书名:古倪园影宋刻本《梅花喜神谱》

作者:〔宋〕宋伯仁 编

所属系列:续宋本丛书

书号:978-7-5598-4850-5

出版社:广西师范大学出版社

出版时间:2022年6月

作者介绍

宋伯仁(约1199—?),南宋人,字器之,号雪岩,苕川(今属浙江省湖州市)人。宋理宗时,曾为盐运司属官。工诗,善画梅。著有《梅花喜神谱》《西塍集》《忘机集》《烟波渔隐词》等书,另外,《说郛》还著录其《酒小史》一书。

内容介绍

本书为“续宋本丛书”之一种,收录四色影印的古倪园影宋刻本《梅花喜神谱》一部,以及该本与宋刻孤本的局部对照图。《梅花喜神谱》是南宋宋伯仁绘编的一部梅花图谱,分上下两卷,共收梅花特写图百幅。该书现存有南宋景定二年(1261)双桂堂重刻本,为宋刻孤本。宋刻孤本曾为黄丕烈所藏,嘉庆间,黄丕烈在沈恕的资金支持下影刻宋本《梅花喜神谱》,这便是古倪园影宋刻本《梅花喜神谱》。古倪园影宋刻本的传摹、刻印均十分精良,因而成为清代绝大部分《梅花喜神谱》的翻刻源头,具有重要的版本价值。此次影印的底本是国家图书馆所藏的古倪园影宋刻本,该本品相较佳、内容完整,是现存的具有代表性的一部古倪园影宋刻本。

此次出版,除四色影印国家图书馆藏古倪园影宋刻本,我们还将宋刻孤本《梅花喜神谱》的梅花图、序跋等与古倪园影宋刻本的相应部分并列刊印,以便读者能够直观地比对原刻本与影刻本。

目录

古倪园影宋刻本

宋刻本对照图

影印清古倪园沈氏刻本《梅花喜神谱》序

《梅花喜神谱》是江湖诗人宋伯仁于南宋嘉熙二年(一二三八)绘制、配诗并刊行的一部梅花形态谱,是我国现存最早的花鸟题材版画图册。可惜嘉熙原刻早已亡佚,只有景定二年(一二六一)婺州金华赵府双桂堂的重刻本尚存孤本,现藏在上海博物馆。

虽然孤本垂绝,但这部上博藏景定二年重刻本上藏印累累,代有名家珍护,《梅花喜神谱》也就藉由他们的交游圈,散播着多元而又持久的影响。元、明两代开始出现不少教授画梅技法的梅花画谱,如《松斋梅谱》(即《吴太素梅谱》)、《罗浮幻质》(收入《夷门广牍》)、《刘雪湖梅谱》等,便袭取了《梅花喜神谱》中不少品目与图式。《梅花喜神谱》每半叶一诗一图一榜题,这种诗画合璧的版式也成为明中晚期画谱的一种通式。尽管如此,传移摹写不易,以讹传讹,更失本来面目,直到清嘉庆间古倪园影刻本问世,宋刻孤本的真容才为世所周知。

双桂堂刊语只言“重锓”,不能确知是否影刻,但古倪园本对双桂堂本则可谓影刻惟谨,传摹刻印俱极精良,是包括“知不足斋丛书”本在内的清代其他所有《梅花喜神谱》版本与书影笺辗转翻刻的源头,可惜传世数量有限,且初、后印本在内容上还存在一定差异,比如本次影印的底本为中国国家图书馆藏善本(索书号13605),就是比中国书店一九九七年出版的影印本底本(于莲客旧藏)更早的印本,附录与后跋均在,连原装题签都未失落,为读者了解古倪园刊书原委,以及古倪园影宋刻本《梅花喜神谱》在文物、文献、艺术等多方面的价值,提供了重要的线索。

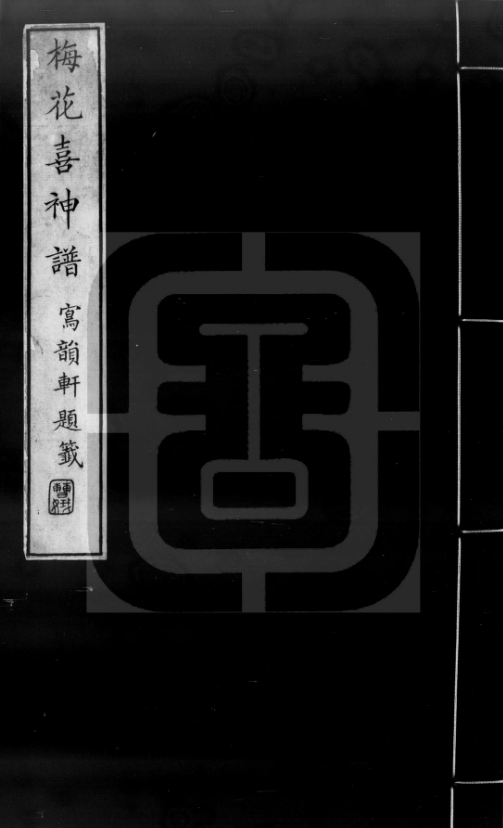

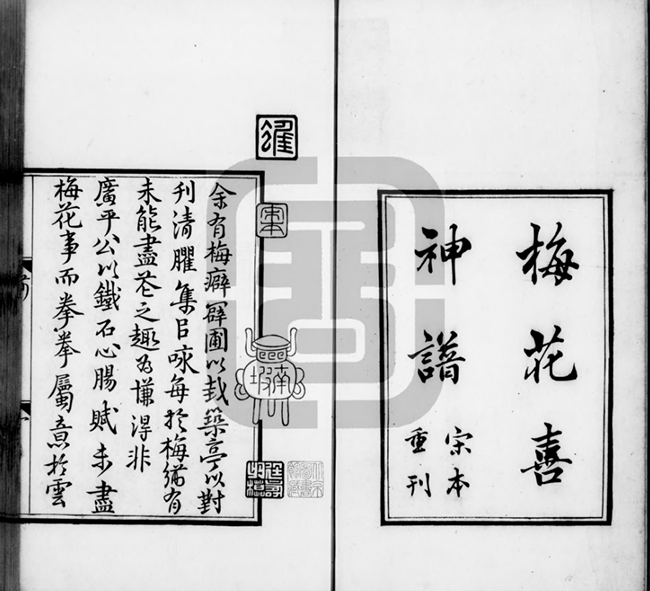

国家图书馆藏沈氏古倪园清嘉庆十六年影宋刻本《梅花喜神谱》

(图片源自“中华古籍资源库”)

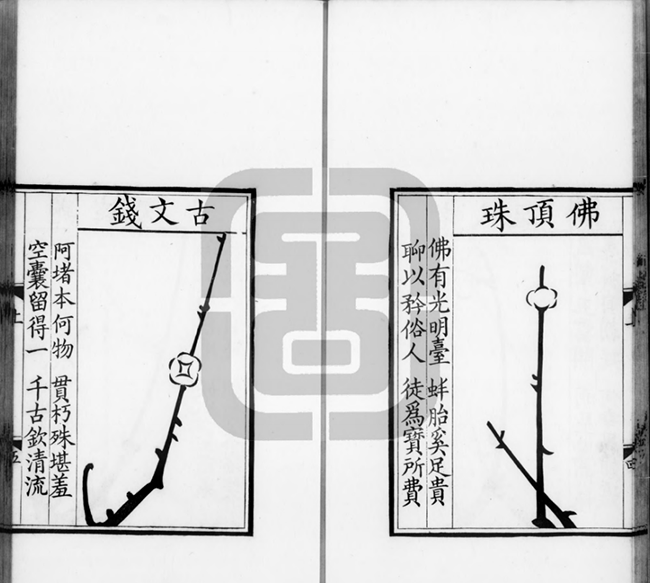

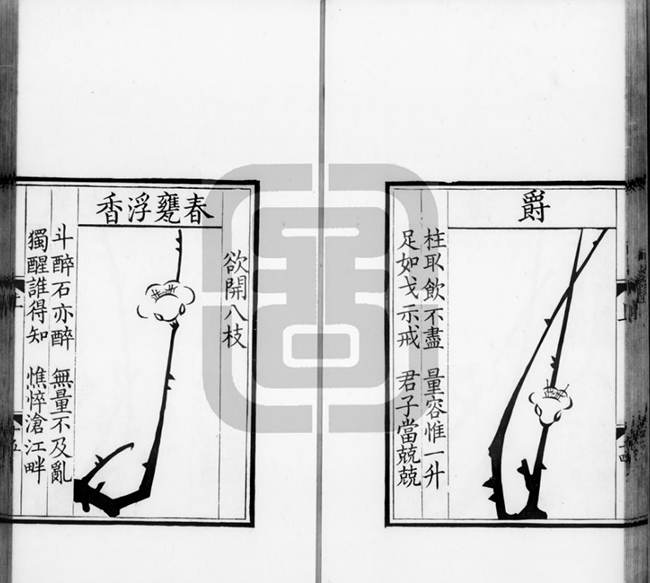

一、《梅花喜神谱》释名

《梅花喜神谱》分上下二卷,特写梅花从蓓蕾、小蕊、大蕊、欲开、大开、烂漫、欲谢、就实等次第八种形态,凡一百品,每品各拟一个象形的名目作为榜题,配一首五言古诗。宋伯仁在卷首序中自言其“于花放之时,满肝清霜,满肩寒月,不厌细徘徊于竹篱茅屋边,嗅蕊吹英,挼香嚼粉,谛玩梅花之低昂俯仰,分合卷舒”,而《梅花喜神谱》摭取一枝一朵大特写的构图,比起传世的宋元梅花画卷,确乎更多了几许格物静观、取象应物的理趣,和“乾坤大地,微尘诸佛,总在里许”的禅意(向士璧《梅花谱后序》谓之“一梅花具一乾坤”)。

“喜神”一词,王芑孙在古倪园本后跋中认为源出《华严经》。考《华严经》仅卷七偈颂有“施门广大无穷尽,一切众生咸利益,能令见者无悭着,此普喜神之所悟”之句,此“喜神”实即该段偈颂之前的长行中的“普生欢喜主河神”,恐怕未必与《梅花喜神谱》的书名相关。

钱大昕《十驾斋养新录》卷十四则以为“宋时俗语以画像为喜神”。考宋元以来各种笔记、诗文、小说,画像之谓“喜神”者,实即“神主”,特指祭奠时张挂的遗像。宋伯仁用“喜神”命名自己的梅花谱,或似将梅花拟人如至亲挚友,又似在直承自己所画梅之于所见梅,只如遗像之于生人,多有描摹所不能尽处。

此外,“喜神”或即“卦影”,一诗一影,预言吉凶,是古谶纬术之绪余。与《梅花喜神谱》的形式极其相类的例子,除了《天竺灵签》,还有不少散见于《东坡志林》《夷坚志》等两宋笔记之中。

宋伯仁在自序中强调他的《梅花喜神谱》不是《洛阳牡丹谱》《竹谱》《菊谱》等谱录类花谱,但始终没有言明究竟是何“谱”,仅云:

考其自甲而芳,由荣而悴,图写花之状貌,得二百余品,久而删其具体而微者,止留一百品。各名其所肖,并题以古律。

“自甲而芳”之“甲”即《礼记·月令》郑注所谓“时万物皆解莩甲,自抽轧而出”、《史记·律书》“万物剖符甲而出”之“甲”,而“考其自甲而芳,由荣而悴”,是随着季候推移,推演梅花之生旺休囚变化,这也多少有些古圣人演八卦,“近取诸身,远取诸物”的意味。

二、《梅花喜神谱》作者宋伯仁生平、著作考

宋伯仁字器之,自号雪岩,苕川(今属浙江省湖州市)人。《梅花喜神谱》之外,还有编年诗《忘机集》《西塍集》各一卷,均有宋刻本和影宋本存世,统名《雪岩吟草》,和许多同时期的江湖诗集一样,由临安府棚北大街睦亲坊陈起父子经营的“陈解元书籍铺”刊行。这两卷诗集所收咏梅诗不多,别有所作或已收入宋伯仁《梅花喜神谱》自序所提到的《清臞集》中,可惜该集已佚,无从参校。宋伯仁还有《烟波渔隐词》两卷,《钦定四库全书总目》考其作于淳祐元年(一二四一),并云“后附《烟波渔具图》,凡舟笛蓑笠之属,各系以七绝一首”。又《说郛》卷九十四载其撰有《酒小史》一种。

根据《忘机集》与《西塍集》的诗题与小注可知,宋伯仁生于庆元五年(一一九九),自绍定六年(一二三三)至端平三年(一二三六)在泰州拼桑盐场任监官,嘉熙元年(一二三七)辞去,五月迁至临安盐桥,又因六月临安城大火,移居城北余杭门外西马塍。西马塍是当时临安最大、最集中的花圃所在地,想来不乏梅花。

同年秋,宋伯仁北上维扬投军,然据“拟作维扬数月留,西风劝我买归舟”和“两月奔波话更长”之句,则恐怕此番志不克谐,很快便回到西马塍的梅花竹篱间。次年(嘉熙二年,一二三八)八月廿六日叶绍翁《梅花喜神谱跋》写成,《梅花喜神谱》初刻应在此后不久,则成书约在嘉熙元年冬至嘉熙二年春夏间。

日本五山僧江西龙派(一三七五—一四四六)所编《新选分类集诸家诗卷》收录宋伯仁嘉熙三年(一二三九)佚诗《己亥自题记颜》:“如何不理钓鱼蓑,却学英雄夜枕戈。时事满膺无处说,一年年似病维摩。”则宋伯仁时已如愿从军。

张炜《芝田小稿》辛丑年夏(淳祐元年,一二四一)有《寄武冈宰宋雪岩》一首,可知宋伯仁此时已被任命为武冈宰。而据张诗“诸蛮帖化花阴静,一骑飞尘荐墨香”之句,宋伯仁在任上能够取得当地少数民族的支持,在武冈维持了一段稳定的时光。

“祢生投刺游,王粲吟诗谒”,和其他江湖诗派的成员一样,宋伯仁作《梅花喜神谱》,很可能也是为了干谒当时的权贵。而与大多数江湖诗人不同的地方在于,宋伯仁“着意功名四十年”,孜孜以求的并非财利(“阿堵本何物,贯朽殊堪羞。空囊留得一,千古钦清流。”)而是得到重用,获得抗击蒙古的机会。因此,在《梅花喜神谱》的榜题和配诗中,充满了“志士”“功名”“东君”“调羹”“扫边”“朝天”“脱白弄青绿”“一饭能中兴”这样的词句。

《忘机集》中“简寄三十首”全为宋伯仁作于《梅花喜神谱》之前的干谒诗,其题献对象如游似、曹豳、赵与欢、吴泳、李性传、陈恺、徐鹿卿等,既是理学正统,又颇着政声,同气连枝,相互扶持,且不乏赏鉴家的风雅,正是宋伯仁《梅花喜神谱》自序中所谓的,“以铁石心肠,赋未尽梅花事,而拳拳属意于云仍者”,又是“出欲将、入欲相,垂绅正笏”的“爱君忧国之士”。

《梅花喜神谱》卷末有向士璧后序、叶绍翁跋各一篇,辨其口吻,皆宋伯仁知交。叶绍翁长隐西湖边,然撰《四朝闻见录》,是家事国事天下事,事事关心者。向士璧《宋史》有传,前两次蒙古侵宋时在边关屡立奇功,“帝亦语群臣曰,士璧不待朝命,进师归州,且捐家赀百万以供军费,其志足嘉”,可惜最后遭贾似道陷害而死。

三、古倪园本《梅花喜神谱》刊刻因缘

古倪园本《梅花喜神谱》以清嘉庆间,苏州藏书家袁廷梼影抄的黄丕烈藏双桂堂孤本为底本,由松江古倪园沈恕、曹兰秀夫妇出资,黄丕烈亲为主事,刊刻而成。

黄丕烈(一七六三—一八二五),原字绍武,又字荛圃,吴县人,以酷嗜宋元本,自称“佞宋主人”。黄跋顾校,向在一级善本之列,脍炙人口,不必赘言,而袁廷梼早亡,藏书星散,知者寥寥,所以有必要对袁廷梼稍作介绍。袁廷梼(一七六二—一八〇九),亦名廷寿,字又恺,又字寿阶,号五砚主人,吴县人,以藏书校书知名当时。丁子复《袁寿阶先生传》云其:

家饶于赀,置不省,不事制举业。遗书万卷,点勘考索不少休,闻有善本,必得乃快。其时,钱詹事大昕、王侍郎昶、光禄鸣盛、江征士声、段大令玉裁诸公,以耆德硕学,研经考史,各发明成不朽业,君上下议论,俱有根据,诸公折节订忘年交。与周明经锡瓒、黄主事丕烈、顾明经之逵,号“藏书四友”。

袁廷梼少时就读紫阳书院,得从上述诸公问学,曾为段玉裁校刻《汲古阁说文订》,江藩《国朝汉学师承记》卷四王昶传后亦附其传。钱大昕《廿二史考异》及《竹汀先生日记钞》亦常提及“袁生寿阶”,并为作《五砚楼记》云:

生平笃好文史,聚书数万卷,多宋元旧椠及传钞秘本。暇日坐楼中,甲乙校雠,丹黄不去手。予尝论世少藏书之家,藏矣未必能读,读矣未必能校,能读且校矣,而或矜己妒彼,如许慈、胡潜所为,亦未免通人讥议,独又恺兼三美而无一病,予心重焉。

古倪园在松江府通波门外北郭,为晚明士夫倪邦彦所构,或传为元末倪瓒避乱松江时所居停处,故名“古倪”。倪邦彦自号“一溉子”,明嘉靖间捐官光禄寺丞,又擢升桂林府通判,不久辞官回乡,嘉庆《松江府志》卷五十三有小传。曾仿应璩作一百零一首《感诗》行世,今佚,嘉靖三十年(一五五一)翻刻涂祯本《盐铁论》,今存。倪邦彦去世后,园林数次易手,清乾隆间为古心翁沈虞扬购得,又进行了一番大规模扩建,成为当时松江最负盛名的私家园林,王芑孙、秦瀛为作记。

沈氏四代以置地起家,捐功名,而尤热心于艺文。沈虞扬藏有徐璋所绘的《云间邦彦画像》,并曾与其侄达并其长子忠列衔乾隆五十六年(一七九一)《华亭县志》董事。沈达、沈忠早卒,虞扬次子恕“居恒洒扫闭户,自精洗砚囊琴,罗列法书名画、古钱旧印,流连忘日,继之以醉”。(见王芑孙《候选同知沈君墓志铭》)叶昌炽写入《藏书纪事诗》中。三子沈慈,其所居啸园是明嘉靖间南京太仆寺卿范惟一的旧宅,也曾是松江的一处名胜。

除了《梅花喜神谱》,沈恕还出资刻有《三妇人集》(初名《唐宋妇人集》,元人孙蕙兰《绿窗遗稿》为沈恕去世后沈慈续刻)、《绍熙云间志》,与一部传本极罕的《静好楼双兰记》。王芑孙《渊雅堂编年诗稿续集》、《惕甫未定稿》的实际出资者也是沈恕兄弟,上海图书馆所藏《渊雅堂全集》稿本中有沈恕、沈慈手迹数处,二人除了参与誊录、编次,还撰写了序跋。沈恕子文伟则刻有《玉壶山房词选》,并效仿《静好楼双兰记》,为亡姬周玉经刊刻《莲盦十忆》。

宋双桂堂翻刻《梅花喜神谱》在理宗景定二年辛酉(一二六一),九周甲子后的清仁宗嘉庆六年辛酉(一八〇一)二月,黄丕烈最后一次进京参加会试。船行至枫桥,好友袁廷梼“载酒送别,并折庭梅为探花兆”,因与同行之陈鳣、顾莼、瞿中溶以“聊赠一枝春”分韵赋诗。黄丕烈此行虽然落第而归,却在琉璃厂书肆文粹堂买到了孤本仅存的双桂堂刻本《梅花喜神谱》,归来重约四人雅集,观书赋诗。同年六月,黄丕烈检家藏《读书敏求记》抄本,发现当时通行之雍正四年(一七二六)吴兴赵孟升松雪斋刻本《读书敏求记》未收的景定刻本《梅花喜神谱》提要,遂抄录于原书护叶并作跋,稍晚又将《梅花喜神谱》重新改作“蝴蝶装”。

模写之法,可对临,可影摹,对临不用拆开线装原书,而影摹则以整叶摊平为便。由于古倪园本将宋本鱼尾下俗体草字的篇目卷次也毫发无差地影摹了下来,所以袁廷梼的摹本必然在黄丕烈将双桂堂本由线装或包背装拆开改装之后。因此,袁廷梼向黄丕烈借抄《梅花喜神谱》,时间上限应在改装后的嘉庆六年(一八〇一)秋冬。

据刘鹏考证,袁廷梼移居枫桥渔隐小圃时,家道已中落,嘉庆七年(一八〇二)夏,成为扬州盐商江春子振鸿之幕属,长为驱驰奔走,仅岁末得以归家。嘉庆十年(一八〇五)、十一年(一八〇六)又兼为阮元修辑《扬州图经》及《扬州文粹》。

嘉庆十四年己巳(一八〇九)八月,袁廷梼自杭州染疾,遽卒于家。同年十月,王芑孙以妻曹贞秀幼妹兰秀嫁沈恕为继室,详见《渊雅堂全集》卷十九《题沈绮云泖东双载图四首》序。时曹兰秀二十岁,反推其生年当在乾隆五十五年(一七九〇)前后。

嘉庆十五年庚午(一八一〇)四月,兰秀偕沈恕归宁,在王芑孙夫妇的苏州寓所盘桓一月有余。王芑孙与黄丕烈表兄石韫玉为至交,故二人相识甚早,且为儿女亲家,晚年交往尤其厚密。古倪园本《三妇人集》有是年刊款,以及黄丕烈作于五月廿六日的校书跋,双方议定再由古倪园出资,黄丕烈董理翻刻《梅花喜神谱》,可能即在此时。又,上海图书馆藏南监本《三国志》卷末王芑孙跋云:

此《三国志》校本,余同年黄荛翁士礼居所藏……嘉庆庚午初夏,吾门沉子绮云来游吴下,荛翁撤以赠之,余为烧烛浏览而识诸其帙。

嘉庆十六年辛未(一八一一)秋,古倪园本《梅花喜神谱》刊成,黄丕烈邀袁廷梼旧友徐云路、李福、董国琛、戴延介“重举中吴吟课”,填成四首《探春漫》,词情哀惋。随后,黄丕烈作成校刊跋,将四首《探春漫》一同随附刊出。

嘉庆十七年壬申(一八一二)正月六日,曹兰秀产女遘疾骤亡,王芑孙为撰志铭,沈恕“逾时而哀”。同年四月十八日,王芑孙为古倪园本《梅花喜神谱》作跋一篇,其妻曹贞秀(即曹兰秀长姊)亦有跋,两篇均由二人手书,置于黄丕烈跋后。王芑孙又为古倪园本《梅花喜神谱》书内封,曹贞秀题书签。

可异的是,曹贞秀此跋收入《写韵轩小稿》四卷补刊本时,题作“题沈绮云刻双兰图谱”。黄裳《清代版刻一隅》着录“嘉庆间古倪园刻《静好楼双兰记》一卷”,云卷首有沈恕序,署“嘉庆壬申”,次为王芑孙《静好楼双兰记》一篇(《清代版刻一隅》仅提供半叶书影,读其文,则与刊于《梅花喜神谱》卷末的这篇完全不同,但同为王芑孙诸文集所未收),再次为改琦绘兰秀小像及曹贞秀题赞,次为兰秀生前写生双兰图四帧,以及所作《秋兰赋》与《双兰图记》两篇,次为亲交好友题赠杂诗,再次为曹贞秀跋,以及《静好楼主人纪梦》一篇。据《清代版刻一隅》提供的书影,《静好楼双兰记》的版式也是四周双边,中无栏线,和古倪园本《梅花喜神谱》诸附录同。

虽未见《静好楼双兰记》全书,但观曹贞秀此跋,内容兼及二书,其首句“余季妹澧香学画,故妹婿绮云借刊是本”和末句“今是谱刊成,而澧香不及见,绮云必有人琴之感,余亦怃然于是也”显然都指的是《梅花喜神谱》,中段述及兰秀写生双兰及好梦成空、画稿残留,则又指向《静好楼双兰记》。

二〇一八年嘉德秋拍惊现曹兰秀花卉册页十七开,依次为七帧没骨花卉(萱草、海棠、石竹、万寿菊、荷、葵、牡丹墨菊)、曹贞秀写生樱桃诗(见《写韵轩小稿》卷一)、一篇王士禄《燃脂集》书跋、四首咏花诗(葵、菊、海棠、梨花)、一首《南乡子》词、一首《金缕曲·八月十日农有饷新米者煮粥啜之填此志喜》及半篇《幽兰赋》(似即《静好楼双兰记》所载之《秋兰赋》)。末四页为王芑孙跋,云:

兰秀归于沈,三年而歾。其歾之年,余患风痹之疾,就医东来,养痾北郭者四十日,见其所腹出女香来。既而六郎出此册求为题纪,盖兰秀在时,所画与六郎者,后附杂书数幅。兰秀学老妻书,十得二三。其画既嫁所学,殆得之天秉。曹司城三女皆通辞翰,兰秀晚出,独敏于作画,岂司城平生托意水墨,旁逮花卉,而晚女独有受之胎性者耶。六郎年甫十三,有纸笔之好。以前出子知念其继母,亦足见兰秀之先宜其室,而惜乎其无福,不及抚六郎而睹其成也。烧烛识此,慨息随之。

壬申仲冬楞伽山人书。

兰秀善画,笔触婉转,可见于《静好楼双兰记》四帧写生兰花,王芑孙《惕甫未定稿》卷十四《候选同知沈君继室曹氏墓志铭》也提到“宜人自小知书,嫁而学画,弄笔为花鸟写生,能倾其宾客,市廛有鬻其迹者”。值得注意的还有曹兰秀书法学其姐贞秀,“十得二三”,而古倪园本附录诸篇,似便由其亲为写样。

陈文述《颐道堂诗选》卷十七有《题曹澧香女史兰秀书画遗册》,中有“当年兰畹咏乌丝”及“岂知玉瘗埋香后,重见花歌叶舞时”之句,很可能即收入《静好楼双兰记》中的“题画杂诗”之一。

嘉庆十八年癸酉(一八一三)正月,黄丕烈再跋家藏双桂堂本,云:

是谱之副本有二,皆余姻袁寿阶从此影抄者,一赠浙江阮云台中丞,一藏五砚楼。寿阶作古,余向其孤取付云间古倪园沈氏翻行。非特庆是谱之流传,且寿阶手迹亦藉以不朽也。癸酉岁初三日知非子黄丕烈识。

嘉庆十九年甲戌(一八一四)五月八日,古倪园主人沈恕卒,王芑孙为撰志铭。兰秀之女香来,后更名“藕香”,由祖母抚养长大,曹贞秀《写韵轩小稿》与改琦《玉壶山房词选》中,各有为她而作的催妆诗。

四、古倪园本《梅花喜神谱》初后印本

笔者亲验古倪园刻本《梅花喜神谱》共七部,根据有无断版及断版程度(卷上第十一叶“琴甲”“药杵”一叶),以及版框(如“龟足”“舞袖”版框右上角、“顶雪”下、《梅花谱后序》首半叶右下角)与笔画(如黄丕烈刊书跋中的“引”字)损否,大致可判断其印次序如下:

中国国家图书馆藏113565本最早(以下简称“国图甲本”,又数字为索书号,下同),上海图书馆藏线普592091-92本(以下简称“上图甲本”)继之。国图藏13605本(以下简称“国图乙本”)与南开大学图书馆藏善944/697本(以下简称“南开本”)略次之,这两本用纸相同,版框磨损程度以及天头、地脚比例也十分接近,当是同一印次的印本。上图藏线普长019655本(以下简称“上图乙本”)又次之,国图藏58626本(以下简称“国图丙本”)再次之,国图藏18107本(以下简称“国图丁本”)最晚。

国家图书馆藏沈氏古倪园清嘉庆十六年影宋刻本《梅花喜神谱》

(图片源自“中华古籍资源库”)

上图甲本《探春漫》第一叶版框外有白文“香中别有韵清极不知寒”及“实无有法”,篆刻不俗,内又有朱文“赏雨茅屋”,知为曾燠旧藏本。曾燠官两淮盐运使时,对王芑孙与袁廷梼均有赏识任用之恩。函套上有朱铸禹(一九〇四—一九八一)题签,署“古倪园沈氏覆宋原刻开花纸初印/立公哂存 铸禹敬赠”。国图乙本为周绍曾、朱荣昌旧藏,即本次影印底本。南开本亦为朱铸禹旧藏,有六合锦面函套,当是其生前珍藏、身后捐赠南开者,宋伯仁自序卷端有方浚颐(一八一五—一八八九)及戴植(号芝农,主要活动于道光间)藏印。国图丙本为章氏四当斋旧藏本,书衣上有章钰手题:“《梅花喜神谱》一册,黄荛圃影宋本,戴文节故物,丙午八月茗理得之。”下钤白文“钰”。

最早的国图甲本在刷印时,尚无王、曹二跋。稍晚的上图甲本虽有王跋而无曹跋,但由于王跋末半叶版框外有上下两方朱泥油渍,知其后尚有带钤印的书叶,推测其完本当并有王、曹二跋。

再比较各本所摹印章,国图乙本及南开本中,宋伯仁序首叶后半叶版框内的三方黄丕烈印“百宋一廛”“荛圃过眼”及“黄丕烈”(该三印印文与排列顺序与置于叶绍翁跋前半叶版框内的三印同,但细节有差,非同一饾版所印,叶跋框内黄丕烈三印各本皆有),以及向氏后序首叶前半叶版框外的两方古倪园主人印“静好楼”“绮云澧香夫妇印记”,并不见于较早的国图甲本和上图甲本,而从上图乙本开始,加刻的黄丕烈三印又被剜去,王、曹二跋也不再见。从国图丙本开始,向氏后序版框外古倪园主人的两方印章也消失了。

笔者推测,嘉庆十六年(一八一一)举行“吴中吟课”的时候,古倪园本试印本已刊成,戴延介词中涉及《读书敏求记》的语句,或来自嘉庆十二年(一八〇七)三月十日在黄丕烈处观赏宋本时的记忆,但更可能是在试印本上看到,并触发了灵感。而国图甲本则是曹贞秀跋所谓的“今是谱刊成,而澧香不及见”的初印本,包括了《读书敏求记》“梅花喜神谱”条、四首《探春漫》词及黄丕烈刊书跋,刊印完成的时间在嘉庆十七年(一八一二)初。黄藏双桂堂本卷末有是年戴光曾观书跋,云:“嘉庆壬申孟夏七日槜李戴光曾观,时此谱业已重雕,俾后学得有师承,为此书庆遭逢也。”

此后,曹兰秀成了继袁廷梼之后的又一个悼亡对象,所以黄丕烈在书后又加刻了王芑孙和曹贞秀的跋,版框外又加饾饤摹刻“静好楼”和“绮云澧香夫妇印记”二印,国图乙本、南开本就属于此次印本。

再后,沈恕可能觉得纪念亡妻不如另刻《静好楼双兰记》,曹贞秀跋正可置入其中。而《梅花喜神谱》的书板或在沈恕病逝后转归他人所有,所以再迟的印本亦不见王芑孙跋,版框外的“静好楼”和“绮云澧香夫妇印记”印记也撤去了。

先后印本间之所以有如此多的差异,自与嘉庆十六年(一八一一)至十九年(一八一四)间,古倪园发生的变故有关。早在嘉庆十五年(一八一〇)《三妇人集》刻成之后,沈恕原本打算请黄丕烈寻访朱淑真《断肠集》善本校刻,合成四种,嘉庆二十四年(一八一九)黄丕烈为《四妇人集》作跋言:

往年沈君绮云有《唐宋妇人集》之刻,皆借本于余家,而余为之校雠付梓者也。复欲刻《断肠集》以俪之,一时苦无善本,遂不果行。及余购得元刊注本,而绮云已归道山,未竟此事,人咸惜之。

古倪园刻本《绍熙云间志》有王芑孙嘉庆十九年所作跋,叙书之刊刻原委与沈恕生前身后事甚详:

比岁杜门,华亭沉生恕时来过余。每至,必盘桓信宿。生雅好收书,会吾乡袁君廷寿家遗书大出,先后得其数十种以去。……于时袁与钱、王二公皆歾矣,写本孤绝,因劝生刻以行世。生诺之,未果。……又明年五月刊成,则恕已病,病且歾矣。恕弟慈贻余书,愿卒兄志,以广流传。乃往致渊如,俾归其版印行。

上海图书馆藏王芑孙全集稿本有一篇沈恕手书序,并沈慈抹改,一篇沈慈手书序,也是沈恕病后不及完成之事。

古倪园诸书,刊刻地或在苏州,或在南京,刻成后版归古倪园,沈氏兄弟间而刷印,仅限于分赠亲交,所以印数不甚多。如《四妇人集》,徐康与扬州盐商壶园主人汪竹铭均未能收全四种,各只得一册,黄丕烈本人亦曾提及,前《三妇人集》于沈恕身后便十分难得,须求托沈慈。太平天国战乱之中,书板与古倪园、啸园同付劫灰,仅存一座假山石古倪峰,今已移置上海南园。

五、临校、影摹与影刻

向士璧在《梅花谱后序》中盛赞宋伯仁“弗剸而成诗,弗艺而能笔,描摸万奇,造化焉廋(双桂堂本作“瘦”,应是传写之误)”,宋伯仁自己却声明:“兹非为墨梅设。墨梅自有花光仁老、扬补之家法,非余所能。”。尽管如此,宋元以来文人写意花鸟,墨梅蔚为大宗,然而《梅花喜神谱》不落华光仲仁、扬补之画法窠臼的梅花图像还是对后世产生了一定的影响,所以研究花鸟画发展历史的学者,无不把它们作为宋画的标本进行研究。

国家图书馆藏沈氏古倪园清嘉庆十六年影宋刻本《梅花喜神谱》

(图片源自“中华古籍资源库”)

需要注意的是,版画毕竟经过从纸面到版面、从笔画到刀刻的传移,双桂堂本不是宋伯仁原刻而是翻刻本,又将传移的工序加多了一倍。翻刻本中,文字差讹且不免,若有图像及古文字,只要翻刻工序中的某几道稍稍走样一点点,就面目全非了。须是“影刻本”,也就是如影随人形,用尽可能不走样的写样稿上版精雕精印的翻刻本,才可以据以讨论原作的笔墨与构思。

若把视线放开,以尽可能不走样的方法进行“影模”的观念不但普遍,而且源远流长。不论是刻印、勒碑,还是壁画,都需要先把稿子起在容易控制笔墨线条的纸上,再转移到另一种材质的表面。最简单的方法就是直接把纸质稿贴附上去、搓薄背面纤维勒刻,但稿本本身也就此毁掉了。碑版篆刻如此,敦煌壁画也多有把粉本正面朝外贴壁上,上浆取固之后,便一层层往上涂敷色彩的。后来人们出于爱惜想留下原稿,才想到要制作影本,用影本代替原稿上石上木上墙。

制作影本的技术要领无非是要尽量清晰地显示底稿的线条和细节,精确描摹的同时又不可损污底稿。由此而发明出蜡纸或者其他极薄的熟纸,发展出在底稿背面双钩施朱、透光响拓等种种步骤。但无论这些步骤进行得多么精致小心,影本都不可避免地会与原稿有所偏离。所以明人孙矿《书画题跋》云:

凡摹真迹入木石者,有五重障:双钩一,填朱二,印朱入木石三,刻四,拓出五。若重摹碑,便有十重障矣,真意存者与有几。

为了让底本更加清晰明显,有时会先在原稿背面双钩一遍并涂朱填廓,然后再在摹本上双钩,还有人会对原稿上缺损的字画进行涂抹。双桂堂本《梅花喜神谱》就有不少描润的痕迹,尤其以宋伯仁自序为多。除了添笔描深字画之外,补栏、版框断口的描润,则应该是士礼居修补重装时所加。

双钩廓填虽然比较精准,但又难免有笔意和气息不连贯的毛病,所以也有熟手采用径直影摹,甚至对临的方法。这与书法临习理论的发展直接相关,但又滞后许多,当董其昌、王铎开始提倡“参合己意,遗貌取神”的时候,汲古阁和述古堂的影宋、影元抄本、刻本都还在追求精确逼真的阶段。

黄永年先生曾盛称影刻本的巅峰在晚清民初的“古逸丛书”,其主要刻工兼写手木村嘉平率先使用了照相上版,不但把双钩、影摹等写样工序减省,还大大降低了走样的风险,而他用传统方式写样刊刻的《谷梁传》等,也以逼肖底本而著称。然而在笔者看来,古倪园本《梅花喜神谱》所追求的,却远非只是虎贲中郎而已。

宋伯仁原刻本亡佚,如今我们已经无从得知双桂堂翻刻本《梅花喜神谱》是不是一个好的影刻本,但毫无疑问的是,古倪园本《梅花喜神谱》是一个登峰造极的影刻本,它不但将中国传统影抄、影刻的历史熔铸一炉,是影刻技艺的集大成者,而且又开新风气之先河。

先来看古倪园本《梅花喜神谱》影抄、影刻的技艺究竟精湛到什么程度。通过割裱对比,我们可以清晰地看到,古倪园本影摹双桂堂本图像与文字的精确程度存在级差,由此推知,袁廷梼在传摹的过程中使用了不同的手法:枝干部分用的应该是双钩法,因此,连飞白都与宋本无异。梅瓣、花蕊与文字部分是径直影摹,偶尔会被底本纸面粗短而色深的竹皮纤维误导而出错,比如“燕尾”“掩妆”两个叶面。双桂堂本字形其实是有一点走形的,影摹者没有亦步亦趋,而是既在字形肩架上尽力保留原书版刻的特征,又在笔画的起承转合处带上了自己的用笔习惯,所以我们甚至会觉得,古倪园本比双桂堂本更自然而不像翻刻本。

此外,双桂堂本有许多叶的版心磨损严重,在改成蝴蝶装时被修裁拼合,因此比磨损程度较低的几叶窄了两到三毫米,每半叶内框大小则本来就不统一。古倪园本同一印本之中,每叶的版心都是一样宽窄的,且每叶内框纵横最多一毫米的出入。考虑到当时用专门的套格纸抄书早已蔚然成风,而袁廷梼不仅印制过数种行款不同的套格纸来抄不同的书,而且能自制套色花笺,笔者猜想,影摹《梅花喜神谱》时袁廷梼可能也是先制作了专门的套格纸,然后才着手临字、花和版心、鱼尾。至于古倪园本每个半叶梅枝与榜题之间的那条栏线明显粗于其余栏线以及宋本相应位置的那条栏线,则也许是刊刻套格纸的时候被遗漏了,故在临写的时候由袁廷梼手自补入。

袁氏之好抄书,可见其身后老友顾广圻为古倪园刻本《绍熙云间志》所作序:“往者吾友袁君廷寿有抄书癖,与卢学士文弨、钱少詹大昕诸先生往还,每闻秘册,必请传其副,闲邀予过五砚楼品题商搉,以为乐事。”

据现今存世的二十余种贞节堂、五砚楼套格纸抄本,袁廷梼所抄书绝大部分都不是影抄本,除了古倪园本《梅花喜神谱》的底本之外,笔者所见袁廷梼全文影抄的书影,只有上海图书馆藏影宋本《窦氏联珠集》、国家图书馆藏影元本《译语》两种,以及上海图书馆藏袁氏影抄补缺叶的《隶释》一部。不过,不少贞节堂旧藏本上的校勘文字及移录之题跋,不同于袁廷梼本人书风,很可能是影摹而来的,比如国家图书馆藏袁氏旧藏“雅雨堂丛书”本《战国策》,有袁手跋云:

乾隆乙卯六月下旬临惠氏半农阅本。

嘉庆庚申九月,借士礼居顾千里校宋本照校,亦以丹墨分别影抄,与宋椠十三日校毕。廷梼记。

袁廷梼前后两次分别影抄了惠士奇与顾广圻的校勘笔迹,其中顾广圻用朱墨两色校,袁廷梼也用朱墨两色影抄。

笔者读袁氏抄书、校书跋,屡屡见“临校”字眼,我想,对袁廷梼而言,影抄是保持专注,避免讹误,既忠实于善本,又取信于后人的不二法门。所谓取信后人,就是黄丕烈、顾广圻广为人所称道的“不妄改古书”,而与他们交往至为密切的袁廷梼,即使不是这一理念的共同发明者,也是最忠诚的践行者。如胡适《记孙潜过录的柳佥〈水经注〉钞本与赵琦美三校〈水经注〉本并记此本上的袁廷梼校记》就云:

袁氏的校记有最重要的《水经注》版本史料,沅叔与静安先生都不曾注意,我要特别保存在这里。……这个顾之逵本的特别贡献是,此本尾页保存了北宋元祐二年(一〇八七)成都官刻本的后记与题名的全文,可以考正钱曾《读书敏求记》所载陆孟凫钞宋刻本的题跋的脱误,可以使我们明了《水经注》在元祐初刻前后的历史。……这是很精细的手模本,其中如“篇秩”,如“成以”,钞本错误显然,但袁氏都照模不改正。

本节开头提到,双桂堂本《梅花喜神谱》卷末向士璧后序中“造化焉瘦”之“瘦”字,显然是“廋”的误字,古倪园本作为一个影抄本,不仅对图像描摹惟谨,文字中的讹误也从之不改,正与临校《水经注》存其本来面目同。在我看来,“临校”甚至可以说是“抄旧如旧”的更高形式,是真能“传古书之真”者。

袁廷梼除了抄书、校书,也热衷于书画鉴定和收藏,如上文所及的士礼居藏宋本《战国策》上,袁廷梼有题诗云“书付无双士,图归五砚楼”,便指的就是自己助黄丕烈收得此书,而黄丕烈又助他收得了恽寿平画册。不过,虽然“知不足斋丛书”本《红蕙山房吟稿》前有丁子复《袁寿阶先生传》称其“绘《竹柏楼图》,征海内诗文以显其节”,然《竹柏楼图》实是倩陆淡容(修梅)所绘,笔者数年来苦寻袁廷梼画迹而不得,仅在梁颖老师《说笺》第四章图版七伊秉绶手札,见到其所用红蓝双色套印兰花笺左下方有“红蕙山房”篆字。其红蓝双色套印,正应袁廷梼《七夕制红蕙笺笔以报赠诗者得绝句二首》中“笺胜云蓝染绛霞”之句,而据“欲报七襄无雅制,还将笺笔貌花红”,这枚赠与伊秉绶的“红蕙山房”笺,很可能就是袁廷梼手自写样的。

对古倪园沈恕而言,影刻《梅花喜神谱》则可谓“与古为徒”了。除了为兰秀“广收旧贤画稿,纵其好于笔墨之间”之外,沈恕本身也是尊师重艺不造次之人,董其昌戏鸿堂丛帖碑石几经辗转,最后藏入古倪园,王芑孙作《戏鸿堂帖赞并序》云:

(碑石)一再流转,今为北郭古倪园沈氏所藏。沈氏有子曰恕,字正如,自号屺云,方为府学生,?敏有雅尚,以是帖久晦,市贾所为赝红印满世,识者憾之,因整理原石,选工精拓,以还用大斋横云山庄之旧。……今原石拓久,不能无漶损,此则势之所无如何,而恕亦不敢重刻以致失真,又其慎也。

无怪乎他与王芑孙“商酌淋漓,商量身世,情好垂二十年”,与黄丕烈合作终始,所有古倪园刻本均由黄丕烈主事。

对黄丕烈而言,古倪园本《梅花喜神谱》既同于他自己编集的“士礼居丛书”,“属余仇校精审”,是信而存古,又寄托了他对亡友的哀思,愿其手泽不朽,“寿阶作古,拟将手摹本付梓,以表寿阶一生爱书苦心”,还将古今人印章款识并列齐观,“并悉摹向来藏书家图记,以志授受源流,甚盛事也”,是与古人把臂同游于一书一册之洞天了。

在购入双桂堂本《梅花喜神谱》的第二年,黄丕烈得到述古堂影宋抄本《韩非子》(今藏中国国家图书馆),又从张敦仁处借得宋刻本对校,不但将异文书于字旁及天头,而且在卷末手自影摹了张藏宋本上的所有钤印,并一一注明所在卷数、叶码。不过,详黄丕烈当时跋语:

古余之借,难之又难,而余之见,幸之又幸,因并描其藏书诸家图书,以志源流。首列“张敦仁读过”一印,此书得见之由也。每册图书未能悉摹,兹但取其一次,其先后每印所在,遵《天禄琳琅》例,注出某卷某叶。日后得见宋刻,欲定余手校所据本者,可按此知之。……特未识后之读书者能谅余区区爱书之心,而不以余为多事否也。

可知黄丕烈“影摹向来藏书家印记”之举,一向有两重动机,一是为了志其递藏源流,一是为了“日后得见宋刻,欲定余手校所据本者,可按此知之”,而注记藏书印所在位置的方法,则受到《天禄琳琅书目》的影响。

从为古倪园刻《唐女郎鱼玄机诗》的时候起,黄丕烈就创造性地将钤在底本,也就是书棚本孤本上的历代藏书印,拣择出他认为最有价值的,连同自己的印记一起,影刻出来。从此,将历来藏书印记及自家藏印同付摹印,就成为人人效仿的风尚,被后来包括“古逸丛书”在内的影刻、影印本沿袭不歇。

除了黄丕烈在校刊跋中所谓原钤在双桂堂本上的“向来藏书家图记”,古倪园影宋本正文部分还有十一方印章为宋本所无,分别为宋伯仁序首半叶右下角版框上的阴文“廷寿所模”和左半叶版框内阴文三印中的“荛圃过眼”及“丕”字两点如象鼻的“黄丕烈”(另一印“百宋一廛”宋本有之。又,叶跋右半叶版框内也有此三印,细节略有差异),正文上卷卷端的阳文“五砚主人”、下卷卷端的阳文“袁仲引生”,叶跋左半叶左下方的阳文“五研楼图书印”,向序第一叶右半叶版框内的阴文“沈恕”“赏雨书堂”“铁夫鉴审”,以及版框外的阳文“静好楼”和“绮云澧香夫妇印记”。这些印章中,“廷寿所模”“五砚主人”“五研楼图书印”“袁仲引生”四方乃影摹者袁廷梼之印,“沈恕”“静好楼”“绮云澧香夫妇印记”为古倪园主人沈氏夫妇之印,“铁夫鉴审”则为王芑孙(号铁夫)之印。又王芑孙《惕甫未定稿》卷十九有《沈茂才恕赏雨书堂铭》,可知“赏雨书堂”亦为沈恕之印。

卷末王芑孙、曹贞秀跋尾又影摹了二人六方常用名章,分别为阴文“老铁晚年书”“王芑孙”、阳文“惕甫”,阳文“贞秀”“墨琴”、阴文“写韵轩”。此外,书衣曹贞秀题签下,还有一阳文“曹娥”。

袁廷梼跟随段玉裁治小学,精通篆法,所用印亦为陈鸿寿、奚冈等名家所刻,见于至今所存者边款。王芑孙夫妇均为当时书法名家,交游遍天下,所用印亦精,兼惠及沈恕夫妇,如“绮云澧香夫妇印记”便模仿自“铁夫墨琴夫妇印记”。笔者还曾见一仿金文“在虎竹”印,有边款“曲阜桂馥未谷为长洲王芑孙铁夫刻,嘉庆四年秋以赠沈恕绮云,徐年为之记”。古倪园本《梅花喜神谱》所翻印,均与原印有一定差距,如袁廷梼模仿毛晋“汲古主人”的“五砚主人”印,与实际钤在五砚楼旧藏宋本《皇朝编年类要》卷端的那方,在布局与细节上多所不契,绝无可能是同一方,最明显的区别是钤印“砚”的石字旁,一撇并未翘起,“口”的上横也平直没有攲斜。更有甚者,古倪园本《梅花喜神谱》所摹印尺寸比例亦与原印有出入,如“墨琴”及黄丕烈本人的阳文“求古居”印。细节尺寸之外,又兼有阴阳文的差别。总而言之,这些印章恐怕是古倪园本《梅花喜神谱》全书影摹得最为逊色的部分了,大概黄丕烈本来不工书画印篆,手摹诸家印章又用的是对临的方法。

嘉庆十八年(一八一三),黄丕烈曾在家藏双桂堂本上题跋云“寿阶作古,余向其孤取付云间古倪园沈氏翻行,非特庆是谱之流传,且寿阶手迹亦藉以不朽也”,微有拿袁摹本直接当做写样本上版之嫌。但若如此,那么袁廷梼的四方印应该是本来就是钤在袁摹本上的,而非黄丕烈所摹。既然比对可见不小的差距,则古倪园本《梅花喜神谱》并非由袁摹本直接上版。古倪园本《梅花喜神谱》经过两摹一刻,一共三次传移,依然与双桂堂本保持高度近似,令人惊叹。

综上所述,影抄、影刻在没有照相和影印技术的过去,是复制并传播善本的最好办法。“影”不过是手段,“影”到极致逼真如“古逸丛书”,也不过是手段的巅峰,还要看是否触及根本。乾嘉学者的影抄、影刻本,之所以视汲古阁、述古堂影抄本敢云后来居上,实不在“逼真”二字,如顾广圻跋黄丕烈藏述古堂影宋抄本《韩非子》云:

此本之胜俗本,有不可以道理计者。即赵文毅本,虽从此本而出,然颇出意见改窜,亦失其真,非得见此本,无由剖断其是非,不仅仅因名钞而足重。

黄、顾、袁诸人所谓“临校”及影抄、影刻,其目的或者是为了保证校勘和考证有可靠的来源依据,或者为书画笔墨的鉴赏与传承,到了照相、影印如此发达成熟的今天,从前所有“影”的技术手段都被替代,可前人“影”的目的和理念却价值依旧。如此这般齐集考订家、校雠家、收藏家、赏鉴家技艺与理念之大成的古倪园本《梅花喜神谱》,实是笔者心目中影刻本的巅峰之作。

六、古倪园本的翻刻本与书影笺

在古倪园本《梅花喜神谱》正式刊行后不久,又于嘉庆十八年(一八一三)被收入“知不足斋丛书”第二十六集,并渐渐随着这套印量甚多、流传甚广、影响巨大的丛书迅速流布全国乃至日本。其后的传抄本还包括今藏台北的《宛委别藏》本,翻刻本则有日本文政二年(一八一九)平常德刻本、道光六年(一八二六)七十二夫容仙馆翻刻本、咸丰六年(一八五六)叶志诜刻“叶氏丛书”本,以及光绪九年(一八八三)鲍廷爵刻“后知不足斋丛书”本,笔者曾详考其源流,今略述如下:

一九二一年上海古书流通处影印“知不足斋丛书”全帙,并于卷首附一卷《知不足斋丛书总目》,注《梅花喜神谱》的底本为“宋刊本”,实不然。内容和文字方面,由于宋伯仁序第二叶后半叶的“考”字古倪园本只摹出了右半部分(双桂堂本经描润补全),于是“知不足斋丛书”本就将它识作了“与”字,又将宋伯仁序“又与桃花赋、牡丹赋所述形似天壤不侔”的“又”字识作“可”字。梅花图及翻刻印章,“知不足斋丛书”本可谓逼似古倪园本:以“寒缸吐焰”“蜗角”和“瓒”为例,“寒缸吐焰”一帧双桂堂本花心呈菱形,而古倪园本、“知不足斋丛书”本都呈三角形;古倪园本与“知不足斋丛书”本“蜗角”左上方的两笔花瓣均比宋本分得更开,且分开的距离相同;“瓒”的主枝干上宋本原有一个小契口,古倪园本和“知不足斋丛书”本则是位置和大小都相同的钝口。印章方面,双桂堂本上的阴文“文征明印”和阳文“征仲”被一同钤盖了三次,古倪园本翻刻了前两次,而“知不足斋丛书”本所剿袭的正是古倪园本正文首半叶上翻刻更粗疏的那方。且以“知不足斋丛书”本的直行线条普遍比古倪园本纤细,而弧形线条稍比古倪园本僵硬、粗钝可知,“知不足斋丛书”本《梅花喜神谱》的梅花图是拿古倪园本直接上版刊刻的,且从未参校过士礼居藏双桂堂本。

“知不足斋丛书”向以选书精、校勘慎著称,《梅花喜神谱》之所以翻刻得粗率,主要原因是鲍氏父子献书四库,得乾隆、嘉庆两朝褒奖,《梅花喜神谱》所在的第二十六集,是嘉庆十八年(一八一三)五月嘉庆皇帝过问新任浙江巡抚方受畴“鲍廷博系何功名,所刊‘知不足斋丛书’二十五集之外有无续刊”,在巨大的政治和时间压力下仓促应承而成的,详见第二十六集后印本卷首嘉庆十八年六月廿五日“上谕”及集末“为董其事,并捐俸以速其成”的乌程县丞彭志杰跋。

鲍廷博此时本在为阮元经营进呈嘉庆皇帝的抄本丛书《宛委别藏》,“知不足斋丛书”中共有四种书与《宛委别藏》互见,其中三种都在第二十六集内,而《梅花喜神谱》即其一。虽然据黄丕烈嘉庆十八年(一八一三)正月初三所作跋文,袁廷梼曾影抄两部《梅花喜神谱》,“一赠浙江阮云台中丞,一藏五砚楼”,所以许多学者都认为这个赠与阮元的袁抄本即《宛委别藏》本的底本,然据现藏台北故宫博物院的《宛委别藏》本《梅花喜神谱》书影,该本的字体与图像几乎都已完全看不出双桂堂本的痕迹。

日本文政二年(一八一九)刻本应该是用“知不足斋丛书”本直接上版的影刻本,笔者藏有卷下一册,卷末有一篇翻刻跋,署“文政己卯初夏念一日海门平常德撰”。经过比对,笔者认为该本是将“知不足斋丛书”本《梅花喜神谱》直接上版覆刻而成的。它不但将每叶版心下“知不足斋丛书”五字都照样刻出,而且连“知不足斋丛书”本梅枝与版框分开付刻而留下的间隙也随样刻出。虽然“知不足斋丛书”由于第一集起首就翻刻了日本太宰纯刊本《古文孝经》而一直为东瀛所重视,可是根据大庭修和戚印平收集到的材料,日本似乎迟至文化二年(一八〇五)和四年(一八〇七)才有前几集的“知不足斋丛书”见著于唐船持渡书的档案中,相对频繁的引进则是在弘化元年(一八四四)以后。不过,该本的翻刻者既姓平氏,且刊刻跋文所反映的汉文修养,以及印本用纸、装帧都不似寻常书坊,其获得底本的渠道,或许并非唐船持渡。

道光六年(一八二六)七十二夫容仙馆本将序跋均改为正书,但正文部分和古倪园本非常接近。文字方面只有细微的笔画弧度和走向上的差异,梅花图稍有些细弱和僵硬,并偶有细节上的不同,如卷下第三叶“并桃”的梅枝,七十二夫容仙馆本比古倪园本少了一小块飞白。七十二夫容仙馆本应该还参考了“知不足斋丛书”本,它不但内封仿自“知不足斋丛书”,题作“梅华喜神谱”,而且承袭了“知不足斋丛书”本将宋伯仁序中“又”字识作“可”字的错误。不过七十二夫容仙馆本在宋伯仁序后翻刻了双桂堂的木章,虽然走形得很厉害,却依稀还有原来的影子,而“知不足斋丛书”本并无此印,只可能取自古倪园本。

咸丰六年(一八五六)“叶氏丛书”本翻自“知不足斋丛书”本,不过版框尺寸放大了很多,字体也换成了软体字。卷末有叶志诜序,言其夜梦神人授《梅花喜神谱》,旋于书肆得书,是预兆了其子叶名琛官拜体仁阁大学士之“国恩家庆”。

光绪九年(一八八三)虞山鲍廷爵“后知不足斋丛书”本是《梅花喜神谱》的最后一个翻刻本。细检全书,该本几乎所有文字的点画、间距,图像的细节都极似古倪园本,所以时常被误作古倪园本。如一九二一年古书流通处及一九二八年中华书局影印的底本(高野侯藏本),便是该本而非古倪园本。细察之,则该本并没有古倪园本刊记和夏天培刊款,原古倪园本宋伯仁序首半叶版框外翻刻的方形“宋本”章的边框明显变形。而《探春漫》末半叶的“楚”字、黄丕烈跋后半叶的“引”字古倪园初印本已有缺损,卷上第十一叶“琴甲”“药杵”古倪园本初印本已有细微裂纹,而已出现多处很严重断版的“后知不足斋丛书”本后印本在这几处都完好无损。此外,《探春漫》末半叶,“后知不足斋丛书”本“照”字的写法也与古倪园本不同。

此外,上海图书馆还藏有数通李福致黄丕烈书札,用歌薰阁、抱经阁所制《梅花喜神谱》书影笺,以“燕尾”一笺为例,双桂堂本右下三根花蕊斜下方的纸面有一深色粗短纤维,古倪园本误作第四根花蕊,歌薰阁笺从之,所以二者均比双桂堂本多一根花蕊。又,双桂堂本向右下斜飞的花瓣有一角翻起,古倪园本未解其意,当作一小花萼处理,歌薰阁笺不从双桂堂本而从古倪园本。同时,歌薰阁笺与双桂堂本、古倪园本尺寸及枝干间的相对位置均吻合,说明不是对临而是影摹。而细节上有出入,尤其梅花花朵与梅枝枝节的轮廓形状,不如古倪园本与双桂堂之似,说明不是双钩,而是由熟练自信的画师径直影摹而成。歌薰阁、抱经阁笺以及“知不足斋丛书”本在内的其他所有古倪园本的子本、孙本,对梅花花瓣线条都处理得圆匀熟畅而不喜圭角,是当时的审美风尚所向,独古倪园本迭经二手转摹,仍多少保留了一些宋本的质朴,实为难能。

总而言之,古倪园本在现代照相影印技术通行之前,是所有翻刻本《梅花喜神谱》的源头,虽然印传有限,但传摹、影刻、刷印、递藏俱有可观、可考、可论者。在照相影印技术日益发达的今天,益该有与之相应的精良影印本,为之传真,为之考信,乃至化身千百,而笔者瓣香一缕,附骥微言,何幸之有。

华蕾

壬寅暮春谨序于海上寄庐

(广西师范大学出版社供稿)