|

|

荐书 | 中华传统文化百部经典·商君书

|

|

中华传统文化百部经典·商君书

编著者:(战国)商鞅 著 蒋重跃 解读

ISBN:978-7-5013-7372-7(精装)

ISBN:978-7-5013-7373-4(平装)

装帧形式:精装/平装

出版时间:2022年6月

内容简介

《商君书》现有二十四篇,内容以论述具体的治国方略为主,与《史记》本传所记商鞅本人思想行事相一致,同时也有关于政治问题的理论阐发,虽然篇幅有限,但达到了古代一流理论著作应该有的深度。全书可以作为商鞅和商鞅派法家思想的代表作。《商君书》的主要内容在阐述治国措施,但它的贡献,并不局限于具体的政策设计和阐释,它还在一些理论问题上发表了重要的见解,成为后来法家思想的理论先导。其中有些甚至可以超越时代和国界,在人类的政治思想史上留下深深的印痕。就说它是古代世界的一部理论著作,则未免感到不足。庆幸的是,它的确在一些理论问题上有着出色的发挥,作为理论思维的优秀代表,是当之无愧的。

作者简介

蒋重跃,男,1958年9月出生于辽宁省沈阳市,汉族,籍贯湖南省岳阳市,中共党员,现任北京师范大学历史学院世界史专业教授,博士生/硕士生导师,北京师范大学中西文明比较研究中心执行主任,先秦史学会法家研究会会长。

导读节选

对于商鞅和《商君书》,过去的研究主要是在传统学术的范畴内进行的,大体有两种取向,一是站在儒家立场进行批判,二是站在法家立场进行辩护。两者皆有偏颇之处。我们生活在当代,理应站在较为中立的立场,以同情的理解,客观分析儒法两家的叙事,尽可能从中看到合乎历史的商鞅和《商君书》。

商鞅的故事,保存下来最早的,主要是受儒家思想熏陶的学者讲述的。在以往的历史上,大多数学者很容易接受带有儒家色彩的叙事,那是由他们拥有与古代儒家相似的社会处境和意识形态决定的。由此带来一些解读上的偏颇,是很自然的。我们现在讲述商鞅和《商君书》故事,必须意识到这一点。

一、商鞅其人

在古代,商鞅故事讲述得最多的,影响最大的,要数西汉人,其中以司马迁的《史记·商君列传》最为系统完整。我们知道,西汉初年,朝野兴起了一股强劲的“过秦”思潮,就是反思、批评秦朝的过失。严刑峻法被认为是导致秦朝灭亡的一个重要原因,而商鞅恰恰是这个政策的首倡者,所以难辞其咎。《商君列传》就是在这样的背景下撰写的。司马迁的父亲司马谈推崇黄老,作为儿子,他不能不受到影响,《史记》记载黄老事迹和人物,大体上是正面的;司马迁本人又倾向于儒家,以“考信于六艺”(此处的“六艺”指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)作为《史记》取材的原则。这样,《商君列传》的叙事就很可能从“清静无为”和“仁爱慈惠”两个方面与商鞅本人严重对立。可以想见,司马迁写商鞅时会带着怎样的情感、态度和成见了。当然,作为伟大的历史学家,他不会罔顾史实,随意下笔,但情感、态度和成见总会对他的取材和描述产生一定的影响,这是我们在读《商君列传》时要留心的。据司马迁记载,商鞅是卫国人。学者推测,他大约出生于公元前390年左右,祖上是卫国公族,所以称“公孙鞅”,又称“卫鞅”。追本溯源,他的家族出自姬姓,属于周代贵胄。不过,战国时代,由于长期的社会变革和宗族繁衍分化,许多拥有贵族血统的人既无爵位,又无恒产,成为布衣,靠技能谋生,商鞅应该就是这种人中的一位。商鞅受到怎样的教育?司马迁说他“少好刑名之学”,这个说法到底可信不可信?不好说。战国中期,百家思想兴起,有条件接受教育的家庭,一般会让子弟学习百家的学问,以备社会选用。看商鞅后来的行事,他对于儒家是了解的,还有相当的军事思想,辩论术也相当熟练,应该是学过百家说的。当然,喜欢刑名,也是可能的,这与他这个拥有贵族血统的平民知识分子的身份倒是吻合的。……

内页欣赏

目 录

导 读 商鞅和《商君书》

一、商鞅其人 ( 2 )

二、商鞅变法 ( 7 )

三、《商君书》 ( 9 )

四、《商君书》的主要内容 ( 13 )

五、《商君书》的历史地位和时代价值 ( 32 )

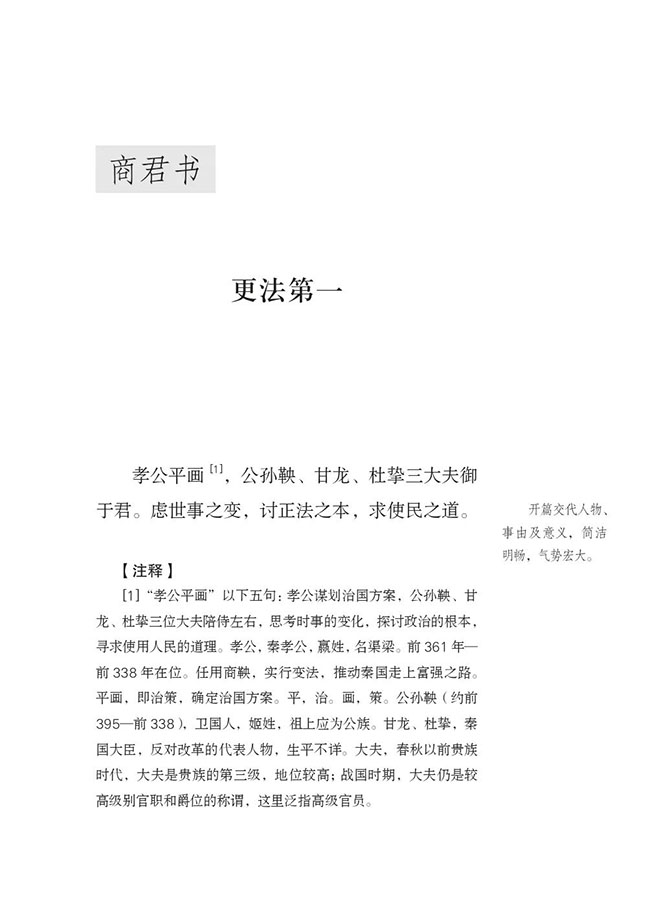

商君书

更法第一 (37 )

垦令第二 (47 )

农战第三 (62 )

去强第四 (78 )

说民第五 (90 )

算地第六 (103)

开塞第七 (117)

壹言第八 (128)

错法第九 (135)

战法第十 (143)

立本第十一 (148)

兵守第十二 (152)

靳令第十三 (159)

修权第十四 (168)

徕民第十五 (176)

刑约第十六(亡佚) (190)

赏刑第十七 (191)

画策第十八 (206)

境内第十九 (221)

弱民第二十 (233)

御盗第二十一(亡佚) (247)

外内第二十二 (248)

君臣第二十三 (254)

禁使第二十四 (260)

慎法第二十五 (267)

定分第二十六 (275)

主要参考文献 (289)

|

|

|