来源:国家古籍保护中心

日期:2017-08-23

作者:全国古籍保护工作专家委员会主任、国家文物鉴定委员会委员 李致忠

编辑:赵洪雅

什么是中国古籍?

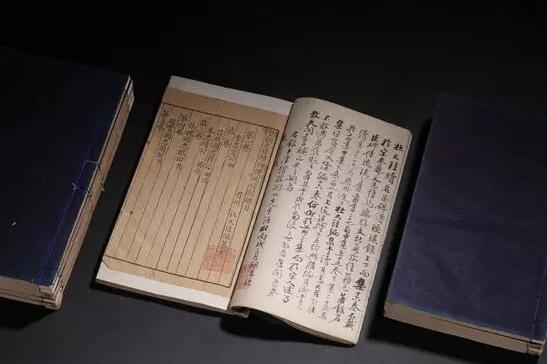

简单地说,产生在古代中国的典籍、载籍、书籍就是中国古籍。可是我们中国古代社会的断限向以1840年为界,那么是不是说只有产生在1840年以前的典籍才是中国古籍呢?又不能这么简单。1840年,西方列强用坚船利炮敲开了中国大门,使中国沦为半封建半殖民地国家。但此后统治中国社会的封建国家机器、上层建筑、思想意识、文化传统等,并没有发生质的变化。直到1911年武昌起义,各省响应,推翻满清统治,才算正式结束了中国古代社会的运祚。所以我们在讨论什么是中国古籍时,这个古代的断限就应该后延至1911年的辛亥革命胜利。凡产生在1911年以前,内容是研究中国古代传统文化、方法是中国古代传统著作方式、装帧具有中国古代图书传统装帧形式的典籍,就是中国古籍。这是确切概念上中国古籍的含义。广义的中国古籍,则应是在1911年以前产生于中国大地而又具有传统装帧形式的著作。这就宽泛多了。它不仅涵盖了中国人的著作,也包括了外国人在中国所写的著作。

典籍、载籍、书籍是一个概念吗?

简单地说,是一回事、一个概念,但出典各不相同。《孟子·告子下》说:“诸侯之地方百里;不百里,不足以守宗庙之典籍。”汉代赵岐给这里的“典籍”作注:“谓先祖常籍法度之文也。”实际就是关于先祖法度的文字记载。《尚书序》称:“及秦始皇灭先代典籍。”《后汉书·崔寔传》说寔“少沉静,好典籍。”显然这两处的“典籍”,就是书籍的意思了。《史记·伯夷列传》说:“夫学者载籍极博,犹考信于六艺。”《后汉书·班固传》说班固“及长,遂博贯载籍,九流百家之言,无不穷究。”这里的“载籍”明显就是书籍的意思。而书籍用现代汉语来概括,则是为了传播知识、介绍经验、宣扬思想、阐述主张,经过思维创作而用文字图画或其他符号书写、刻、印在一定介质材料上的著作物。可见典籍、载籍、书籍只是不同历史时期不同场合的不同称谓,本质上没有什么区别。

从中国书籍的制作材料看,它的发展可分为几个阶段?

中国书籍史的发展大约分为两个阶段,一个叫初级书籍阶段,一个叫正规书籍阶段,这两个阶段的书籍制作材料有所不同,但也有交叉。

什么叫初期书籍?

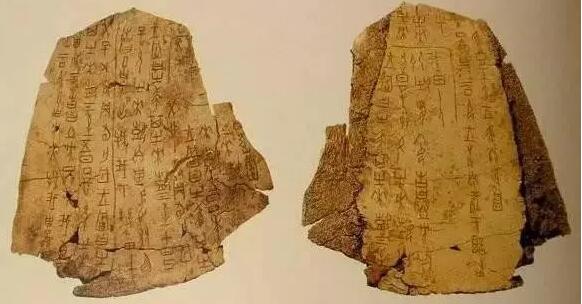

所谓初期书籍,系指早期的文字记录,或者说是档案材料,如甲骨文书、青铜器铭文、早期石刻资料等。这些东西,你说它是书籍,却又缺乏正规书籍的完整内涵;你说它不是书籍,它们又确是当时人们思想支配下某种活动的忠实记录,不是杂乱无章的文字显现,具备了书籍的某些特征和因素,因此在书史研究中被称为“初期书籍”。

以甲骨文书为例,简单地说,契刻在甲骨和兽骨上的文字,就叫甲骨文书。100年来,从河南安阳小屯村殷墟甲骨的发现,到陕西周原甲骨的发掘,到1999年河南再度出现甲骨,前后多达十五六万片。这些龟甲和兽骨,多是占卜用的卜骨,上面刻有卜辞,也有少数甲骨上面刻有历史事件的简单记载。这些甲骨依次排列,串连成册,刻意收藏。从内容到形式,都具备了书籍的某些内涵和特征,所以历来的书史研究者都将甲骨文书称为中国初期书籍的形式之一。

位于殷墟遗址内的一处甲骨窟穴(图片来自网络)

什么是正规书籍,其制作材料有哪些?

我认为书籍有两种形态:一种是它的意识形态,一种是它的物质形态。而当意识形态要用文字加以表现时,就有个着附材料的问题。这个被着附的材料,就是书籍的制作材料。正规书籍出现之后,内容不断丰富,文字不断加长,初期书籍所采用的甲骨、青铜器、石块、玉片等材料显然不敷应用,于是就出现了竹书、木简书、缣帛书。关于从初期书籍到正规书籍所使用的制作材料,生活在春秋、战国之交的墨翟有过较为全面的论述。

《墨子·贵义篇》中说:古圣贤王为了将他们的治世之道传给后世子孙,以便使后世子孙有所遵循,有所效法,于是就将他们的治世之道“书之竹帛,镂之金石,传遗后世子孙《墨子·明鬼篇》中说:“古者圣王必以鬼神为,其务鬼神厚矣。又恐后世子孙不能知也,故书之竹帛,传遗后世子孙。咸恐其腐蠹绝灭,后世子孙不得而记,故琢之盘盂,镂之金石以重之《墨子·兼爱篇》中说:“何知先圣六王之亲行也?子墨子曰:‘吾非与之并世同时,亲闻其声,见其色也,以其所书于竹帛,镂于金石,琢之盘盂,传遗后世子孙者知之。’”

上述墨子的这些话,虽然是墨翟站在他生活的时代,追述以前,描绘当世,而且也并不是为了阐述书籍制作材料的,但他这种深刻的总结,未尝不是纸书出现以前我国书籍制作材料的高度概括。也就是说,在纸张作为书籍的制作材料以前,金属的器皿、石块玉片、竹简、木简、版牍、缣帛,都曾做过书籍的制作材料。待到纸张出现并替代上述材料成为书籍制作的主流载体,在我国历史上已经是较晚的事情了。