来源:国家古籍保护中心

日期:2018-05-02

作者:国家图书馆古籍馆副馆长 陈红彦

图片:国家图书馆古籍馆 刘波

编辑:国家古籍保护中心办公室 赵洪雅

国家图书馆早在京师图书馆时期,就配备了文献修复人员。1949年,为修复当时刚入藏北平图书馆的《赵城金藏》,经由当时的军管会批准,组建了一支由8名技工组成的修复队伍,即今天修复组的前身。1953年,正式成立科级建制的“图书修整组”,至此古籍修复工作作为图书馆的一项专职业务走上了专业化、正规化的发展道路。五十余年来,国家图书馆几代修复师用职业的坚守,守护着人类文明,让残破的国宝级珍贵文献《赵城金藏》《永乐大典》、西夏文献、敦煌遗书和宋元善本、清代《赋役全书》等的原始风貌重新展现于世人面前。国家图书馆在长期修复实践基础上,总结出的“整旧如旧”“抢救为主、治病为辅”“最少干预”“过程可逆”等修复原则,得到国内外同行的普遍认可和遵从。

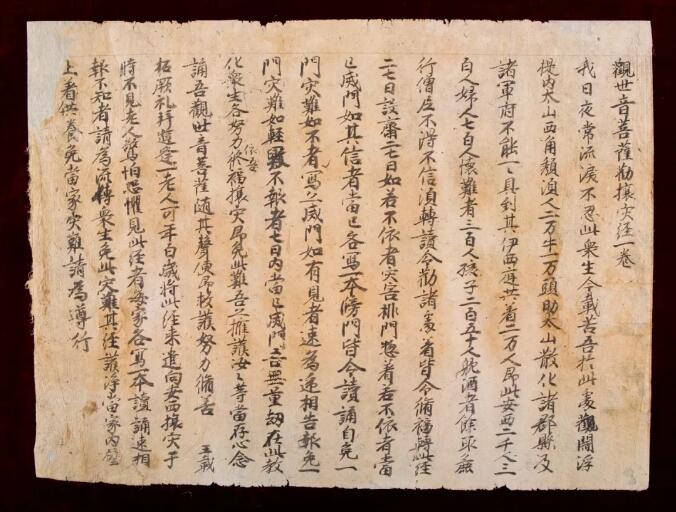

观世音菩萨劝攘灾经

2007年1月,国务院办公厅发布《关于进一步加强古籍保护工作的意见》,在全国大力实施“中华古籍保护计划”,将古籍修复工作和基础实验研究工作提升到国家层面,古籍修复迎来新的发展机遇。国家图书馆的古籍修复也进入新的高速发展期。2008年,国家图书馆古籍修复技艺入选第二批国家级非物质文化遗产名录。2009年,国图古籍修复组被文化部确定为“国家级古籍修复中心”。2012年,杜伟生先生入选第四批国家级非物质文化遗产项目古籍修复技艺代表性传承人。2013年6月,文化部委托国家图书馆成立了“国家图书馆古籍修复技艺传习中心”。2014年,古籍馆修复组被中组部、中宣部、人力资源和社会保障部、科技部联合授予“第五届全国杰出专业技术人才先进集体”,修复组朱振彬被授予第十二届“全国技术能手”称号;2016年11月,刘建明被授予第十三届“全国技术能手”称号。2015年,古籍馆修复组获得文物局可移动文物修复资质。在继承老一代修复师经验的基础上,青年一代让新技术融入修复工作,厚积薄发,几年中相关标准规范从制定推行行标到升级实施国标,一批以实验数据支撑的科研成果产生并逐步应用到修复工作,一批专利产品研发生产并投入使用,推广到全国,甚至走向世界。文化与科技融合,产学研一体,古老的技艺以新技术、新模式传承中华文明,服务社会。

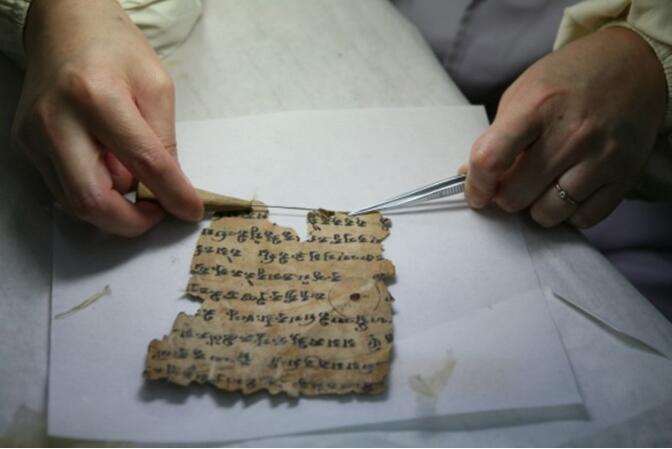

文献研究专家指导修复师进行文献缀合

百年来,国图文献修复逐步形成了一整套科学规范的工作模式,取得了丰硕的成果,但在修复历史上也留下过遗憾。如4000余件《赵城金藏》的修复历时15年,是载入史册的修复工程,可在整个修复期间竟没有留下有关修复过程的档案资料,实为遗憾,也成为深刻的教训。2003年,国家图书馆古籍修复人员运用计算机技术研发了修复档案系统,馆藏西夏文献修复拥有文字和影像均完整的修复档案。任何时候,在国家图书馆“古籍修复档案管理系统”中都可以查询有关西夏文献修复的过程和细节,修复前外观的描述、破损的特征和原因、破损位置、破损程度以及修复方案、要求,修复完成后面貌等,修复工作上了新的台阶。

展开粘连的残片取下虫茧

随着“中华古籍保护计划”的开展,古籍修复方案的制定、修复过程控制、技术手段应用等在古籍修复的科学化、规范化进程中的作用越来越明显,修复教学中也迫切需要,因此,修复案例分析共享成为行业发展的重要需求。作为古籍修复的国家队,国家图书馆古籍修复组理应承担起这个责任,古籍馆希望撰写并出版系列古籍修复案例,供同行在修复工作中参考借鉴。

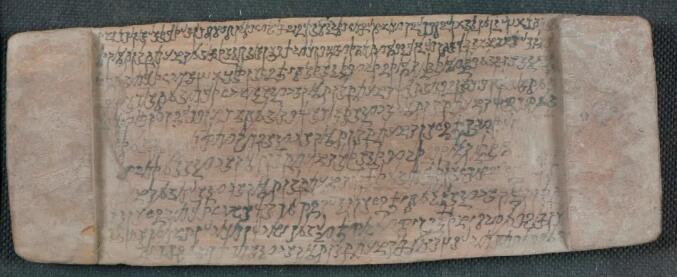

西域作为丝绸之路的要冲,是华夏文明与多个其他古老文明交流对话的地方,也是中国乃至世界上遗落了最多样文字的地方。有时,流沙中的一根木简、古墓里的一片文献会同时书写着多种文字,呈现出美妙的文明景观。中华文明是世界文明古国中唯一不曾中断、绵延至今的古老文明,各民族文字记载的相互印证或许也是原因之一。

佉卢文马伊利王六年人命官司判决文书函牍

2005年起,国家图书馆先后六次征集入藏和田等地出土的西域文献,数量达700余件,建立了西域文献专藏。这些文献年代从公元4到10世纪,跨度长达600年,文种众多,有汉文、梵文、佉卢文、于阗文、龟兹文、突厥文、犹太波斯文、藏文等;内容丰富,涵盖政府文书、私人信札、契约、典籍、佛经等,为丝绸之路历史文化、中国对外关系史研究领域带来了新的课题,提供了珍贵史料。西域文献入馆时状况不佳,存在表面污迹、焦脆、烟熏痕迹、糟朽、絮化、褶皱、卷曲、虫蛀、双层粘连等状况,不经过修复无法提供给学者使用。文献载体材质与形态又多种多样,有纸质文书、绢质文书、木简、函牍、桦树皮文书以及带有封泥的契约、书信,恰好可以比较全面地涵盖古籍修复的不同类型。因此,西域文献修复案例具有更广泛的参考和分享价值。西域文献的修复全过程都有准确记录,修复中针对文献的特殊需要还首创了镶接技术,这些综合因素使西域文献修复成为我们推出的案例丛书的第一部。

在2015年5月“册府千华——西域文献保护成果展”开幕时,古籍馆、国家古籍保护中心办公室等部门共同组织了专家研讨会。馆内外专家一起回忆起季羡林先生、段晴教授、荣新江教授在文献征集及修复过程中的指导帮助,胡玉清等修复师的精心操作和技术创新。特别是段晴教授、荣新江教授领衔的两个研究团队,与我馆专业人员开展的文献研究、刊布,几年间,除专著外,还有五十余篇论文正式发表。有时仅仅一个小小的残片,就解决了历史上遗留的难题,显示出修复、研究、刊布跨界联合,共同推进的力量和价值所在,也让修复的价值更深刻地体现出来。

国家图书馆古籍馆编《中国国家图书馆藏西域文献的修复与保护》

借此修复案例出版之际,我们真诚地感谢为西域文献的征集、研究、保护、修复、拍摄、出版等工作付出心血的所有前辈、同仁,这次合作的相遇也让我们看到了古籍保护、古籍整理更可期待的未来。