来源:国家古籍保护中心

日期:2017-09-04

作者:中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员、博士生导师、中国民族古文字研究会副会长 聂鸿音

编辑:赵洪雅

编者按

在“《番汉合时掌中珠》700年后的重生”与“《番汉合时掌中珠》说了什么?”这两篇文章中,我们介绍了俄罗斯学者伊凤阁等人发现这本书的过程,简述了这部西夏文与汉文双语教材的内容与体例。今天,我们来到20世纪初的北京居庸关,继续踏上解读西夏文字的旅程……

伊凤阁在涅瓦河畔的收获把人们的思路带到了北京的居庸关。人们在感叹,假如《掌中珠》提前半个世纪重现于世,学者们也许就不必花费40多年时间面对居庸关上那种古怪的文字苦苦追寻,而他们曾经的历程也正像居庸关的山路一样蜿蜒曲折。

“燕京八景”之一“居庸叠翠”

居庸关是万里长城的著名关隘之一,位于北京城北50多公里的军都山幽谷当中,两旁层峦叠嶂,树木葱茏。金章宗命名的“燕京八景”里有一个“居庸叠翠”,说的就是这里。元代文人迺贤(1309—?)的《金台集》卷二里有一首《居庸关》诗,大概是对这里景色的最早描述:

叠嶂缘青冥,峭绝两厓束。

盘盘龙虎踞,巘岑互回伏。

重关设天险,王气舆坤轴。

皇灵广覆被,四海同轨躅。

至今豪侠人,危眺屡惊缩。

崎岖栈阁峻,萦纡冈涧曲。

环村列虚市,凿翠构庐屋。

溪舂激岩溜,山田杂稌菽。

绝顶得幽胜,人烟稍联属。

浮图压广路,台殿出层麓。

白云隐疏钟,落日带乔木。

岂须叹蜀道,政可夸函谷。

居人远念我,叩马苦留宿。

恐辜殷勤情,解鞍看山瀑。

居庸关所在的峡谷叫“关沟”,一直是北方商旅进京的必由之路,自然也是一处重要的边防要塞,所以那里从汉代开始就建有一个关城。关城的规模和繁华程度在元代发展到了顶峰,清代末年渐渐荒废。现在我们看到的居庸关是20世纪末为迎合旅游的需要而重修的,虽然雄奇壮丽,但已经全非旧貌了。

20世纪初的居庸关云台

居庸关原样保存下来的古建筑只有一处,就是城中央的“云台”。这座云台过去被称作“过街塔”,始建于元至正五年(1345)。过街塔上面原本真的有三座塔,后来在清代坍塌,于是人们在上面改建了一座小寺庙,再后来庙也没有了,只剩下9米多高、25米多长的汉白玉基座,门洞两侧还保留着精美的佛教浮雕和《佛顶尊胜陀罗尼》《如来心陀罗尼》两部佛经的刻文。可惜这份具有重要价值的学术资料在中国长年没人理会,19世纪中叶以前的欧洲人也只是随便提到那里的雕像,而对于铭文则完全不见记载。

居庸关的故事开始于一个叫艾约瑟(Joseph Edkins, 1823—1905)的英国人。这位传教士1848年被伦敦布道会派来中国,担任布道会驻上海的代理人,十几年后迁居北京,主持缸瓦市教堂。艾约瑟对现代科技和语言学都有浓厚的兴趣,一生当中写作和翻译了大量书籍,被后人公认为19世纪西学东渐的重要人物。1863年,他在从北京去蒙古的途中经过了居庸关,马上对云台券洞内雕刻的古怪文字产生了强烈的好奇,于是在张家口给即将来华的朋友伟烈亚力(Alexander Wylie,1815—1887)留了个便条,提醒他在进京的路上留意一下券洞里的铭文。

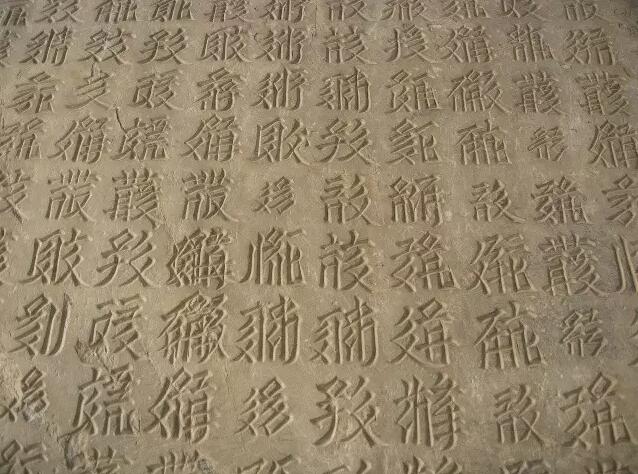

云台券洞内的西夏文铭文

当时担任英国圣公会驻华代理人的伟烈亚力也是个颇有名气的汉学家,不但精通汉语,而且还掌握多种外国语和中国少数民族语文。当他来到券洞时,一眼就看出洞壁上的铭文总共包含了六种文字,其中两种横写的是梵文和藏文,三种竖写的分别是方体蒙古文、回鹘文和汉文。另一种竖写的文字笔画复杂,他从未见过。大约是受了此前中国著作的误导,所以没经过认真考虑就相信那是女真文,随即简单地制作了一张拓片,连同他的介绍发表在次年的《皇家亚细亚学会华北分会会刊》上。

云台券洞内六种少数民族文字铭文

和伊凤阁那种粗放的俄罗斯性格不同,面对新资料的伟烈亚力表现出了刨根问底的英国绅士态度,似乎是不把那些怪字认出来誓不罢休。当然他心里明白,如果不能弄到高质量的拓片,对石刻的一切研究就都无从着手。于是他在1867年春天从上海专门跑了一趟居庸关,成功地拓制了铭文竖写的那四种,但是没能得到横写的梵文和藏文那两部分,因为它们离地面太高,即使搭上脚手架也够不着。好在梵文和藏文的拓片后来被艾约瑟不知用什么办法弄到了,不过艾约瑟显得有点小气,他竟然没舍得把拓片送给伟烈亚力,只是找人给他抄了一份。据伟烈亚力说,那份照猫画虎的抄件上错字很多,他只好请了个懂得梵文和藏文的人为他校对了一遍。正是凭借这些资料,伟烈亚力写出了长篇论文《华北居庸关古代佛教铭文考》,发表在1871年的《皇家亚细亚学会学报》上,这篇论文后来被公认为解读西夏文字的开端。

居庸关云台券洞西壁的西夏文咒语(20世纪初日本拓片局部)

伟烈亚力的解读方法说来也很简单。他凭已有的知识看到另外五种文字的主体部分记录的都是同样的佛教咒语,于是通过类比推理判断那种未知的文字记录的也是同样的咒语,然后再根据文字的布局去细心地寻找这种未知文字与汉文及梵文咒语的逐字对应关系,最终阐明了81个西夏字在咒语里的译音。通过后人的深入研究,我们知道他猜测的西夏字音大都正确,尽管对“女真文”的认定在20多年后被证明是错误的。

不知道是什么文字却能够做出正确的解读,等于“哭了半天还不知道谁死”,这种事在学术史上实在罕见。事实上,清代学者张澍在1804年就参照西夏年号“天祐民安”认出了甘肃武威护国寺里的《感通塔碑》正面刻的同样文字是西夏字①,为此他写了《书西夏天祐民安碑后》一篇短文,于1837年收入《养素堂文集》刊行。

①那座石碑不知早先什么时候被人用砖封砌了起来,张澍到现场观光时命人拆开了,所以他应该是那时第一个见到碑铭的人。这座石碑现在保存在甘肃省武威市的西夏博物馆。

伟烈亚力没有注意到这篇文章而导致对文种的误判,自然是他个人的遗憾,而张澍首次发现了如此珍贵的资料却没有想到去解读,则不能不说是整个中国学术界的遗憾。

《凉州护国寺感通塔碑》(局部)

其实当时存世的西夏文资料除了《护国寺感通塔碑》以外,还有一些散见于民间的钱币。只要把这些文字跟居庸关的未知文字对比一下,无论谁都可以看出那是西夏字而不是女真字。然而遗憾的是,以“世界文化中心”自居的中国传统文人向来对“正经正史”以外的学问不感兴趣,对其他民族的文字更是视为“蛮夷”文化而不屑一顾,至多作为古董收藏。于是,他们再一次把为西夏研究奠基的光荣让给了外国人。

西夏文“大安宝钱”

1895年,英国驻华使馆的医师、汉学家卜士礼弄到了西夏文的《护国寺感通塔碑》拓片和初尚龄《吉金所见录》里著录的西夏文“大安宝钱”,他拿来与居庸关石刻略作对比,一下子就把伟烈亚力的结论推翻了——居庸关石刻上的那种文字必是西夏字无疑。在正确认识的基础上,他尝试着指出了《感通塔碑》上的西夏数目字和纪年。两年以后,法国学者戴维理亚(Jean Gabriel Devéria, 1844—1899)进一步证实了居庸关文字的性质。他对比了西夏文《感通塔碑》和已经确证为女真文的《宴台碑》②,当然,居庸关那种未知文字与开封《宴台碑》上的女真文迥然不同,却跟《感通塔碑》上的西夏字长得一模一样。这时的情况很有意思——伟烈亚力解出了一批西夏字的读音,却不知道它们的意义;卜士礼解出了另一批西夏字的意义,却不知道它们的读音。

②这座石碑几经迁移,现在收藏在河南省开封市的开封博物馆。

卜士礼(Stephen Wootton Bushell,1844-1908)

1900年的“庚子之乱”当中,后来成为欧洲汉学泰斗的伯希和跟他的两个朋友——毛利瑟和贝尔多一起来到了北京北海公园的白塔下面,看到那里杂乱地扔着一堆旧书。专业的好奇心驱使他们围着这堆书翻阅,竟然从里面找到了六册用金粉在深蓝色纸上抄写的极其精美的西夏文佛经,随即当做战利品瓜分了。据伯希和后来说,他的两个朋友各分得了三册,而他自己一册也没拿③。

③据伯希和说,他们找到西夏抄本的地方是“煤山”上的白塔,这显然是记错了,“煤山”是今天北海公园东面的景山,山上只有亭子,没有白塔。

毛利瑟拿到的三册书在不久后促成了他那篇著名的论文《西夏语言文字初探》。作为戴维利亚的学生,毛利瑟根据其中一卷的汉字书签认定那是汉文《妙法莲华经》其中三卷的西夏译本。通过与汉文佛经逐字逐句的对读,他识别出了里面一些简单的词组和一些音译的佛教术语,从而就字音、字义和语法几个方面对西夏语进行了尽可能全面的论述。由于把此前伟烈亚力和沙畹等人的研究成果也吸收了进去,所以这篇文章被认为是代表了早期西夏语文研究的最高水平。不过人们也不得不承认,即使是完全掌握了那时所有的研究成果,把那一百来个西夏字背得滚瓜烂熟,人们离流畅阅读西夏文献的理想目标还差得很远。

当然,对照汉文原本来解读西夏文佛经,这项当年的创举在21世纪已经不再艰难,甚至变成了西夏学专业学生的日常功课。这里面的原因非常简单——如果伟烈亚力们见到了《掌中珠》,他们就不必为弄清这种文字的性质和考证个把词语经年累月地呕心沥血。如果让现在的学生拿着《掌中珠》来解读居庸关上的咒语或者《法华经》,估计最多只要一两个星期的功夫,而且是全文解读,几乎一个字都不会错。

未完待续

前情回顾:

1.《番汉合时掌中珠》700年后的重生

2.《番汉合时掌中珠》说了什么?

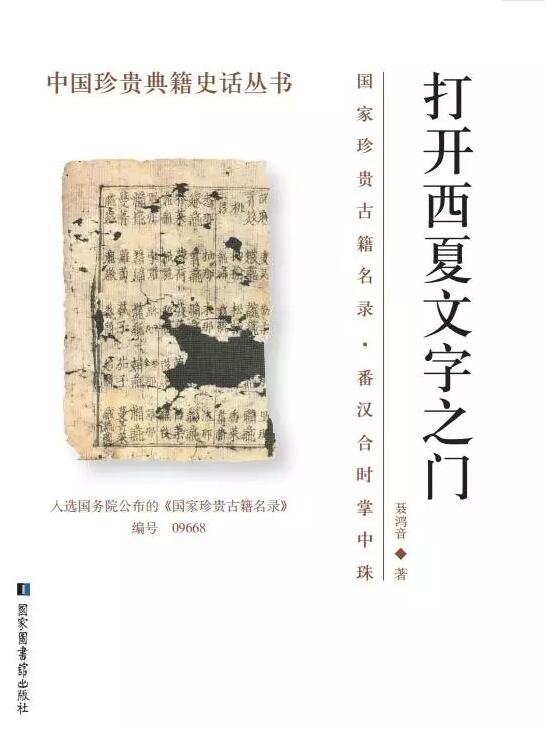

选自“中国珍贵典籍史话丛书”《打开西夏文字之门》,国家图书馆出版社,2014年出版