来源:国家古籍保护中心

时间:2017-01-22

作者:国家图书馆(国家古籍保护中心) 石任之

编辑:赵洪雅

提到辛弃疾的交游,我们便不能不提到陈亮这个人。辛陈二人不仅把酒畅谈、诗词往还,陈亮在性情上也是豪纵之士,与辛弃疾颇为相投。在辛弃疾的稼轩词中,留下了哪些与陈亮有关的词作?通过诗词酬唱,又能体现出辛陈二人怎样的志趣与愁思呢?

贺新郎

陈同父自东阳来过余,留十日,与之同游鹅湖,且会朱晦庵于紫溪,不至,飘然东归。既别之明日,余意中殊恋恋,复欲追路。至鹭鹚林,则雪深泥滑,不得前矣。独饮方村,怅然久之,颇恨挽留之不遂。夜半,投宿吴氏泉湖四望楼,闻邻笛悲甚,为赋贺新郎以见意。又五日,同父书来索词。心所同然者如此,可发千里一笑。

把酒长亭说。看渊明、风流酷似,卧龙诸葛。何处飞来林间鹊。蹙踏松梢残雪。要破帽、多添华发。剩水残山无态度,被疏梅、料理成风月。两三雁,也萧瑟。

佳人重约还轻别。怅清江、天寒不渡,水深冰合。路断车轮生四角,此地行人销骨。问谁使、君来愁绝?铸就而今相思错,料当初、费尽人间铁。长夜笛,莫吹裂!

淳熙十五年(1188),朋友陈亮从故乡永康来访。闲居的辛弃疾正在病中,两人到铅山鹅湖这个小地方,同游十日。陈亮的这次来访,也约了朱熹,有意效仿十三年前吕祖谦调和朱熹与陆九渊分歧,在鹅湖寺相会的故事,纵论天下大事。但朱熹事后回信只说:“奉告老兄,且莫相撺掇,留取闲汉在山里咬茶根,与人无相干涉”,不愿亲至,大概也是知道他们要谈的事情,不会有什么结果。然而辛陈二人的相会,彼此极畅心神,乃至陈亮离去的第二天,辛弃疾仍眷慕不已,驱车去追赶。追到鹭鹚林,因雪深泥滑,不得不折返。归途独饮,已觉怅然,半夜投宿四望楼,听到邻人吹笛,更添凄凉之感,于是有了这阙著名的《贺新郎》。

铅山鹅湖书院

稼轩将友人比作陶渊明、诸葛亮,因其高蹈卓识,以及倾慕诸葛勋名而把原名陈汝能改为陈亮之事。这一年辛弃疾49岁,陈亮46岁,早过了潘岳头白的年纪。雪中山水残破,只能靠梅花点缀风景。水深冰合,友人渐行渐远,而自己的车轮如生角般不能转行,乃是反用了陆龟蒙“愿得双车轮,一夜生四角”之意。“铸就而今相思错,料当初、费尽人间铁”则用了唐末节度使罗绍威的典故。罗辖魏博六州四十三县,为剪除魏承嗣骄兵,而借军朱全忠,结果导致自己实力衰弱,乃谓“合六州四十三县铁﹐不能为此错也!”以错刀之错双关自己铸下的大错。而稼轩更进一步说,铸就今日相思之情的,应已费尽人间之铁。送别之后复追友人而不得,所谓剩水残山,所谓行人销骨,除了二人情谊外,更与二人共同的志向相关。当陈亮和词相赠后,稼轩再用韵答之,这份心意到了下片便更鲜明了:“事无两样人心别。问渠侬,神州毕竟,几番离合。汗血盐车无人顾,千里空收骏骨。正目断、关河路绝。我最怜君中宵舞,道男儿、到死心如铁。看试手,补天裂。”神州陆沉,而汗血宝马困于盐车无人顾惜,在稼轩尚为一时,在陈亮却是一生。

铅山景致

陈亮的和词如下:

贺新郎

寄辛幼安和见怀韵

老去凭谁说。看几番、神奇臭腐,夏裘冬葛。父老长安今余几,后死无仇可雪。犹未燥、当时生发。二十五弦多少恨,算世间、那有平分月。胡妇弄,汉宫瑟。

树犹如此堪重别。只使君、从来与我,话头多合。行矣置之无足问,谁换妍皮痴骨。但莫使、伯牙弦绝。九转丹砂牢拾取,管精金、只是寻常铁。龙共虎,应声裂。

父老长安今余几,词人深知,随着时间流逝,中原失地会逐渐成为属于记忆的部分而非现实亟需解决的问题。算世间、那有平分月,一味议和以为可保偏安无虞不过是逃避心态。得到能话头多合的朋友太不易,不由产生殷勤护惜莫使弦绝的强烈感情。而所谓妍皮痴骨,外貌美丽内心愚钝,与其说是自嘲,不如说是自矜。九转丹砂牢拾取,即使可为仙人服用的精金,原先也是寻常金属。而磨砺之中,自见风骨。陈亮曾把师长所赠的斋名“中斋”改为“厉斋”,其个性于此可见一斑。与稼轩词相比,龙川词确实少了一点不可说的妙处,不够文学化。他的好友吕祖谦曾委婉劝他留意词章,因他浸淫时学时文太深,又气盛意迫,于文少含蓄涵融之象。这是天分,也是个性。

“心所同然者如此”,如此缠绵如此措语,辛弃疾确实对陈亮有异于他人的深情。他在《祭陈同父文》中说“使之早遇,岂愧衡尹”,将其比作未遇的伊尹,即使有所夸张,也是他的体系中极高的评价了。祭文中说“人皆欲杀,我独怜才”,用杜甫怀李白的“世人皆欲杀,吾意独怜才”句,固然是与前文赞同父之才“庄周李白,庸敢先鞭”呼应(陈亮少作《谪仙歌》有“我生恨不与同时,死犹喜得见其诗,岂特文章为其法,凛凛气节安可移”句),更是对其平生遭际的喟叹。

铅山辛弃疾像

刘熙载说辛陈二人为友,“其人才相若”,都是以气节自负,以功业自许。但陈亮生前身后的形象,却多被固定在一个“狂”字上。关于他的种种传说,如叶绍翁《四朝闻见录》里记他狎妓妄语因而下狱等,无不指出其人粗豪,不拘于礼法,而其中流传最广的段子,是赵溍《养疴漫笔》中的一则:

“ 陈同甫,名亮,号龙川。始闻辛稼轩名,访之,过小桥,三跃而马三却。同甫怒,拔剑斩马首,推马仆地,徒步而进。稼轩适倚楼,望见之,大惊,遣人询之,则已及门,遂订交。稼轩帅淮时,同甫访于治所,相与谈天下事。酒酣,稼轩言南北之利害,南之可并北者如此,北之可并南者如此,且言钱塘非帝王居,断牛头之山,天下无援兵;决西湖之水,满城皆鱼鳖,饮罢,宿同甫于斋。同甫夜思稼轩沉重寡言,醒必思其误,将杀我以灭口,遂盗其骏马而逃。月余,致书稼轩,微露其意,假十万缗以纾困,稼轩如数与之。

这段故事的主角,忸怩做作多疑畏死,自以为侥幸逃脱后又狮子大开口,言行几乎是《儒林外史》中假侠客张铁臂一类的人物:耸人眼目、务求戏剧化,细味之则奇鄙不可近。辛弃疾会与这样的人物成为挚友么?前人早已辨明赵溍记载种种与失实、误甲为乙之处,但陈亮何以被塑造成这种形象?这要从他的性格说起。陈亮自幼天分极高,“生而目光有芒”,少年即以考察古人用兵成败的《酌古论》受知于郡守周葵,许以为他日之国士。且曾随其客居临安两三年,期间周葵尽心教授《大学》、《中庸》,并谆谆教诲他读此可以精性命之学。陈亮深感周葵的厚意,但对其观点颇不以为然:其一,周葵做到相当于副相的参知政事,“晚虽不附秦桧,而与龚茂良皆主和议”,而陈亮坚持认为与金约和不可,政治主张如冰与炭;其二,不止是周葵,当时士大夫无不以高谈道德性命之学,穷究义理精微为正途,而陈亮则高举事功,以为真正的儒者应注目经世致用之学,这是为学为人观念的根本分歧。

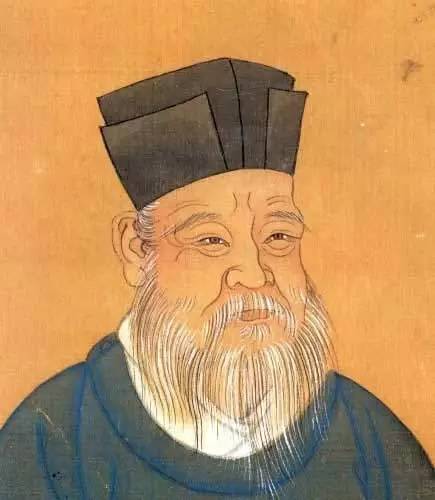

陈亮像

辛陈二人的相识是在十年前,淳熙五年(1178)的春天。陈亮在临安上书孝宗,辛弃疾也从江西安抚使调任大理寺少卿,经由吕祖谦的介绍,两人一见如故。在这度上书中,所论的与十年前上书的《中兴五论》大致相同,而言辞更为竣厉:

今世之儒士,自以为得正心诚意之学者,皆风痹不知痛痒之人也。举世安于君父之仇,而方低头拱手以谈性命,不知何者谓之性命乎!陛下接之而不任以事,臣于是服陛下之仁。

今世之才臣,自以为得富国强兵之术者,皆狂惑以肆叫呼之人也。不以暇时讲究立国之本末,而方扬眉伸气以论富强,不知何者谓之富强乎!陛下察之而不敢尽用,臣于是服陛下之明。

孝宗有心擢用陈亮,其最为宠幸的曾觌有心拉拢,便先一步去拜访。但陈亮鄙夷曾氏的为人,竟翻墙躲开。曾觌衔恨,将之前本不拟公布的两次上书公开。负责审查擢用资格的赵雄等人也在被讥讽之列,看到后以“秀才说话耳”作为评语,算是断了破例拔擢的途径。事已至此,陈氏又第三次上书,说了个痛快。

苟安偷活可为一时之计,而不可为永世太平之法。但很多人往往做不到折中,要么大言空谈,像黄宗羲所说的那样,读过几本经书的底子,便敢于苛责他人,“治财赋者则目为聚敛,开阃捍边者则目为粗材,读书作文者则目为玩物丧志,留心政事者则目为俗吏”;一旦要做实务,稍微涉及法度之外的世界,又不免底线顿失,乃至忘却初衷。因此大多数人理解不了陈亮如此危言矫行居然不是为了谋得一官,更理解不了其愤激背后深沉的情感志意,和对形势的理性思辨。一旦有自己的世界不能涵盖的人或事出现,那种不安全感使他们必须用自己的逻辑找出一种解释,才能心安。所以不但有狎妓斩马的传闻,就连和朱熹的交往,也被强行解读为出卖旧友唐仲友讨好,甚至连唐仲友本人也有所怀疑,使陈氏生出以死自明的愤激来。

虽然有陈亮最知己的好友东莱先生吕祖谦的介绍,他与朱熹的交谊依然令人惊奇。不仅是两人画风差异太大,更因为朱熹的性情并非那么隐忍宽宏。第一次鹅湖之会上,当陆九渊吟诗吟到“易简工夫终久大,支离事业竟浮沉”二句时,推崇自家的“心即理也”,把注目学问当成“支离事业”,朱熹竟为之失色,“大不怿”,会面不得不暂告休息。理学家之间的异趣尚且至此,何况陈亮一直以反理学的面目出现。然而朱熹也有识人容人的气量,淳熙九年(1182)会面后特意致函陈亮,送他《战国策》、《论衡》和自注的《田说》,赠书也投其性之所好。

朱熹

早在淳熙十年(1183)春,陈亮就曾写信说要来拜访辛弃疾,却于因一件小事系狱,遂未成行。第二年的新年,乡人宴会,主人吕氏给陈亮的汤中多加了一点胡椒末以为礼敬。没想到同坐的卢某回家之后一病不起,其子之前就与吕家有龃龉,此时咬定宴席上每人的汤不一样,那么自己的父亲一定是被人毒死的,于是陈亮也受连累被逮,过了三个月才被救出狱,还家后又险些在义乌被凶徒加害。之后陈亮与朱熹关于“义利王霸”的争论中,朱熹说他“然平日之所积,似亦不为无以集众尤而信谗口者矣”,是陈氏之所以取祸的原因所在:一介布衣无所依傍,却怀抱挽救时厄的志向,且既不愿空谈义理贾名士林,更不愿曲附小人,两端交攻,那么饱受争议屡被陷害又何足怪。鹅湖之会两年后,陈亮又一次系狱,还是受牵连,还是被诬告。所以,诚如邓广铭先生所说,“当一种学问已经奠定了社会地位,取得了社会人士的信心,而且能使人凭藉它钓取声名禄位的时候,人们对于标举异说的人,倘还在他们认为不值得用力去加以摧毁的时候,是也要以冷眼观望,甚或加以轻蔑的。”陈亮出身贫寒,母亲、祖父母去世后贫不能葬,一生不仕,功业未酬而于意沮时尤发奋。他最大的幸运,大概就是有吕祖谦和辛弃疾这样的朋友,能原其心,识其志,壮其行。

会面的五年后,绍熙四年(1193),陈亮终于被光宗取为状元,完成了出生前祖父梦见状元童汝能来拜访的预兆。然而未赴任即下世。

辛弃疾失去了这位可以纵谈天下大势恢复大志的朋友,在祭文之末回忆起鹅湖之会,悲感无极:

而今而后,欲与同父憩鹅湖之清阴,酌瓢泉而饮,长歌相答,极论世事,可复得耶?

千里寓辞,知悲之无益,而涕不能已。呜呼同父,尚或临监之否?