来源:国家古籍保护中心

时间:2017-01-05

作者:国家图书馆(国家古籍保护中心) 石任之

编辑:赵洪雅

一个明末清初的普通读者,所读到的宋词是什么样的?元刻《稼轩长短句》在校勘上又体现了怎样的价值呢?

一个明末清初的普通读者,所读到的宋词是什么样的?从活动于康熙年间的词学家万树对稼轩词中《丑奴儿近(博山道中效李易安体)》一词的考证,可以看出词学的艰难进境,与今日的读者的幸运。

丑奴儿近

博山道中效李易安体

千峰云起,骤雨一霎儿价。更远树斜阳,风景怎生图画。青旗卖酒,山那畔别有人家,只消山水光中,无事过者一霎。

午睡醒时,松窗竹户,万千潇洒。野鸟飞来,又是一飞流万壑,共千岩争秀。孤负平生弄泉手。叹轻衫短帽,几许红尘,还自喜,濯发沧浪依旧。

人生行乐耳,身后虚名,何似生前一杯酒。便此地、结吾庐,待学渊明,更手种、门前五柳。且归去、父老约重来,问如此青山,定重来否。

《丑奴儿近》又名《采桑子慢》,韵脚平仄叶韵有区别,但一般都是两叠90字。这首146字的词,很久以来都被当做一种特殊体式收入词谱,如明人程明善的《啸余谱》,以及清人赖以邠的《填词图谱》。但今日的普通读者获取知识比数百年前的学者便捷,初读之下大概也会察觉出有哪里不对,而对词体极为熟悉敏感的万树则首先表达了质疑。他觉得这阕词韵脚的变化已经超出了邻韵假借的范畴,“又是一飞流万壑”一句更不成言语,稼轩怎么也不会不通至此。

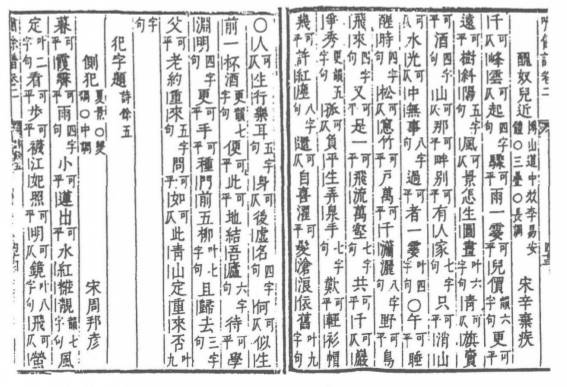

《啸余谱》

当时主要流行的稼轩词版本,是明末毛晋汲古阁所刻的《宋名家词》。汲古阁本《稼轩词》为四卷,其实是把嘉靖十五年王诏所刊的十二卷本《稼轩长短句》,按《文献通考》的记载改编成了四卷。而王诏刊本的底本,正是元大德广信书院刻本稼轩词。

汲古阁本《稼轩词》

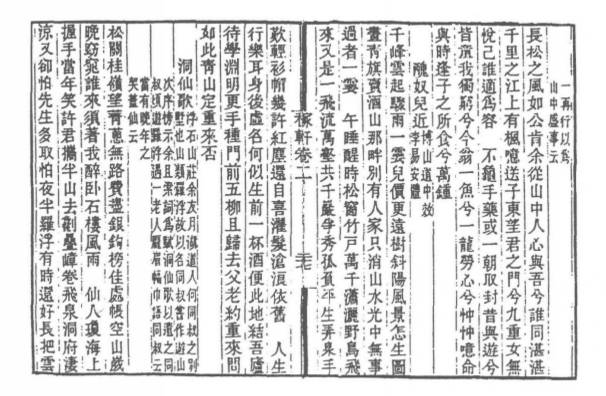

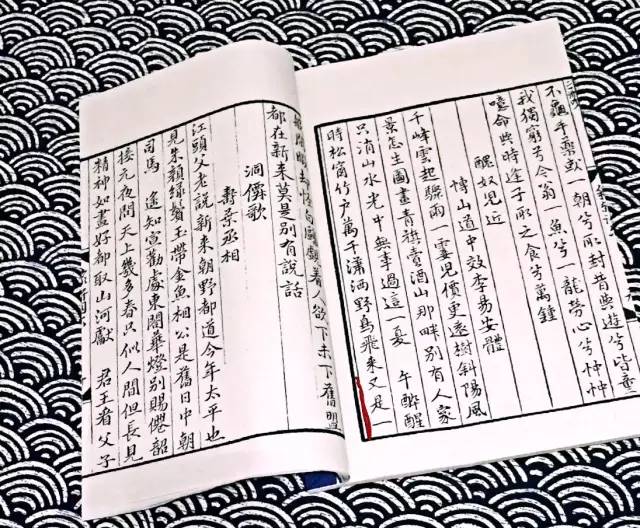

上一期《人无同处面如心》中提到,黄丕烈所藏的元刻稼轩词原缺三叶,由顾广圻据毛氏汲古阁影宋精钞本集字补钞而成,包括卷六第十页。卷六第九叶,《丑奴儿近(博山道中效李易安体)》一词在“又是一”处结束,第十一叶从“飞流万壑”句开始。所缺失的第十页,有《丑奴儿近》下片“又是一”之后的二十六字,两首《洞仙歌》,和第三首《洞仙歌》词前小序:“访泉于期思,得周氏泉,为赋”。王诏刻本点校也不算草草,但有所疏漏,且每半叶的行数字数又与元刻稼轩词不同,所以才出现第三首《洞仙歌》的首句“飞流万壑”紧接《丑奴儿近》下片的“又是一”句,强合二首词为一首146字的《丑奴儿近》的错误,而汲古阁刻本的《宋名家词》又盲从了王诏。

再造善本《稼轩长短句》卷六。《丑奴儿近(博山道中效李易安体)》在“又是一”处结束

第三首《洞仙歌》从“飞流万壑”句始

带着怀疑反复吟咏,在《词律》编订的过程中,康熙二十四年(1685)的夏天,万树终于恍然大悟:

“野鸟飞来,又是一”七个字,“野”字之上缺一字,“又是一”之下竟全遗失矣。是至“飞流万壑”以下,及所谓第三段者,则系完全一首《洞仙歌》,前段“依旧”止,后段“人生”起也。细细校对,无一字不合,只“叹青衫帽”之“衫”字下,落一“短”字耳。历来俱以《洞仙歌》全首强借为《丑奴儿》之尾,岂非怪事。又考稼轩原集《丑奴儿近》之后,即载《洞仙歌》五阙,当时不知因何遗失《丑奴儿》后半,竟将《洞仙歌》一阕错补其后,故集中遂以《丑奴儿》作一百四十六字,而后《洞仙歌》止存四阕矣。读者未尝熟玩《洞仙歌》句法,安能觉齿吻间有此声响乎!且见各家谱图,凿然注明,更无疑惑,遂认定《丑奴儿》另有此一体。

发现这一点令万树狂喜不已,他甚至在《词律》记录下妙悟那一刻的灵光一闪,是在两广总督吴兴祚的府中,东阁红蕉花下红藤席上。万树“不觉跃起,大呼狂笑”,他的朋友吴棠祯(吴兴祚之弟)吓了一跳,问明原因之后,也掀髯击节曰:“此词自稼轩迄今五百七十余年,至今日始得洗出一副干净面孔,真大快事!”于是对酌葡萄酒至大醉。

万树很得意,所以一面“自以为于词学颇有微功耳”,一面批评起他之前的读者与刻者来:“然则读者之不详审,其过尚轻,而向来刻词者之过较重。至作谱作图为定格以教后人,其误不浅。”而能于前人种种谬说中坚持怀疑,凭借对词体句法声律的熟悉,从蛛丝马迹间发掘真相,是积学积思,也是天才的偶然。成书于万树《词律》之后,填词者最习用的《钦定词谱》收录《洞仙歌》40体,此调有令词,有慢词。令词自83字至93字,共35体。慢词自118字至126字,共5体。在信息获取极为有限的时代,对普通读者来说,能读到词集已经不易,熟玩《洞仙歌》句法是一件几乎不可能的任务,难免为刻书者所误。他们读到的词,有时不止一二字句出入,而是会有《丑奴儿近》这样的大谬。

所以,小到一部词集的刻印,也需要严肃专业的精神校对。而成规模的校词活动,使读者有更好的版本可读,还在万树身后。就以稼轩词为例,黄丕烈的藏书从嘉庆末年开始陆续散出,至道光初年其去世之前已全部散尽。汪士钟艺芸书舍得之独多。而汪氏所藏散出后,大宗又为聊城杨氏海源阁所得,海源阁冥搜广索,成为清代得黄氏遗书最多的藏书家。不过杨家历代主人对登阁的态度极为保守,服役几十年的老仆也不能踏入藏书楼,更不用说外人来观书借书。这么做一方面固然有保全之功,另一方面却有碍书籍传播。

聊城杨氏海源阁藏书楼

据《刘铁云年谱》记载,《老残游记》的作者刘鹗光绪十七年(1891)冬天曾冒雪去东昌府(聊城)访杨氏藏书,未获一见。刘鹗嗜好宋版书,旅行一定带上家中旧藏。此次访书不得,便在旅舍题了一首七绝:“沧苇遵王士礼居。艺芸精舍四家书。一齐归入东昌府,深锁嫏嬛饱蠹鱼。”杨家倒不是针对刘鹗,而是对几乎所有人一视同仁地送闭门羹。《刘铁云年谱》里还同情地记载了其他想观书的人,比如徐金铭,光绪二十九年(1903)的历城解元,为了看书,求为当时还是小孩子的杨敬夫的老师,未能如愿;比如名士姚鹏图,放弃更好的职位,求为聊城令欲遍观杨氏书,结果到了任期结束也未能踏入海源阁一步……再来看看《老残游记》第七回《借箸代筹一县策,纳楹闲访百城书》:

《老残游记》第七回老残道:“是个柳小惠家。当年他老大爷做过我们的漕台,听说他家收藏的书极多。他刻了一部书,名叫《纳书楹》,都是宋、元板书。我想开一开眼界,不知道有法可以看得见吗?”掌柜的道:“柳家是俺们这儿第一个大人家,怎么不知道呢!只是这柳小惠柳大人早已去世,他们少爷叫柳凤仪,是个两榜,那一部的主事。听说他家书多的很,都是用大板箱装着,只怕有好几百箱子呢,堆在个大楼上,永远没有人去问他。有近房柳三爷,是个秀才,常到我们这里来坐坐。我问过他:‘你们家里那些书是些甚么宝贝?可叫我们听听罢咧。’他说:‘我也没有看见过是甚么样子。’我说:‘难道就那么收着不怕蛀虫吗?’”

《老残游记》作者刘鹗

刘鹗访书未遂的时候,海源阁主人是杨保彝,他的号是凤阿,所以《老残游记》以“柳凤仪”代称。想到诸位名人观书未遂的经历,很可以理解《老残游记》写老残在东昌府书铺只看到四书五经三百千之类的普通书籍,要么是些看风水的杂书,连《礼记》、《左传》都得掌柜的写信到省城里去捎这一段,是何等的讥讽与不满。

从杨家建阁到藏书散出之前,88年间能够进入海源阁的访客,只有11次14人,借出仅6次,借书刊刻仅4种。其中便包括光绪九年(1883年)秋汪鸣鸾登阁,并借元刻《稼轩长短句》(至十一年九月始归还);以及光绪十三年(1887)九月王鹏运、许玉瑑登阁同观此书。

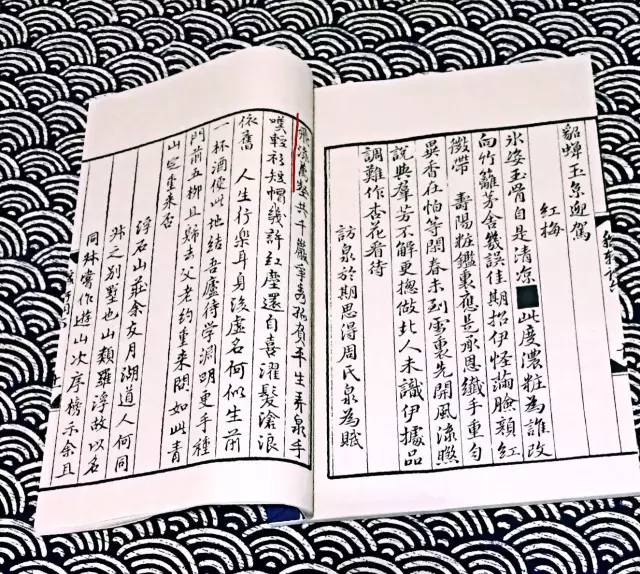

所以王鹏运盛赞杨保彝“凤阿善与人同之量,亦良足多矣”,只能证明二人交情甚厚。毕竟四种外借刊刻的书,其中三种都是借给了半塘老人王鹏运:元本《东坡乐府》,元本《稼轩长短句》,和宋本《花间集》。他辑印的《四印斋所刻词》,其中稼轩词就是光绪十三年九月向海源阁借阅,重刻而成的。次年初春刊稼轩词成,王鹏运在卷末题了三首绝句,其三云:“信州足本销沉久,汲古丛编亥豕多。今日雕镌拨云雾,庐山真面问如何。”以顾广圻抄补过的元大德三年广信书院本《稼轩长短句》为底本,确实令读者有拨开云雾之感。

除万树以律考证词作之外,晚清词学大家况周颐在《蕙风词话》中提到校词须择善本,也以四印斋覆刻元本稼轩词为例:“《木兰花慢•席上送张仲固帅兴元》云:‘追亡事,今不见,但山川满目泪沾衣。’用《史记•淮阴侯传》‘臣追亡者’语,它本‘追’并作‘兴’,直是臆改。此旧刻所以可贵也。”

木兰花慢

席上送张仲固帅兴元

汉中开汉业,问此地、是耶非。想剑指三秦,君王得意,一战东归。追亡事、今不见,但山川满目泪沾衣。落日胡尘未断,西风塞马空肥。

一篇书是帝王师,小试去征西。更草草离筵,匆匆去路,愁满旌旗。君思我、回首处,正江涵秋影雁初飞。安得车轮四角,不堪带减腰围。

张仲固名张坚,淳熙七年(1180)为兴元(陕西汉中)知府。这首词的系年,邓广铭先生以为当在淳熙六年(1179)冬或次年春,张坚赴任的途中。况氏指出“追亡事”乃是用《史记•淮阴侯传》萧何追韩信的典故:

《史记•淮阴侯传》信数与萧何语,何奇之。至南郑,诸将行道亡者数十人,信度何等已数言上,上不我用,即亡。何闻信亡,不及以闻,自追之。人有言上曰:“丞相何亡。”上大怒,如失左右手。居一二日,何来谒上,上且怒且喜,骂何曰:“若亡,何也?”何曰:“臣不敢亡也,臣追亡者。”上曰:“若所追者谁何?”曰:“韩信也。”上复骂曰:“诸将亡者以十数,公无所追;追信,诈也。”何曰:“诸将易得耳。至如信者,国士无双。王必欲长王汉中,无所事信;必欲争天下,非信无所与计事者。顾王策安所决耳。”王曰:“吾亦欲东耳,安能郁郁久居此乎?”何曰:“王计必欲东,能用信,信即留;不能用,信终亡耳。”王曰:“吾为公以为将。”何曰:“虽为将,信必不留。”王曰:“以为大将。”何曰:“幸甚。”

如果作“兴亡事、今不见”,不过泛泛怀古的俗笔;而“追亡事,今不见”,则有世无萧何举荐韩信的感慨。而下片“一篇书是帝王师”句用《史记•留侯世家》得《太公兵法》的典故,以张良喻张坚,都与首句“汉中开汉业”紧扣,更能见稼轩心曲。元刻稼轩词的精善,可见一斑。

况周颐与王鹏运订交,正是在光绪十四年二月,半塘老人覆刻稼轩词成之时。况氏晚年又有很著名的反对校勘词籍的言论:“盖心为校役,订疑思误,丁一确二之不暇,恐读词之乐不可得,即作词之机亦滞矣。如云校毕更读,则扫叶之喻,校之不已,终亦纷其心而弗克相入也”,以为校词有害性灵,无益于读词作词。然而况氏校词并不少,王鹏运曾赞赏他在《四印斋所刻词》校勘过程中“是役也,订讹补阙,夔笙中翰用力最勤。”据已故青年学者张晖考证,况氏观点的矛盾,乃是由于光绪二十一年(1895)离开北京后,他在校词方面失去了继续提高的机会。而次年朱祖谋入京,与王鹏运关系日益密切,又过了两年开始共同校勘梦窗词,恰逢郑文焯入都,也参与了此事。按龙榆生的说法,这三位词学大家校梦窗词,意义重大,乃是“取清儒治经治史之法,转而治词”,“而后词家有校勘之学,而后词集有可读之本”,提高了词体的地位。而读者也终于能走出团团迷雾,看到宋人词作最好的面貌。晚清词学四大家,独独况周颐因种种原因错过了这场盛事,心有怨念,才会有前后不一的言论。校词的发展,既带来况氏的遗憾,也是今日读者的幸运。