来源:国家古籍保护中心

时间:2016-12-20

作者:国家图书馆(国家古籍保护中心) 石任之

编辑:赵洪雅

人无同处面如心~辛弃疾与苏轼两位大家经常被后世词论家相互比较,在古籍收藏史上,元刻《稼轩长短句》与也与元刻《东坡乐府》并驾齐驱,但“苏辛并称”的背后,又体现了词人、词作怎样的精神内核呢?

在第一期《入手清风词更好》中,曾引过南宋词人,辛派“三刘”之一的刘辰翁(另二刘为刘过、刘克庄)对稼轩词“英雄感怆”难与常人言的嗟叹。在这个维度上,刘辰翁是稼轩的知己。然而知己也不免有不够知己的时候,如他转而感慨:“嗟呼,以稼轩为坡公少子,岂不痛快灵杰可爱哉!”把稼轩比作苏东坡的幼子,不免有点欲誉而实抑了。苏辛并称,是在稼轩词横空出世后便有的论调,后人往往因袭此说。所以元刻《稼轩长短句》的收藏,与另一元刻本《东坡乐府》如形影相随。

刘辰翁《忆旧游•和巽吾相忆寄韵》

“故人念我何处,堕泪水西流。念寒食如君,江南似我,花絮悠悠。”

怀人怀我,寄书传信,则时空各异。以节气地域喻人,非尽无理,沉着缠绵,为集中上乘。

《稼轩词长短句》曾是周叔弢最得意的藏书之一。1934年先后从海源阁后人杨敬夫手中得到元刻《东坡乐府》与《稼轩长短句》后,以书名首字取了“东稼草堂”的室名,制同名藏书印,并四次为稼轩词作题识。而随着新中国的成立,为表达拥护新中国的决心,弢翁在1952年与长子周一良商量后,于8月底捐赠给北京图书馆善本古籍共计745种,其中便包括这部稼轩词。

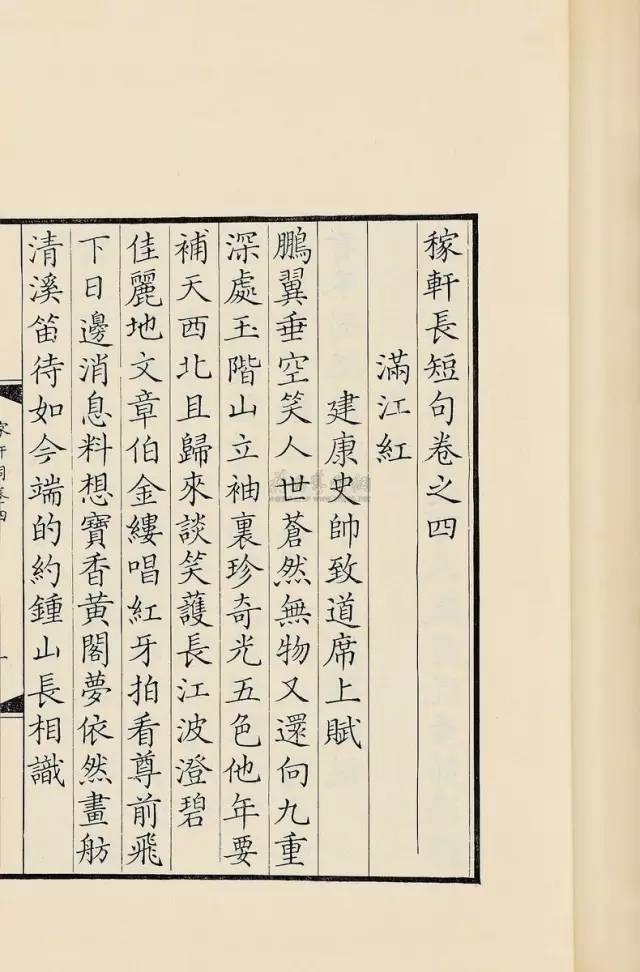

上海书画社1974年刻印《稼轩长短句》

弢翁对稼轩词30年念念不忘。1980年初,他在一封家书中写道:“昨见木刻《稼轩词》,名为仿元,实是自成一格,写刻殊佳。我眼馋,竟费廿八元买了一部。惜纸不佳,如得佳纸佳墨,不在董刻之下也。”此书用纸为机制毛边纸,殊乏轻软之致,白璧微瑕,为一遗憾。黄裳回忆弢翁曾向他询问过此版《稼轩长短句》的刻工,而此书由上海书画社(朵云轩)1974年刻成,彼时风雨如晦,黄氏自述其时“藏书尽失,也不再走过书肆”,乃不知有此书。于是周叔弢又写信给当时上海图书馆馆长顾廷龙询问详情,并写成题记,且将书手刻工姓名书于其后。

而元刻《东坡乐府》与《稼轩长短句》的并称,因著名藏书家黄丕烈的题跋声名更显。嘉庆四年(1799)黄丕烈得到稼轩词后,在题跋中写道:“余素不解词,而所藏宋元诸名家词独富。如《汲古阁珍藏秘本书目》中所载原稿皆在焉。然皆精抄旧抄,而无有宋元椠本。顷从郡故家得此元刻《稼轩词》,而叹其珍秘无匹也。”并盛赞:“《稼轩词》卷帙多寡不同,以此十二卷者为最善。毛氏亦从此抄出,惜其行款体例有不同耳。”跋中只提此书如何精美珍贵,俗人如何妄为描写玷污古书,得意之情跃然纸上。而数年后的嘉庆八年(1803年),彼时荛翁已无力购书,但遇到宋元刻不忍释手,不得已典当借贷购书,又往往为家人诟谇。到写《东坡乐府》题跋的时候,已露出捜剔锱铢的窘态。

黄丕烈(1763—1825),字绍武,又字荛圃、荛翁等,号有抱守老人、荛圃主人、士礼居主人等,长洲(今江苏苏州)人

这一年秋天,黄丕烈到城南思适斋拜访顾广圻,听老友说:“听说你要卖词集,但我有本词集倒想请你购入。”黄以为一定是宋刻,顾广圻说:“不是宋刻,却胜于宋刻。当年钱曾已经说过宋本殊不足观,而元本可信可珍,你看一看。”顾所示的,正是元延祐七年(1320)叶曾南阜书堂刻本《东坡乐府》,索价白银三十两。

钱曾《读书敏求记》云:“《东坡乐府》二卷,刻于延祐庚申,旧藏注释宋本,穿凿芜陋,殊不足观,弃彼留此可也”。“旧藏注释宋本”指的是宋刻傅幹注本东坡词,不及元刻为佳。

黄丕烈虽然一时囊中羞涩,但左思右想仍觉得“苏辛”并称,合之实为双璧,虽然已经有了售出词集购买宋刻《太平御览》的打算,可是得到东坡词与稼轩合璧的诱惑太大了。于是他卖给朋友一二种书籍,得白银二十四两,又加上日本刻的《简斋集》,才从顾广圻处换来元刻东坡词。

此时再记起四年前从骨董铺中收得《稼轩长短句》这一“绝无仅有之物”,所费不过区区七两白银而已。当时顾广圻正在黄家设馆,两人一同欣赏此书,顾以为此种宝物,居然被这么贱价购入,老友未免太幸运了些,“何世之不知宝,而子幸遇之乎?”黄丕烈合苏辛为双璧的做法,便是受词家苏辛并称的影响,也影响到了周叔弢藏书的意愿。荛翁先得辛词而后得苏词,弢翁则先得苏词而后得辛词,而苏辛合璧的心理是两为藏书家所共有的。两度题识,在黄丕烈笔下,虽然开篇都有所藏宋元名家词独富之句,但短短几年间心态已有所别,落诸纸端,藏书人的得意与困窘虽掩而不能藏。至于同为藏书家的顾广圻,尽管悉心为好友抄补稼轩词(书中原缺三叶,卷四第十六页,卷六第十页,卷十一第四至五页合一页,俱由顾广圻据黄丕烈藏毛氏汲古阁钞本,检原书所有之字集补钞而成),但“何世之不知宝,而子幸遇之乎”的感慨,仍隐隐透出一丝丝超出羡慕的微妙情绪。而黄丕烈笔下,对老友情绪的反应同样微妙。此书归于汪士钟时,钤下了“曾藏汪阆源家”的藏书印。

弢翁藏书有个细节十分感人,他早年曾用长方朱文“曾在周叔弢处”印,后改用“周暹”小印,印泥也十分考究,唯恐印油散去有损书品。《稼轩长短句》上皆是“周暹”小印。

“曾藏”、“曾在”之类的话是藏书家所常用的,往往故示人以旷达。书的聚散得失,自百代观之,和自一人观之,不能不有别,不能不生感慨。这与诗人词人的遭遇和成就的关系很相似。

如何体认苏辛异同,不妨从所谓的豪放婉约入手。词有豪放婉约的分别,始自明人张綖,比苏辛并称晚得多。这种二分法便捷初学者认识词的风格差异,却是进一步了解词的“所知障”。大概多数的常识都是如此,规律之后有万千不规律,且一两句话能说明白的问题,其认识便停在一两句话上,不能升入更高层面。词的题材、造语、情志等,都可以豪婉杂糅,如稼轩词集经句、袭庄子,括陶渊明、白居易,有时戏仿“效花间体”、“效李易安体”、“效朱希真体”,真如夏承焘先生所说:“能刚能柔,能豪能婉,不拘一格,纵横如意”。一首词尚且不能单以豪放或婉约为定论,何况一位词人。像陈廷焯痴痴地评价东坡“谁道人生难再少,君看流水尚能西。休将白发唱黄鸡”曰:“愈悲郁,愈豪放,愈忠厚。令我神往。”豪语背后有不能不发的真实志意,便是沉郁,便是意在笔先,神余言外,男女之情可寄寓君臣际会英雄不遇,借一草一木发人情身世的感慨。所以苏辛的并称,是从二人气象情思的清而雄,纵横跌宕而言(学苏辛的末流沦为呼号叫嚣,与苏辛无关)。而表征之外,性情襟抱犹有可辨处。

从普通读者的角度看,二人词作的精神内核原本指向不同,都有他人不可及的高处,强为轩轾分个高下,其实大可不必。我们要跳出词论家不得不“给个答案”的境地,看一看二人的面目究竟如何。同为清代词论家,周济说:“稼轩敛雄心,抗高调,变温婉,成悲凉。苏辛并称,东坡天趣独到处,殆成绝诣,而苦不经意,完璧甚少;稼轩则沉著痛快,有辙可循,南宋诸公无不传其衣钵,固未可同年而语也。”而陈廷焯则说:“魄力之大,苏不如辛;气体之高,辛不逮苏远矣。”这两类评价看似相悖,而于事实判断上并无差异,都认同稼轩词有英雄气,而东坡词为士大夫语,更近于诗。叶恭绰也说过:“学辛得其豪放者易,得其秾丽者罕。苏则纯乎士大夫之吐属,豪而不纵,是清丽,非徒秾丽也。”差别处,在审美取向。

稼轩词虽然熔铸经史,也常直接引诗文入词,却是化经史为自家语,更“当行”,有词味。而东坡是把词当成“此古人长短句诗也”,陈廷焯以杜诗的标准“沉郁顿挫”论词,那么把更近于诗的东坡词视为“正法眼藏”并不奇怪。但苏辛最大的差别,还不在把词当做什么文体去写,而是二人在词中贯注的精神情感。先看一首苏东坡的词:

《水龙吟》

闾丘大夫孝直公显尝守黄州,作栖霞楼,为郡中胜绝。元丰五年,予谪居于黄。正月十七日,梦扁舟渡江,中流回望,楼中歌乐杂作,舟中人言,公显方会客也。觉而异之,乃作此词。公显时已致仕在苏州。

小舟横截春江,卧看翠壁红楼起。云间笑语,使君高会,佳人半醉。危柱哀弦,艳歌余响,绕云萦水。念故人老大,风流未减,空回首,烟波里。

推枕惘然不见,但空江、月明千里。五湖闻道,扁舟归去,仍携西子。云梦南州,武昌东岸,昔游应记。料多情梦里,端来见我,也参差是。

这首纪梦的词写得飘然若仙,无怪乎郑文焯批此词时大呼“突兀而起,仙乎,仙乎!”公显是曾为黄州知州的闾丘孝终,元丰五年(1082)苏轼谪居黄州时,他已退居苏州。东坡想起二人旧游,梦到自己小舟渡江,于船中听闻公显宴会张乐的情境。起句“横截春江”,便是极好一句评语。空阔江面之上,一叶扁舟竟有横截的气势,且春江二字,又能触发“春江花月夜”这样美好物象的集合。“小舟横截春江”六字,也是能豪能婉。继而写舟中想象高会不得身与,“空回首,烟波里”有“目眇眇兮愁予”的况味。到下片梦醒推枕不见,惘然之中想起公显致仕,想象他五湖风流,想念二人黄州旧游,似乎是友人来梦中见我,而非我梦见友人了。

苏东坡像

东坡的谪居黄州,与亲故隔绝,其孤独于词中隐约闪现。但他的好处正如王国维所说“东坡之词旷,稼轩之词豪”,旷是能于愁苦困窘中自我排遣。虽然不时有孑然孤往的怅惘,笔力却空灵而浩渺。精神活动不为现实所束缚,于寂寞中时有超逸放旷,超出自己身处的时间空间,精神世界的永恒最终消解了外物一时的困扰,此东坡之所以为“坡仙”也。

但这种超逸与放旷,辛弃疾是做不到的。同样是谪居,退居带湖的时候,他心心念念的不是精神上的自我超越,而是现实的初志未遂。

《八声甘州》

夜读李广传,不能寐。因念晁楚老、杨民瞻约同居山间,戏用李广事赋以寄之。

故将军饮罢夜归来,长亭解雕鞍。恨灞陵醉尉,匆匆未识,桃李无言。射虎山横一骑,裂石响惊弦。落魄封侯事,岁晚田园。

谁向桑麻杜曲,要短衣匹马,移住南山。看风流慷慨,谈笑过残年。汉开边功名万里,甚当年健者也曾闲。纱窗外,斜风细雨,一阵轻寒。

辛弃疾夜读《李广传》,英雄失路的愤懑一触不能收,竟至不寐。冯煦说这首词“连缀古语,浑然天成”,是稼轩词的特色。隐括前人诗文,最考验才气,写不好就是名人名言汇抄。这首则蕴藉吞吐中寓深沉悲慨,最见稼轩笔力。上片隐括《史记》,写李广闲居时“尝夜从一骑出,从人田间饮。还至霸陵亭。霸陵尉醉,呵止广。广骑日:‘故李将军。’尉日:‘今将军尚不得夜行,何乃故也!’止广宿亭下”。“故将军”三字,实是自嘲兼代李广愤慨。李广不但有战功,且有“桃李无言”的忠厚性情。而箭没入石的勇猛,却终不能封侯,只能归老田园。下片至“残年”句化用杜甫《曲江三章》“自断此生休问天。杜曲幸有桑麻田。故将移住南山边。短衣匹马随李广,看射猛虎终残年”诗。与友人相约同居山间,不以穷达改易,那是远胜于折辱小人之手了。“汉开边”句极具讽刺,汉人开疆拓土尚且弃置健者,何况偏安一隅畏战求和的当下。“纱窗外”句,用得是东坡《和刘道原咏史》“独掩陈编吊兴废,窗前山雨夜浪浪”句意,而出语愈轻,愤慨愈深。

电视剧《汉武大帝》中的李广

如此看来,二人的词风恰如他们笔下的饮酒,东坡自谓三不如人,其中之一便是饮酒。饮酒至少,却能把盏为乐,东坡是不役于酒的。但辛弃疾却很难达到这种平衡,他有两首《沁园春》,一则止酒,一则破戒,在极端之间徘徊。这是天性的差异。天性对于词人而言至关重要,清代田同之的《西圃词说》中力证这一点:“词与诗体格不同,其为摅写性情,标举景物,一也。若夫性情不露,景物不真,而徒然缀枯树以新花,被偶人以衮服,饰淫靡为周柳,假豪放为苏辛,号曰诗余,生趣尽矣。”如果不是情有所感,而“务取悦人,不复求本源所在”(陈廷焯语)那就可悲得很了。

带湖,今江西省上饶市城外,为宋代文学家辛弃疾长期落职闲居之所

而天性带来的志意,也受到环境的影响。闲居带湖期间,虽然有无边好景消磨,但辛弃疾真正投入志意书写的,还是那些涉及恢复志向的词作。他给致仕的吏部尚书韩元吉的寿词中,每每不离功名勋业,但着眼却在故土。韩元吉曾于乾道九年(1173)出使金国,又曾出守婺州、建宁,这样的经历自然能引起词人的共鸣。“功业后来看,似江左风流谢安”,以谢安抵御前秦的功业称颂韩元吉;“渡江天马南来,几人曾是经纶手。长安父老,新亭风景,可怜依旧。夷甫诸人,神州沉陆,几曾回首”,又是以晋元帝南渡与桓温北伐,比拟南宋。陈廷焯所谓“气体之高,辛不逮苏远矣”,刻意忽略了一个事实:东坡与稼轩所处的大时代,带给词人心灵感受的底色,是不同的。

东坡能从贬谪中超脱,至豁然澄澈的觉悟之境,乃是因为尽管政坛动荡党争激烈,但所处大环境可谓承平。在离开黄州奉旨改迁到条件较好的汝州时,还想着“好在堂前细柳,应念我、莫剪柔柯”,对无情物也有情。但稼轩词不能,所以他在淳熙十五年(1188)看到邸报,把自己被劾落职误传成引疾赋闲时,愤懑之情又一引即发。那首《沁园春》开篇尚有“老子平生,笑尽人间,儿女怨恩”的豪气,接着牢骚满腹,“但凄凉顾影,频悲往事,殷勤对佛,欲问前因。却怕青山,也妨贤路,休斗尊前见在身。”确如郑骞先生所言,一个越写越宽,一个越写越窄。在深通兵法的辛弃疾看来,时势危机四伏而庙堂之上仍酣睡不已,是极可怖悲哀的情境。而假使东坡生于此时,坡仙的仙气也要打折扣。大时代的悲剧,生民的痛苦,不同于个人遭遇,是无法用玄思妙想消解的。天生的性情,与因大时代而不同的襟抱,乃是苏与辛,旷与豪之别的原因所在。