来源:国家古籍保护中心

时间:2016-12-06

作者:国家图书馆(国家古籍保护中心) 石任之

编辑:赵洪雅

“要他诗句好,须是酒杯深”——辛弃疾因何能够写出《稼轩词》这般深沉悲慨、横绝六合的好词?恐怕与他的身世际遇、性格作风不无关系。是怎样的经历造就了辛词的壮阔?这一期“芸台书话”为您详细解答~

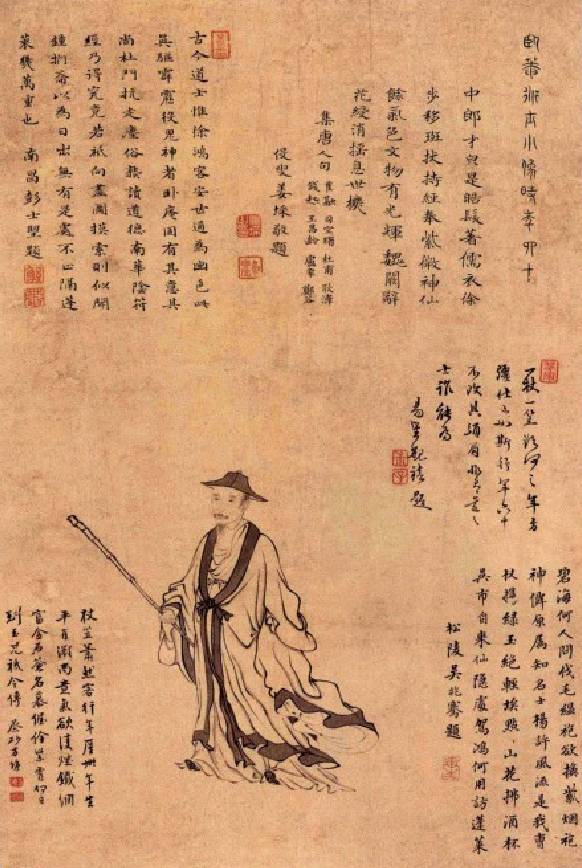

吴兆骞题朱之赤四十岁小像

明末清初之时,元刻《稼轩长短句》曾藏在侨居苏州的朱之赤家中。朱氏本是明朝宗室,国亡后做了南京朝天宫的道士,学问渊雅,且通天文术数,是八大山人一流的奇人。他多藏法书名画及名人手写书籍,所藏宋椠元抄满架皆是。汲古阁主人毛晋的儿子毛扆,和另一位藏书家叶奕曾经去拜访他,见其榻上书籍乱作一堆,大都是废历和潦草医书,而一丛残帙之中尚有修补整理过的一册书,两人抽出来一看,竟是明代著名藏书家、书画家钱允治影宋精抄本的《西昆酬唱集》。

这位钱允治也是位妙人,少贫而好学,受父亲钱谷(叔宝)影响,爱书成癖,年过八旬仍手抄古书不辍,多藏人间罕见之本。钱谦益《题钱叔宝手书<吴都文粹>》记述钱允治个性极突出,同郡人都怕他疏远他,而钱谦益则常去探望坐谈一日,钱允治还会拿出不多的钱买糕饼给自己吃。其晚年曾对钱谦益说:“我老了,又没有儿子,所藏之书不知道会落到谁手中。你明天早点来,我把自己所藏珍秘之本都送给你,我若有需要,再向你借书。”钱谦益大喜,第二天凌晨便到访,然而两个人坐对良久,钱允治也不再提及赠书之事。钱谦益不好再提,自谓不忍,可后来没多久钱允治故去,藏书一夕尽散,钱谦益转即恨恨写道,“抄本及旧椠本论秤担负而去,一本不值数钱也。”

后来叶奕设法购到这本《西昆酬唱集》,冯班、毛扆闻讯赶来,到了之后立刻索书来看,几个人把书陈列于书案之上,磕了无数个头,吟诵了一整天,最后索酒痛饮而罢。这些同样有名的藏书家,“叩头无数”才敢打开的书,只是朱氏榻上乱书堆中的一册而已。如此放旷随性,显然是旧王孙习气:别人以为至宝求之不得的,在自己不过随手措置。许多天才也有类似的令常人气结的倾向:或是肆意挥霍天资信手而为,或是将精力灌注于一些别人以为不那么重要的事物上,却偏比别人呕心沥血孜孜以求做得好。比如辛弃疾的填词。

宋人填词是一种日常娱乐,朱熹、魏了翁之类的理学家也有词集传世。同为帅才,岳飞、张浚也作小词,不过存世寥寥。像辛弃疾这样的能臣志士,竟以六百余首的数量成为两宋词人词作之冠的,确为罕有。

辛弃疾存诗一百三十余首,远少于词,他在《水调歌头》“文字觑天巧”一首的序中说:“提干李君索余赋野秀、绿绕二诗。余诗寻医久矣,姑合二榜之意,赋水调歌头以遗之。”友人李泳向他索诗,因为自己的诗“寻医久矣”,治不好索性弃疗,改以词报之。其实辛弃疾的诗并不算劣诗,但与词相比的确逊色太多,大概是天分所钟,长短句比齐言为主的诗更能抒发他或宛转低徊或慷慨激越的感情。

能入《宋史》,与辛弃疾的小词并没有什么关系,正史中不过在传末捎带提了句“弃疾雅善长短句,悲壮激烈,有《稼轩集》行世”,仍以他的军事政治活动为主。宋孝宗乾道元年(1165年),辛弃疾所上的《美芹十论》,被列入《四库提要》子部兵家类存目(之所以未被《四库全书》收录,还是因为有伪作的嫌疑,而这一点已被辛氏家谱等资料辩明),分析宋金对峙形势,提出南宋的应对之策。如《守淮》篇强调守江必须守淮,要集中优势兵力驻于山阳、濠州、襄阳三地,扼其要冲,彼此呼应,进可取中原,退可保江南。而《朱子语类》里也记述了他提出的利用金人调发难的弱点,分兵趋关陕,以分散金人兵力,趁其稍弱处一举恢复山东的建议。且他又在乾道八年(1172年)预言:“仇虏六十年必亡,虏亡而中国之忧方大”,62年后果然如其所料。

辛弃疾不仅有大局的眼光,也能处理实务。如淳熙七年(1180年)兴建飞虎军营房,需要大量石料,便许僧民凿石赎罪,解决建材问题。因工程所耗巨大,孝宗一度下旨停建。而他接到金牌后受而藏之,下令一月内建成营房。时值秋雨,瓦坯无法晾晒,尚有二十万空缺,又令潭州居民每户交瓦两片,两日之内便全部凑齐。这些手段很有点陶侃竹头木屑的味道,仅几件小事便可见辛弃疾是经世之才,而非词章之士。但他偏偏把极大的热情和精力用在写词这种不那么严肃的文体上,又取得如此高的成就。天才总是将路走尽,让凡人除步趋外无路可走。而稼轩词之所以有如此高度,也正是因为辛弃疾有那么高的才智与心性,并在词中贯注了他一生志意。没有这样的志向心力,是无法学而得至的。

比如这首脍炙人口的《菩萨蛮•书江西造口壁》:

《菩萨蛮•书江西造口壁》

郁孤台下清江水。中间多少行人泪。西北望长安。可怜无数山。

青山遮不住。毕竟江流去。江晚正愁余。山深闻鹧鸪。

郁孤台

郁孤台下

这首词作于淳熙三年(1176年),辛弃疾任江西提点刑狱的时候。罗大经《鹤林玉露》说此词是南渡初,金人追隆祐太后(宋哲宗孟皇后)御舟,到江西造口不及而还。而邓广铭先生以为首句暗用唐虔州刺史李勉登台北望,心恋魏阙的典故,以西北长安喻宋之故都汴京,认为罗大经解释末句“恢复之事行不得也”为大谬,因为“稼轩一生奋发有为,其恢复素志、胜利信心,由壮及老,不曾稍改,何得在南归未久即生‘恢复之事行不得’之念哉!”

传闻典故未必是假,辛词也未必没有一时的低落。古人今人评论诗词作品,对诗词中情感情绪的判断,除了考据史实,更多来自“知人论世”的传统解诗方法的推断。所以梁启超评价这首词说:“《菩萨蛮》如此大声镗鞳,未曾有也。”是在了解金兵追赶隆祐太后的史事与辛弃疾的恢复志向的基础上去看小词,以长安不见江水东去为故国之思陆沉之恨。这种惯性推理有时会带来思考的怠惰,却也常常最易接近作者的真实志意,因为一个人的观念心境不免前后变化,但精神高度与心性则往往一以贯之。就像唐圭璋先生评论的:“不假雕绘,自抒悲愤。小词而苍莽悲壮如此,诚不多见。盖以真情郁勃,而又有气魄足以畅发其情。”所谓真情郁勃,气魄足以畅发其情,依然是从作者生平来看。如果不是有辛弃疾的身世际遇,这首词固然是佳作,却不足以支撑起如此厚重的对情感志意的解读。这也是一部分诗词作品为什么非其人不能道其语的原因:换一个人来写,即使谋篇布局遣词造句惟妙惟肖,可缺少了知人论世这一环,就算有诗词传统层层累积的意象典故的多义,但即使读者得出字面以外更多的丰富的可能性,却难以将这些可能性提升到某种高度。辛弃疾其人其事,本就是稼轩词的重要组成部分。

清代词论家陈廷焯则说:“用意用笔,洗脱温韦殆尽,然大旨正见吻合。”温庭筠是第一位专力填词的词人,存世七十余首之多。温词的代表作,便是《花间集》收录的十四首《菩萨蛮》。而韦庄《菩萨蛮》一组五首,最能体现他“似直而纡,似达而郁,最为词中胜境”的特点。

温庭筠《菩萨蛮》

小山重叠金明灭。鬓云欲度香腮雪。懒起画蛾眉。弄妆梳洗迟。

照花前后镜。花面交相映。新贴绣罗襦。双双金鹧鸪。

韦庄《菩萨蛮》

红楼别夜堪惆怅。香灯半卷流苏帐。残月出门时,美人和泪辞。

琵琶金翠羽。弦上黄莺语。劝我早归家。绿窗人似花。

从用字和意象来看,辛词确实与温韦的浓艳疏淡有区别,但陈廷焯为什么说“大旨正见吻合”?乃是因为从张惠言以意内言外解词之后,温词写美女的寂寥被解读出“感士不遇”,而韦词的自述身世飘零早就有怀旧伤时离群轸虑的悲感,这些正是传统诗歌的永恒主题。菩萨蛮上下片各两仄韵两平韵,每二句换韵即需换一层意,特别适宜书写起伏变幻的情绪。辛弃疾这首《菩萨蛮》,写的是家国之慨,却不一语道尽,从眼前之景起兴,从江水转到行人泪水,引出类似“长安不见使人愁”的感慨。青山欲挽江水不回,唯有鹧鸪声声送晚,层层递转。陈廷焯评“血泪淋漓,古今让其独步。结二语号呼痛哭,音节之悲,至今犹隐隐在耳。”号呼痛哭是读者读出来的内心戏,从通体造语来看,这阕词大声镗鞳有之,反复吞吐有之,欲露不露也有之。面貌似乎不是词体正宗,精神气息却丝丝缕缕委曲暗通。这也是天才不给庸人活路的表现之一。

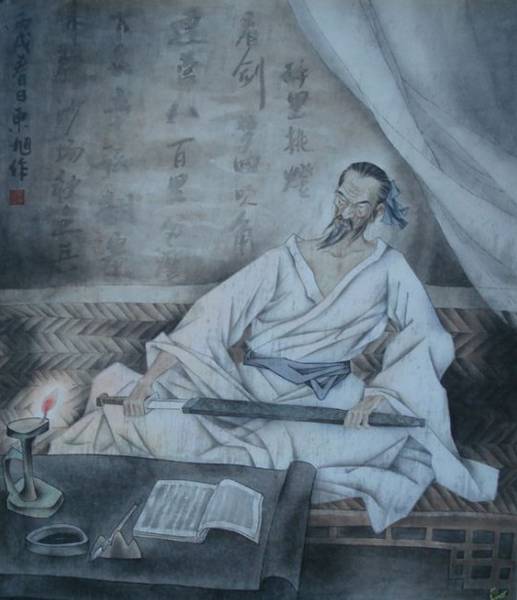

以气节自负、功业自许,不为作词而作词,这是稼轩词横绝六合的重要原因。正因如此,他的词无论词采如何,总能以阅历志节承担起读者想象的蔓延。淳熙六年(1179年)春,辛弃疾由湖北转运副使改调湖南转运副使,同僚王正之为他饯行,于是作了这首《摸鱼儿》:

《摸鱼儿》

淳熙己亥,自湖北漕移湖南,同官王正之置酒小山亭,为赋。

更能消几番风雨,匆匆春又归去。惜春长怕花开早,何况落红无数。春且住。见说道,天涯芳草无归路。怨春不语。算只有殷勤,画檐蛛网,尽日惹飞絮。

长门事,准拟佳期又误。蛾眉曾有人妒。千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉。君莫舞。君不见玉环飞燕皆尘土。闲愁最苦。休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处。

夏承焘曾以“肝肠似火,色笑如花”推誉这首词,此八字形神之间便含无数激荡。以伤春宫怨去写时局政争,曲尽其致,正是屈原《离骚》以来,香草美人比兴寄托的传统。辛弃疾的经历与使事,让读者能固着下词中的感情用意。上片写春事难留,落红、芳草、柳絮,都已是暮春之景,“春且住”一语截住,大势也如暮春一样飘摇无力。“怨春不语”,婉语之下有无限孤愤在内。下片则一片牢骚,自比娥眉见妒,以杨玉环、赵飞燕比喻小人终不免为灰土。陈皇后以《长门赋》重新获宠事本属虚构,只是辛弃疾写君恩难测随手借用而已。这与他在同一年所上《论盗贼札子》中说的“臣孤危一身久矣”,“生平刚拙自信,年来不为众人所容,顾恐言未脱口而祸不旋踵”,是同一感慨。而淳熙八年(1181年)所作的《满庭芳》“倾国无媒,入宫见妒,古来颦损娥眉”,也是如此。罗大经《鹤林玉露》说孝宗看到这首《摸鱼儿》“颇不悦,然终不加罪,可谓盛德也已”。但辛弃疾还是在淳熙八年因“交章弹劾”被免职。他对大势与身世的预感都很准确。

辛弃疾的被劾,与他的行事风格有极大关系。作为“归正”的北人,一向抱着恢复之志,性格又果毅刚直,说他“杀人如草芥”也不全是诬陷之词。他在淳熙四年(1177年)知江陵的时候,治盗甚严,有人偷牛,按律应配江州,但下属揣度辛弃疾的心意,打算把偷牛贼沉江。这件事被江陵令曹盅知道后劝阻,后来还写进了曹盅的墓志铭。从法理上来说,辛弃疾的做法当然是有悖道德的。但做非常之事有时必须非常的手段,就像他在江陵的继任姚宪,曾经对来客说:‘故帅得贼辄杀,不复穷究,奸盗屏迹。自仆至,获盗必付之有司。在法当诛者初未尝辄贷一人,而群盗已稍出矣。”“得贼辄杀,不复穷究”完全有悖法律的程序正义,但带来的效果是“奸盗屏迹”;姚宪抓一个判一个,却开始控制不了局面。不是说道德理念无用,对绝大部分人来说,必须遵守尊重社会普遍认可的价值观,一旦放纵便有社会崩坏的危险。但一时局势只有辛弃疾这样的雷霆手段才能奏效,又不能尽以常理来论。在理念与结果之间如何选择,本就是道德自身常面临的两难。辛弃疾选择事功,所以被劾被黜,因之而发的深沉悲慨又带来更多的好词,大概是造物的一点补偿。