来源:国家古籍保护中心

日期:2016-11-17

作者:国家古籍保护中心办公室 郑小悠

编辑:赵洪雅

前面几讲我们所选的诗作,都是赠友、悼亡的题材,写作对象都是身边的亲友情人。在拙作的最后一讲,笔者特意挑选了诗册中仅有的一首咏物兼咏史之作,和大家一起品读袁枚的史论风格。

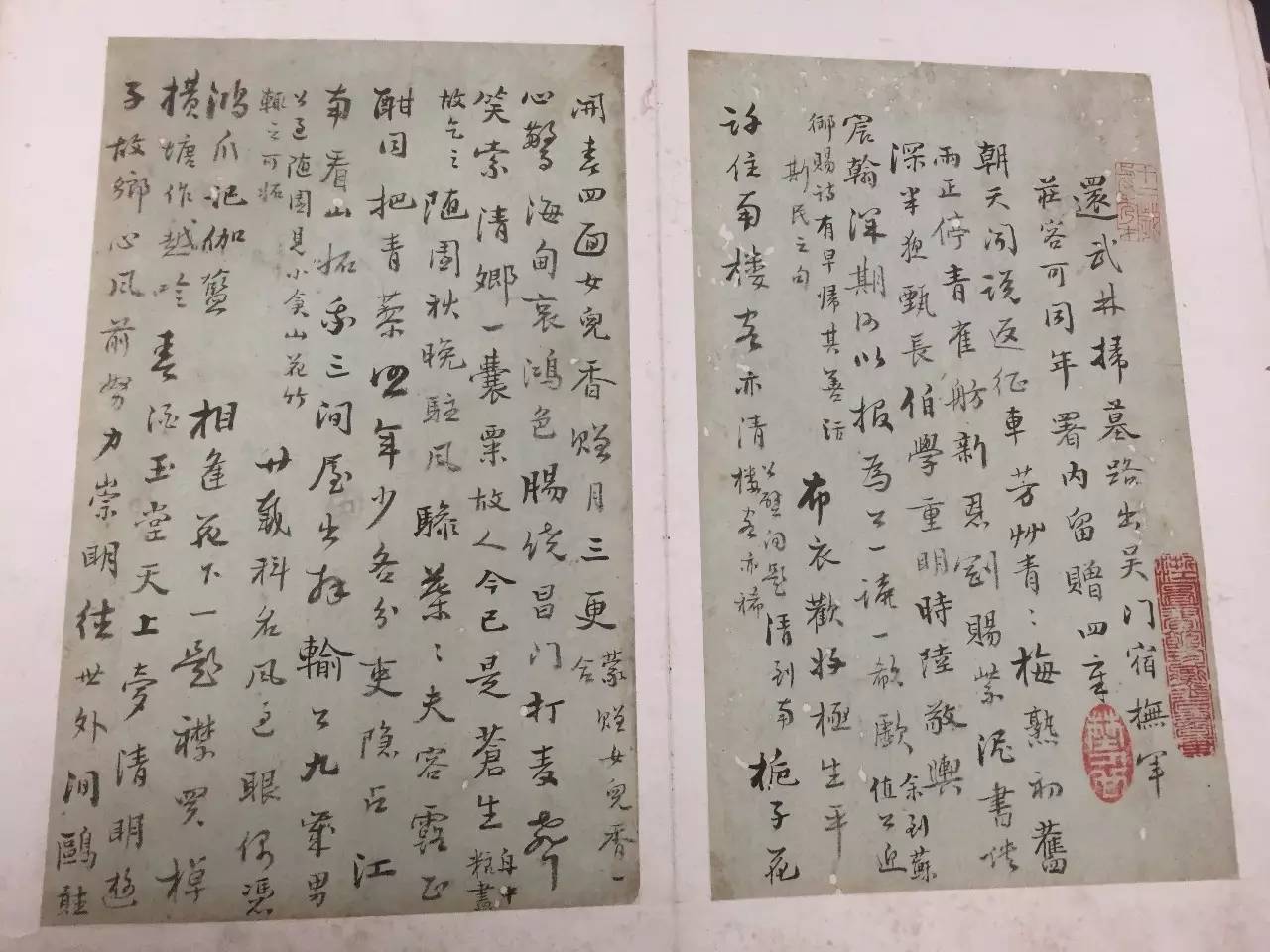

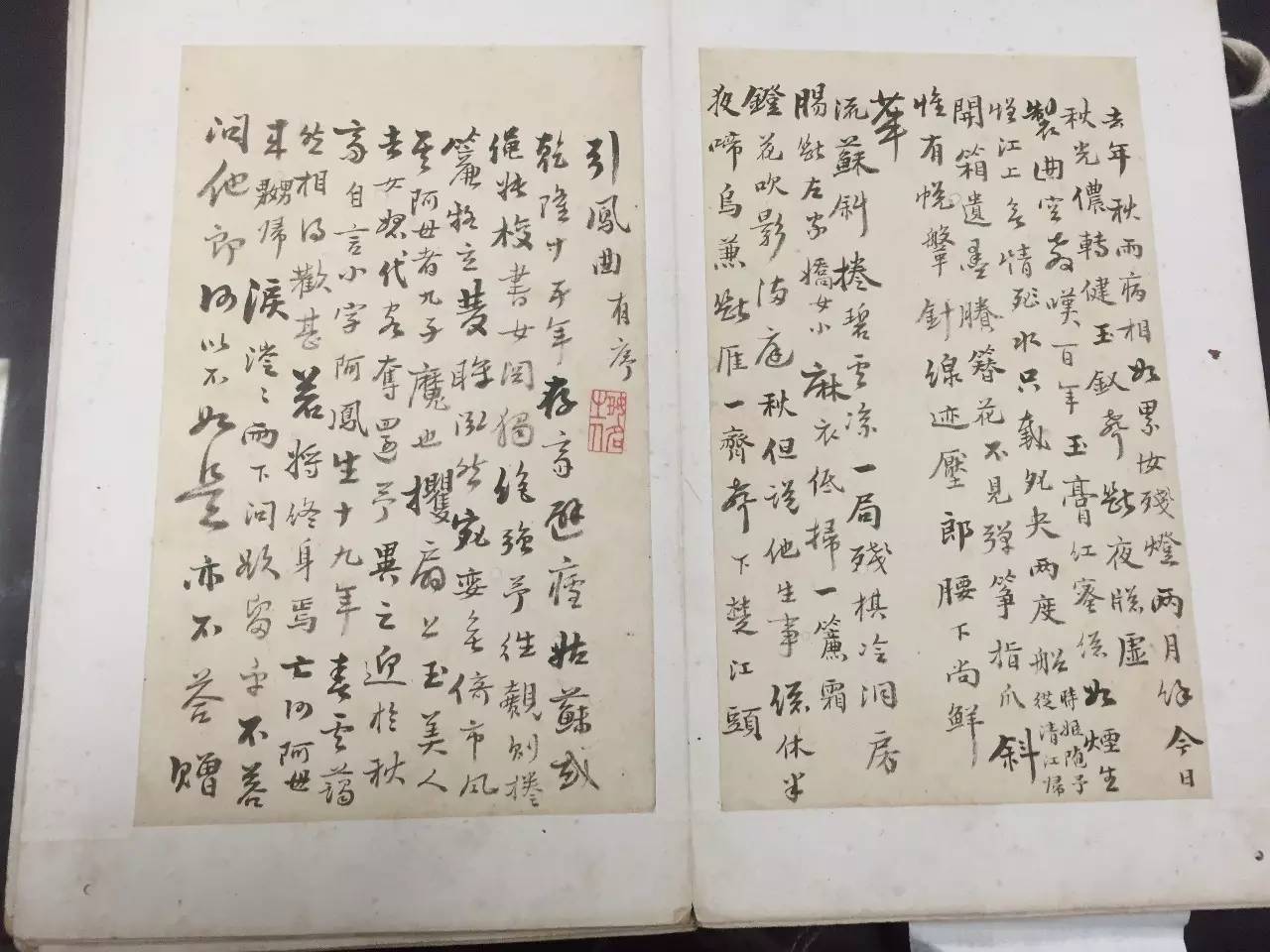

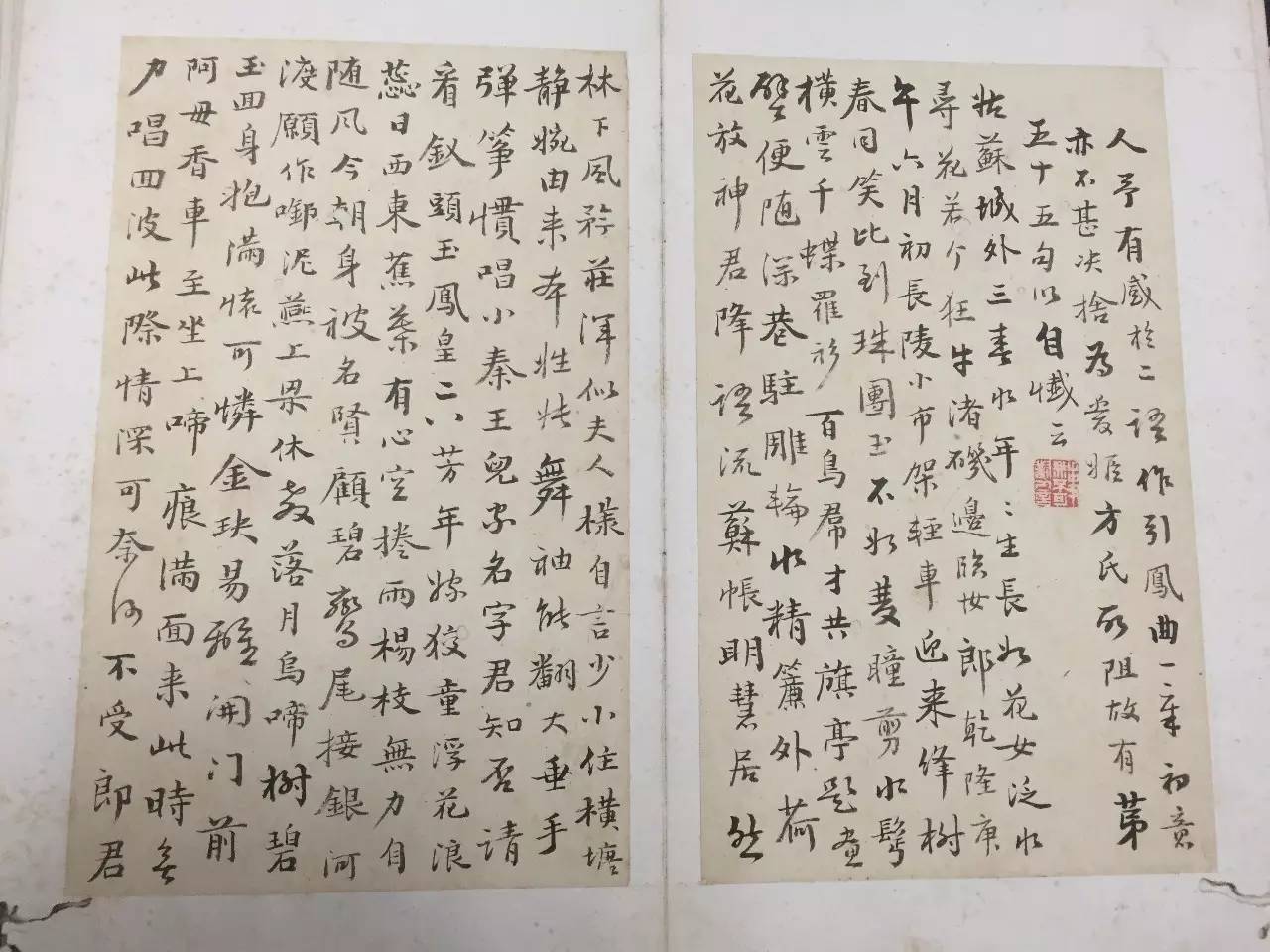

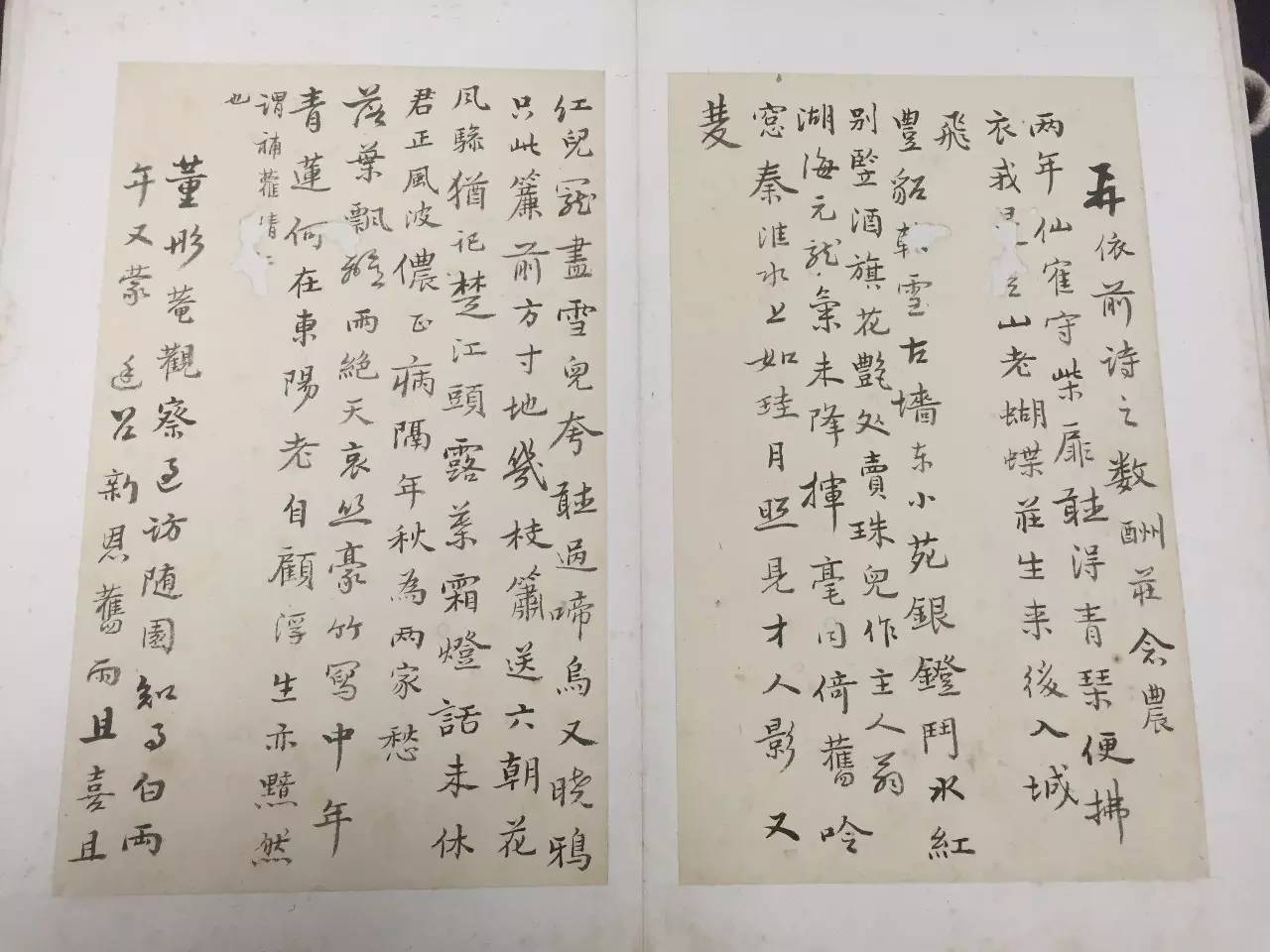

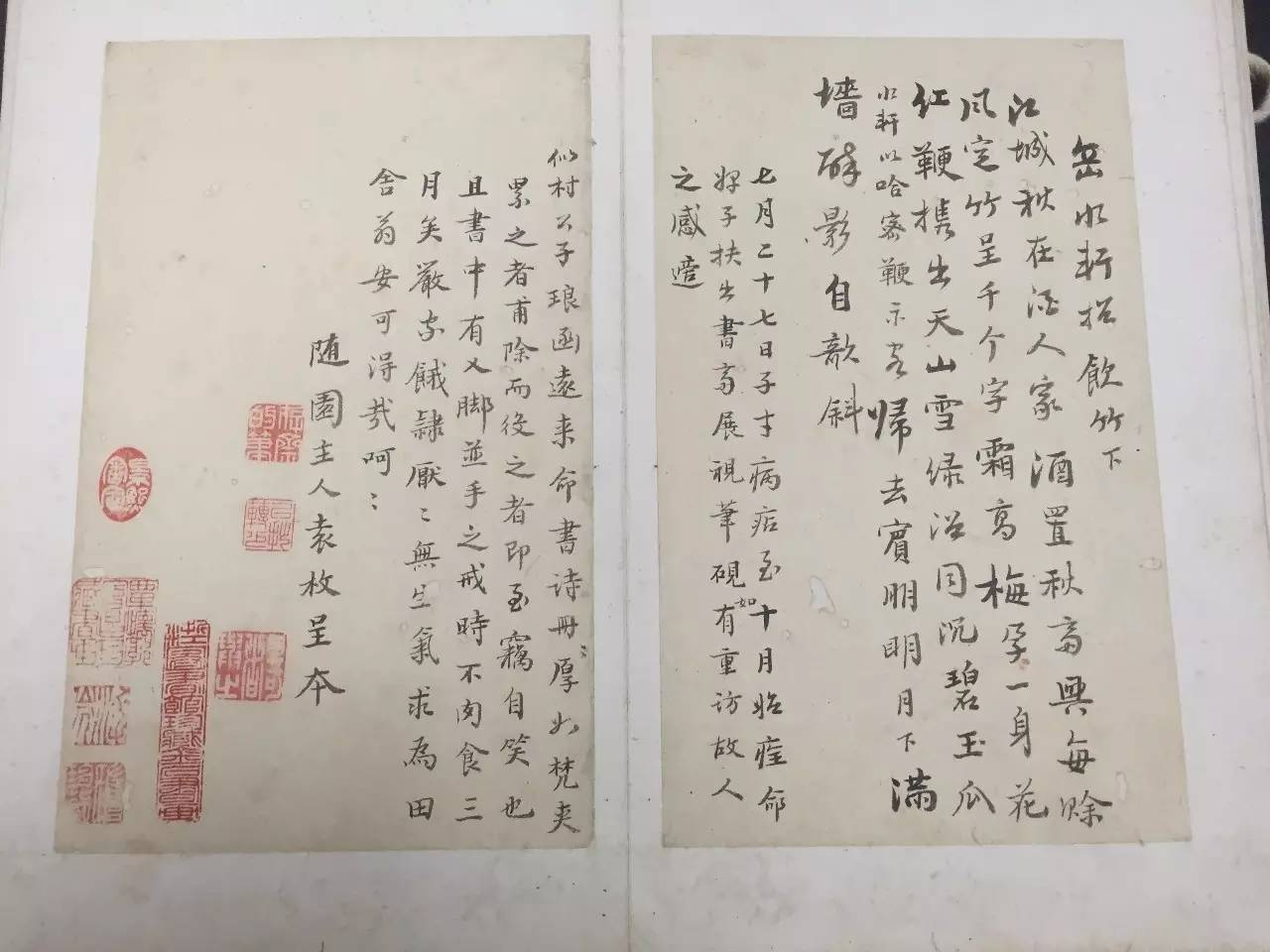

该诗是手稿的第十四题,名为《宋徽宗玉玺歌》,有序曰:

《宋徽宗玉玺歌》序

府经历郑坤得古玺二:一曰:“大观珍瑑”,刻最深,玉粹白微滞,疑为火蚀者,依今尺纵横一寸五分。一曰:“秘府珍藏”,刻稍浅,白微减而沁如碎瘢,纵横一寸七分。俱三尺螭龙钮,甲爪玲珑,蟠踞得势。按《宋史》大观二年,帝御大庆殿,受八宝,群臣称庆。先是,有以玉印六寸龟钮献者,文曰“羊天福延万亿永无疆帝”。又得良工,命作六宝,以合秦制天子六玺之数,与“受命”、“镇国”,通曰八宝。然则二玺之为徽宗无疑也。价索千金,予许以三百,卒不可得,怅然何极!敝家中所有书画遍摩印之,为作歌。

诗曰:

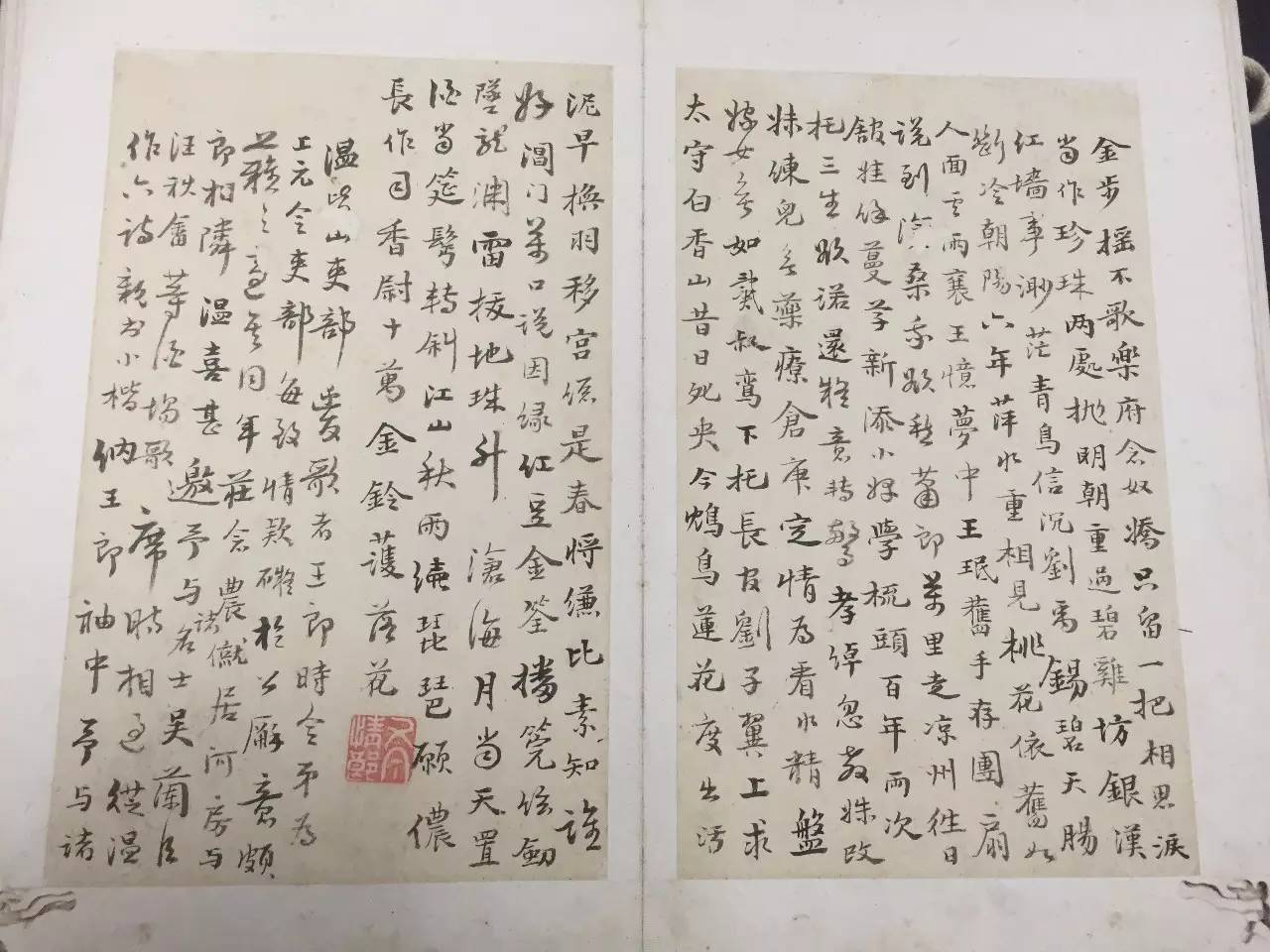

《宋徽宗玉玺歌》

郑君古之符玺郎,玢玩珍瑑家独藏。

朱文深入半寸许,螭龙蟠钮牙须张。

通天犀划太华雪,碧桃红洒麻姑霜。

千金难仿金刀凿,一见如逢古帝王。

忆昔道君全盛日,金装玉轴纷捃摭。

铜篆亲成《博古图》,法书聚作《大观帖》。

黄杨春满绛霄宫,花鸟余闲召玉工。

珠牌亲递刘妃手,画谱新翻艮岳风。

澄心堂纸萧梁绢,都在双螭品定中。

一朝兵扫汴城灰,帝去冰天玺不随。

红罗裹罢三重录,秋月寒生八宝辉。

可怜玉石无情物,不念官家手泽垂。

于今流落眼前过,千金难买愁无奈。

汉井烟消铜狄青,隋宫曲断琼花大。

且将书画集纷纷,广印朱砂压暮云。

莫嫌亡国亡家物,刘岳张韩总后尘。

橘色字《小仓山房诗集》定稿中有删改

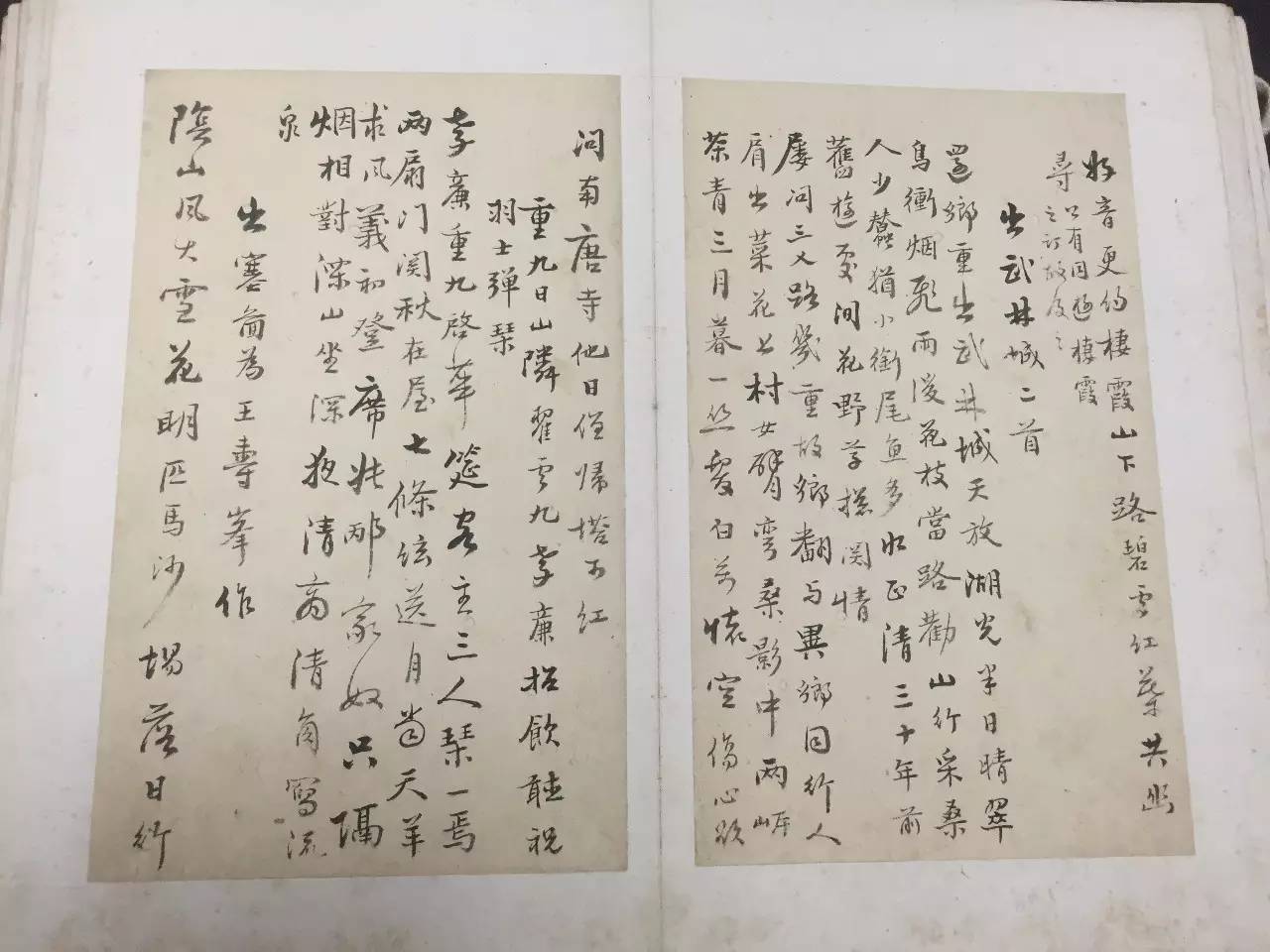

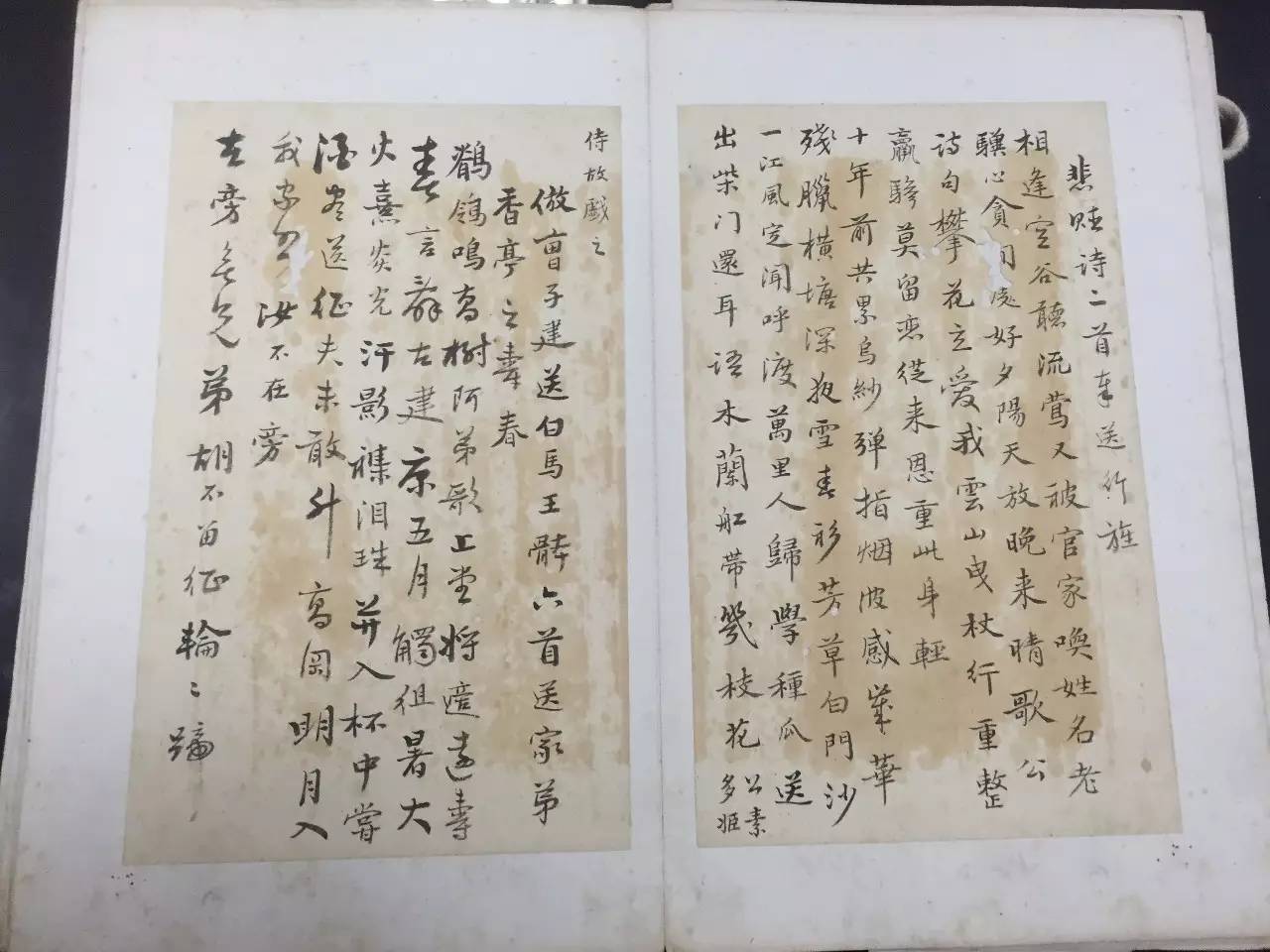

这首诗与诗册中大多数诗歌不同,并非袁枚写作诗册时的近作,而是他早年的作品。该诗收入《诗集》卷二,即成诗于乾隆四年到六年之间,这正是袁枚在北京翰林院担任庶吉士的时间段。

对袁枚小有了解的人都知道,他退隐随园后,与一般文人的不事生产大不相同,而是广营货殖,家资甚裕,所以尚好也颇丰富,自称:“好味、好色、好葺屋、好游、好友、好花竹泉石、好珪璋彝尊、名人字画,又好书。”其中的珪璋彝尊,即是古董器物。事实上,从这首诗的写作时间我们也可以看出,袁枚早在经济条件还很一般的入仕之初,就开始了古董收藏的活动。他看到府经历(府经历为知府属官,掌一府之内文移出入)郑坤家藏有两方古玺,一名“大观珍瑑”、一名“秘府珍藏”,根据《宋史》的记载,认定是宋徽宗“八宝”中的两方玉玺。所谓“八宝”,是天子八种印玺的总称。《唐律疏议》中称:“皇帝有传国神宝、有受命宝、皇帝三宝、天子三宝,是名八宝”。是以袁枚爱不释手,急欲购得,怎奈囊中羞涩,拿不出千金之价,只能忍痛割爱,以两玺为引子,作诗发思古之幽情。

在后人的概念中,袁枚是诗人、文人,向来不以学问名世,亦不以史论著称。事实上,作为一个“好珪璋彝尊、名人字画,又好书”的乾嘉士大夫,袁枚对于经史金石考据之学,也并非毫不关注。他的著作中有《随园随笔》二十八卷,即其读经史、正讹误的学问之作,且特留心于古今制度之辨,颇有经世致用之意。如《随园随笔》中有《政条类》,其中“两议”条曰:

今六部奏事,公卿意见不同者,许其两议。按《吕刑》曰:其刑上备有并两刑。孔《疏》有并两刑者,谓人犯两事,刑有上下。虽罪从重断,有两刑者,亦并上之,使王知其事。王或时以下刑为重,改下为上,故并亦上之。此即今奏事两议之滥觞。

袁枚从古代刑罚著作《吕刑》中“两刑并上”的说法,找到了清代奏议制度中“两议”的发源,颇有见地,能发前人所未发。

此外,袁枚因为诗尚性灵,标举真情,反对沈德潜“诗教”之说,所以他的咏史讽喻之作也常常被人忽视。事实上,袁枚的咏史诗不但数量不少,且很有特点,特重借古人往事,抒自己怀抱,有纵横之气、隽永之味,而不斤斤于考史述史本身。

袁枚最著名的一首咏史诗名叫《马嵬》,被收入蒙学著作《千家诗》中广为流传。诗曰:

《马嵬》

莫唱当年长恨歌,人间亦自有银河。

石壕村里夫妻别,泪比长生殿上多。

自古以来文人骚客登临马嵬坡,或叹惋香消玉殒,或扼腕奸佞误国,或惆怅连理枝断。而袁枚这样一个以轻佻好色著称的才子,到了这样的环境下,竟然以最朴实的语言、平白的用典,写出“石壕村里夫妻别,泪比长生殿上多”这样饱含仁人之心,同情劳苦大众,甚至带有贵民而轻君意味的句子,是真正的儒者之诗。钱仲联先生《袁枚传》评价“世但知枚以性灵为诗,不知枚以肝胆为文;但知枚有乐天之易,不知枚有史迁之愤。”可谓至矣。

昆曲长生殿剧照

乾嘉尚考据,许多迂阔夫子对袁枚咏史诗重抒怀而轻考证不大买账。袁枚对此不以为然,他在《随园诗话》中笑话考据家不能论诗,譬如曾经有人批评他的这句“石壕村里夫妻别,泪比长生殿上多”,说杨贵妃并不死于长生殿。袁枚闻言大笑,反唇相讥:那么白居易《长恨歌》中有“峨眉山下少人行”,难道唐明皇奔蜀,就到过峨眉山吗?并总结说:“读史诗无新义便成廿一史弹词。虽着议论,无隽永之味,又似史赞一派,俱非诗也。”

书归正传,诗册中收入的这首《宋徽宗玉玺歌》,前几句以咏物为主,描摹玉玺的来源与形态。至“忆昔道君全盛日”一句,则转为咏史。先叙徽宗精书善画,风雅绝伦的帝王生涯。遥想这两方玉玺,不知钤过多少石渠珍秘、琳琅佳品,所谓“澄心堂纸萧梁绢,都在双螭品定中”是也。至笔下升平画尽之时,陡然一转,改写靖康惨变。正是“一朝兵扫汴城灰,帝去冰天玺不随。”行文间大有《长恨歌》“缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足。渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲”的影子。

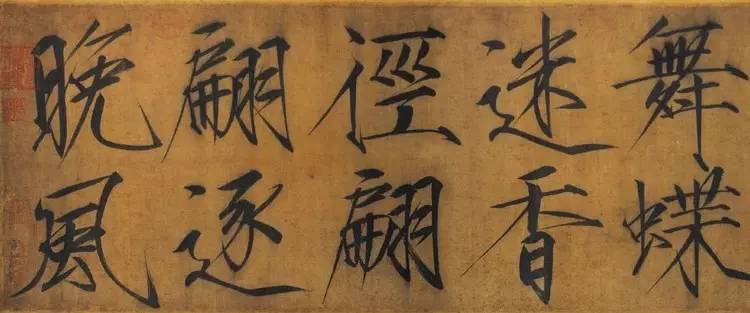

宋徽宗墨迹

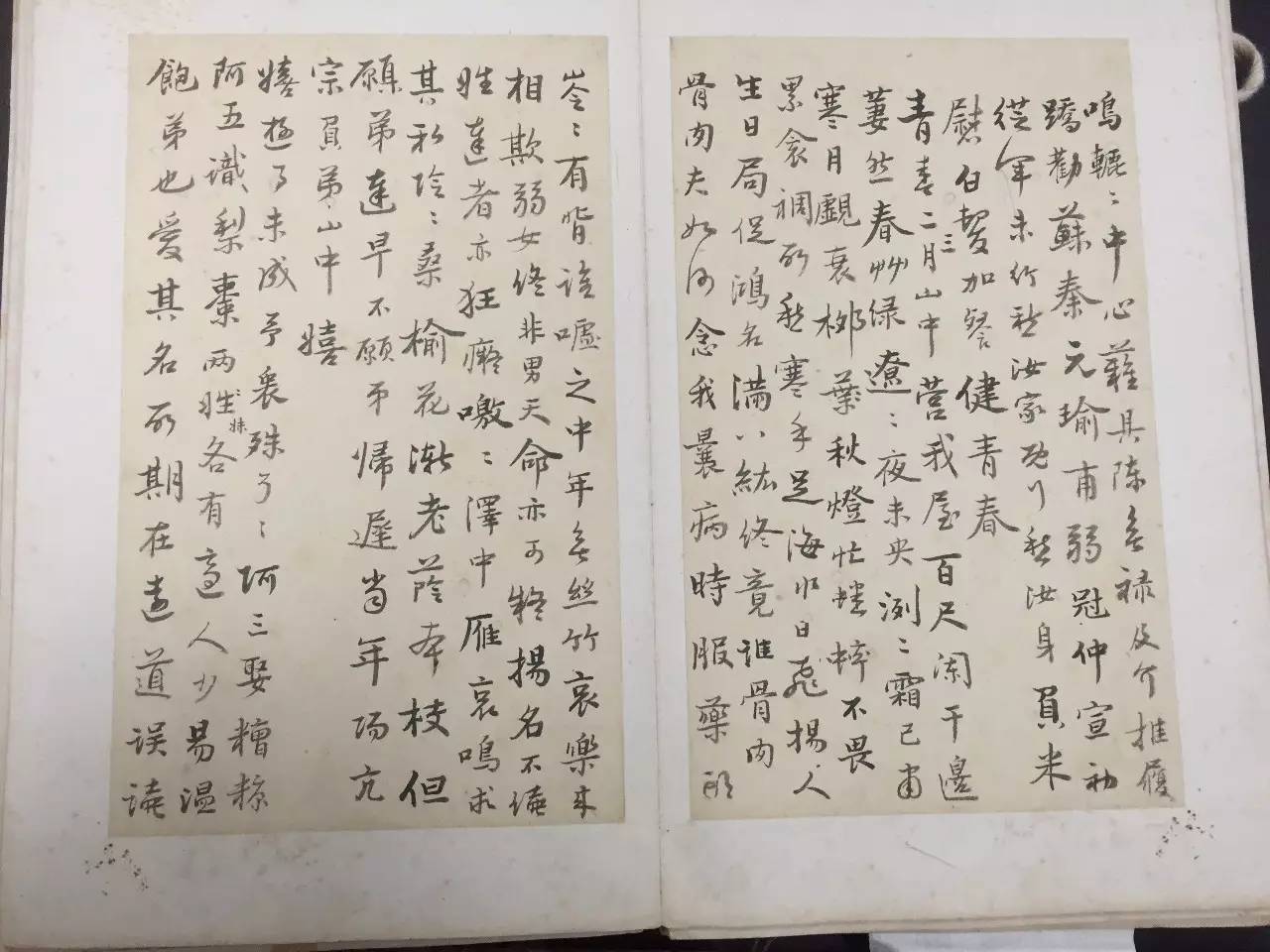

不过,既写靖康间事,不可回避的要提到宋金之战。而金的统治民族女真族又与清帝系出同源,这就出现了一个政治立场问题,特别是在文字狱最为酷烈的乾隆年间,对与金王朝相关的历史事件进行描写,要冒很大的政治风险。

当然,这一问题在这首诗写成的乾隆初年(四年到六年间)并不明显。乾隆皇帝即位伊始,极力塑造自己的仁君形象,一度遏制住了其父雍正帝晚年因言罪人的风气,政治较为开明。因此,即便正在皇帝眼皮底下担任翰林院庶吉士,袁枚也敢在诗中写出“莫嫌亡国亡家物,刘岳张韩总后尘”这样的句子。直赞“中兴四将”——刘錡、岳飞、张俊、韩世忠四位抗金英雄能保家卫国、恢复半壁,政治立场十分鲜明。

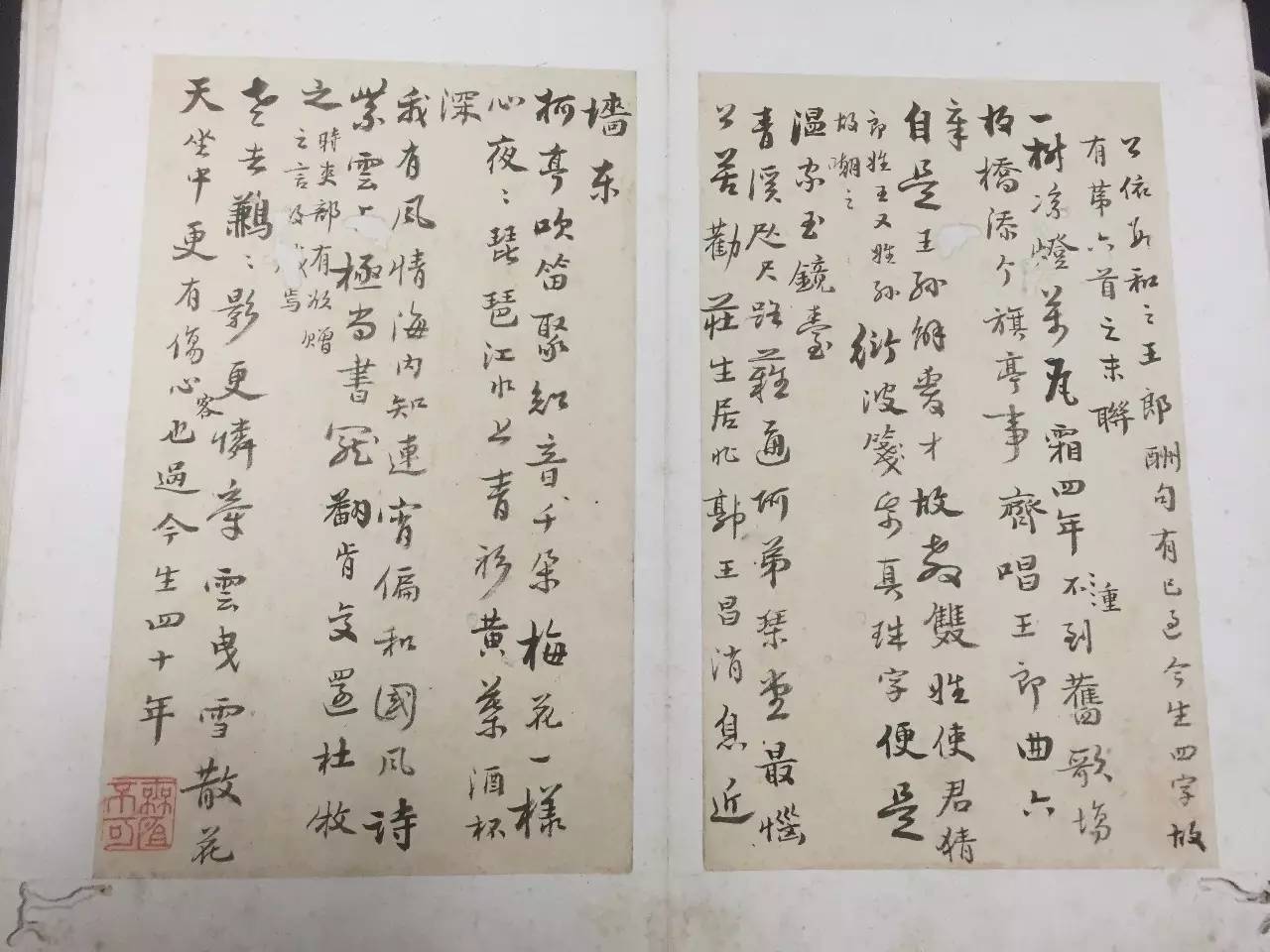

中兴四将图

到乾隆十三年后,朝廷政风陡转,尤其是文字控制方面,较雍正末年也变本加厉,文字狱大案频频爆发。在手稿成书的乾隆二十三年,已经达到非常酷烈的程度。且乾隆年间文字狱案的爆发,多半是熟人间互相举发造成的,袁枚在此时敢将此诗原文抄录给庆兰这个满人贵公子,可见对他的信任程度。

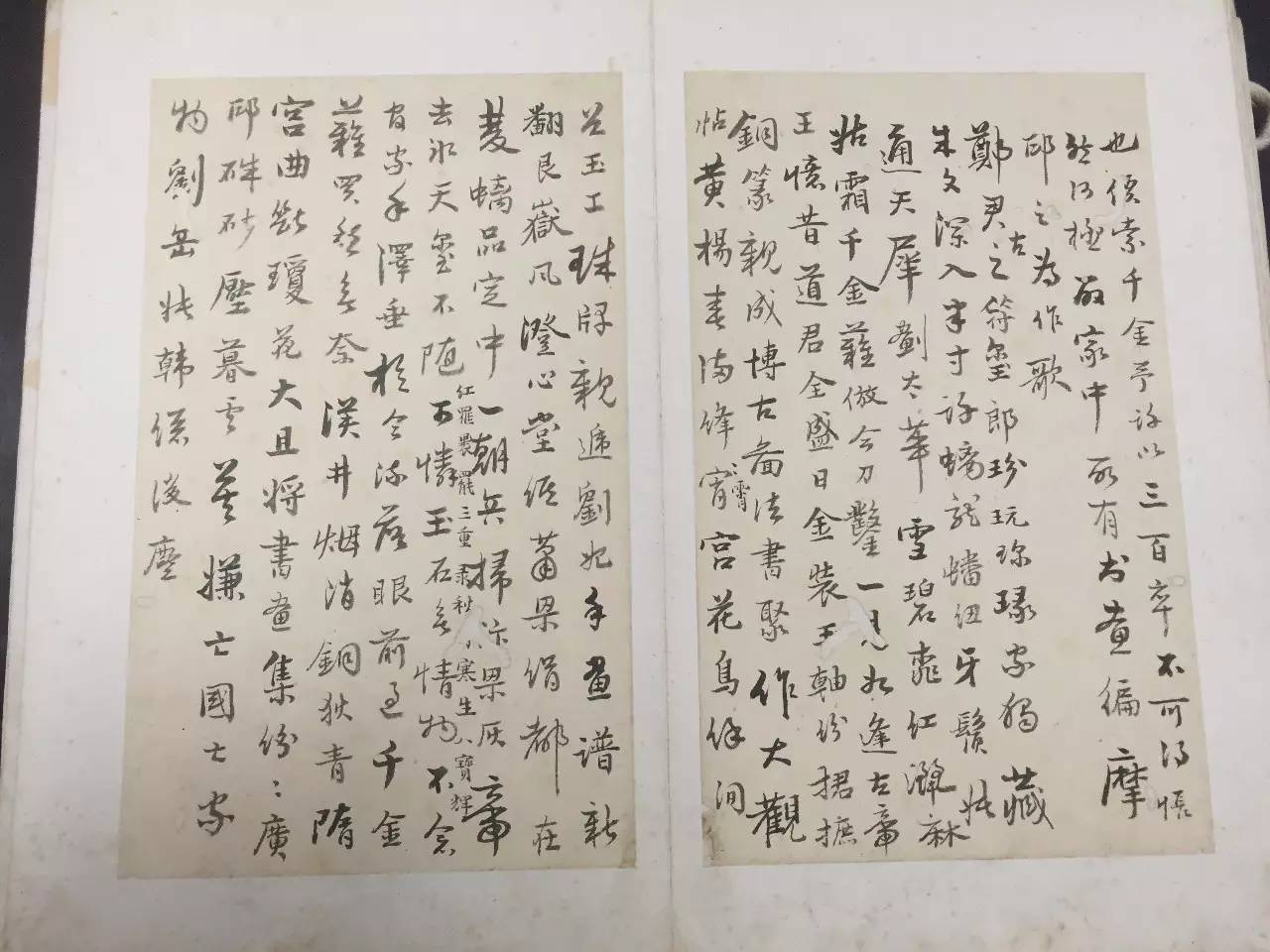

不过,在晚年将此诗收入诗集时,袁枚只能对其进行重大改动。首先是对序文进行了大量删减,改为:

《宋徽宗玉玺歌》改后序

郑殿扬得古玺二:一曰:“大观珍瑑”,刻最深,玉粹白微滞,疑蚀于火,依今尺博一寸五分。一曰:“秘府珍藏”,刻稍浅,沁如碎瘢,博一寸七分。俱螭龙钮。按《宋史》大观二年,帝御大庆殿受八宝云云。然则二玺之为徽宗无疑也。不能得,不能忘,付之一歌。

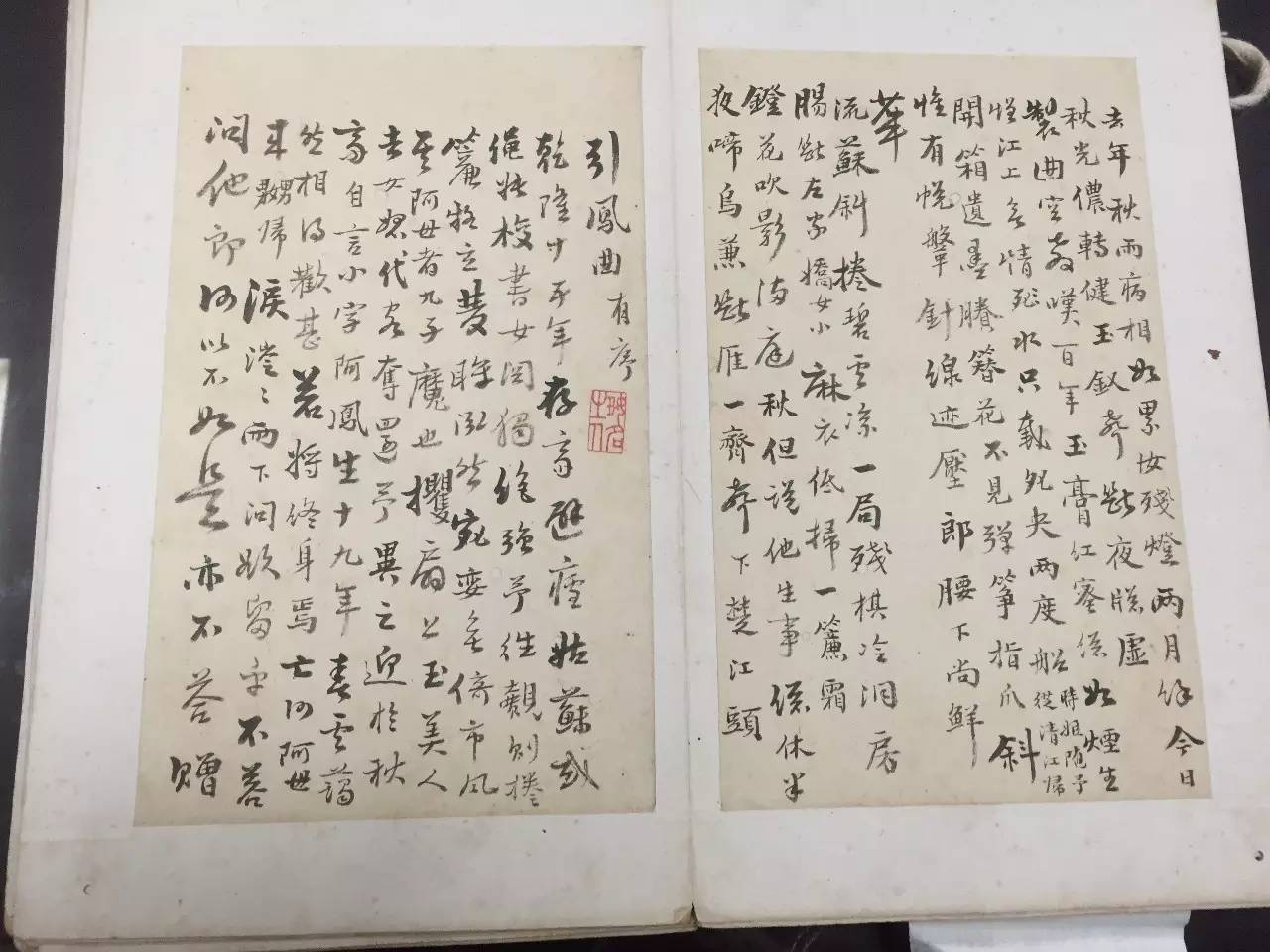

此外,诗作的最后三句:“汉井烟消铜狄青,隋宫曲断琼花大。且将书画集纷纷,广印朱砂压暮云。莫嫌亡国亡家物,刘岳张韩总后尘。”被全部删去,改为“仙箓烟消宝篆存,灯檠土朽冬青大。几度摩挲忆倍怜,宣和遗事想当年。胜逢白发深宫女,同说红羊小劫天。”

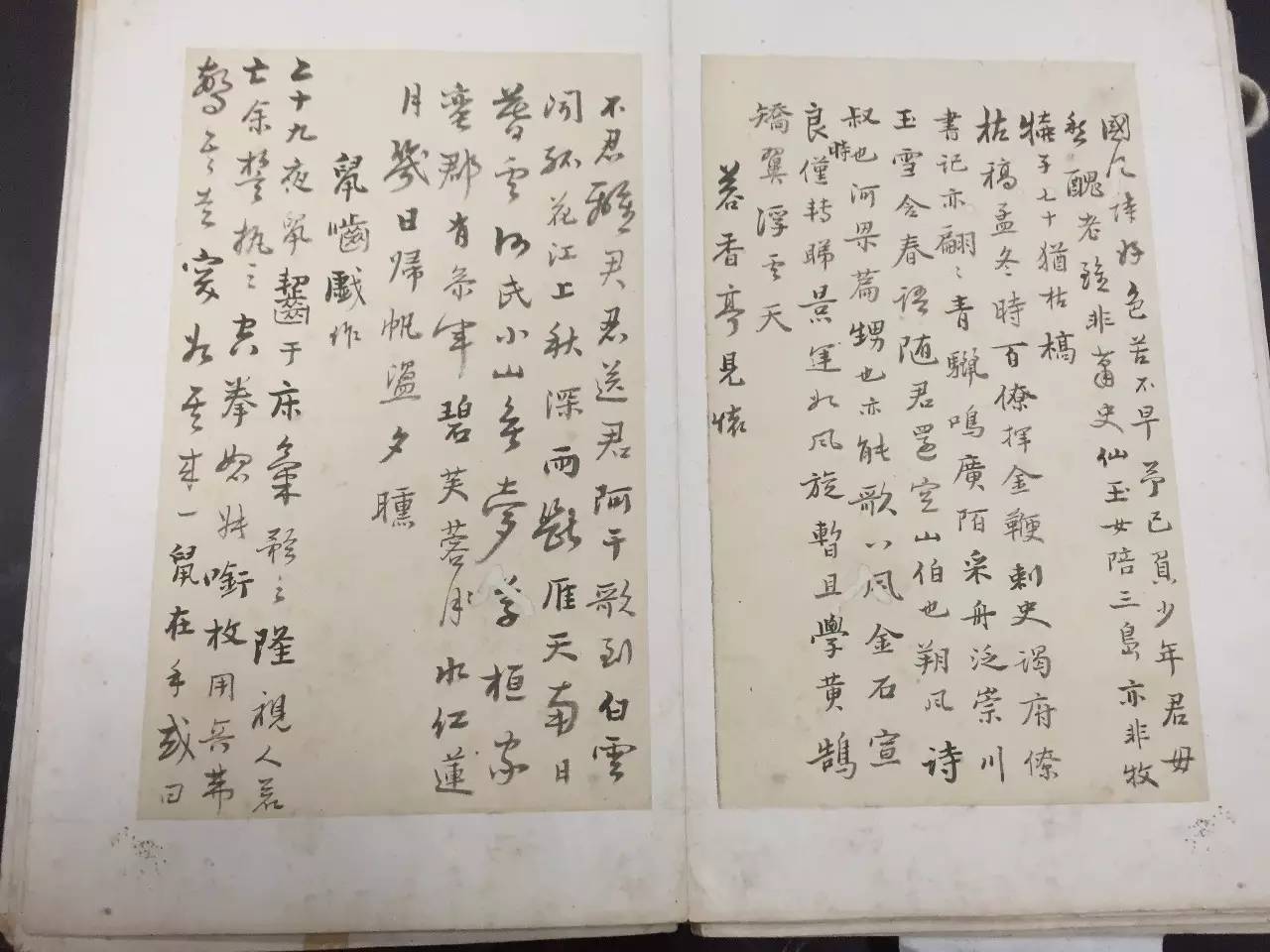

宋徽宗像

修改后的诗文只是白描出诗人抚摸徽宗古玺,感怀宣和旧事的场景,仿佛面对靖康大劫难的亲历者——宋室的白发宫女,谈论那令人唏嘘的离乱日子。至于亡国亡家后的恢复之志,譬如“刘岳张韩总后尘”这样的句子,则不敢见诸笔端。

袁枚传世诗作四千多首,文章、书信等附梓文字更是不计其数,其中很多都涉及当时的政治人物与历史上的敏感题材,以他行事之张扬、冒犯权贵、同侪之频繁,能够不被揭举而以文字获罪,固然有尹继善等一众满汉高官的庇护之功,也有他个人在这一问题上异常小心的缘故。从这首《宋徽宗玉玺歌》的改动上,即可管窥一二。

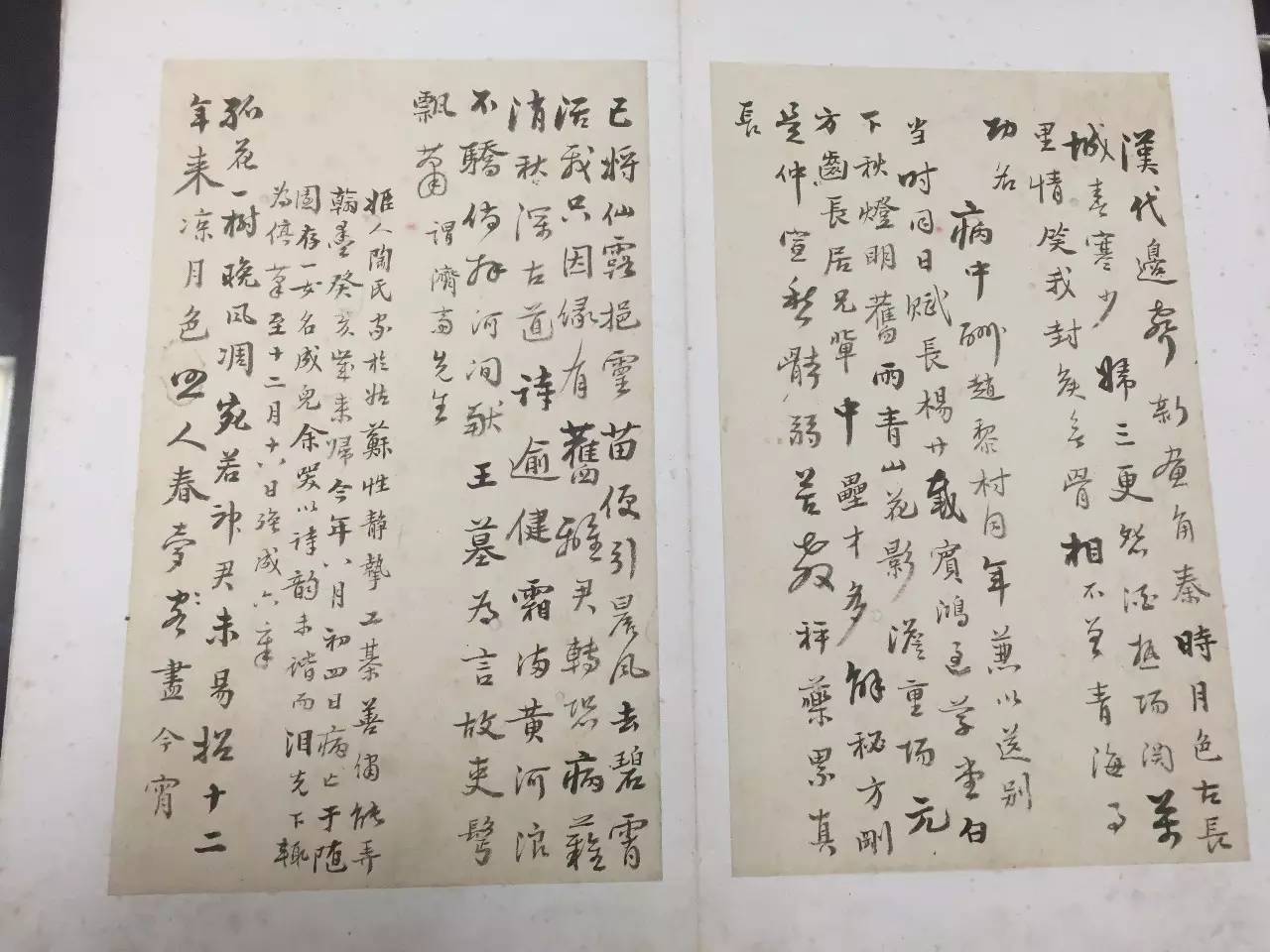

结语

篇幅所限,笔者对这部袁枚手稿的介绍今天也将告一段落。尚有七题未及剖辨,书影罗陈与后,有心的读者可自赏玩之。

这部手稿的受赠对象庆兰虽是旗下贵公子,但性耽吟咏,不事生产,中年之后生计十分窘迫,又无子嗣。是以庆兰去世后,手稿大约也零落街市,不知为何人所得。到清朝末年,手稿收藏于河南武涉举人郭会昌(字景熙)家中,故跋文后钤有“景熙审定”“覃怀郭会昌珍藏书画”印记。后入藏浙江图书馆,2008年入选第一批国家珍贵古籍名录。