来源:国家古籍保护中心

日期:2016-11-09

作者:国家古籍保护中心办公室 郑小悠

编辑:赵洪雅

袁枚在《随园诗稿》的选材上毫无顾忌,甚至录有一组描写友人同性恋情的七绝诗。这组诗背后有着怎样的故事?清朝的才子名士与伶人之间又是怎样交往的呢?这期“芸台书话”为您详细解答~

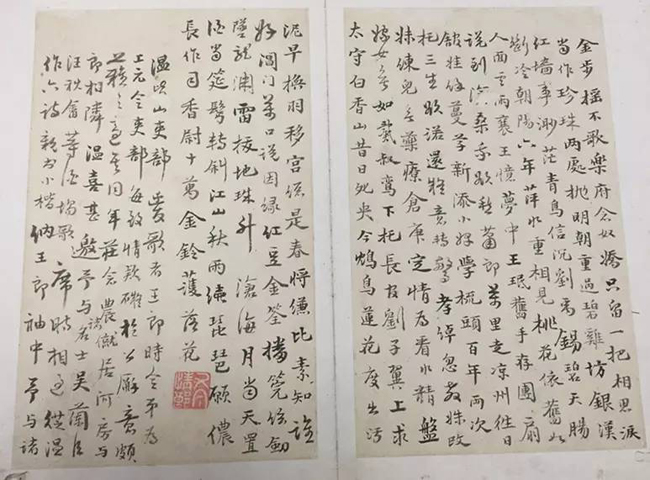

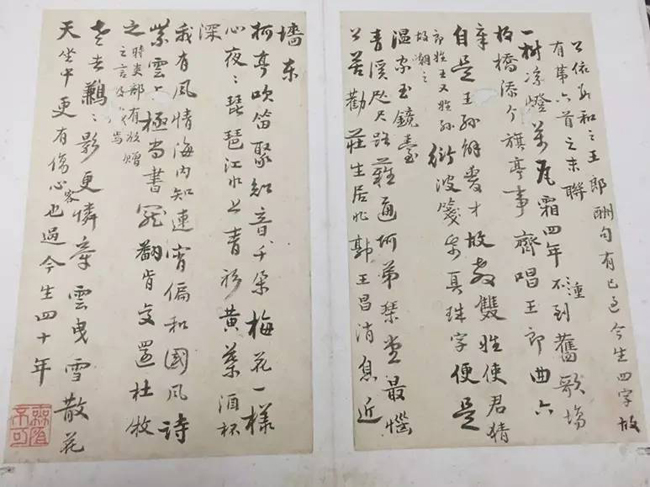

大约是与《随园诗稿》的受赠者庆似村性情过于相投,袁枚对于这部手稿的选诗着实恣肆得很,特别是在题材上毫无顾忌。如手稿中的第八题,就是一组描写友人同性恋情的七绝。该诗无题,有小序云:

温皆山吏部爱歌者王郎。时令弟为上元令,吏部每致情款,碍于公廨,意颇难之。适其同年庄念农就居河房,与郎相邻。温喜甚,邀余与诸名士吴兰臣、汪秋畬等酒场歌席,时相过从。温作六诗,亲书小楷,纳王郎袖中,予与诸公依每和之。王郎酬句有:“已过今生”四字,故有第六首之末联。

诗有六首,各曰:

一树凉灯万瓦霜,四年重到旧歌场。

板桥添个旗亭事,齐唱王郎曲六章。

自是王孙解爱才,故教双姓使君猜。

郎姓王,又姓孙,故嘲之。

衍波笺纸珍珠字,便是温家玉镜台。

青溪咫尺路难通,阿弟琴堂最恼公。

苦劝庄生居北郭,王昌消息近墙东。

柯亭吹笛聚知音,千朵梅花一样心。

夜夜琵琶江水上,青衫黄叶酒杯深。

我有风情海内知,连宵偏和国风诗。

紫云占极当书宠,翻肯交还杜牧之。

时吏部有欲赠之言,及戏焉。

老去鹣鹣影更怜,牵云曳雪散花天。

坐中更有伤心客,也过今生四十年。

(后钤“无所不可”印记)

橘色字《小仓山房诗集》定稿中有删改

主人公温皆山名温葆经,皆山是他的字。温葆经是顺天府大兴人,他的父亲温尔逊、岳父黄叔琳,都做到二、三品的高官。温葆经于乾隆二年中进士,随后在吏部任职,所以袁枚称他为“温皆山吏部”。虽然出身于官宦世家,自己又少年得志,然而温葆经却不是官场中人,倒和袁子才一路,是个离经叛道的风流才子。袁枚的这组七绝作于乾隆二十年,至少在此时,温葆经已经辞去官职,居住在弟弟上元知县温葆初的任所、六朝金粉之地南京(即小序中提到的“上元令”,上元县是南京城的附郭县),并与南京城有名的歌郎王某过从甚密。

关于伶人在明清社会的地位和交游形式,读过《红楼梦》的人大约都有初步的了解。《红楼梦》中宝玉因与忠顺王府的伶人蒋玉涵多有交往,惹得忠顺王府长史到贾府索人,贾政又惊又怒,将宝玉痛打一顿。从这样一个事件中,我们可以了解到三层意思:首先,伶人的社会地位很低,士大夫或是仕宦子弟结交伶人,是主流社会不认同的行为,是浮浪之举。第二,结交伶人虽然不是“正举”,却是“时尚”,风雅公子如宝玉、宗亲贵胄如忠顺王,无不以和伶人交往为乐。第三,明清时期的伶人除了从事演艺外,带有相当浓重的男色意味,这在当时是人尽皆知之事,并由此衍生出大量的文学想象,供茶余饭后之资。所以书中宝玉结交蒋玉涵,“勾引”他逃出王府,就不单单是“粉丝”与明星之间的娱乐,而是与忠顺王争风吃醋横刀夺爱的无法无天之举,才令贾政惊恐至此,将问题上纲上线到宝玉日后要弑君杀父的政治高度。

87版《红楼梦》宝玉与蒋玉涵互赠汗巾(图片来自网络)

放开文学作品不说,在清代历史上,也多有大名士结交伶人、喜好男色的“佳话”。乾隆年间的状元、大才子毕沅未及第时,与京师名伶李桂官交好,甚至接受李桂官的经济资助。毕沅中状元后,桂官亦名声大噪,人称“状元夫人”。按例,殿试传胪之后,新科进士要大会饮筵,称为琼林宴。乾隆二十五年毕沅高中后,琼林宴上,特延李桂官献艺,座上元老——时任大学士的史贻直得知此事,不但不加怪罪,反而笑曰:“我揩老眼,要一见状元夫人。”

毕沅画像(图片来自网络)

不过,年轻才子风流成性,可以一笑了之,取得了一定社会地位的中年士大夫再混迹于歌伶队中,就显得不那么体面,如果同僚有意排挤,也可以此相诋,后果可能非常严重。同光大佬潘祖荫,年轻时也是多情公子,与昆曲名伶朱莲芬交情最厚,及官至侍郎,便不再有实质性的往来。只是朱莲芬每逢年节到潘府门前拜贺,潘祖荫必置二十两银票于袖中,至门外亲授之。二人“一见而别,至老不衰”。潘祖荫的这一做法,被当时人视为情、理两洽,既风雅又克制的典范,是以“都下传为韵事”。

潘祖荫画像

昆曲名伶、“同光十三绝”之朱莲芬

可见清人风气,对于此类事既有相当宽容的一面,又有忌讳掩饰的一面,总之与当事者的年龄、身份、观念皆有关系,不可一概而论。

电影《霸王别姬》剧照中的清末名伶程蝶衣

回到袁枚诗作的具体情境中来看,钟意王郎的温葆经受到弟弟温葆初的坚决阻挠。葆初是上元知县,维持所辖区域的风化是他分内之事,而亲兄长大张旗鼓与歌郎交往,让这位县太爷颇为作难。袁枚在小序中所谓“时令弟为上元令,吏部每致情款,碍于公廨,意颇难之。”诗中又有“青溪咫尺路难通,阿弟琴堂最恼公。苦劝庄生居北郭,王昌消息近墙东。”都表现出温氏兄弟在此事上的强烈分歧。诗为文字所限,描摹未尽,袁枚另有《王郎曲序为温皆山吏部作》一文,更写出葆经受弟所阻后日思夜想的幽情。其文曰:

《王郎曲序为温皆山吏部作》

惟时琴堂小谢,北郭蒙庄。假相风之竿,测爱河之水。阳为薄怒,瑶光作髻之谣;诈入飞章,沙叱劫姬之说。于是奚恤阿阿以谢,张步负负而悲。宋公闭门,泣而目肿;巫臣闻信,窃而思逃。情之所钟,仆有感矣。

文中“琴堂小谢”即指担任一县之令的严肃长官温葆初,对于兄长和王郎的来往,他是愤怒并严加禁止的。而葆经碍于弟弟的阻挠,不但“阿阿以谢”“负负而悲”,甚至“泣而目肿”“窃而思逃”,其情之所钟,令袁枚以及身边的朋友们也感动不已。于是乎,一干风流才子,瞒着温知县,想出个法子,帮助葆经与王郎私会。

牵线的第一主力是庄念农。他大名庄经畬,也是乾隆二年的进士,与温葆经同榜同年。为了促成同年的好事,庄经畬到南京后,故意住在与王郎相邻的河房,方便温葆经以探望同年为名与王郎相会。袁枚及名士吴兰臣、汪秋畬等一众朋友也相互帮衬凑趣,一并到庄宅饮宴。宴会上温葆经作《王郎曲》六首,与宴诸文士依次相和。袁枚这一组诗作,正是他对温、王会的酬答唱和之作。

袁枚其人,不但对朋友的男色之爱毫无成见,本人对此也颇有尚好。《随园轶事》中便称他“先生好男色,如桂官、华官、曹玉田辈,不一而足。而有名金凤者,其最爱也,先生出门必与凤俱。”不仅如此,他甚至打起老师尹继善家童仆的主意。尹继善有侍者李郎,年轻貌俊。尹氏总督两江十余年,与袁枚每有唱和,就派李郎将诗稿送到随园。后袁枚与李郎有私情,为尹继善所知,有将李郎相让之意,袁枚大笑而已。

因此,对于温、王之事,袁枚亦甚有热情,不但极力促成,且唱和以记之。其中第一首“板桥添个旗亭事,齐唱《王郎曲》六章”,用“旗亭画壁”典故,表现伶人歌舞,传唱温葆经《王郎曲》及与会诸名士唱酬之作的场景。第二首用“衍波笺”“玉镜台”二典,写温葆经相思之苦,与“亲书小楷,纳王郎袖中”的举动。第三首叙葆经为弟所阻事,第四首描摹宴会场景。第五首“我有风情海内知,连宵偏和《国风》诗。紫云占极当书宠,翻肯交还杜牧之。”一绝,便写自己殷勤响应,连夜和诗之举。

所谓“国风诗”,取《史记•屈原列传》中“国风好色而不淫”之意。紫云则为清初大词人陈维崧所爱之伶人徐紫云。后陈维崧为紫云娶妻,作《贺新郎•云郎合卺为赋此词》一阙,描写自己失恋后的感情,是文学史上极有名的一首词:“六年孤馆相偎傍。最难忘,红蕤枕畔,泪花轻飏。了尔一生花烛事,宛转妇随夫唱。只我罗衾寒似铁,拥桃笙难得纱窗亮。休为我,再惆怅。”

陈维崧画像

此后紫云这一称呼则便成了名伶的代名词。在袁枚看来,今日之王郎真可与当年的徐紫云相提并论,而如此佳话,怎能无杜牧之一样的当世大才来书写描绘使之传颂千秋。所以我袁枚当仁不让,与诸公共襄盛举,不但当场和诗,宴后又为此事补做长篇序文,即后来收入《小苍山房文集》的《王郎曲序为温皆山吏部作》。

张伯驹藏陈其年《紫云出浴图》

第六首“老去鹣鹣影更怜,牵云曳雪散花天。坐中更有伤心客,也过今生四十年。”则以王郎“已过今生”四字为引子,想起了袁枚自己的伤心事。鹣鹣即比翼鸟,古人以之喻夫妇。牵云曳雪则用李贺《洛姝真珠》中“玉喉窱窱排空光,牵云曳雪留陆郎”典故,表现宴席将散,伶人们牵衣挽留宾客的场景。袁枚大约与贾宝玉性情相近,是个“喜聚不喜散”之人,故而欢愉过后,寂寥心生。我们在第七章中提到过,这一年夏天袁枚生了大病,他的姬妾陶氏病故,他为此伤心数月,每每“韵未谐而泪先下,辄为停笔。”见王郎“已过今生”之叹,及宴罢离别场景,不禁触景生情,顾影自怜称“伤心客”。

这组诗作收入诗集时,以《王郎歌并序》为题,从六首减为四首,其中第四首和第六首被删去,小序亦改为“温皆山吏部爱歌者王郎,嫌贤弟宰上元关防拘阂。其同年庄念农僦河房近郎,戏曰:“从我而朝少君”。温喜甚,邀余与吴兰臣、汪秋畬等称娖前行。且饮,申旦后止。温书诗册如蚕眠,纳王郎袖,诸公酬之。”含糊四六之别。大约第四首所写江景较为平淡,与题目不甚贴近。而第六首由温、王之情引到自己身上,晚年再看,恐怕已无当时心境,遂将这两首删去不传。