来源:国家古籍保护中心

日期:2016-10-18

作者:国家古籍保护中心办公室 郑小悠

编辑:赵洪雅

在这期“芸台书话”中,请跟随笔者继续欣赏袁枚《随园诗稿》中的精彩诗篇。这次的赋诗对象,依然是一位楚楚动人的女性——袁枚的姬妾陶氏。除了能诗善作的陶氏外,袁氏家族可谓才女辈出,她们又留予后人怎样的故事呢?

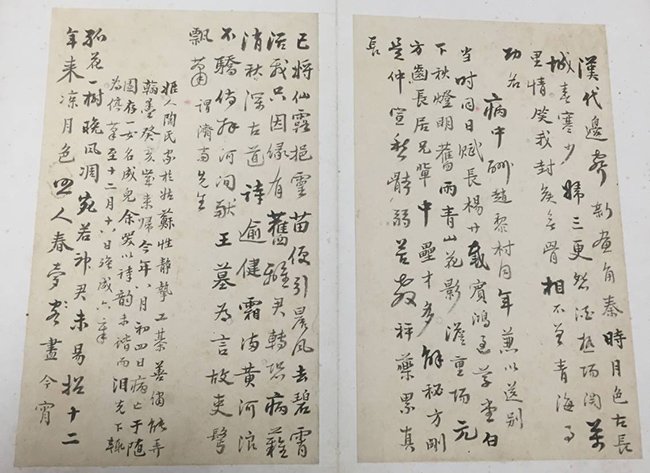

手稿第六题,是袁枚写给姬妾陶姬的悼亡诗,诗作无题,有小序云:

姬人陶氏,家于姑苏,性静挚,工棋善绣,能弄翰墨。癸亥岁来归,今年八月初四病亡于随园。存一女,名成儿。余哭以诗,韵未谐而泪先下,辄为停笔,至十二月十八日强成六章。

序后有七绝六首,诗曰:

孤花一树晚风凋,宛若神君未易招。

十二年来凉月色,照人春梦尽今宵。

去年秋雨病相加,累汝残灯两月馀。

今日秋光侬转健,玉钗声断夜窗空。

制曲空教《叹百年》,玉膏红蜜总如烟。

生憎江上无情水,只载鸳鸯两度船。时姬随余从清江归。

开箱遗墨剩簪花,不见弹筝指爪斜。

惟有帨鞶针线迹,压郎腰下尚鲜华。

流苏斜卷碧云凉,一局残棋冷洞房。

肠断左家娇小女,麻衣低扫一帘霜。

灯花吹影满庭秋,但说他生事总休。

半夜啼乌兼断雁,一齐声下楚江头。

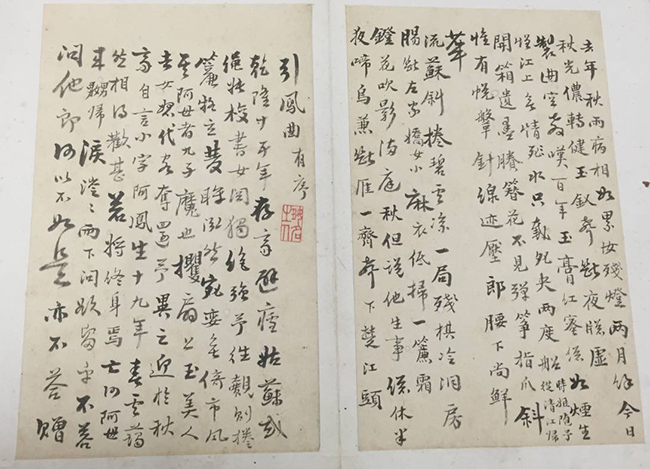

陶姬,姓名不详,是袁枚之妾。袁枚发妻王氏,小袁枚一岁,二人成婚于乾隆四年袁枚选翰林之后,婚后的王氏一直未育,故对袁枚纳妾非常宽容。袁枚诗文集中有所记载的姬妾有五六人,这首悼亡诗中提到的陶姬是他所纳的第一妾。

袁枚元配夫人王氏像(图片来自网络)

关于陶姬的籍贯,袁枚自己有两种说法。手稿所录悼亡诗的小序中说她“家于姑苏”,即苏州人。《随园诗话》亦称“余屡娶姬人,无能诗者,惟苏州陶姬有二首”。但他将这首悼亡诗收入诗集时,却将小序进行了改动,变为:“姬,亳州人,工棋善绣。”即安徽西北部的亳州人。袁枚对苏州女子特别偏爱,上篇在到底难消才子气——袁枚和他的随园诗稿(六)中讲到,《引凤曲》开篇即有“姑苏城外三春水,年年生长如花女”一句,赞美苏州人杰地灵,盛产美女。另外袁枚籍贯可考的姬妾如方聪娘、陆姬、金姬等人,也都是苏州人。因此,陶姬是苏州人士的可能性也比较大。

当然,苏州人不一定生活在苏州本地。在清代,苏州美女、才女天下闻名,南北各地达官贵人有纳妾的愿望,多到苏州选美,苏籍女子遍布天下。陶姬嫁给袁枚的时间是乾隆八年,袁枚正在沭阳知县任上。其时苏北蝗灾泛滥,袁枚忙着带领全县父老捕蝗,并没有机会和经济条件到苏州买妾。而亳州与沭阳同属苏鲁豫皖交界的黄泛区,人员往来频繁。笔者揣测,陶氏可能是一位流落皖北亳州的苏州籍女子,遂有机会嫁给在苏北做官的袁枚。

这组诗作于乾隆二十年,是年八月,陶姬病故,年仅三十岁。陶姬是一位能读能写的女子,这是她区别于袁枚其他姬妾的一个重要特点。袁枚在《随园诗话》中记录了陶姬的两首七绝:

之一

新年无处不张灯,笙鼓元宵响沸腾。

惟有学吟人爱静,小楼坐看月高升。

之二

无心闲步到萧斋,忽有春风拂面来。

行过小桥池水活,梅花对我一枝开。

诗虽然写得浅显,却非常生动活泼,尤其“唯有学吟人爱静,小楼坐看月高升”一句,颇有些香菱学诗的场景感。除了能诗外,陶姬还工棋善绣,悼诗中“开箱遗墨剩簪花”“惟有帨鞶针线迹”“一局残棋冷洞房”等句子都显示出陶姬的秀外慧中的美好,与其红颜早逝的惨淡相对照,遂令袁枚“韵未谐而泪先下,辄为停笔”。

基于自己的人生经历,袁枚素来有“女子有才致为造物忌”的心理阴影。袁枚一家才女辈出,但命运大多极为坎坷。他的姑母虽然是平民之女,但“通文史,喜读书”,曾经为幼年的袁枚讲解佶屈聱牙的《尚书》,可见水平之非凡。然而姑母三十一岁丧夫,无子女,虽然依傍娘家、教养侄儿袁枚,但一直生活艰辛,未及见袁枚成名就故去了,算是一个博学娴雅的苦命女子。

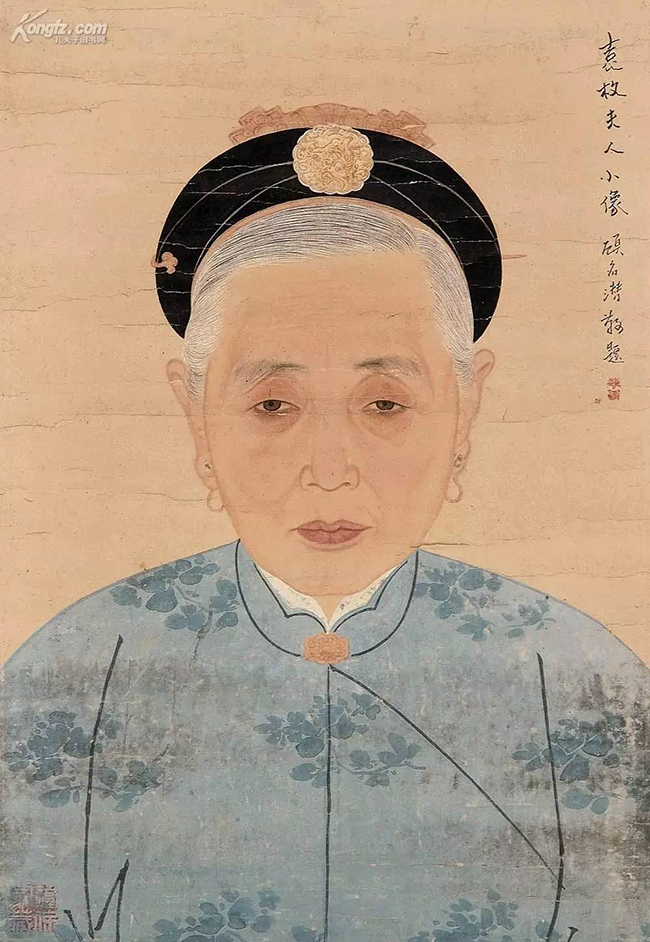

《袁家三妹合稿》(图片来自网络)

袁枚同辈姐妹中有三位大才女,即他的三妹袁机、四妹袁杼、堂妹袁棠,史称“袁氏三妹”。三人俱能诗,名重一时,而命运又都不尽如人意。其中袁杼早寡,依兄长袁枚过活。袁棠幼丧父母,出嫁后虽然伉俪和谐,但难产早亡。至于袁机,命运尤其悲惨。她的丈夫高某行如禽兽,令她在夫家备受凌辱,险些被卖去还赌债。和高氏离异后,袁机回到随园居住,四十而亡,只留下一个聋哑的女儿,交给兄长抚养。袁枚与袁机感情至深,对于袁机的遭遇和早逝悲痛万分,著有锥心泣血的名作《祭妹文》,并由此慨叹“斯真所谓女子无才便是福也!”袁氏诸兄妹在为袁机作悼亡诗时,亦将她这样不幸的命运归结为“读书误尽一生春”,“果然福命误聪明。”

三妹袁机之残碑

袁枚自己的女儿,也多有才无命。陶姬所生的长女成姑,“娇语听连璅,传经倚绛纱”,但出嫁不到半年,就和丈夫蒋公子双双病亡。三女良姑“年才五岁余,识字两千强”“授以唐人诗,脱口中宫商”,却五岁而殇。至于袁枚的妻妾中,唯有第一妾陶氏能诗,却最短命。

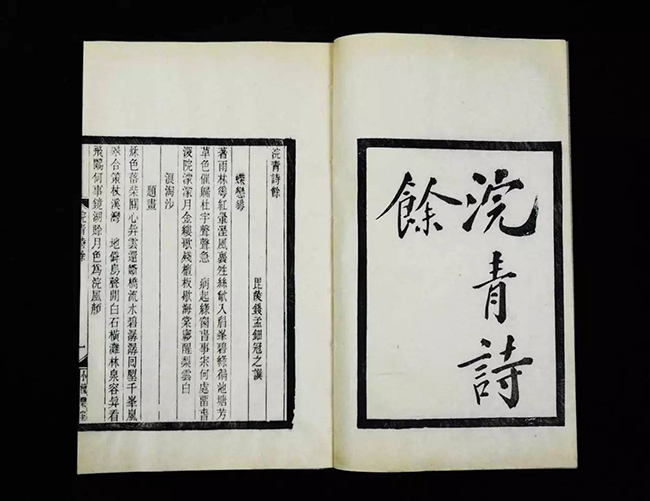

直到晚年,袁枚才见识了一位才、命两洽的女性——他的同年好友、尚书钱维城的女儿钱孟鈿。孟鈿号浣青,诗才清妙大气,有《浣青诗草》传世,且父、夫、子俱清贵显赫,家庭生活十分如意。袁枚欣慰不已,赠诗称赞孟鈿:

尺五真疑戴皂纱,风裁不似女儿家。

也因气得江山助,簪尽秦关蜀岭花。

已随夫壻绾银黄,更见娇儿步玉堂。

天为佳人破常例,清才浓福两无妨。

可见,在袁枚心目中,钱孟钿这样既生活幸福,又才华横溢的女子,是上天破例的杰作,是可遇而不可求的。对于一般女子,清才、浓福实在难以兼顾。

钱孟鈿《浣青诗余》

当然,袁枚对女子“无才便是福”的理解,绝非不爱才、不求才,他在理性上是非常支持女子有才的,并向阻碍女子作诗的保守观念发难,称:“俗曰女子不能为诗,陋哉言乎!圣人以《关雎》《葛覃》《卷耳》冠三百篇之首,皆女子之诗。”但从感情上,他又不忍见身边一个个才女被“福命误聪明”,是以陶姬之后,袁枚再不肯纳聪明有才的女子为妾,亦不教姬妾学诗。

袁枚晚年刊定诗集时,对这一组诗的改动不大,只是将第二首的“秋光”改为“西风”,第三首的注文删除,第四首的“弹筝”改为“弹棋”。第五首“流苏斜卷碧云凉,一局残棋冷洞房”则改为“琴声不奏《楚明光》,梦短从来恨转长”。原诗中出现的墨、绣、琴、棋等反映陶氏才艺的意象都没有发生变化,只是变动了位置而已。唯有“梦短从来恨转长”一句将原诗的描摹居室环境凄凉转为抒写逝者入梦哀婉心境,显得更深一层。

虽然诗作的变化不大,但序言的变化却非常之大。原序为:

姬人陶氏,家于姑苏,性静挚,工棋善绣,能弄翰墨。癸亥岁来归,今年八月初四病亡于随园。存一女,名成儿。余哭以诗,韵未谐而泪先下,辄为停笔,至十二月十八日强成六章。

而改定后则增加了题目,曰《哭陶姬》。序文删减为:

姬,亳州人,工棋善绣,癸亥来归。生一女,名成儿。今年八月四日病亡。

改序文字不及原序一半,除了精炼语言外,将陶姬性格静挚、能弄翰墨的突出特点,特别是作者悼念亡妾,动笔伤心,数月后才勉强成文的文字完全删去,显得情疏味淡,纯作记叙之用。

这大约与袁枚后来的家庭生活有关。在纳陶姬为妾的五年之后,袁枚又纳一妾,名叫方聪娘,这是袁枚一生最宠爱的姬妾。陶姬嫁给袁枚,形式大约比较普通,没有什么值得袁枚这个风流才子特别回忆之处。而方聪娘与袁枚的相识相爱,却颇有传奇色彩。聪娘是苏州巨富唐静涵家的婢女。乾隆十三年,袁枚在南京任知县,恰到苏州办事,住在唐静涵家。唐静涵大摆排场,邀苏州各路名妓美人前来助兴,亦有为袁枚选妾之意,而袁枚皆不以为然。独见一女子乍入厅堂,瞬间群芳失色,如群星之避月。经唐静涵介绍得知,这位女子是唐家的丫鬟方聪娘,而自己在唐家小住的这些日子,聪娘早已芳心暗许了。后经唐静涵玉成,袁枚纳聪娘为妾,带回南京任上,而与此同时,陶姬和袁枚的妻子王氏因为要照顾公婆和幼女成姑,都被袁枚送回了老家杭州。这年秋天,袁枚辞官回杭探亲,写了一首《归家即事》,其中有句云:“我将行赴园,有人牵衣裳。一妾抱女至,牙牙拜爷旁。佯怒告诉爷,索乳颇强梁。一妾作低语:外妇宿庚桑。君毋忘菅蒯,专心恋美姜。”这里的一妾即是陶姬,她自称是居住在荒村的卑微“外妇”,希望袁枚不要因为爱恋身边新宠将自己忘记,而那位“美姜”自然就是方聪娘了。直到乾隆十六年,袁枚才将包括陶姬在内的家眷从杭州接到南京,结束两地分居的生活,而仅仅半年后,袁枚又出山赴京,并被派到陕西任职。

在离开南京的数月内,袁枚为方聪娘写了相思绵绵的浪漫情诗《寄聪娘》,诗曰:

《寄聪娘》

寻常并坐犹嫌远,今日分飞竟半年。

知否萧郎如断雁,风飘雨泊灞桥边。

一枝花足对风流,何事人间万户侯。

生把黄金买离别,是侬薄幸是侬愁。

杏子衫轻柳带飘,江南正是可怜宵。

无端接得西征信,定与樵青话寂寥。

上元分手泪垂垂,哪道天风意外吹。

累汝相思转惆怅,当初何苦说归期。

思量海上伴朝云,走马邯郸日未曛。

刚把闲情要抛撇,远山眉黛又逢君。

云山空锁九回肠,细数清宵故故长。

不信秋来看明镜,为谁添上几重霜。

事实上,聪娘并不通文墨,袁枚此时的一妻二妾,只有陶姬能诗。而袁枚不以诗赠懂诗的陶姬,反寄给不懂诗的聪娘,可知袁枚对二人的感情,是有明显等差之分的。而袁枚诗集中保存的赠给聪娘的诗作,又不止于此,聪娘去世后,袁枚不但为其写了悼诗,还遵照聪娘的遗愿,葬在小仓山之西,“与夫子同茔,降女君数武”,并亲作墓志。这样的待遇是陶氏远远不能及的。

陶氏与聪娘之后,袁枚又先后纳娶金氏、陆氏、钟氏等多名姬妾,他六十二岁那年,二十出头的钟姬为他生下唯一的儿子袁迟。事实上,随着女儿成姑夫妇的双双去世,袁枚的生活中已经毫无陶氏的痕迹,时间越久,记忆越淡。到袁枚诗集付梓时,为了文简辞约,将小序中凝聚着浓浓情意的文字删去,也在情理之中了。