来源:国家古籍保护中心

日期:2016-09-09

作者:国家古籍保护中心办公室 郑小悠

编辑:赵洪雅

浙江图书馆所藏的袁枚手稿,被该馆著录为《随园诗稿(不分卷)》(下称“手稿”),旧裱内外分别题《简斋诗册》、《随园书诗稿》二签。手稿原为经折装,因为接口处开裂,不易保存,遂被改为现在的册页装。共三十叶,每叶长宽为25.8x15.8厘米。2008年,经浙江图书馆推荐,相关专家评审,这部手稿入选了第一批《国家珍贵古籍名录》,并在2008年文化部主办的“国家珍贵古籍特展”上展出。浙江图书馆研究馆员王巨安先生曾对这部手稿进行专门的研究,写成《袁枚手书诗稿十五题校评》,发表在《文献》2014年第1期上。

浙江图书馆藏《随园诗稿》封面及外签,题为《随园书诗稿》

内签题为《简斋诗册》

这部手稿共收入袁枚诗作十五题四十首,包括七律十二首、七绝十八首、古诗九首、五律一首。卷尾有袁枚自跋。全书钤印十三枚,其中袁枚自钤九枚,藏印四枚。

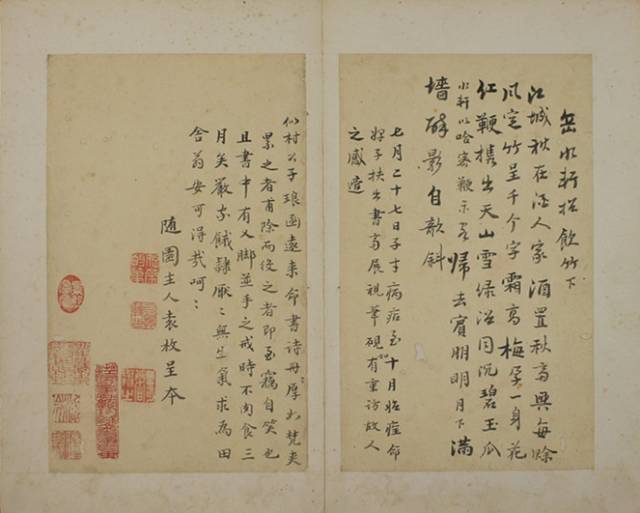

关于这部手稿的产生缘起,袁枚在卷尾的跋文中有清晰的介绍。其跋曰:

七月二十七日,子才病痁,至十月始痊。命婢子扶出书斋,展视笔砚,如有重访故人之感。适似村公子琅函远来,命书诗册,册厚如梵夹。累之者甫除,而役之者即至,窃自笑也。且书中并有叉脚并手之诫。时不肉食三月矣!严家饿隶,厌厌无生气。求为田舍翁,安可得哉!呵呵!随园主人袁枚呈本。

浙江图书馆藏《随园诗稿》后跋

从跋文中可以看出,这部手稿成于袁枚大病初愈之后,是应似村公子之邀,完成的一部“诗册”。于是乎,针对这段跋文,我们需要解决三个问题。首先,这部手稿写于哪一年,这一年的袁枚是一种怎样的生活状态?第二,什么叫“诗册”,赠人“诗册”在当时是何种意味的举动呢?第三,似村公子是什么人物,他何以有这样大的面子,“命”袁枚在大病初愈之际就为他书写诗册?显然,弄清楚这三个问题,对解读手稿内所录诗文的意义,体会袁枚选诗的旨趣和心态,以及确定这部手稿的文献价值、史料价值,具有基础性作用。

关于这部手稿写作的时间,大致可以通过两个信息判断。首先,手稿成书时间当不早于稿内所录诗稿的写作时间。从袁枚诗集的记载来看(《小仓山房诗集》内诗的排列顺序以年为次,故能大致判断诗歌写作的时间),手稿所录诗歌最晚写于乾隆二十一年,可知手稿当成于二十一年以后。而根据“病痁”这以一信息,可以大致认定手稿的成书时间为乾隆二十三年(戊寅)十月。这一年他写有《病中作》《病起对月》二诗,《病中作》的小序写道:

余病中每梦得奇句,醒辄忘之。今年痁作热甚,似有霞帔者持纸求诗,余书“万树接天风扫海,一人手结虹霓带”云云。其结句云“瑶妃浴罢天河窄”。热退仅忆此三句,似非人间语,为足成之。

而《病起对月》一诗则有句云:

才卸藤床出户前,举家惊瘦老亲怜。

无秋不病中年后,有酒重歌碧月天。

……

痁病即是疟疾,在当时已经算是重病,且有性命之虞。袁枚时年四十三岁,人到中年,且在三年前彻底告别宦途,定居南京随园。大病初愈,正在百感交集的时候,所以手稿中所选的十五题诗作,多选悼亡、送别、感怀、寓言的题材,整体风格怅然若有所失。

所谓“诗册”,就是记录写作者诗文的册子。向名士、朋友赠送或是索要诗册,是清代文人之间社交的重要方式,类似于现代学者之间赠送或索要对方的论文集。诗册多由作者手书,录入的诗有多有少,以近作为主,亦及远年佳作。袁枚在跋文中提到,似村公子为了向其索要诗作,特地送来一个册子,令他在册上书写。册子“厚如梵夹”,可见其索诗之多,过于寻常。

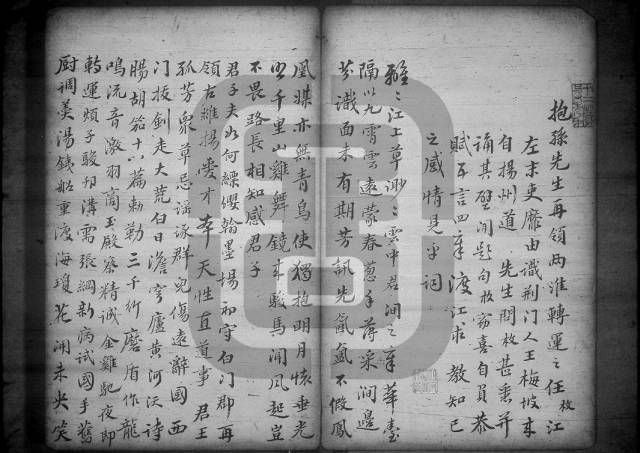

袁枚作为当时的文坛宗主,向他索要诗册的人很多,且不乏高官显贵。一些收藏者后来家道中落,便将袁枚的诗册拿到市面上卖钱。袁枚晚年到江苏巡抚奇丰额家做客,奇巡抚拿出一部袁枚三十年前送给友人的诗册,即是奇公子从京城小市上购得。不过,现在传世的袁枚诗册并不多见,恐多毁于太平天国等历次战火。除浙图所藏的这部外,国家图书馆善本部亦收藏袁枚手书诗册一部,题名为《随园主人呈雅雨公诗册》,共二十七叶,录诗十七题。前有小序一节,曰:

抱孙先生再领两淮转运之任,枚江左末吏,靡由识荆。门人王梅坡来自扬州,道先生问枚甚悉,并诵其壁间题句。枚窃喜自负,恭赋五言四章,渡江求教。知己之感,情见字词。

与浙图所藏的诗册不同,这部诗册并非别人索要,而是袁枚主动呈送的,呈送对象是驻在扬州的两淮转运使卢雅雨(名见曾,字抱孙,雅雨其号也)。比较两序的口气,可知诗册赠送对象的身份判然有别。卢见曾是袁枚居住省份的高级官员,且只闻其名,并无旧交。是以序文用词非常谦恭客套,诗册内所录诗作,也多系写景、咏物、咏史之作,遣词用典较为庄重,感情色彩不甚浓厚。

国家图书馆藏袁枚赠卢见曾诗稿

与卢见曾相比,那位似村公子与袁枚的私人关系显然要近得多。序中所谓“叉脚并手之诫”,是交代袁枚字迹要工整一些,不可龙飞凤舞。仅此一点,足见二人之亲密无间。

似村公子名庆兰,字似村,号长白浩歌子,满洲镶黄旗人,姓章佳氏,是乾隆中期大学士、军机大臣尹继善的第六子。在上一期《子才果是真才子——袁枚和他的随园诗稿(二)》中,我们已经提到,尹继善是袁枚翰林院庶吉士时期的老师、在江苏担任知县时的本省最高军政长官——两江总督。事实上,二人的关系还远不止于此。可以说,尹继善是袁枚一生中最重要知己和保护人,袁枚的发迹成名,和近乎恣肆的风流人生,必须在尹继善及其家族的羽翼下才能实现。

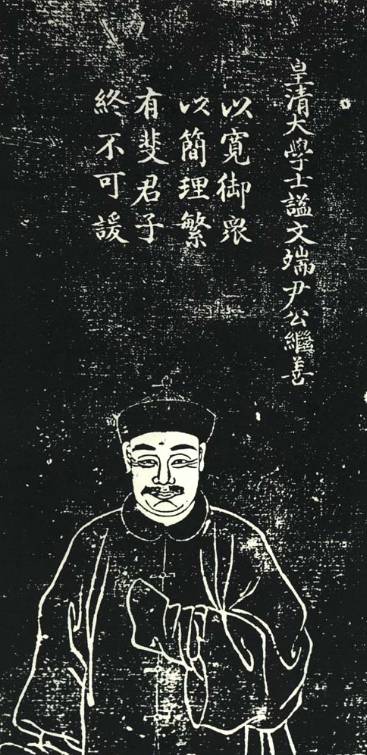

尹继善字元长,号望山,雍正元年进士,是雍、乾时期的名臣,满洲重臣科举化、官僚化的标志性人物,备受当时的汉人士大夫推崇。尹继善从雍正中期起,常年担任地方督抚,有“一督云贵、两任总河、三督川陕,四督两江”之说,尤以坐镇南京,总督两江的时间最久,前后三十余年,民望甚著。袁枚在《文华殿大学士尹文端公神道碑》一文中写到:“民相与,父驯子伏。每闻公来,老幼奔呼相贺。公亦视江南如故乡,渡黄河輙心开……不侵官、不矫俗、不畜怨、不通苞苴,严束仆从,所莅肃然。”

苏州五百明贤图中的尹继善画像

尹继善居官,特以识才、爱才著称,且不计小节,唯才是举。袁枚和他的机缘,正是由一个恃才放诞之举开始的。乾隆四年,袁枚考中二甲第五名进士,但如果想进入翰林院,还要通过一次名为“朝考”的入院考试。朝考的考题是《赋得“因风想玉珂”》,诗出杜甫《春宿左省》,体现的是杜甫因为要入朝奏事而激动不安的心情。试题显然是想让考生书写国事、大事,而袁枚不改风流本色,写出一句:“声疑来禁院,人似隔天河”,竟有描摹禁院中男女私情之意。诸考官评价他“语涉不庄”,欲将其置之孙山。唯有尹继善与众人力争,说:“此人肯用心,必少年有才者,尚未解应制体裁耳,此庶吉士之所以需教习也。倘进呈时,上有驳问,我当独奏。”因为有尹继善的鼎力支持,袁枚得以顺利进入翰林院。而袁枚到江苏担任知县数年后,从川陕移督两江的尹继善又对他一再提携,先调至省城,又奏请将其升任知州,碍于部议才作罢。回忆起这一段经历,袁枚既感激又感慨,曾赋诗云:

忆昔明光宫,赋诗献元后。

李邕骂轻薄,刘蕡几不取。

公时眼如箕,遗珠光独剖。

未几公西巡,痴龙遂不守。

谪向海天炎,荒村少鸡狗。

公命移金陵,衣冠文物薮。

参军非蛮语,仆射如父母。

公余商文章,一月辄八九。

使公常在朝,我岂逐升斗。

我若官长安,随公反不久。

……

诗中将袁枚对尹继善的依附关系描摹的淋漓尽致。事实上,乾隆十四年,袁枚之所以辞官,也与尹继善离任两江总督改调四川有关。可以说,袁枚的宦途荣辱,与尹继善的官场轨迹密不可分。

袁枚辞官后,并没有回到老家杭州,仍以南京为居住地。而此后的尹继善再次总督江南,主政南京十几年。虽然已经一朝一野,没有隶属关系,但袁枚作为外乡人,在南京的生活依然很大程度上仰仗尹继善的庇护,并正式成为其座上清客。在这种情况下,袁枚与尹继善一家的关系显得极为密切,特别是与其年纪较长的诸子都有频繁的唱和交游。而其中关系最亲密的,即是尹继善的六公子庆兰。

庆兰大致出生于乾隆元年前后,比袁枚小二十岁。尹继善家教甚为得法,有子十三人,官至一二品者就有七八人。然而六公子庆兰却是个贾宝玉似的人物,虽然在尹继善诸子中最为聪慧,又擅长作诗,但对科举考试却很不感兴趣,举秀才之后,就再也不肯从事举业。满洲学者铁保曾在《庆似村传》中写到:

《庆似村传》

庆似村,名兰,尹望山先生之公子也。家世簪缨,三代俱登宰辅。以似村之才之学,稍有志于功名,取显秩如拾芥。而似村弃之如敝屣,视之如浮云……总角时,随望山公两江总督任,以诗见许袁简斋,数十年诗筒往来无虚日。

庆兰轻功名、纵才性的人生观与袁枚不谋而合。因此,乾隆十九年二月,袁枚到淮安清江浦拜访再督南河的尹继善,初见庆兰于河督署中后,二人一见倾心,订为忘年之莫逆。同年底,尹继善兼署两江,移驻南京,袁枚、庆兰二人遂开始了长达十一年的密切往来。袁枚对庆兰的评价很高,曾赞美他:

君家兰玉,各自峥嵘,有三珠五桂之遗风。然而就所见衡之,三郎有迈往不屑之韵,而文举冰凌,时嫌流露。五郎如明珠走盘,阿龙超矣,而幽静未足。若外文明、内柔顺,鱼鱼雅雅,吹气如兰,令相对者有一往情深之意,其惟我似村乎!

信中提到的三公子(庆玉,官至湖北布政使)、五公子(庆霖,官至江宁将军)日后都身居高位,但在袁枚眼中,却远没有庆兰与自己更加契合。二人相交最昵时,曾将名字并排刻在一块石料上,作为私章。乾隆三十年,袁枚聘请丹青妙手绘制《随园雅集图》,图中人物包括乾隆前期主盟诗坛的沈德潜、袁枚的性灵派战友蒋士铨、袁枚的得意门生陈熙、庆兰、以及袁枚本人。这幅图并非写实之作,而是由袁枚亲自选定意中挚友,虚构成图。庆兰能居其中,足可见他在袁枚心目中的地位。

《小仓山房诗集》中现存袁枚赠庆兰诗共二十四首,而根据袁枚所说,二人“别二十年,所寄笺素裒然寸许,余羸老也,有来无往,今春始寄达二章”,可知庆兰赠给袁枚的诗篇更多。庆兰病故后,袁枚悲恸不已,遥致悼诗曰:

萧骚风骨有谁同?生就人间张长公。

调鼎两朝门第贵,高吟一世秀才终。

题襟山馆灯频剪,握手军门雪满空。

今日思量可能再?一行衰泪付秋风。

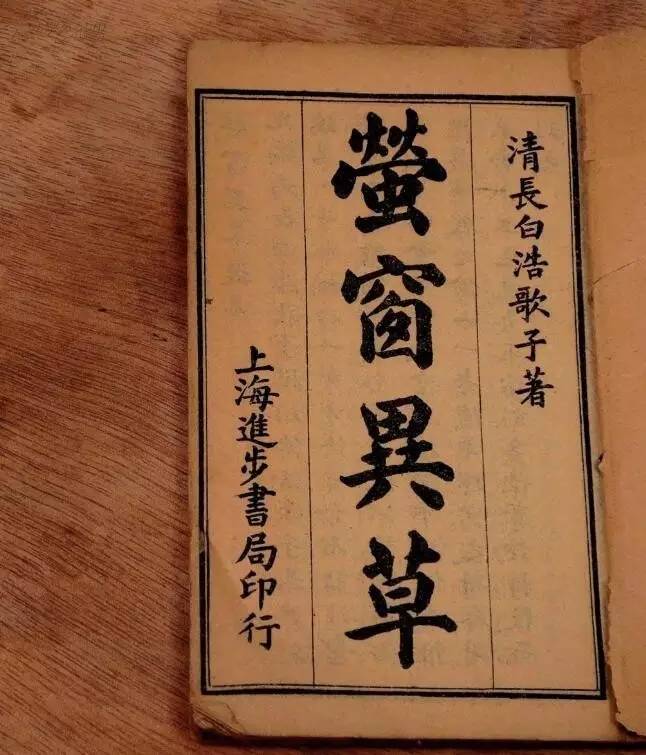

庆兰所著笔记小说《萤窗异草》

既然是世交挚友,袁枚赠与庆兰诗册中所选的诗,无论题材、风格,都与赠给高官卢见曾的大不相同。在这部诗册中,大病初愈的袁枚选入了自己悼亡妾、思情人、寄兄弟、赠同年的诸多佳作,这些悼、怀题材的诗歌,最能寄托他恣肆的性情、表现他挥洒的文采,将一个人、笔两风流的袁子才,淋漓尽致地铺展在密友似村公子面前,而不必有所顾忌。

然而,在将诗册中选入的诗篇与刻本《小仓山房诗集》中同一首诗对读时,我们就会发现,其中很多首诗都被袁枚自己修改得面目全非。可见当晚年的袁枚将这些诗篇最终收入自己的《小仓山房诗集》,公开付梓,博取身后名时,他的心态与目的与书写这部诗册时大不相同。那么,这些差别到底表现在何处,反应了袁枚怎样的思想和心态变化呢?下一期芸台书话再来为您解答。