来源:国家古籍保护中心

日期:2016-09-01

作者:国家古籍保护中心办公室 郑小悠

编辑:赵洪雅

袁枚字子才,号简斋,晚年自号随园主人,杭州钱塘县人。他生于康熙五十五年,逝于嘉庆二年,享年81岁,经历了清代所谓康乾盛世的多一半时间,算得上一位“盛世人瑞”。他一生除了短期在桂林、北京、西安游幕、任官外,绝大多数时间都活跃在当时经济文化最发达的江南地区,特别是南京、苏州两座城市。

袁枚是以一个非常耀眼的天才少年形象登上历史舞台的。他在一首自述生平的诗中这样描述自己的青少年时代:

子才子,颀而长。

梦束笔万枝,桴浮过大江,从此文思日汪洋。

十二举茂才,二十试明光,廿三登乡荐,廿四贡玉堂。

尔时意气凌八表,海水未许人窥量。

自期必管乐,致主必尧汤。

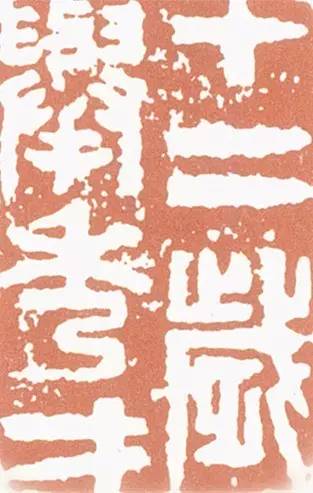

“举茂才”,就是进学,获得了秀才身份。看过《儒林外史》的人都是知道,范进举茂才已经五十四岁,那还是在科举竞争程度一般的广东。而袁枚生活在文化最发达,科举竞争最激烈的杭州府,本人家境只是勉强小康,没有机会受到官宦子弟那样优质的教育,幼年阶段的文化启蒙主要来自母亲和姑母。在这种情况下,“十二举茂才”,可说得上是一个神童了。这件事令袁枚得意一生,并特意给自己刻了一枚印章,叫做“十二岁举秀才”,这部入选《国家珍贵古籍名录》的袁枚手稿,首页上就钤有这枚印章。

袁枚“十二岁举秀才”印

“二十试明光”,这更是一件令他特别得意的事情。是讲他在二十岁时,受到广西巡抚金珙推荐,参加了乾隆元年的博学鸿词科考试。博学鸿词科作为特科,在清朝只举办过两次,一次是在康熙年间,为清廷搜罗了大批有名望的明代遗老,构建政权合法性。另一次就是乾隆元年这一次。当时,被推荐来北京参加考试的都是朝野最有名望的宿儒,共一百九十三人,年仅二十岁的袁枚在这里面年龄最小,而且小得离谱。所以,当他到保和殿参加考试时,被很多王公大臣团团围住,争看少年才子。这当然是一件比十二岁举秀才更令人得意的事。不过,大约因为资历太浅,这次博学鸿词科他并没有考中。但因为参加考试本身已经让他在京城官场名声大噪,所以借此机会,他在北京结识了很多高官名流,并在朋友的帮助下捐了国子监生身份,从而有机会参加两年以后的顺天府乡试。

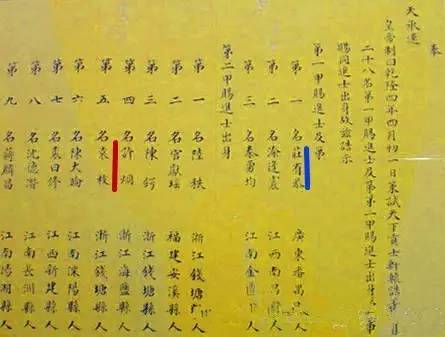

在这次乡试中,袁枚考中了举人,故有所谓“廿三登乡荐”,半年后连捷,高中乾隆四年二甲第五名进士,并且被选为了翰林院庶吉士,是为“廿四贡玉堂”。

乾隆四年殿试金榜,第二甲第五名袁枚赫然在列

到此为止,他的人生达到了明清时期读书人梦寐以求的最高境界,于是他又给自己刻了个印:“己未翰林”。此时,在科举中一片坦途的他,未来的仕途前程也风光无限。明清时期,向来有“非翰林不入内阁”的说法。也就是说,如果一个读书人能够以翰林起家,就有了当到一、二品高官,甚至首辅大臣的指望。一句“自期必管乐,致主必尧汤”,宰相之志跃然纸上。

袁枚“己未翰林”印

不过事与愿违,袁枚的仕途并没有他憧憬的那样顺遂。在翰林院做庶吉士这三年,他与一群志同道合的文人同事风花雪月,饮酒唱和,将读书做学问的事抛到九霄云外。等散馆考试的时间一到,诗赋时文尚足以应付,满文翻译却是两眼一抹黑。以致于考试成绩被列入末等,外放江苏溧阳知县。

在今天人看来,当个县太爷无论如何是一件好事,实权在握。但在袁枚所处的时代,事情并非如此。以翰林之清贵放去当知县,升迁机会大减,获罪可能骤增,无异于流放。是以南下途中,袁枚心态颓废,诗句多是“三年春梦玉堂空”“生本粗才甘外吏”“玉颜如此竟泥中”之类。

不过,袁枚的家族一直以做师爷为生,在家学的作用下,袁枚并不是一个两耳不闻窗外事的书生,对民间疾苦还是颇为关心,也具备很强的吏干之才。担任知县后,就表现出非凡的行政能力。袁枚在江苏的溧阳、江浦、沭阳做了几任知县,口碑上佳,被百姓称为“循吏”,更得到父亲的肯定。这让他对知县这个工作的抵触情绪小了不少,在离开溧阳县时因为享受到溧阳父老夹道欢送的待遇,还百感交集地赋诗曰:

任延才学种甘棠,不料民情如许长。

一路壶浆擎父老,万家儿女绣衣裳。

早知花县此间乐,何必玉堂天上望。

更喜双亲同出境,白头含笑说儿强。

由于工作做得出色,袁枚被当时的两江总督,也是他在翰林院时候的老师尹继善,调到了两江首府江宁,就是现在的南京去做知县。在现代人看来,在大城市当官,不是更好吗?但在当时又不是这样。清朝有一句俗话,叫“前生不善,今生知县;前生做恶,知县附郭;恶贯满盈,附郭省城。”就是说一个人这辈子在省城当了知县,上辈子肯定是干了很多坏事,恶贯满盈。为什么呢?一个原因是省城高官如云,知县作为最基层的官,每天要不断应酬上司,毫无自尊可言。另一个原因是省城人口众多,经济繁荣,税收要求也高,大小案件纠纷更多,知县很容易因为一点小错就触犯条例,想平平安安做满一任都很困难。这两个问题在袁枚身上反映得淋漓尽致。首先是第一点,就让袁枚这个心高气傲的书生很是难挨,写诗诉苦:“书衔笔惯字难小,学跪膝忙时有声。晚脱皂衣归邸舍,玉堂回首不胜情。”想自己堂堂一个翰林,每天跪此揖彼,实在不堪。更令他气恼的是,自己辛辛苦苦做了七年知县,好不容易得到恩师尹继善的推荐,升为高邮知州,却被吏部驳回。理由是江宁县乾隆十年的税收额没有完成,袁枚作为知县因此受到了处分,处分解除之前不能升迁。问题是,江宁县的亏空是前任遗留给袁枚的,却成为了阻碍他升迁的理由。这一年袁枚三十三岁,为官九年,仍然停留在七品知县的位置上。而和他同榜的状元庄有恭,却从翰林院一路高升,在此前一年已经升为二品的侍郎,并且即将到袁枚所在的江苏省担任巡抚,这样的落差令袁枚无法接受。这一年,袁枚辞职了,整个江苏官场都在为他可惜,但他自己却毅然道:“三十休官人道早,五十出梦我嫌迟”。从此以后,他决定开始一种新的生活。

袁枚辞职之后,在现在南京师范大学老校区的位置建造随园,大加经营。此后除了短暂出仕过几个月外,大多数时间都过着中隐于市的悠闲生活。他纵横游历,遍览东南大好河山;收藏文物,集聚了很多古籍字画;采访掌故,写了一部著名的神怪题材的笔记小说《子不语》。饱尝美食,把对饮馔的认识上升到理论高度,总结一部吃货大全——《随园食单》。

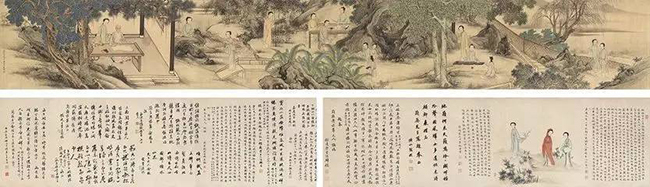

晚年的袁枚广收弟子,其中包括不少女弟子,这好像是他一个标志性的特点。文人招揽女弟子之风始于明代,到清代风气渐盛,但多是招一二女子为弟子。到袁枚所在的乾隆年间,文人招女弟子已有多至十余人者,但若论人数之多,名气之大,成就之斐然,随园女弟子可称其最。据学者统计,向袁枚请业诗歌的女子大约有四十多人,主要生活在江南地区,特别是杭州、苏州两座城市。

女弟子随园请业图

随园女弟子中既有上流社会的闺秀,也有中小知识分子家庭的妻女,甚至还有贫寒之家的好学女子。袁枚最得意的女弟子是苏州才女席佩兰,她和丈夫翰林孙原湘同为随园弟子。袁枚第一次看到席佩兰的诗,就感慨其“诗才清妙”,怀疑是孙原湘代作。然而当袁枚到孙家做客,见到席佩兰挥毫立就的大作时,不禁击节叫好,赞叹席佩兰的诗才远在丈夫孙原湘之上,引为性灵派的知己。他为席佩兰的诗集做序称:

字字出于性灵,不拾古人牙慧,而能天机清妙,音节琮琤。似此诗才,不独闺中罕有其俪,其佳处总在先有作意,而后有诗,今之号称诗家者愧矣。

因为袁枚在文人圈的名气太大,其时许多达官显贵家族,都以让他来为自己的父祖写碑传墓志为荣。他的《小苍山房诗文集》,几乎就是一部康雍乾断代史,当时重要大臣的传记几乎都出自他手,朝廷重臣都以和他结交唱和为荣。他的乡试房师邓时敏曾经感慨,别人做考官录取了学生数百,而我只有两个学生,一文一武,就足以睥睨天下了。邓时敏所说的一文,就是袁枚;一武,是乾隆中后期的第一重臣,平定新疆、金川、缅甸的主将阿桂。可见袁枚虽然早已远离仕途,但其朝野人士心目中的实际地位。此处多说一句,这位录取了一文一武的邓老师,是四川广安人,改革开放总设计师邓小平的祖先。不但是自家老师,其他朝野之士也多有将袁枚、阿桂并提者。如江南名士钱维乔曾给袁枚写信,信中说:“夫相公(阿桂)固当代钧轴中第一流人,而足下亦领袖风雅、负海内盛名者也。古人谓得一知己可以不恨,仆何修?而得之于两公哉!”在钱维乔看来,作为一个官僚士大夫,如果从政的业绩能得到阿桂的肯定,诗文才华能得到袁枚的赏识,真是莫大的荣耀。而袁枚能以一在野之身而与首辅比肩,何其难得。至于赵翼初见袁枚文字,即赞其:“八扇天门詄荡开,行间字字走风雷。子才果是真才子,我要分他一斗来。”赵翼探花及第,才兼文史,是乾隆中前期军机处第一“笔杆子”,亦自认八斗之才不过分其一斗,坐实了袁枚文坛大宗主的地位。

袁枚的乡试同年,一等诚谋英勇公阿桂

袁枚著作等身,在世时就曾自刻诗文集,其他著作如《小仓山房尺牍》、《随园诗话》等在他生前亦被大量印刻,存世版本极多。但是他的手稿,特别是手书诗稿留下来的却很少,现存浙江图书馆、入选第一批《国家珍贵古籍名录》的这部《随园诗稿》,可称其中的精品。那么,这部《诗稿》到底是怎样的来历,有何珍贵之处呢?在下一期的“芸台书话”中,我将带着大家细细品读。