来源:国家古籍保护中心

日期:2016-08-10

作者:国家古籍保护中心办公室 张波

编辑:廖甜添

女郎诗与父子情

爸爸节刚过,让我们来看看黄丕烈和他儿子之间的故事吧。

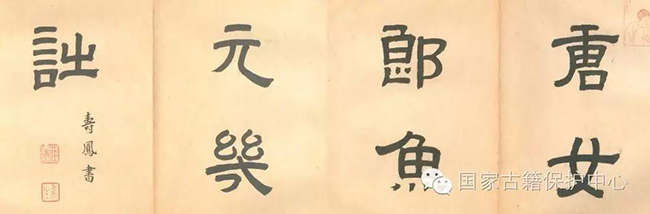

重新装裱后的鱼玄机诗,书名由黄寿凤题写。黄寿凤,字同叔,是黄丕烈第三子。县志称其“工篆,能摹印,亦能诗”,从这幅隶书中,我们当能对其书法功力有所领略。

黄寿凤出生于嘉庆八年(1803),正是黄丕烈得到鱼玄机诗集的那一年,这是寿凤与此书非常特殊的缘分。然而对黄丕烈来说,这段书缘开启的父子关系,既有喜悦,也有无法言说的苦楚。嘉庆九年(1804),黄丕烈的长子玉堂病逝,在此之前,玉堂一直是父亲藏书事业的得力助手。黄丕烈还有一次子,在乾隆五十九年(1794)夭亡。

等待寿凤的成长,对屡经失子之痛、膝下寂寞的黄丕烈来说,不啻为一剂安慰,而他对于后代的期望,也只能随着寿凤的成长愈加深切。

在这份深切的期盼中,黄丕烈所珍视的藏书事业甚至不是最紧迫的。父亲对儿子的期待,包括科举功名、立身显达,甚至更多,与这些现实的期待相比,与之讨论藏书之乐也许只不过是表达父爱的一个途径而已。

因此少年时代的黄寿凤用尽全力,工工整整写下的七个大字,其背后隐藏的,不仅仅是儿子对父亲的顺从和孝敬,还有父亲给予儿子的宠溺。说到类似的故事,其实并不鲜见。

《红楼梦》就有“大观园试才题对额”一回,贾宝玉为应对父亲的考验而即兴做的对联和牌匾,到了元妃省亲的那一天,也被像模像样做出灯笼挂了出来,最后更是表彰勒石,郑重其事予以采纳。

那么真实生活中,收藏家父亲的一部无价宝书,给了心爱的儿子,让他题写书名,并且将之装裱起来,也算得上是一种独家“特权”了吧。

《左传》有云:“父母之爱子,则为之计深远。”黄丕烈在对寿凤的提携和培养上可谓花费了不少心力,平时有意识地让他接触自己朋友辈中学识卓越者,希望他能有所濡染。虽然他并没有如父亲最初期待的那样在科举之路上有所成就,但是在日常待人接物方面的表现还是令父亲十分满意。

道光五年(1825),黄丕烈以寿凤的名义,召集了第二次题咏鱼玄机诗集的聚会,并特地为其作跋识一篇:

道光乙酉新秋七月七日,凤儿邀集同人,县桥小隐学耕堂为吟社第三集。是集吟课丐题宋廛所藏唐女郎鱼元机诗集,不限体韵,各尽所长。其必以鱼集者,嘉庆癸亥(1803)春始得是集,及仲夏下浣三日,邀同人题之,共得十二人,一时传为佳话。越三日,凤儿始生。及长,稍解声韵,颇好吟咏,因举是集弆之,俾世守宋廛百一之珍,且物与人皆来,自癸亥又成一奇遇也。今年已二十三也,虽制举之学不工,一衿亦未幸获,而喜与胜已者游。前此黄文节公生日,会于仪宋堂,荷华生日,立秋会于小茭芦馆,今七月七日又会于县桥小隐,皆一时知命之士,蓄道德而能文章者,吾子能往从之游,非老人之一快乎。

文中可见,寿凤在弱冠之年,已经成为父亲雅集聚会中的一员,黄丕烈做东的诗社活动一般皆由其出面邀请,而且在这次以鱼玄机诗集为主题的诗社活动开始前,他也已经成为这部书以及整个“百宋一廛”的正式继承者。

作为父亲的黄丕烈,在得鱼集后三日得子,收藏上的斩获与家庭中的喜事微妙地交织在一起,增加了这部奇书与黄丕烈家庭之间的情感联系。这部书如何在父子之间交接虽然没有明确记载,但不难推测应该发生在寿凤少年时期,这时他刚刚开始接触声韵之学,学习诗歌作法,父亲自然会选择一部较为容易诵读的诗集给他。

鱼玄机诗不仅数目不多,而且诗作是典型的“唐风”,以情韵声调见长,又少生僻典故,适合学诗者阅读。在版本层面,也是一部价值非常高的宋版书,“佞宋主人”黄丕烈自然也会拿这个范例教给儿子一些版本方面的学问。更不用说这部书几乎与寿凤同时来到这个家庭中,这种奇妙的缘分应该也是父子间非常有趣的话题。

道光五年(1825),已过六十的黄丕烈已经不在意寿凤是否具备在科举仕途上的竞争力,能看到儿子能参与到自己的日常生活中,并与自己的友人融洽交往,已经是大慰老怀了。

关于第二次雅集,自然还有更多的故事,且说这份父子之情,其实并没有太完美的结局。因为对所有的收藏家而言,“子孙永保”都是一件奢望,至少黄丕烈在其中并不算是非常令人唏嘘的一位。

寿凤在黄丕烈生前一直谨遵父教,像他的兄长玉堂那样,协助父亲做了不少收藏方面的工作。不过,他自身对藏书大概并无兴趣,因此在黄丕烈去世之后,寿凤没有子承父业,黄丕烈的藏书目录及手稿皆是由友人瞿中溶接手完成。

不知黄丕烈泉下有知,会作何反应。