来源:国家古籍保护中心

日期:2016-08-09

作者:国家古籍保护中心办公室 张波

编辑:廖甜添

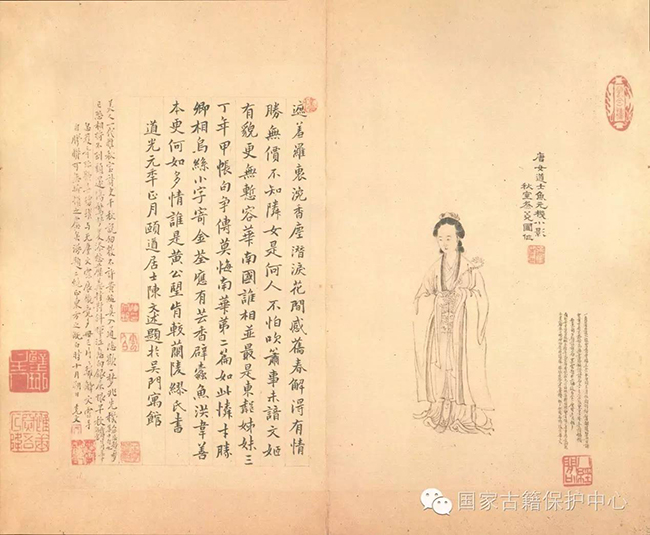

陈文述眼中的女郎们

自打黄丕烈把这部“无价宝”重新装裱之后啊,众人的题跋都题在卷末,只有一个人他是独得恩宠,把题跋写在了卷前。这个人就是颐道居士——陈 文 述!今天我们就来讲讲他和“无价宝”之间的故事。

陈文述(1771-1843),原名文杰,字云伯,后改名文述,别号元龙、退庵,又号碧城外史、颐道居士、莲可居士等,钱塘人。嘉庆五年(1800)举人,后屡试不售,客居京师,以诗画知名。时人论陈文述作诗专攻西昆体,博雅壮丽又似吴梅村。著有《碧城诗馆诗钞》、《颐道堂集》等。这四首七言绝句是陈文述于道光元年(1821)正月题于吴门寓馆。他与黄丕烈往来并不太多,而之所以为鱼玄机诗集题诗,很可能源于他与黄丕烈十多年前的一次交流。

嘉庆十四年(1809)初,黄丕烈以五十一番重金购得元本《乐府新编阳春白雪》十卷。此书本是何梦华藏书,并经何梦华考证此书曾为柳如是所藏,卷中不仅有钱谦益印章,更有“女史”、“惜玉怜香”二印,令人颇觉为柳如是之印。又有墨笔校勘,笔姿秀媚,令人观去,不禁爱若珍宝。

传说中的柳如是

两年后,陈文述与其兄陈曼生一起拜访黄丕烈,一番闲谈之后,黄丕烈听说陈文述曾在常熟任上修缮了柳如是之墓,而且见过柳如是之手迹,便取出此书请二人观看,并请陈文述判断书中点校笔迹是否为柳如是亲笔,陈文述以为大致不谬。大概是因为有了这次的交往,黄丕烈对于陈文述之诗文情趣有所了解,于是才有了品题《唐女郎鱼玄机诗》的后文。

陈文述的题诗角度与众不同。因其眼中不仅有鱼玄机一人,还看到了其他的女郎们:

遮羞罗里涴香尘,潜泪花间感旧春。解得有情胜无价,不知邻女是何人。

不怕吹箫事未谙,文姬有貌更无惭。容华南国谁相并,最是东邻姊妹三。

第一首的焦点是“不知邻女是何人”,第二首又着重渲染“最是东邻姊妹三”。一般读者眼中只见到潜泪花间的鱼玄机,却没有注意到她在犯下了杀人的罪行之后(“涴”有玷污、弄脏之意,诗第一句暗指杀绿翘事),将最重要的感情体悟写给了一位邻女,这位邻女能够了解“易求无价宝,难得有心郎”的热烈和决绝,想必是一位感情丰富、与鱼玄机不相上下的女子。

同样,一般读者只会从书中那许多寄情于李子安的诗句中遥想美貌的蕙兰没有成为别人的妻子(“吹萧”之典有缔结婚姻之意),很少有人去留意诗集最后一篇那三位姊妹的联句,即使有心,或许也更多是记得鱼玄机以一当三的才华和兴致,至于三姊妹,则多半认为她们能留名诗史,是侥幸借助了鱼玄机的大名,而只有陈文述觉得,她们是足以与鱼玄机匹敌的、“容华相并”的女诗人。

女性之友陈文述

陈文述在清季因一事广为人知,那就是他以推崇女性诗人为要务。其家女眷皆能诗咏,如其夫人龚玉晨、侧室管筠、文静玉,女儿萼仙、苕仙等,其中,以儿媳汪端为代表,游心文史,成就斐然,是清代著名诗人和学者。

此外,陈文述还广收女弟子,号为“碧城仙馆女弟子”,有《碧城仙馆女弟子诗》传世。陈文述对闺秀才媛十分尊重,并大力揄扬她们的作品,曾广泛搜采历代杭州闺秀著作,编辑《西泠闺咏》十六卷,又出资于西湖修缮才女遗墓,赋诗纪事,成《兰因集》。因而,他能从十二页的鱼玄机诗集中另辟蹊径,发现这么多惊艳之处,其眼界确实与一般士子大不相同。

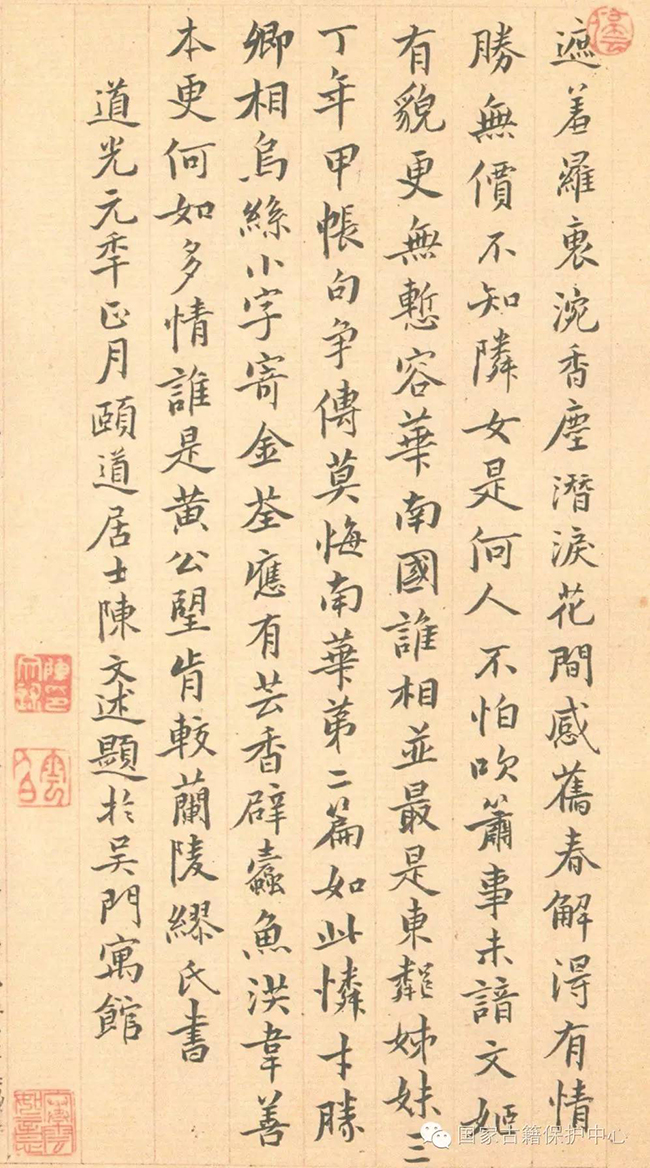

在将诗集中出现之女子无一遗漏地表彰一番之后,他转写古今才子:

丁年甲帐向争传,莫悔南华第二篇。如此怜才胜卿相,乌丝小字寄金荃。

其三是写温庭筠。所谓“丁年甲帐”是指温飞卿之名句“回日楼台非甲帐,去时冠剑是丁年”,此句出自其咏史七律《苏武庙》,亦被清代流传甚广的《唐诗三百首》收录,故而有“向争传”之说。“莫悔南华第二篇”是借用其诗“因知此恨人多积,悔读南华第二篇”,本事是因温庭筠出入宰相令狐绹之门,令狐绹向其请教问题,他有些傲慢地回答:“您难道不知道这出自庄子《南华经》第二篇吗?”令狐绹以此为辱,导致温庭筠仕途失意,故作此诗自嘲,乃有“悔读”之说。

陈文述之“莫悔”,是指鱼玄机诗集中有两首写给温庭筠的唱和诗,皆恭敬有礼,可见鱼玄机对温庭筠之才华十分钦慕,既然已经得到美人垂青(“乌丝小字”指鱼玄机写给温庭筠的诗句,“金荃”乃温庭筠词集之名),那么王公卿相之赏识与否就可抛诸脑后了罢。其实比起正史无载的李补阙,以及诗集中似与鱼玄机有情愫的李端公,温庭筠才是更能突显鱼玄机交游之文学价值的代表人物,但是在所有的题跋中,注意到二人诗歌唱和之价值所在的,只有陈文述一人。

应有芸香辟蠹鱼,洪韦善本更何如。多情谁是黄公望,肯较兰陵缪氏书。

第四首诗中,主人公终于出场了。这部从兰陵缪氏家散出之书身世传奇自不必说,只说芸香的庇护使蠹鱼没有蚕食掉如此单薄一件小册便足已令人惊叹,比之洪迈《万首唐人绝句》、韦縠《才调集》所选寥寥几首鱼玄机诗,这册诗绝对可称善本,而我们的收藏家竟然费心将其与洪、韦二家之书逐一校核(可校之数实不多),这便是与学术无关的多情之举了。

陈文述以元代山水大家黄公望来比喻黄丕烈,这应该算题跋中一笔隆重的礼遇,不知黄丕烈将这段题跋装裱在全书最前一页,是否也有对此十分自得之意。