来源:国家古籍保护中心

日期:2016-08-02

作者:国家古籍保护中心办公室 张波

编辑:赵洪雅

上期内容向大家介绍了宋刻《唐女郎鱼玄机诗》的刻印者和收藏者,接下来,让我们看看这册本来不起眼的诗集,是如何在收藏家的手中,变成了货真价实的“无价宝”~

无价宝的诞生

薄薄一卷女郎诗,何以登上“百宋”之堂,成为千金不易之宝?这正是书籍收藏史上一个极为有趣的案例。收藏者在某种程度上,是在收藏一个传奇故事,同时收藏者本人也会成为故事情节之一,因此,一件藏品能否不断地延续甚至提高价值,就取决于故事中的每一个情节是否足够精彩。黄丕烈不仅仅是发现了《唐女郎鱼玄机诗》传奇身世的人,更重要的是,他有续写和再造传奇的法力。藏家的学术地位无疑影响着人们对藏品的判断和认同,虽然鱼玄机在文学史上的地位十分有限,但是黄丕烈在文献学史上的成就在清末以来渐渐变得无可替代,这直接引发了后世藏家对这部宋本的趋奉和追捧。从清嘉庆八年(1803年),黄丕烈以五番钱购得《唐女郎鱼玄机诗》开始算起,到1916年9月,袁克文从长沙官员周海珊处买此书花去八百金,这中间的起承转合,便是无价宝的缔造者为这部宋版书量身定制的新故事。

黄丕烈(1763-1825),字绍武,一字绍乾,号荛圃、复翁等,江苏吴县人。乾隆五十三年(1788年)举于乡,后屡试不售,以藏书著述为业。黄丕烈乃乾嘉时期藏书巨擘,尤好宋版书,友人颜其室曰“百宋一廛”,赠雅号曰“佞宋主人”。黄丕烈在藏书、校书、刻书方面皆有极大成就,对后世影响深远,傅增湘所谓“当乾嘉极盛之时,居吴越图笈之府,收藏宏富,交友广远,于古书板刻先后异同及传授源流靡不赅贯,其题识所及,闻见博而鉴别详,蔚然为书林一大宗,举世推挹之。”(《思适斋书跋》序)

黄丕烈刚得到《唐女郎鱼玄机诗》时,最先做的工作是进行诗集校勘,他曾说:“此集无别本可对,偶取洪迈《唐人绝句》,韦縠《才调集》本证之,题句亦互异,盖洪韦本俱宋刻,而彼有不同于此者,可知宋时亦非一本,乌能执而同之耶。遂用别纸条载其后。”实际上,黄丕烈用来校勘鱼玄机诗集的这两个唐代诗歌选本,《唐人绝句》中选鱼诗12首,《才调集》中选9首,与宋本鱼集49首诗目相差很远,但是因为二书皆有宋刻本,故仅从这几首诗的异文就可以推断在宋代鱼玄机诗集并非陈宅书籍铺这一家刻本,既然得出这样的结论,又无别本可对,故而黄丕烈的校勘工作也就到此为止了。这一别纸中的校勘内容后来作为《鱼集考异》收入嘉庆十五年(1810)沈恕《四妇人集》本《唐女郎鱼玄机诗》的附录当中。

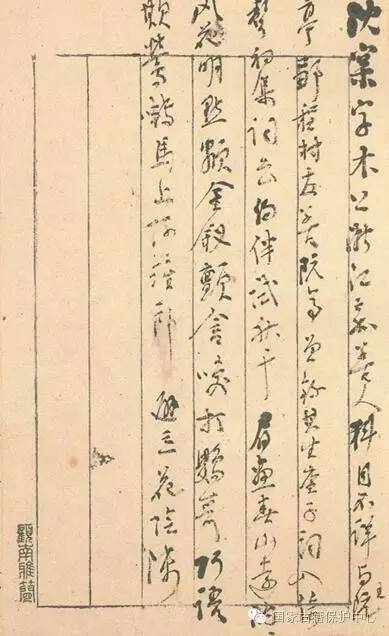

此书的第二个难点,是递藏源流的各个环节。黄丕烈最开始对此并不十分清楚,尤其是书中充斥着许多与“劲寒松”有关的钤印,令他倍感困惑,无从考索,只能向友人求教,得到答案后,他并没有以全知的立场自己解释,而是将友人帮助解决的过程保留在了题跋中。

沈梥,字木公,浙江嘉善人,科目不详。与王阮亭、邹程村友善。阮亭曾录其《生查子》词入《倚声初集》。词云:约伴试秋千,眉画春山远,的的凤花明,点额金钗颤。含笑打鹦哥,巧语欺莺啭,马上阿谁郎,避立花阴浅。

此纸左角有“顾南雅简”四小篆,知为顾莼跋。顾莼(1765-1832),字南雅,号五痴,吴县人,嘉庆七年(1802)进士,官至通政司副使,后以个性耿直敢言获遣。词赋名家,工书善画,与陶澍、梁章鉅等并称“吴中七友”,乃乾嘉承平之际“十六画人”之一。(见《郎潜纪闻》卷十一)顾莼与黄丕烈过从甚密。黄丕烈著名的室名“百宋一廛”就是请顾莼题写的。顾莼家世代藏书,父顾应昌有“乐为斋”,本人藏书处为“思无邪堂”。黄丕烈从顾莼处得书甚多,有宋刻本《会稽三赋》、宋刻本《湘山野录》、元刻本《东京梦华录》、元本《伯生诗续编》、明抄本《吕衡州文集》等。

此封信笺是顾莼向黄丕烈解释沈梥之姓氏名号,并告知材料出处。顾莼精于诗词,故而王士禛《倚声初集》应是其读过之书,所以他可以从词选中搜寻出这位并不著名的词人之作。至于除此之外沈梥亦有何生平交游,则不是眼前案头之书可以轻易搜寻得见了。黄丕烈对顾莼所示这则材料应该十分重视,所以直接将信笺装裱在了诗册当中。

基本学术问题得以解决之后,黄丕烈在当年的“仲夏浣三日”(应为阴历五月二十三日)这一天,组织了一次诗社活动,请同好以观赏奇书为名,以“荛翁嘱题唐女郎鱼元机诗”为题,每位参与者拈取一字,作诗或词一首助兴。这场盛会留下的墨迹诗篇,被汇集在了今天的《唐女郎鱼玄机诗集》之后。今天,我们可以逐一赏析这场盛会留下的诗篇:

1

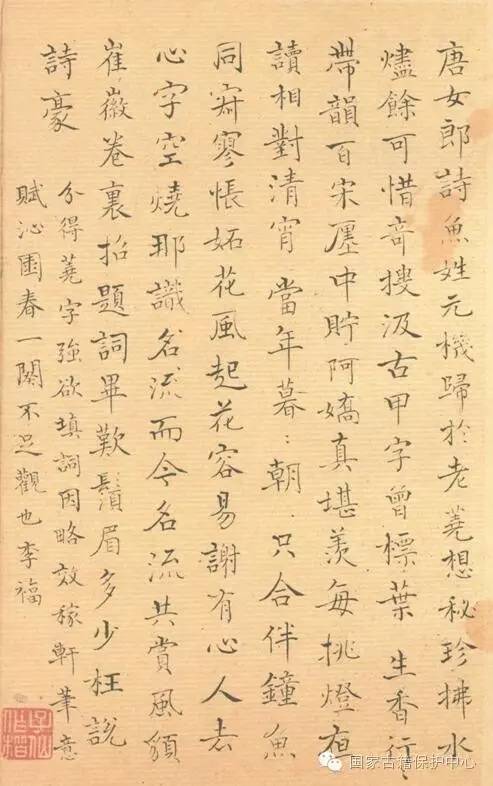

李福 得“荛”字

李福分得“荛”字,自云仿辛弃疾笔意,题词曰《沁园春》。这首词带有轻薄脂粉之意。前半阕将女郎诗之版本直接比作女郎本人,形象地写出了“书中自有颜如玉”的香艳味道。后半阕又大写女郎诗未被发现时的寂寞,正如同无人问津的女郎之寂寞一般,如今情形则大有不同,她的美貌从书卷中浮现,重见天日,备受瞩目。结尾略有收敛,写多少须眉之作,亦难敌得上女郎的诗才。这首以“荛”为韵脚及诗题的作品竟能写得如此这般轻佻,作者应当与黄丕烈本人的关系非常亲近,到了可以拿他开些玩笑的程度。

李福,字子仙,又字备五,江苏吴县人。嘉庆十五年(1810)举人。他的诗词及行楷书在当地都颇为有名。尤其是他与此次诗社中的顾莼,书法并称一时之选,有墨迹合璧传世,人称一以超逸胜,一以秀劲胜。李福也是一位很有名的收藏家,在藏书方面,他是黄丕烈的重要交往伙伴,经常向黄丕烈提供藏书信息。黄丕烈刻书时亦倚重李福的书法,如《士礼居丛书》中有一《天圣明道本国语》,其牌记即李福所书,曰“嘉庆庚申吴门黄氏读未见书斋开雕同邑李福书”。此外,李福之子名一凤,与黄丕烈之子寿凤年龄相仿,二人子嗣名字皆含“凤”字,亦可见二人私交甚笃,皆期望子嗣“雏凤清于老凤声”者也。

那么回到这首诗社聚会的开篇之作,既与主人有如此交谊,也就无怪乎李福会在友人尽享得书之乐时雅谑一笔了。

2

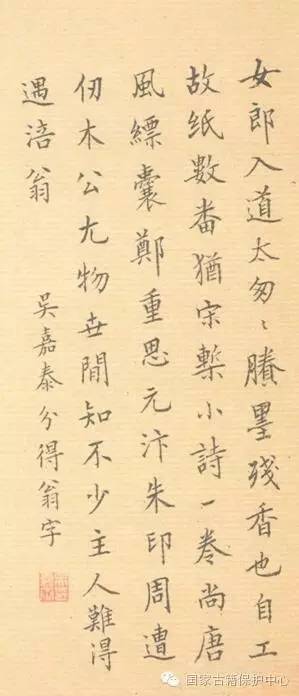

吴嘉泰 得 “翁”字

吴嘉泰得“翁”字,作七律一首。吴嘉泰,字东屏,是当地一名诸生。他与顾莼、李福等经常诗歌往还,故而也参与到黄丕烈的诗社中来。这首诗写得中规中矩,先写红颜薄命,仅留剩墨残香,幸而诗稿留存,一卷小诗使人得窥唐代女冠风貌;再写宋本流传,经明代项元汴、朱承爵、沈梥诸家流传至黄丕烈,算是得到了最好的归宿。

诗中有两句值得特别留意。一是“小诗一卷尚唐风”。清人论诗有“唐宋之争”,尤其是嘉庆、道光年间的学者,多有以宋诗为宗尚者,而显然作者对唐风更加瞩意。二是“朱印周遭仞木公”。木公是沈梥之字,他是项元汴孙辈的友人,其人其事在明末清初,颇难考证,虽然诗册中钤有许多他的印章,但是当黄丕烈得书时,并不知道这位藏家的来历,而是经与顾莼请益讨论才知道其姓名字号。这一过程很可能吴嘉泰有所耳闻,所以他在诗中很自然地将沈梥作为一个重要的递藏环节来看待,特别描写了书中朱承爵的题鉴周围充满了沈梥的钤印。这些细微的鉴赏角度无形中透露出清代学者作诗的一贯风格,即好以诗论学。吴嘉泰早年曾受业于著名史学家钱大昕,本人亦以精于鉴赏著称,其个人之趣味、见解,从这两句诗中或能窥见一二。

3

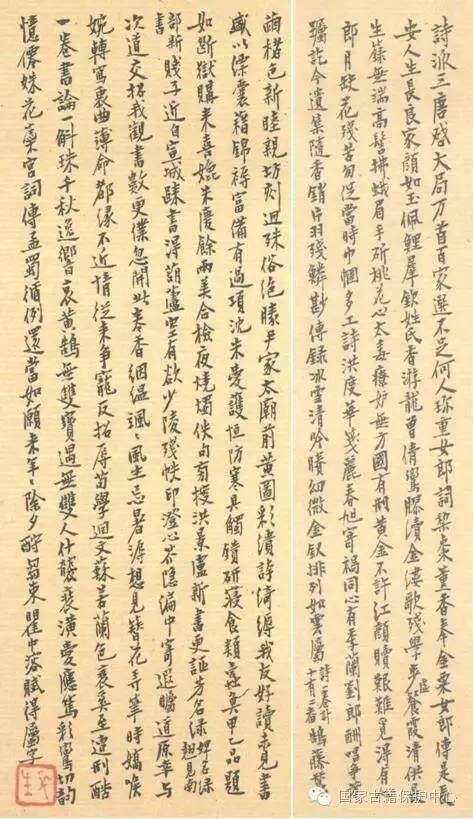

瞿中溶 得 “属”字

瞿中溶得“属”字,作一歌行体长诗。瞿中溶,字苌生,号木夫,嘉定人。他是史学家钱大昕之婿,精通金石之学,藏书著述皆富,与黄丕烈交往密切。黄丕烈藏书中的宋刻本《朱庆馀诗集》、元刻本《孔氏祖庭广记》、《稼轩长短句》都有瞿中溶的观款题跋。士礼居丛书中有半数题首皆出自其笔。

瞿中溶此诗,不仅在这次诗社中独树一帜,在后世也颇有影响,民国时有学者作《女诗人鱼玄机》一文,在开篇即引用此诗。诗的前两句总写宋本女郎诗的稀见。虽然唐诗各流派泽披后世,唐诗选本更是层出不穷,但为鱼玄机专刻一集,可见刻者之珍重。接下来用六句总括鱼玄机生平,包括入道前后、妒杀婢女、归罪处死等,皆源出于史料记载。而后用同等篇幅写此宋本之价值。虽当时巾帼工诗者众,有名者如薛涛(字洪度),李冶(字季兰),与鱼玄机并称唐代三大女诗人,但传世诗作皆仅剩一卷。而鱼玄机的诗作却能由陈起睦亲坊搜集刊刻,成为版刻史上的重要实物,实在非比寻常。

接下来的五句是对黄丕烈收藏此书的评论。夸赞黄丕烈之富堪比明代收藏此书的三位大家项元汴、沈梥、朱承爵,更为重要的是他对古书的热爱可谓更胜前人:不仅是形式上的热爱——保护书籍,而且是学术上的热爱——钻研内容、校勘评鉴。鱼玄机诗集乃黄丕烈购兰陵缪氏藏朱庆馀诗集后继得,两书同属于陈宅经籍铺刻本,黄丕烈极爱此宋刻小种,连得二书,故秉烛夜校。“佚句旁搜洪景庐,新书更证芳名录”是具体指考证鱼集的成果。洪迈字景庐,黄丕烈用其《万首唐人绝句》校勘鱼诗。后半句有作者自注“婢名绿翘,见《南部新书》”,应是作者欲借此诗向黄丕烈提供信息。黄丕烈藏有一部十分稀有的十卷本明刊《南部新书》,嘉庆二年(1797)书友顾广圻曾在士礼居读过此书,也许瞿中溶亦知此事,故而特意写出。实际上《南部新书》中关于鱼玄机事的记载仅一句“女道士鱼玄机,住咸宜观,工篇什,杀婢绿翘,甚切害,事败,弃市。”而且这也并非对此事最早的记载,绿翘之名在五代的《三水小牍》中已经出现,且黄丕烈嘉庆五年(1800)得一影宋本《续谈助》,乃明代嘉靖年间姚咨手录,被黄丕烈目为“奇书”,其中就有全文转录《三水小牍》的材料。不管实际情形如何,至少可见瞿中溶对女郎诗并非一般性的观赏,对黄丕烈之藏书也非泛泛了解而已,而是有着比较深入的学术见解,是一位真正的懂书之人。所以他在诗中不禁略用笔墨写了自己近来得书景况:刚从安徽宣城归来,没有得到什么书,唯有杜诗残帙与《芥隐笔记》可以聊作消遣。

写完这两句则话锋一转,又回到了女郎诗。友人召唤他来观书使他忘记了夏日的暑溽之苦,展观诗册更令人想见美人簪花弄笔之动人场景。可是作者对鱼玄机的评价并不高,他认为鱼玄机之薄命乃不近人情、咎由自取,如果她能够学学《列女传》中的苏若兰,用诗才来打动变心的夫君,而不是因妒杀人,就不会有后来遭受酷刑的命运。这里值得一提的是,作者所说的这位苏若兰,就是魏晋时期那位创作了《璇玑图》的才女,她名蕙,字若兰。我们知道鱼玄机出家前就叫蕙兰,而“玄机”又与“璇玑”同音,这个小小的巧合恐怕正是作者从历史上许多曾用诗才挽救了自己爱情的女子故事中选出这一则的原因,同音、同名而不同命运的故事,似乎更加容易令人浮想和回味。

全诗以最后四句作结收束,作者虽不认同鱼玄机其人,但是对其书的流传则追捧有加,认为这一卷书就像一斛珍珠一样宝贵,让人们千载之下犹有机会哀悯一位感情遭遇不幸的女诗人(按:“黄鹄之歌”典出《列女传》“悲黄鹄之早寡兮七年不双”,后比喻女子守节不嫁或空闺寂寞)。现在,这部无价宝书更是遇到了最珍视它的主人,如果能再得到那位以“龙鳞楷韵”著称书史的唐代女道吴彩鸾所钞之本,以及后蜀花蕊夫人所作的《宫词》,那就更是美人之书齐聚,值得年年岁岁庆贺下去了。通观全诗不难看出,瞿中溶这首长篇歌行是这次诗社中用力最深的一首作品。他不仅仅是就书论书,也不仅仅只局限于鱼玄机一人,而是始终通过对比的方式将鱼玄机的作品以及文本的流传放在广阔的视野中来衡量,显示出作者的过人学识。

4

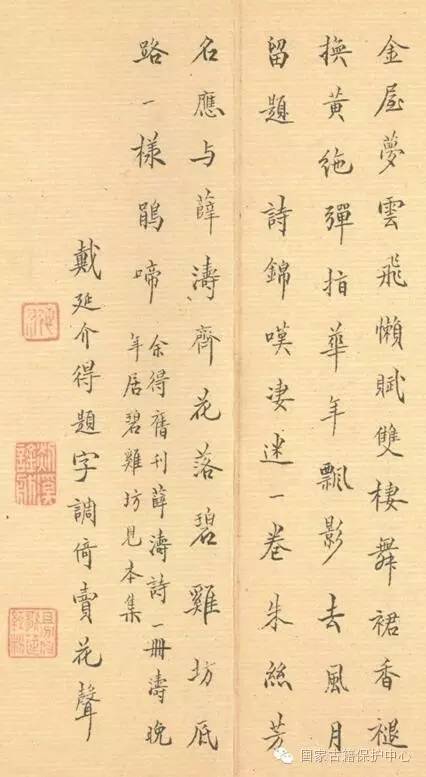

戴延介 得“题”字

戴延介得“题”字,作词一首,调寄《卖花声》。戴延介,字受兹,安徽歙县人,寓居吴县,监生。著有《银藤花馆词》四卷及《古藤山馆诗钞》。此首词前半阕写鱼玄机入道前为李亿侍妾之事,金屋宠爱之梦风云流散,二人欢爱时光不再,只好换上道服,改过另一种风月生涯。后半阕写鱼玄机诗作之地位,当与薛涛等同。戴延介与黄丕烈之交往不见于记载,而本词后有作者自注云:“余得旧刊薛涛诗一册,涛晚年居碧鸡坊,见本集。”可知作者藏有薛涛诗集旧刊本,这里所透露出的藏书信息也可能是其受邀参加诗社的原因之一。

5

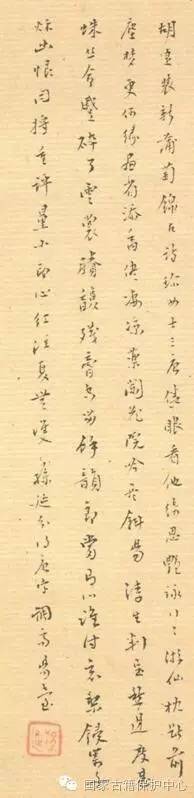

孙延 得“唐”字

孙延分得“唐”字,作《高阳台》词:

胡蝶装新,蒲萄锦古,诗珍女士三唐。倦眼看他,绮思艳咏行行,游仙枕断前尘梦,更何缘,画省添香,尽凄凉,药兰花院,吟尽斜阳。浮生判是愁边度,甚蛛丝命蹙,碎了云裳,胜馥残膏,空留余韵郎当,有心谁付哀梨锓,寄千秋,幽恨同将,重评量,小印心红,江夏无双。

孙延,原名衡,字寿之,号蔚堂,吴县人,诸生,家有古梅九枝,自称“九梅居士”。工诗词、篆隶、书画,著有《海月词》,《国朝词综》选其词六首。这首词无说理议论,以叙述抒情为主。上半阕先从书之外观写起,黄丕烈特制蝴蝶装,华丽却又古色十足,将唐代女郎的诗篇衬托得更加珍贵,再看书中文字,一行行无非风格绮艳的思致吟咏,既有入道游仙之举,便是了断了前尘旧爱,只剩下凄凉悲切之词了。(汉代尚书省以胡粉涂壁,紫素界之,画古烈士像,别称“画省”,此处“画省添香”暗指鱼玄机入道前为李亿侍妾事。)下半阕写鱼玄机虽薄命而死,空留残篇剩句,却有后世有心人付之梨枣,使得千秋之后的观者还能一再赏鉴,书中那一方方钤印更使之成为无双之宝。全篇气息连贯,清丽哀婉,可见乃作者当行本色。

孙延与顾莼常有唱和往还,故而与黄丕烈也较为亲密。黄丕烈除诗词之外,还非常看重孙延对书画之学的精通。因黄丕烈不善画,但对名家画作之爱不亚于书,所以他愿意与精擅书画的当行里手交流。如他藏有一部宋本《离骚集传》,此书卷端有一帧清代著名画家方熏所作之兰,因极看重此画,故不肯妄作评鉴,于是特别邀请孙延来品题这幅画。孙延遂于画之右侧作跋一篇,指出方熏所画乃应《离骚》中“滋兰树蕙”之意,又细说兰与蕙如何分辨,于笔墨之意甚明,颇合黄丕烈之意。(见《士礼居藏书题跋记》卷五)

6

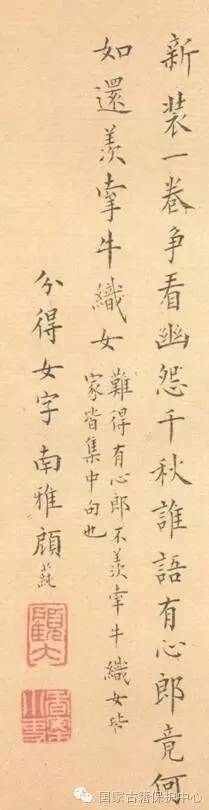

顾莼 得“女”字

顾莼这首六言诗是这次结社中篇幅最小者,而且还采用了书中成句。(作者自注“难得有心郎、不羡牵牛织女,皆集中句也。”)可见作者只是一挥而就,随意题写,他并未准备以诗的形式向外人道出更多故事,可能还多少有些自矜和骄傲的成份:眼前人人争看的这一卷重新装裱过的女郎诗册,背后那许多的故事,该向谁去论说?前文已经有所提及,无论是与黄丕烈关系的亲近程度,还是对考证这部书所提供的帮助,顾莼的地位都是这次诗社中的其他人难以比肩的。他既然如此重要,便也无须在这样的场合向人自证了。

有趣的是,此诗后有钤印两枚:朱文方印“顾大”、白文方印“香案小吏”。“香案小吏”亦是何焯之号,何焯有一朱文方印刻此。(见《书画鉴影》卷十六)女郎诗中有一印文曰“茶仙”,黄丕烈最初并不知是何人之印,这是一个与沈梥一样困扰黄丕烈的书中疑难。顾莼既然帮助黄丕烈解决了沈梥的问题,那么剩下的这一个印文,二人肯定也有交流和讨论,而顾莼既自刻“香案小吏”,当对何焯比较熟悉,很有可能向黄丕烈提供了一些线索,但黄丕烈没有亲自经眼实物所以一直未能作准,直到八年之后(1811,嘉庆十六年辛未)在某处见过原印,这才做题跋补记了一笔:“茶仙一印是义门先生图章,辛未仲冬获观,因附志于此。”(《士礼居藏书题跋记》卷五)至此,黄丕烈对女郎诗最初的两个疑问才算有了圆满的解答。

7

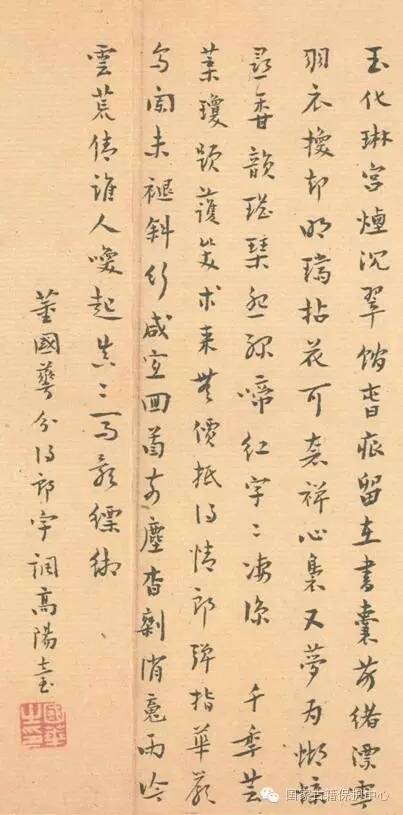

董国华 得 “郎”字

董国华得“郎”字,题词一首,调寄《高阳台》:

玉化琳宫,烟沉翠馆,春痕留在书囊,芳绪飘零,羽衣换却明珰,拈花可奈禅心袅,又梦为,蝴蝶寻香,韵瑶琴,怨绿啼红,字字凄凉。 千年芸叶琼题护,笑求来无价,抵得情郎,弹指华严,乌阑未褪斜行,咸宜回首前尘杳,剩消魂,雨冷云荒,倩谁人,唤起真真,写影缥缃。

董国华,字荣若,号琴南,吴县人。曾受业于钱大昕门下,嘉庆十三年(1808)进士,官至广东雷琼道。工诗文,词尤婉约,有《香影庵词》。

此词前半阕写鱼玄机矛盾重重的身份。琳宫乃道观、殿堂之美称,翠馆则有代指青楼之意,羽衣是道士的别称,明珰却是珠玉红妆之意,鱼玄机的思绪和诗情时时在两种身世之间转换,却皆不能圆满,令人读去不免凄凉。后半阕写女郎诗的流传情形。此书不仅有芸香庇护,得以在后世被人品题,而且还有一位书痴黄丕烈将之视为无价,此珍重之情似可以抵得上鱼玄机心中那位“有情郎”了。唯有一个遗憾即女郎之倩影尚无人描绘,当然,这个被作者放在结尾处的小建议很快就会引起黄丕烈的注意,于是在今天的我们看来,也便没有遗憾了。

董国华与孙延所作皆以《高阳台》为词牌,词境也大有相似之处。二人之作,从风格上看皆承自清词三大流派之一的“浙西词派”。浙西词派以朱彝尊为代表,推崇张炎、吴文英、姜夔等南宋词人,这些词人长于创作慢词,讲究句琢字炼,声律和谐,风格典雅清空,表意含蓄蕴藉。虽然嘉庆年间,浙西词派的影响力已经衰退,有堆填弄巧、寄托不深之弊,但是不难感受到,在士人的日常交往创作中,这类风格的词作还是颇受认可。

8

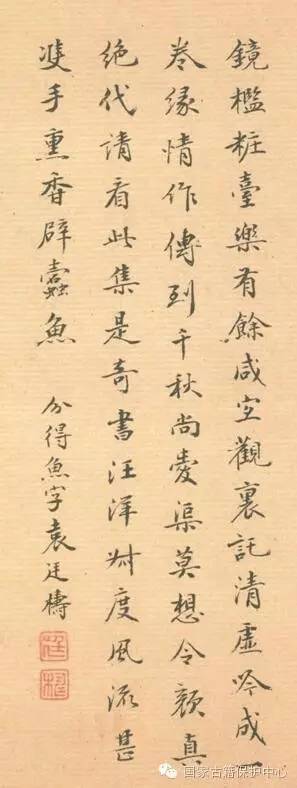

袁廷梼 得“鱼”字

袁廷梼(1764-1810),字又恺,一字寿阶,吴县人。精于小学,与钱大昕、王鸣盛等论学,考据精当。袁廷梼乃明代藏书家袁褧后人,藏书楼曰“小山丛桂馆”、“五砚楼”、“红蕙山房”等。与黄丕烈、周锡瓒、顾之逵并称乾嘉间四大藏书家,号为“藏书四友”。

袁廷梼与黄丕烈私交极好,二人是儿女亲家,黄氏将次女嫁与袁氏次子仲和。在藏书校书方面,二人常互通有无,如黄丕烈收藏《春秋繁露》后,袁廷梼借得扬州秦太史藏钞本,转借黄丕烈校雠。有时二人也会在买书时互相较量,如黄丕烈曾于书坊中见一吴枚庵临宋本《易林》,因非全书而稍有犹豫,于是被袁廷梼买走。袁廷梼得此书后,从卢文昭处借得一临本过录补全,一度成为此书之通行本。直至黄丕烈又见到吴枚庵家散出的临写本之底本,果断花白金三两买下,终于算是得到此书的最终解释权。遗憾的是,袁廷梼英年早逝,也使黄丕烈少了一位兴趣相投的挚友。嘉庆十五年(1810)后,当黄丕烈再读到与袁廷梼有关联的书,常不免悲从中来,乃至发出“五砚楼在人何在,手触遗编涕泗流”之叹。

在眼下这个友人相得的欢乐场景中,袁廷梼为庆祝黄丕烈得到女郎诗,题写了一首七律。他是这次诗会中难得的没有拿女郎之艳大做文章的人,而是将目光投注在“此集是奇书”这一焦点。“叔度”指代黄丕烈,典出《后汉书?黄宪传》:“叔度汪洋若千顷波,澄之不清,淆之不浊,不可量也。”是赞美一个人品学超群,气量恢宏。不难感受到,这首诗中流露出作者对友人由衷的敬爱以及发自内心的对奇书善本的热情。

9

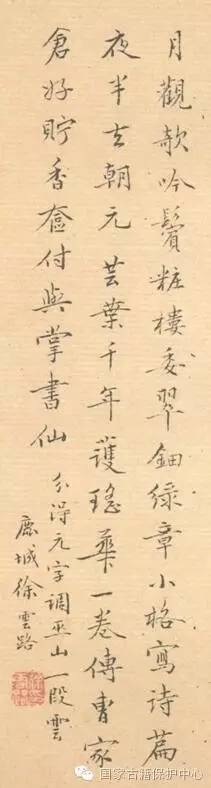

徐云路 得“元”字

徐云路,字起万,号懒云,昆山人,诸生,工诗文,长于词。著有《瀹雪山房词草》、《釀花居诗》、《云海楼文集》。徐云路与黄丕烈、袁廷梼皆有交谊,因他善画墨梅,故周围友人凡得前代与墨梅有关之名画名书常邀其品题,如王企川藏明王元章《墨梅长卷》即有其观款,而沈绮云古倪园影刻袁廷梼藏宋本《梅花喜神谱》亦有其题词。不过眼前这首词显得有些像应酬之作。先写当时之景:鱼玄机的主要生活是翠钿梳妆,诗歌酬唱,道家修行仅仅是夜半之事,再写眼前之景:一卷诗集传至今日,付与“掌书仙”黄丕烈。

10

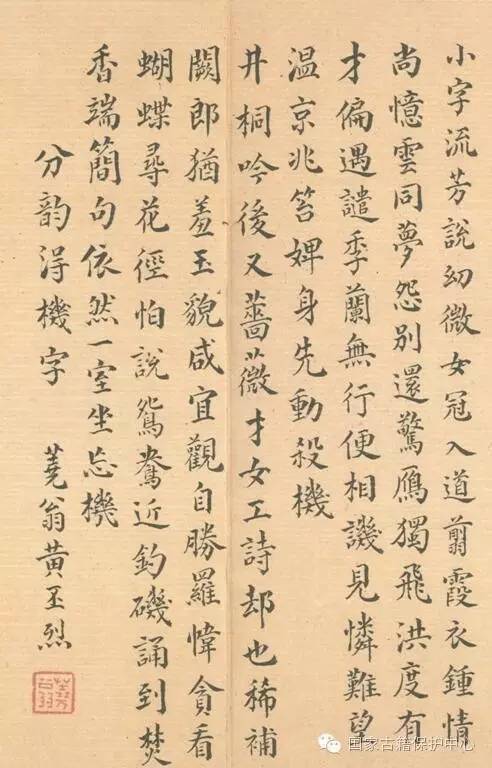

黄丕烈 得 “机”字

黄丕烈无疑是此次诗会中兴致最高的人,他不仅一连做了两首七律,而且这两首诗与书籍版本全然没有关联。他作为诗集现在的主人,已经不需要再用诗词来讨论版本是否珍贵、递藏故事是否精彩等价值问题,他所要做的,只是好好地阅读和欣赏。这两首诗其一论鱼玄机生平之事,其二论鱼玄机所作之诗。诚然,黄丕烈不可能从鱼玄机那些已经成为历史定格的故事中读出比别人更多的新意,不过,他作为一位热情的读者,还是表现出了十分鲜明的态度:历史上有才情的女子往往命运多舛(如薛涛生活贫苦不得不入乐籍),而一旦这类女子脱离了所谓社会道德伦理对一般女性生活的规范,那么不管她多么有才华都会遭受到世人的无情讥讽(如李冶因失行被处死)。虽然鱼玄机之死属于自身罪责难逃,但是显然作者没有任何兴趣从道德或者法律层面去评价一位女诗人。他所看重的是历史流传过程中最为不易的那一面:“才女工诗却也稀”,能够在历史上留下名字的女性是那么少,她们的作品难道不值得仔细品读吗?如果说那些斤斤计较一位诗人文学评价和地位究竟如何的读者是存了机巧功利之心,那么我们眼前这位鱼玄机的忠实拥趸则已经完全沉浸其中,可以称得上是陶然忘机了。

11

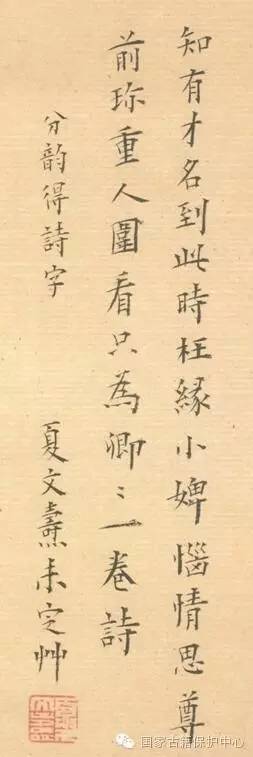

夏文焘 得“诗”字

夏文焘,字季慈,乾隆壬子(1792年)举人,泰州学正,少从钱大昕游,通舆地之学,兼通算学。此诗以一个论点立足,即鱼玄机若能预知自己会有如此诗名传至后世(人们为了亲眼目睹她的一卷诗篇而珍重围观),也就没有必要将婢女引发的那一点点小恼怒放在心上了。虽然这首七绝看起来让夏文焘成为此次结社中才力较未彰显的一位,但实际上,他却时常活跃于黄丕烈之诗友圈。潘奕雋之《三松堂集》中记载了不少诗社活动,黄丕烈、瞿中溶、顾广圻、夏文焘、孙延、袁廷梼、李福皆为同社之友。在藏书刻书方面,夏文焘与吴中“藏书四友”亦常交流,曾共同品题元刻本《丁鹤年集》。道光元年(1821年),黄丕烈还曾刊刻夏文焘表弟顾凤藻所藏之《小正集解》。

热闹的结社品题之后,女郎诗并没有在黄丕烈的书斋中沉寂下来,遇到情趣相投的友人,黄丕烈还是会取出自己挚爱的这册小书与之共赏,于是我们在书册中还能看到其他专门题就的跋识。事实上,在购得《唐女郎鱼玄机诗》后的十几年间,黄丕烈曾在许多场合向友人展示此书。

如果鉴赏的环节仅仅停留这一层面,那么棚本鱼玄机诗便与黄丕烈得到的其他宋本并无太大的不同,其间所发生的交流、品题与玩赏,皆是一个收藏家与友人之间再普通不过的日常生活。但是,黄丕烈没有止步于此,他将这部书进行了重新装裱,采用黄氏特有的“蝴蝶装”形式,将十二页原书与他所积累的友人题跋、诗作、画作,书信等凡与此书相关的种种汇集成册,与原书合为一体,正是这一举动,坐实了《唐女郎鱼玄机诗》在黄丕烈心中“无价之宝”的地位。这部书从此不再是单纯的收藏品,只是象征着拥有者的眼界、趣味甚至财富,而更像是一个标本,凝固了藏书家生活中的欢喜或忧伤,喧嚣或寂寞,期盼或失落。我们看到他的亲人、朋友一一登场又萧然离去,我们看到他固守着一份坚持,等待着属于自己的归宿,这一切仿佛是一帧帧随时能变得鲜活的图画,丰富得几乎快要使人忘却那十二页正文中的主人公。这部薄薄的小册子,已经像其他幸运的书籍那样辗转流传了上百年,现在却遇到了更大的幸运,成为一位载入史册的收藏者寄放情感的栖身之所。

如果说行诸钤印是表达为我所有,落笔题款是声明我所经手,那么黄丕烈的收藏之道则远远超出这种私人的趣味。在黄丕烈这里,书籍不仅仅是时时摩挲雅赏的案头清供,也不仅仅是可堪倾心相对的故交知己,而变成一件件走下了博古架的艺术珍品,或者是跳脱出学术史的独立个体,成为当下生活的参与者,甚至成为主角。所以每有珍本出现,都值得群贤毕至,邀一满社,诗酒唱和相庆,笔墨丹青相映。古代藏书家那些在清霜呵冻之时写下的萧瑟、隐微、私密的得书之乐,被黄丕烈这样热烈、坦率、淋漓尽致地展现出来,得以让我们看到他因得书而拥有的丰富的日常生活。

黄丕烈视棚本《唐女郎鱼玄机诗》为“娱老之资”。仔细体味这个词,可以说字字珠玑。所谓“娱老”,是欢度晚年的意思。对于一位藏书家来说,一生过眼古籍无数,经史子集之中,何书可以作晚年自娱之用?我们先来看看清代著名的格言笔记《幽梦影》中是怎么说的:

读经宜冬,其神专也;读史宜夏,其时久也;读诸子宜秋,其致别也;读诸集宜春,其机畅也。

显然,对读书人而言,经史是学问之正道,需专心致志,花时间攻读,而诸子别集之作,读来别致,神思舒畅,自然要随意一些。黄丕烈的藏书中,重要者皆有名号为标记,如其最重要的名号“士礼居”,是因为嘉庆七年(1802)冬天购得宋严州刻本与宋景德官刻本《仪礼》,而《仪礼》又名《士礼》,因此颜其室名。又如其得虞山毛氏藏北宋本《陶渊明诗集》、南宋本汤氏注《陶诗》,取号“陶陶室”。能令藏书家起室名、刻钤印的书,那就不仅仅是版本珍贵,而是具有郑重其事的意味,被当成“镇宅之宝”来对待的书,自然不能以玩赏心对之。所以能玩者,能娱者,必非经史类,即使是集部,也得是一册精巧别致的小书;而可玩者,可娱者,又使这本小书不能是人人可得而见者,某种程度上是另一种意义的“镇宅之宝”。

再如《幽梦影》说:“少年读书,如隙中窥月;中年读书,如庭中望月;老年读书,如台上玩月。”为老者,能以超然从容之心玩赏,又能免除所谓物议。人到老年,少了功名利禄的牵绊,更无须刻意表露正人君子克己复礼的崇高,反而敢以“娱”为理想。资,则更是意味深长。此书非仅是玩赏的资料,还有可能是生财的资本。黄丕烈将此书借出两次,刊刻新本,销量应该十分可观。宋本原版越是声价高涨,人人向往,那么复本自然也能应声而涨。我们可以试想,如果没有黄丕烈,这本小册子的页数会少一半,而它的价值,会不会一直徘徊在“五番钱”,更是不好说。