来源:国家古籍保护中心

日期:2016-07-13

作者:国家古籍保护中心办公室 张波

编辑:赵洪雅

上一期内容向大家介绍了鱼玄机传奇的一生,欣赏了这位女诗人细腻动人的诗作。现在,让我们围绕着这册宋刻《唐女郎鱼玄机诗》,看看它的刻印者和收藏者都留下了哪些故事吧!

陈宅书籍铺

陈起,字宗之,号芸居,南宋出版家,生卒年不详,大致生活于孝宗、光宗、宁宗、理宗四朝。他在当时的书业中心临安城北睦亲坊一带经营一家书坊,叫做陈宅书籍铺,书坊不光卖书,还编书、刻书,名声远播,并由此结识了宋末许多文人雅士。徐从善赞陈起“生来稽古心,文士独知音”,可见陈起非常受当时文士欢迎。陈起是一名学者型商人,他有一座藏书楼,名叫芸居楼。所谓芸居,是指有芸香护持的地方。芸香是一种可以驱虫的香草,是古人书房中的常备之物。陈起酷爱诗文,有《芸居乙稿》行世,在他漫长的刻书生涯中,有两件值得夸耀的出版经历都和诗文集有关。

第一是刊刻了《江湖集》,使一批活跃于南宋末年的诗人作品得以流传后世。这些诗人的身份多为下层官僚、平民布衣、隐逸之士,其作品本来无甚机会载入诗史,但是因为陈起喜欢与他们结交论诗,为他们一一刊行了诗集,所以后来在文学史上多了一个叫做“江湖诗派”的诗人群体。他们中最为著名的诗人有姜夔、戴复古、刘克庄等等。这批诗人的创作虽然有时过于率意粗糙,境界气质较狭,但是对南宋盛行已久的江西诗派“点铁成金、夺胎换骨”的诗法与风格有所更新变革,崇尚晚唐诗风,在古体诗和七言绝句两个体裁时有佳构,故在诗史上占据了一席之地。

第二是刊刻了相当大数量的唐人诗文集。周端臣曾作诗称陈起“字画堪追晋,诗刊欲遍唐”,可见其在搜罗刻印唐人别集时所费心力之多。与《江湖集》的刻印相似的地方是,陈起所刊选之唐人集亦多为小家,作为出版者而言,这种刻印的眼光对保存文献而言乃是一种特殊的贡献。陈起所刻唐人集流传至今者,据张秀民《中国印刷史》考证有18种。王国维《两浙古刊本考》称“今日所传明刊十行十八字本唐人专集、总集,大抵皆出陈宅书籍本也。然则唐人诗集得以流传至今,陈氏刊刻之功为多”。清光绪年间江标辑《唐人五十家小集》据陈起刻本翻刻。除鱼玄机诗集外,国家图书馆所藏《李丞相诗集》(李建勳)、《周贺诗集》、《杜审言诗集》、《常建诗集》、《甲乙集》(罗隐)、《朱庆余诗集》,亦为陈氏所刻。因这些诗集末尾多有“临安府棚北睦亲坊陈宅书籍铺”牌记,故后世版本学中称之为“书棚本”,是宋版书中一个重要的类别。

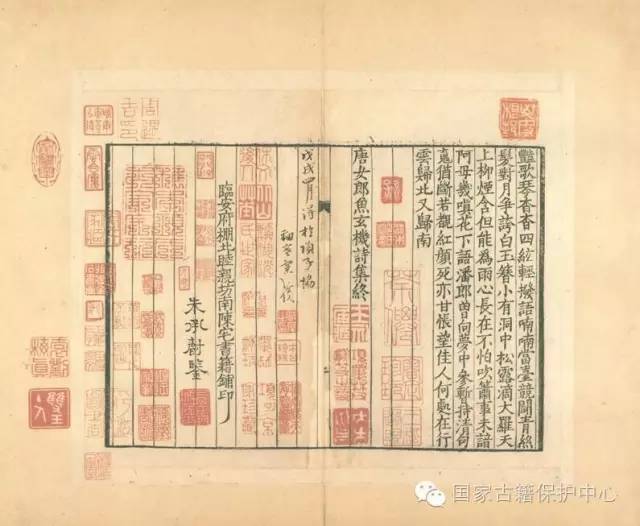

《唐女郎鱼玄机诗》卷尾“临安府棚北睦亲坊陈宅书籍铺印”牌记

《唐女郎鱼玄机诗》,或许是陈起刻书时加上去的名字,因为再也没有更早的记载,提到过鱼玄机诗曾被辑录成集,并有名称。我们只是知道,她去世后,有近50首诗流传了下来。陈起,是已知最早将这些诗搜集起来,并刻印诗集的出版人。关于这个书名,最可玩味的就是“女郎”二字,从这个称谓中,我们可以看得出陈起对这位女诗人充满了怜惜之情。

古代汉语中,泛指女性的词是“女子”,《诗经·载驰》有“女子善怀,亦各有行”。但是这个词,还有两层特指的意义,一是指未嫁的女性,郑玄注《礼记》就有“女子,谓未嫁者也。”二是指家庭中的女儿,《左传·襄公二十六年》有“宋芮司徒生女子”。显然,这个称谓不适合用在鱼玄机身上,因为她不仅十几岁就嫁人为妾,而且我们也不知道她的父母是谁。

根据鱼玄机最后的身份,“女冠”和“女道”这两个词都适合。尤其在唐代,“女冠子”还是一个教坊曲的名称,内容多咏女道士,到了宋代,这个词更成了词牌名。更重要的是,根据现存文献,“女冠子”的小令始于温庭筠,温庭筠是鱼玄机最为仰慕的诗人。如果顺着这个思路遐想过去,似乎“唐女冠鱼玄机诗集”是一个适宜的名称,既符合诗学的语言,又有特别的蕴意。

陈起作为南宋著名的出版人,命名功力的确不凡,他没有用“女冠”,而是用了“女郎”。这个词,只能追溯出少数的诗学谱系,但是却能令人眼睛发亮。《南齐书·文学传·贾渊》有“青州世子,东海女郎”。乐府名篇《木兰诗》更有“同行十二年,不知木兰是女郎”。而南宋的《东京梦华录·七夕》则曰:“儿童裁诗,女郎呈巧,焚香列拜,谓之乞巧”。从鱼玄机诗集后来的命运中我们会发现,它与七夕有着多么重大的联系。

“女郎”就是年轻女子的意思,没有更加特殊的指称。显而易见,陈起最想要突出的,就是这位诗人的年轻,除此之外,“女郎”向我们传达出的是一种不受身份拘束的、富有强烈生命力的、活泼的象征意味,比如代父从军、女扮男装的花木兰,甚至包括那个铭刻在墓志上,考倒了学士鲍照的“东海女郎”。而鱼玄机确实就是这样的“女郎”,她的才华和行事做派早就超越了“女冠”的身份,这个身份并没有限制她的生活,更重要的是,这个身份无法概括她的生命。

有了这样一番斟酌,我们就会感到陈起对鱼玄机这样一位女诗人,是多么的同情、理解、怜爱和赞叹。虽然他没有行诸笔墨,但是他比起后世数不胜数的行诸笔墨的大文献家、大收藏家,其所作所为,非但不显出知音不存的遗憾,反而称得上前无古人、居功至伟了。

以爱妾换宋版?

朱承爵,字子儋,号舜城漫士,又号磐石山樵,晚更号左庵,江陵人。为文古雅有思致,诗亦清丽,尤工笔翰,时出新意,写花鸟竹石亦秀润合作。(姜绍书《无声诗史》卷三)

朱承爵是一位学者,在诗学方面尤有建树,作有《存余堂诗话》。此外,朱承爵还刊选过《放翁律诗钞》四卷(见《天一阁书目》卷四之一集部)、《黄太史精华录》八卷(《铁琴铜剑楼藏书目录》卷二十集部二)。他对版本的题跋也多集中于诗集,如《庾开府诗集》、《浣花集》、《黄太史精华录》。亦藏有宋版《离骚集传》(《铁琴铜剑楼藏书目录》卷十九集部一)、棉纸旧抄本《奇字训释》(《汲古阁珍藏秘本书目》)等。

朱承爵在《唐女郎鱼玄机诗》中留下了“朱承爵鉴”四个大字和一枚钤印:

他并没有说明对此书的鉴赏是从何种角度加以进行,但我们可以大致推测他应该收藏有一定数量的诗歌别集,这部仅有十二页的宋版书仅仅是其中较为珍贵的一件,他对之也并无特别的钟爱之情。然而在清代的鉴赏者那里,朱承爵这位严谨规矩的学者却被强安了一个艳异乃至有些任性的传奇故事,那便是“以爱妾换宋版”。叶德辉《书林清话》载此事原委曰:

黄记鱼玄机集云:朱子儋,江阴人,世传有以爱妾换宋刻汉书事,亦好事之尤者。逊志堂杂钞云:嘉靖中,朱吉士大韶性好藏书,尤爱宋时镂板,访得吴门故家有宋椠袁宏《后汉纪》,系陆放翁、刘须溪、谢叠山三先生手评,饰以古锦玉签,遂以一美婢易之。盖非此不能得也。婢临行题诗于壁曰:无端割爱出深闺,犹胜前人换马时。他日相逢莫惆怅,春风吹尽道旁枝。

不难看出,黄丕烈及其友人在鉴赏鱼玄机诗集时将嘉靖年间的朱大韶与朱承爵二人混为一谈了。

被八卦的朱承爵表示很冤

朱大韶,字象玄,号文石,松江华亭人,嘉靖二十六年进士,官至国子监司业,家有快阁,富于收藏。其事迹主要见载于清代一位著名的同姓学者朱彝尊的著述中。《静志居诗话》载其爱宋版事,《明诗综》卷八十六载其婢所作之诗。道光年间汪远孙《借闲生诗》卷一亦有《美婢换书咏明华亭朱大韶事》:

书带草,当阶生,化作将离赠妾行。郎君爱书入骨髓,坐令贱妾悲流水。

君之视妾一何重,黄金白璧同其用。君之视妾又何轻,残编断简随飘零。

妾去书来君莫悔,书册长存妾颜改。读书一卷酒一巵,记取添香夜半时。

虽然朱承爵并没有做过以“爱妾换宋版”的事情,但是对宋版极为迷恋和嗜好的清代藏书家们却大多将错就错地把这个故事安放在的他的身上,这大概也是所谓“佞宋”的一种固执吧。

蕉窗一时盛事

当今天的我们游览驻足于皇家宫殿的展陈大厅,或者翻阅古代书画图录,都会惊叹于其中那些近乎于喧宾夺主的钤印,它们仿佛正在骄横地宣布着这件物品的归属权。这其中有一位帝王最为我们所熟知,那就是著名的乾隆皇帝,他的几枚重要的大印,总是煊赫而张扬地出现在书画名迹的正中央,让人无法忽略。

如果说天下所有的珍宝几乎都要来谄媚于他、变成他的经眼之物、供他御览真赏是一种作为江山的统治者至高无上的权力,那么其实已经有一位江南商人先于乾隆皇帝100多年,通过私人的努力达到了与他几乎一致的高度。这位名叫项元汴的嘉兴士绅,才是更应该令我们惊叹的收藏家,他所聚书画珍宝之多,向我们透露出明代晚期的社会经济曾经多么繁盛,以及市民生活曾经多么奢华。在这些琳琅满目的珍宝之中,《唐女郎鱼玄机诗》几乎算不上什么重要的藏品,但是它却有幸成为了一个豪奢之家由盛而衰的见证,更令人唏嘘的是,这不仅仅是对个人、家族盛衰的见证,还有灭国亡天下的兴衰与沧桑,当大清顺治的年号悄然隐没在明末收藏家的笔锋之下,我们仅仅从一部小册子上也能感受到江南士绅在国家灭亡之后的悲情、迷惘和惨痛。

项墨林小像

项元汴(1525-1590),字子京,号墨林,别号墨林山人、墨林居士、香严居士、退密庵主人、退密斋主人、漆园傲吏等,浙江嘉兴人。国子生。以其为代表的嘉兴项氏是晚明时代最著名的豪奢家族之一。王世贞论项氏之富称:“(严世蕃)尝与所厚屈指天下富家,居首等者凡十七家……积资满吴兴五十万以上,方居首等。前是无锡有邹望者,将百万;安国者,过五十万;今董尚书家,过百万;嘉兴项氏,过百万。项之金银古玩,实胜董,田宅典库资产,差不如耳。”(引自谢国桢:《明代社会经济史料选编》,福建人民出版社,2004年。)项氏家族没有很高的官阶,但是资产过百万,是天下首富之家,尤其是收藏的金银古玩,更是其他家族无法比肩。

嘉靖末年,四十出头的项元汴已经因为收藏而名满天下,大约在万历十年(1582),内阁首辅张居正的垮台使得大量内府书画散出,这成为项元汴大宗收藏的来源之一。历来最为名贵的收藏品往往集中于权贵之手,而历代权贵阶层又往往是你方唱罢我登场。明代权臣严嵩倒台后,其书画之藏充入内府,后因筹措武官俸禄,这批书画从公库中卖出,重新流入私家巨富之手。其后数年,张居正得势,书画藏品又从各方汇集于张氏,而张氏亦败,其藏品又充公,后被掌库太监盗出售卖,项元汴的不少重要书画藏品即来源于此。

有记载的项元汴藏书记录主要集中于万历前期,也就是稍后于他的书画购藏。他的藏书可能受到其兄项笃寿的影响。项笃寿(1521-1586),字子长,号少谿,项元汴仲兄,万历壬戌进士。著名藏书家、刻书家。藏书有陈宅经籍铺本《容斋三笔》、南宋世綵堂刻本《昌黎先生集》、《河东先生集》。《书林清话》称其所刻为“明人刻书之精品”,但是所刻不多,今传有嘉靖四十五年(1566)刻《今言》,万历间重雕宋建安漕司本《东观余论》,该书原本隆庆二年(1568)赠予项元汴。

促使项元汴对藏书感兴趣的主要原因大概有两个层面,一方面是整个的文化背景使然。从收藏品类来讲,名家书画真迹属于有直观视觉美感的收藏品,凡有财力之家皆喜购之,而古籍收藏较之书画而言较为小众,藏家以文人居多,同时,收藏书籍需要具备的知识也较多,故明代藏书家多为学者。项元汴从书画收藏旁及藏书,或许也有商人阶层渴求获得文人学者身份认同的因素。

值得一提的是,项元汴与《唐女郎鱼玄机诗》的上一位藏家朱承爵也在其他方面有奇妙的缘分。嘉靖二十一年壬寅(1542),文征明为子春作四体《千字文》(该卷现藏台北故宫博物院)。其中有文嘉跋云“(先君)尝见赵松雪于碧笺上作四体千文,心甚爱之,遂亦仿为一二。然未尝轻作,惟江阴朱子儋、丹阳孙志新、嘉兴项子京,各购得一本。”也就是说,项元汴与朱承爵在书籍的共同喜好之外,还都是文征明四体《千字文》仅有的四位收藏者之一。

项氏家族传至项元汴的孙辈,已经开始凋落,但是还依稀保持着豪族生活的气派,清初朱彝尊讲过这样一个故事:

向彤(项嘉谟),墨林之孙,赋性傥荡不羁,中岁产落。岁辛巳年饥,粮绝,从父以五斗米贻之,妾张为执爨,知向彤不甘澹泊,以二升米易干鱼进饭,向彤怒曰:“干鱼岂可下箸耶!”复以米三升易炙鸡,乃饭。

——(清)朱彝尊:《明诗综》,《四库全书》本

这位项元汴的孙辈,虽然已经家道中落,但是依然不能接受干鱼下饭的生活现状,一定要让家人用仅有的米饭换来新鲜的肉食才肯下箸,可以想见,一位不事生产的世家子弟,要维持这样的生活,只能依靠不断地典当先人积累下来的财富和收藏品。然而值得庆幸的是,到这时,《唐女郎鱼玄机诗》依然在项氏族人手中。清顺治九年(1652),鉴藏家吴其贞来嘉兴从他后人手中看到黄公望《水阁图》,曾说“子毗,墨林孙,时项氏六大房物已散尽,唯子毗稍存。”(引自吴其贞:《书画记》卷三,人民美术出版社,2006年)

池湾沈氏世家

距离嘉兴十余公里的池湾沈氏,与项氏家族几乎保持了四代的交往。嘉靖三十二年(1553)二月,二十九岁的项元汴得王宠草书《离骚并太史公赞卷》,书银二十两,得自池湾沈氏。卷中项元汴跋曰:“吴门王雅宜行草书楚屈平离骚,槜李项墨林山人家藏幽赏,求书银十五两。明嘉靖卅二年二月得于池湾沈氏,时加五两共廿两。”清顺治十五年(1658),项元汴去世后六十八年,其孙辈项庙谟(字子协)将《唐女郎鱼玄机诗》售予沈贞石的曾孙沈梥,同时出让的还有宋版《丁卯集》,曾为仇英藏物,后归项氏天籁阁,书末亦有“戊戌四月得于项子协”记语。

从沈梥身上,我们亦能看到与项元汴后人相近的生活状况:

公气宇宽宏,襟怀落拓,日与二三知己盘桓九松间,相与啜茗赋诗以为乐,不屑治家人生产,以致田盈万亩,仅存十之二三焉。

经历了江山易主的变迁,家世的沧桑、故物的流转似乎已经是生活中不那么痛苦的事件,但还是带有已经暗淡的、难以重现的往日胜景。已然过着避世生活的沈梥,只与二三友人徜徉于家族先辈所营造的山林古松之间,品茗赋诗,坐等时光流逝。在这样的生活状态下,他所获得的《唐女郎鱼玄机诗》其实并不是一件收藏的战利品,而是他与世家故交的共同记忆的延续。沈梥在书中钤下的许多印记,不光宣示了自己姓甚名谁,还将与自己家世相关的所有信息钤盖其中,他想要告诉我们的,似乎不是他的骄傲和占有欲,而是明末清初特定的历史背景下,士人独有的苍凉意难平的心绪。

在《唐女郎鱼玄机诗》中还有一枚钤印:槜李骆天游鉴赏章。

槜李,嘉兴古名,《汉书》作“就李”,《公羊传》称“醉李”,实际上因嘉兴一种水果得名。朱彝尊有《槜李赋》“府治西南二十里旧有槜李城,今芜没。”项元汴时代的文人喜欢以槜李代称嘉兴,以彰风雅。

骆天游,生平不详,生活时代大约在明末清初。清初著名藏书家、亦是嘉兴人的曹溶《静惕堂诗集》卷十六有《酬骆天游》二首,其中有“老方惊世换,人合与诗穷。入社娱醇酒,知几学转蓬”,可见其是一位经历了明清鼎革,沧桑历尽以诗酒自娱之人。又有“学道曾相助,为邻自不孤”,可知其与曹溶相交甚好。他有可能在曹溶处或者与之相关的鉴藏书籍的场合见到了《唐女郎鱼玄机诗》。

曹溶集中另有一首关于骆天游的诗值得特别注意,题曰“骆天游居近资福寺寺有宋柏一株要余作古柏行用少陵韵”。我们知道鱼玄机作有《题任处士创资福寺》,虽然只是寺名的重合,但是这位八百年之后的鉴赏者,竟然也居住在一座资福寺旁边,还要为寺中古松征诗一首,这不能不说是一种奇妙的巧合,不知道这是否又是骆天游在诗集中钤上一枚鉴赏章的原因之一呢?

沈梥之后,《唐女郎鱼玄机诗》可考的收藏者是何焯。何焯(1661-1722),初字润千,早年丧母,改字屺瞻,晚号茶仙,别署无勇、义门、香案小吏,苏州人。康熙四十二年(1703年)进士。乃清初著名学者,通经史之学,门人众多,学者称“义门先生”。著作有《义门读书记》五十八卷、《何义门集》十二卷等。他在诗集中仅留下一枚印章:

清嘉庆二十三年戊寅(1818)元旦,黄丕烈购得项元汴曾经鉴赏书画的大理石桌,作跋文曰:“此桌出墨林山堂,石背镌此四字,并镌云:‘其直四十金。’自余收得后,吴中富豪喜蓄大理石器具者,皆来议让,卒以未谐而止。岁丁丑大除,晤一博闻往事之人,谈及墨林当日,有数十万金之书画,皆于此桌上展阅,故项氏甚重之,而此时光泽可鉴,盖有无数古人精神所寄也。余虽不讲书画,而古书堆积,实在此桌间,安知非此石有灵,恋恋于此冷淡生活耶。今而后当谨护持之,勿轻去焉,庶足以慰此古物之精灵乎。戊寅元旦,坐雪百宋一廛,复翁记。”(瞿良士《铁琴铜剑楼藏书题跋集录》卷四)

黄丕烈购得的这台大理石桌,不仅仅意味着他乐意继承项元汴所经手的无数名家书画在此处展阅时所呈现的古人之精神,还意味着他将重新定义或者丰富收藏品的价值和意义。

明清以来的藏家们,除了钤印之外,几乎没有在书中留下任何题跋,可见他们都将《唐女郎鱼玄机诗》视为一件艺术品来收藏。并且,这件艺术品只是他们拥有的很多珍宝中的一件,并不足以长久地占据他们的注意力。然而,书籍作为艺术品的时代渐渐地淡出人们的视线,随之而来的是清代乾嘉学派兴起后热情而严谨的考据风气,我们可以从收藏家对这部小册子品鉴方式的转变认识到——一个新的时代降临了。