来源:国家古籍保护中心

日期:2016-06-24

作者:张波

编辑:赵洪雅

谁是鱼玄机

鱼玄机出生在唐大中初年。这是唐代历史上最后一个治世。唐宣宗李忱在位期间,内无党争之患,外无边陲之扰,罢外戚、轻赋税、重人才,国运呈中兴之势,吐蕃、回鹘、党项诸端皆偃旗息鼓,百姓得以康宁度日。关于鱼玄机的生平,《全唐诗》是这样说的:

鱼玄机,字幼微,一字蕙兰,长安里家女,喜读书,有才思。补阙李亿纳为妾,爱衰,遂从冠帔于咸宜观。后以笞杀女童绿翘事,为京兆温璋所戮。今编诗一卷。

清人所辑史料,可谓无一字无来历。从这短短几十字的背后,我们可以读出很多故事来。里家女,犹言倡家女,在唐代,这样出身的女子不能嫁与士人为妻,而她又是一位有才思、读过书的女子,注定不会听凭命运的安排,这短短几个字的介绍,已经预示了她悲剧的开始。

果然,她成为一位士人的妾,而这个叫李亿的士子,是大中十二年(858)进士科的状元,在《登科记考》中可以找到记载。唐代的进士科要考诗赋,折桂者皆为才学之士,那时的长安,登科后的进士们“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,往往流连于倡里巷中,鱼玄机这位有才思的倡家女应该就是这样认识了李亿。而他们的关系,也必定是短暂的。

唐代流传很广的一首诗《闻杜羔登第》正表达了妻子对丈夫的容忍程度:“长安此去无多地,郁郁葱葱佳气浮。良人得意正年少,今日醉眠何处楼。”李亿的妻子大概也是如此,良人今宵醉眠何处,似乎不是最要紧的事情。然而他还有大好的仕途,于是他对鱼玄机的“爱衰”,就理所应当成为故事的终点。

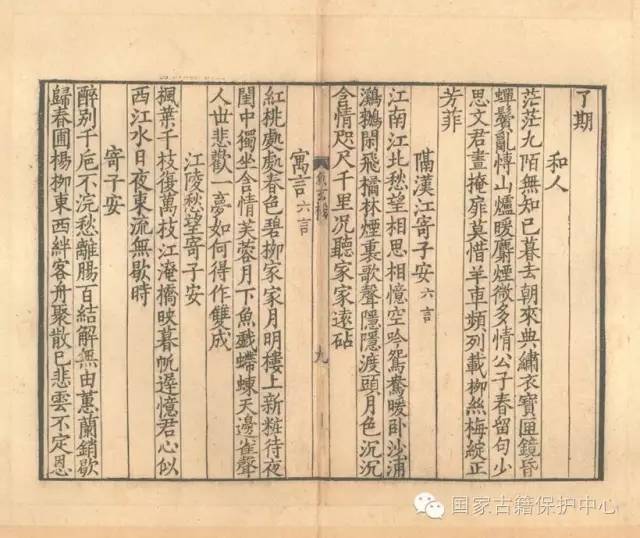

鱼玄机所作《江陵愁望寄子安》流传甚广,无所修饰而情意充沛,是唐诗风调的代表。西江,指长江,鱼玄机与李亿分隔两地,一在长安,一在江陵,故有“江陵愁望”之说。

鱼玄机写诗寄丈夫子安,然而音讯渐渺。她索性选择了另外一种生活方式——“从冠帔于咸宜观”。咸宜观不是一般的道观,它本是藩王宅邸,后因宝应元年(762)咸宜公主入道改为道观,地处长安城东朱雀门之亲仁坊,紧邻艺伎聚居的平康坊,乃繁华热闹之地。鱼玄机选择以此地为归宿,表明她不是对现实生活心灰意冷要寻一个清修之所,而是选择了一条最为便利和自由的捷径,希望能以自己的才情和美貌,结识达官显贵及才学之士,从而争取更优渥的生活,以及更好的感情。

在唐代,道教为国教,道观林立,女性入道也十分盛行,尤其是一些唐代的公主、贵族女性入道,使之成为流行的社会风尚。究其原因,在于唐代社会风气的开放,文化的兼容并包,入道作为一种生活方式可以使女性摆脱原有的家庭、乃至阶级的束缚,获得更大程度的自由和独立。因为僧道不在四民之内,所以女道士可以不受约束地同各个阶层的人士交往,这使她们得以摆脱封建礼教对一般家庭女性的道德要求。也正是这个原因,后世在评价她们的时候,将之与“娼”相关联。但是在法律上,“娼妓”在唐代属于“乐籍”,与一般民众及僧道都有明确的身份区分,因此以娼妓称呼女冠,带有道德评价的色彩。

不管是出于主观意愿还是被迫如此,一段失败的感情经历,使年仅20岁的鱼玄机开始想办法追寻属于自己的独立生活,她清楚地知道自己才华的分量,渴望得到新的爱情,却又不真正依赖任何一位男性。但是,她的生命即将画上句号,因为到她24岁的这一年,她惹下的人命官司轰动了京城。

这件杀人案在五代初年皇甫枚编纂的《三水小牍》中有所记载。故事最初有一个优美的伏笔,以鱼玄机的诗句来佐证她的才情、她的诗名、她日常中歌舞宴饮不绝的生活。然后写道:她一日出门,嘱咐婢女绿翘,告诉她,如果有人来找我,就说我在邻居家的院子里做客。晚间回来之后,绿翘告诉她,是有人来,我告诉他你不在,他就走了。于是,鱼玄机就开始了对绿翘的怀疑,用残忍的刑罚来责打她。这里所传达出的女子之间心照不宣的情绪,是非常微妙的。

故事暗示,这个来访的人,是鱼玄机“素所匿者”,是她一直以来喜爱的、有密切交往的人。而鱼玄机出门的时候,可能预测到他会来,她对绿翘的吩咐显示了她的期望——这个访客如果知道她在哪里,一定会去找她。然而没有,鱼玄机得到的答案是:他听说自己不在,就径自走了。这让她陷入深深的自我怀疑当中。

也许在这位客人来访之前,他与鱼玄机的关系已经有裂痕,所以鱼玄机才这么重视、这么希望他能来找自己;又或者,他们本来关系很好,但是为什么他却没有来找自己呢?这两种情况,都足以令鱼玄机感到恐惧。她的直觉告诉自己,绿翘也许说了什么、做了什么,让这位来访者,突然间,就对自己不在意了。这是她笞打绿翘的原因,但是故事没有直接告诉我们,只是说“客乃机素相暱者”。

接下来,绿翘面对刑罚,义正言辞地为自己辩护。她是这样说的:“我侍奉你好多年了,我的行为非常检点,我没有你所怀疑的那种过失。那个人今天来的时候,我是隔著窗子告诉他你不在的。他什么都没有说,就走了。我随你修行,早就没有情爱之心了,希望你不要怀疑我。”

鱼玄机听了这番话的结果是更加愤怒。她为什么会愤怒?因为绿翘的答案证实了她的猜测。绿翘特别强调了与客人的会面是隔着窗子,声明自己没有做任何违背礼法的事情。然而也许鱼玄机很了解自己的那位心上人,又或者她很了解男女私情是怎么回事,她认为这种隔着窗子的礼法是不可能出现在现实生活中的,纵使绿翘是真隔着窗子和客人说话,那客人也绝不会听后一言不发就走了。这种刻意的答案一定是为了掩盖什么。

小编

隔窗应答是中国传统仕女画中的经典场景之一,用以表现男女之间脉脉含情又恪守礼制的情感交流方式。深谙男女之道的鱼玄机:呵呵,骗谁呢?

然而绿翘拒不承认,在生命的最后关头,她掷地有声地说道:“炼师欲求三清长生之道,而未能忘解珮荐枕之欢,反以沉猜厚诬贞正,翘今必毙于毒手矣。无天则无所诉,若有谁能抑我彊魂,誓不蠢蠢于冥冥之中,纵尔淫佚!”这番话是整个故事情节发展的高潮。

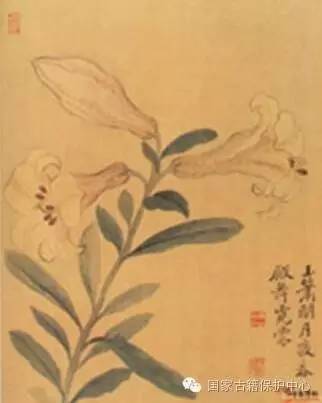

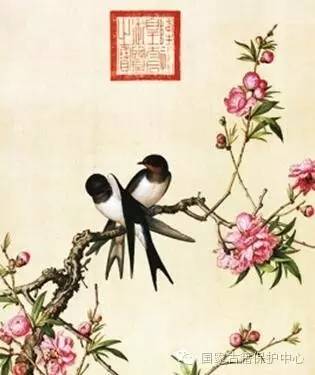

《太平广记》在收录这则故事时,索性就题名《绿翘》。似乎绿翘才是这个故事的主人翁,只因为她是一个受侮辱而又有气节的形象。明代袁宏道作《瓶史》,其中有一则《使令》,讲如何以花名行令,将绿翘比作一种叫“山矾”的洁白小花,说:“山矾洁而逸,有林下气,鱼玄机之绿翘也。

(清)恽寿平《花卉图册之山矾》,湖南省博物馆藏

鱼玄机将绿翘的尸体埋在后院。人们问起来,她以一句非常诗意的应答来掩盖,说绿翘在一个春雨放晴的日子里,逃走了。

但是有一天,她在家中宴客,有人到后院解手。看到有数十只青蝇集于某处,驱之不散,仔细一看,那块地上隐约有血痕,还有腥味。这位客人悄悄把此事告诉了仆人,仆人又把这件事告诉了自己的哥哥。这位仆人的兄长是一名衙吏,与鱼玄机曾经有些嫌隙,他曾经向鱼玄机勒索钱财被拒,心中怨恨。得知此事,正中下怀。便悄悄去鱼玄机住处外观望,果然,不见绿翘出入。这时候衙吏已经心中有数,于是立刻叫人拿铲子去鱼玄机院子里挖出了绿翘的尸体。就这样,鱼玄机被抓到了京兆府,面对诘问,她承认了自己的罪行。由于鱼玄机才名远播,有很多朝中之士为她求情。然而秋天,她还是被处以死刑。

其实唐律杀奴婢罪不至死,所以鱼玄机杀人的案件从春天案发到秋天处决,拖了很久,而朝中之士争相求情也使得这个案子增添了更多的枝叶,到后世有不少人认为案件疑点重重,似乎带有某种政治阴谋的色彩,也有人添油加醋写了不少传奇故事,但是真相已经不可寻觅了。我们只能从史料中看到,京兆尹温璋是一位性格果敢、主张严刑峻法的官吏,在这件可杀亦可不杀的案件中,面对朝士的求情、社会舆论的压力,他选择了以杀人来惩罚杀人者。

在《太平广记》中,鱼玄机的杀人案件被收在《报应》类中,而且给这个故事加了一个题目,叫做“绿翘”,似乎也表明了辑录者的立场。

鱼玄机死在公元868年,在2005年,当代女诗人翟永明坐在意大利某艺术中心的电脑前,双手指端飞舞,敲出了这样的诗句:

“这里躺着鱼玄机”当我

在电脑上敲出这样的文字

我并不知道

她生于何地 葬于何处?

当我埋首于一大堆卷宗里

想像公元868年 离我们多远

万水千山 还隔着一个又一个伟大的朝代

多么年轻呵

她赋得江边柳 却赋不得男人心

比起那些躺在女子祠堂里的妇女

她的心一片桃红

这里躺着鱼玄机 她生性傲慢

活该她倒霉 想想别的那些女诗人

她们为自已留下足够的分析资料

她们才不会理睬什么皇甫枚

这些猜测和想像

都不能变为呈堂证供

只是一个业余考据者的分析

在秋天 她必须赴死

这里躺着鱼玄机 想起这些

在地下

她也永不服气。

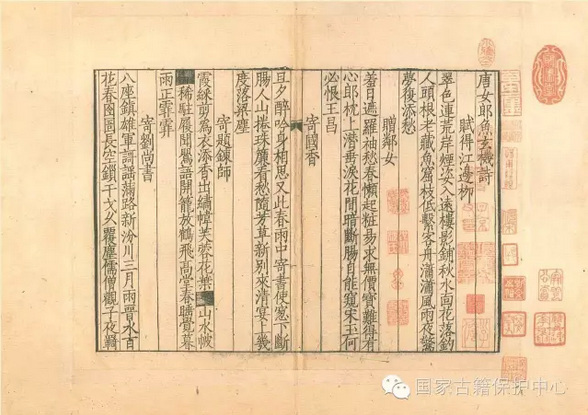

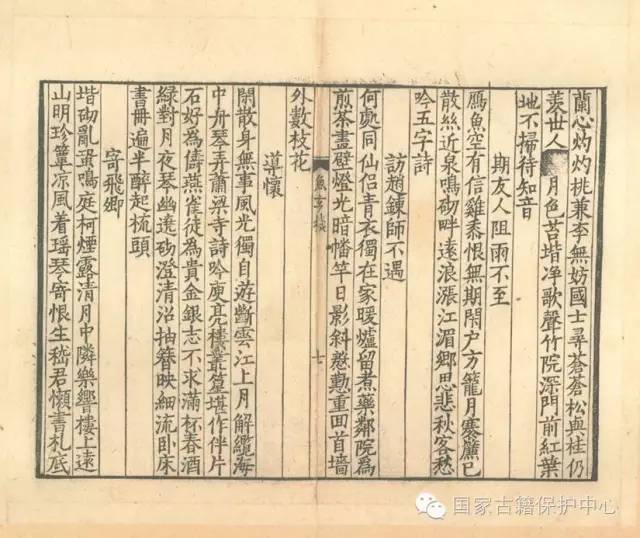

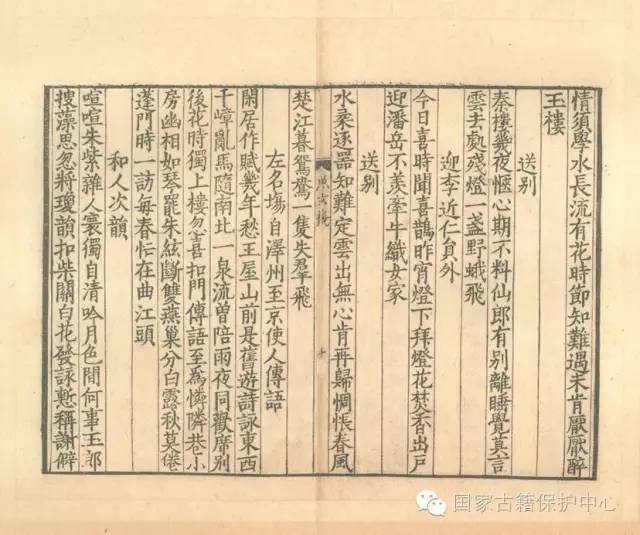

作为故事的真正主角,鱼玄机的才思究竟如何?我们眼前的这册《唐女郎鱼玄机诗》可以供我们慢慢欣赏。

鱼玄机和她的朋友们

赠邻女

羞日遮罗袖,愁春懒起妆。

易求无价宝,难得有心郎。

枕上潜垂泪,花间暗断肠。

自能窥宋玉,何必恨王昌。

据现存最早记载鱼玄机生平事迹的《三水小牍》所言,这首诗是咸通戊子春正月(公元868年)诗人狱中所作,是一首绝笔诗。诗人因感情问题而猜忌自己的婢女,将她笞打致死。伏法之后,狱中传出“易求无价宝,难得有心郎”一联。因为后世史料笔记作品对这一故事的广泛转载,这句诗成为诗人现存五十首作品中流传最广的一句。

在唐代的诗歌选集《才调集》中,这首诗又题作“寄李亿员外”。这一诗题的最早文献依据是《北梦琐言》,其中说诗人本是李亿的侍妾,因爱衰隶咸宜观为女道,这句诗正是怨恨李公对自己没有真心。但是通览全诗,诗人想要传达的不是悲观地怨,而是假借与邻女对话,抒发一种豁然开朗。失恋之后避人不见、无心妆扮、垂泪断肠都是没有必要的,因为你失去的人对你本就不在意,而这世上的美男子,除了王昌之外,还有宋玉哪!这本和男性之间揶揄“天涯何处无芳草”一个论调,但出于女子之口,却令后世的男性读者咋舌。所以“赠邻女”这个诗题更符合生活的真实,因为女性之间更懂得彼此。有趣的是结句的用典,王昌和宋玉虽都是美男子的代称,但王昌是魏晋时的世家子弟,人所共知的只有他的姿仪俊美,宋玉则以辞赋名家,不仅仅美貌而已。或许在诗人看来,“宋玉”才是更好的意中人吧!

赠寄刘尚书

八座镇雄军,歌谣满路新。

汾川三月雨,晋水百花春。

囹圄长空锁,干戈久覆尘。

儒僧观子夜,羁客醉红茵。

笔砚行随手,诗书坐绕身。

小才多顾盼,得作食鱼人。

这是一首措辞得体的应酬之作,全篇主旨是赞美刘尚书并感谢他的照顾。八座,指古代中央政府八种高级官员,隋唐时以六尚书、左右仆射及令为“八座”。这位刘尚书外任山西,在他的治理下,境内风调雨顺,政治清平,干戈不兴,以至于他可以偃武修文,与门客宴饮酬唱。而在这样的诗酒往返中,作者本人也成了备受礼遇的座上宾。

诗人居住的咸宜观在长安城郊,那里有不少以修道为名的皇亲贵胄,也常有名公士子造访。据《旧唐书》载,咸通四年(863),礼部尚书刘潼任太原尹,并充河东节度观察处置等使。他或许就是为诗人提供了庇护的刘尚书。

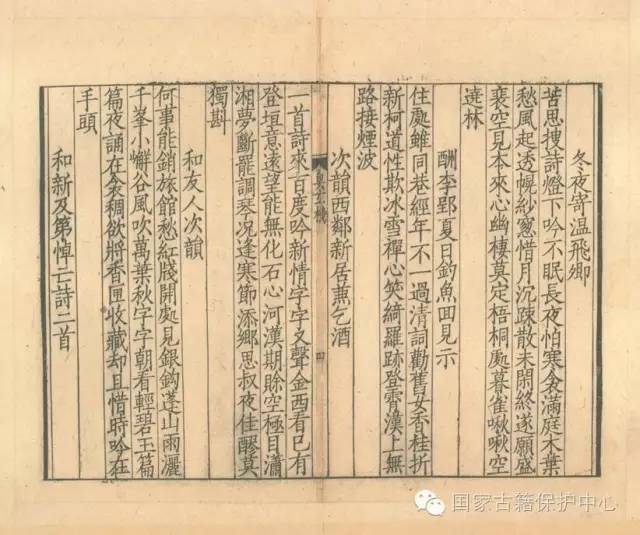

冬夜寄温飞卿

苦思搜诗灯下吟,不眠长夜怕寒衾。

满庭木叶愁风起,透幌纱窗惜月沉。

踈散未闲终遂愿,盛裵空见本来心。

幽栖莫定梧桐处,暮雀啾啾空绕林。

温庭筠是鱼玄机非常敬重和仰慕的诗人。为了这首诗,才思绵延如她,竟然苦思沉吟起来,在寒冬的长夜里,对自己的诗句百般斟酌推敲,甚至殊为难得地选择了引经据典。《九歌·湘夫人》有“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,被鱼玄机拿来装饰自己庭院中的落叶姿态,这使得她窗纱外的月光也沾染上绵邈的愁绪。接下来,她写下气象更为宏大的一联,谈起了本来的志向与人世的盛衰,表明自己本有萧散度日之愿,惜于未能实现。而那“非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮”的高蹈遁世之心也一直没有找到现实的依托,反而不得不忍受聒噪的凡间鸟雀啾啾不休。鱼玄机在这首诗中着力展现自己精神世界中最崇高的一面,她希望得到回音。

酬李郢夏日钓鱼回见示

住处虽同巷,经年不一过。

清词劝旧女,香桂折新柯。

道性欺冰雪,禅心笑绮罗。

迹登霄汉上,无路接烟波。

李郢,字楚望,长安人,大中十年进士,官至侍御史,有诗歌一卷传世。他与鱼玄机曾同住一巷,并有诗歌往还。这首诗的题目告诉我们,二人的正式交往开始于一个夏日,李郢以“钓鱼归来”为由,写了一首诗寄赠鱼玄机,不知道这首“钓鱼”诗有没有透露另外的意义,但是鱼玄机显然心领神会。

这首回应之作,写得颇为矜持:我们住处很近,但是此前从没有过任何交集。如今您寄赠诗歌,或许是因为有科举及第的新消息,不介意与我分享这一折桂之喜。不过我已经是方外之人,以修道为业,再生红尘绮罗之心易于为人所笑。况且您即将任职朝中,前途不可限量,届时我更与您有霄壤之别,恐怕您也不会再有与我交接之心了。

赠访赵錬师不遇

何处同仙侣,青衣独在家。

暖炉留煮药,邻院为煎茶。

画壁灯光暗,幡竿日影斜。

殷懃重回首,墙外数枝花。

“访友人不遇”是诗中常见的主题,尤其是造访方外人士,更容易营造所访之人出尘脱俗的境界,如贾岛《寻隐者不遇》:“松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。”所访之人全无踪迹,神秘莫测。

鱼玄机亦是访方外之人,但是她已至其家门,于是读者借由她的观察,得已窥知一位炼师温润静谧的日常:青衣小童侍奉,药与茶为伴,诗书为消遣。鱼玄机到访的时候,炼师的炉子里正煮着药,为了气味之间不受影响,煎茶则另辟一院,这一场景让鱼玄机觉得她彷佛马上就会回来,于是便在她的居处徘徊起来。主人不在家,读书写字的画壁前灯光并未点亮,从幡竿投射的影子来看,太阳已经下山。鱼玄机似乎等待了一段时间才起身离去,走到门外仍有不舍,留意到墙外的花开得正好,看来这是一处使人留恋的温馨所在。

迎李近仁员外

今日喜时闻喜鹊,昨宵灯下拜灯花。

焚香出户迎潘岳,不羡牵牛织女家。

《红楼梦》“琉璃世界白雪红梅”一回,对薛宝琴、邢岫烟等人的到来,贾母高兴地说:“怪道昨日晚上灯花爆了又爆,结了又结,原来应到今日”。

所喜所爱之人的造访,使人欢欣踊跃,一一对应起那些微妙的征兆,放佛眼前所见即是生活中最浓烈的期盼。女诗人不仅焚香出户,亲自迎接,甚至天真而动情地说:我们之间的感情,比久别重逢的夫妇还要热烈。对男女欢情大胆的书写,后世女诗人亦不乏此。朱淑真《元夜》有“但愿暂成人缱绻,不妨常任月朦胧。赏灯哪得工夫醉,未必明年此会同。”令人嗟叹的是,这些女子皆红颜薄命,她们所歌颂的,也正是她们生命中最难以葆有的,一份剂量对等的爱。

未完待续,《唐女郎鱼玄机诗》的更多精彩内容,期待您的持续关注!