10月30日,“吉光片羽——故宫博物院藏清代宫廷雕版文物展”开幕式在故宫博物院敬胜斋举行。同时,故宫博物院太和门内东南崇楼及朝房新设“雕版馆”于10月31日起正式向公众开放,库房式陈列展出文物15000余件(组)。这是故宫博物院建院以来,首次举办该类专题文物展览。

中国传统木刻雕版印刷术始于唐,兴于宋元,迄今约有一千三百多年的历史,是我国劳动人民的智慧结晶,为文化传播与信息共享提供了便利,极大地推动了文明的进程,我们习惯把它称为“文明之母”。明清之际,是雕版印刷大放异彩、全面普及的时代。在此背景下,清内府以雄厚的人才与物力为后盾,使刻书成为宣扬国力的媒介。一书付之梨枣,可化一为千百,为后世留下大量精美的典籍。

但书版具有唯一性。随着历史变迁,不免书厄浩劫。如档案记载乾隆五十五年(1790年)西华门清字经馆大火、同治八年(1869年)武英殿修书处大火、光绪二十六年(1900年)北京陷落、1923年建福宫大火等,对雕版造成的破坏是无法估量的,一旦毁弃,踪迹全无,故留存至今者,早已是凤毛麟角,可谓吉光片羽。

如今,清代宫廷雕刻的书版、印刷成套的典籍、还有刊刻相关的原始档案,现大部分存于故宫博物院;同时,以武英殿为主的内府刻书原址尚存,相对完整地保存了人类大规模印刷活动的痕迹。因此,故宫博物院不仅是明清两代皇宫,还是世界上重要的古代印刷文化遗存,这为研究我国的印刷史、出版史提供了不可忽略的实物见证。

故宫博物院藏有内府雕版二十一万余块,时代上至明代,下迄晚清,内容囊括经史子集、政令文书等,文种包括汉、满、蒙、藏四种,还具有版式各异、字体端庄、图像优美、雕琢精巧等特点。

笔者负责本次展览的内容设计和执笔工作。为了使观众更好、更完整地了解院藏雕版文物在印刷史中的珍贵性和其特殊意义,展览也将主要从国政、文教、技艺三方面价值作为切入点,分别例举一些珍贵木刻雕版文物,捕捉蕴含在其中的历史信息,发掘其在文献学中的特殊作用,并揭开它们的神秘面纱。

本次展览名为“吉光片羽”。“吉光”是传说中的神兽,“片羽”指吉光身上一小块毛皮。乾隆皇帝曾在《五经萃室联句》中言:“自镂版始长兴之世,印竞麻沙;迨校刊盛端拱之年,功精雕造。良称宋椠,款题最擅荆溪;名重相台,藏弆久归天禄。昔者珍先片羽,吉光初现于麟经……影宋钞而雕梨重付,好将万本流传”,用来称赞重新刊刻的珍稀典籍。我们在此用“吉光片羽”来比喻珍存的清代宫廷雕版文物。

立法定制 明示朝野

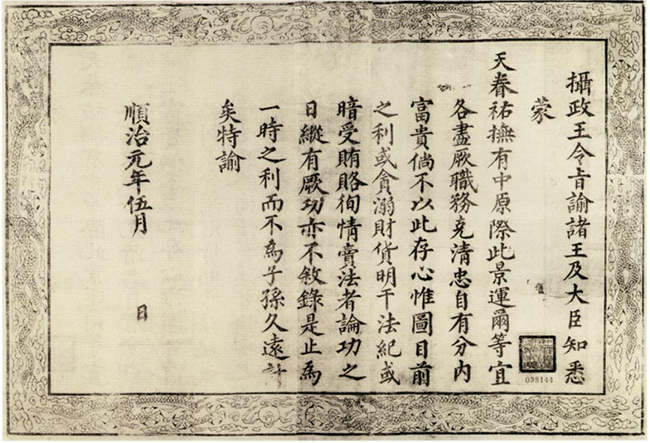

《摄政王多尔衮谕诸王及大臣令旨》雕版

在国政方面,清内府顺治元年五月刻《摄政王多尔衮谕诸王及大臣令旨》雕版,是一件存世罕见的、用来印刷政令文书的底版。用雕版印刷来推广政令,使众人皆知,这种方式并不罕见。如中国第一历史档案馆藏天聪四年(1630年)《金国汗攻永平誓师安民谕》、崇德四年(1639年)《户部禁烟告示》等,都是清入关前刊行的单幅纸制布告。这些印刷品在当时印量是极多的,但不易存藏,随用随印,因此保存到今天十分不易。

清朝诏令的颁布,使用雕版印刷进行昭示。据康熙朝《大清会典》卷五十·礼部十一·颁诏仪,记载了顺治帝登极礼中,诏书的颁布细节:“顺治元年,以登极礼成,颁诏天下。是日,设卤簿大驾于午门外……礼毕。鸣鞭。上还宫,众俱退。诏书誊黄,刊颁天下。” 旧时皇帝颁下的诏书﹐由礼部使用黄纸,将诏书内容进行誊录、刊刻、印刷,称“誊黄”。这是皇帝谕旨凭证性文书,为皇家公文的一种载体。而“刊颁天下”,即指将诏书内容以印刷品的形式颁行,以达到“昭告天下”的目的。

《摄政王多尔衮谕诸王及大臣令旨》雕版 清顺治元年(1644年)五月内府刻版

《摄政王多尔衮谕诸王及大臣令旨》雕版纵27.5横46厚2.2(厘米),整木雕刻,上镌

“摄政王令旨,谕诸王及大臣知悉:蒙天眷祐,抚有中原,际此景运,尔等宜各尽厥职,务克清忠,自有分内富贵。倘不以此存心,惟图目前之利,或贪溺财货,明干法纪,或暗受贿赂,徇情卖法者,论功之日,纵有厥功,亦不叙录,是止为一时之利,而不为子孙久远计矣。特谕。顺治元年五月□日”

凸版楷书反字。其字大如钱,遒劲有力,排版工致,厘剔平整。版呈异形,上方沿“天”字抬格凸出,其余地方沿全文轮廓裁切修版,右下方沿“日”字逐渐收紧,“厥”字上半部分有挖补。

《摄政王多尔衮谕诸王及大臣令旨》原件。图片来源:《清史图典》

《清史图典》著录了此件《令旨》的原件,现藏台湾历史语言研究所。《令旨》作为下达谕旨、政令的凭证,黄纸印刷,四周套印有龙纹边框,威严肃穆,规制极高。其字墨色如漆,醒神悦目,与明代经厂刊《大学衍义》《少微通鉴节要》等字体极为相似,呈现明代内府刻书风格;在对比前述《七大恨誓诏》《禁种丹白桂》等几件布告中的文字,与其风格迥异,排版也不如《令旨》规整。结合《清实录》的记载,该《令旨》发布于清军入京之后,已经是清军进入京城的二十多天后,故推测《令旨》由前明经厂承办刊刻。

根据《清实录》清顺治元年(1644年)五月辛亥条记载,摄政王和硕睿亲王谕诸王群臣曰:“今荷天祐,底定中原。宜各殚忠诚,永保富贵。有贪婪不检、自蹈罪愆者,虽有功不叙,毋得苟且一时,失子孙久远之计也。”这与《令旨》雕版的内容一致,且时间吻合,因此确定,此《令旨》中的“摄政王”,《清实录》中的“和硕睿亲王”,即爱新觉罗·多尔衮。

爱新觉罗·多尔衮(1612—1650),清太祖努尔哈赤第十四子,杰出的政治家和军事家。曾多次随皇太极出征,军功卓著;又以摄政王身份辅佐皇太极第九子福临(即顺治皇帝)继位,先后封多尔衮为叔父摄政王、皇叔父摄政王、皇父摄政王。顺治七年(1650年)冬,卒于塞北狩猎途中,追封为“清成宗”。两个月后,顺治皇帝以篡逆罪名,剥夺多尔衮封号,开除族籍并掘其墓。乾隆四十三年(1778年),乾隆皇帝为其平反,评价其“定国开基,成一统之业,厥功最著”。

今天,与多尔衮相关的文物存世罕见,为何这块《令旨》的雕版现藏故宫博物院,而印刷原件藏在台湾历史语言研究所?笔者稍作分析。

《令旨》雕版最早著录于1935年出版的“国立北平故宫博物院”十周年纪年《文献特刊》中,根据描述,雕版原藏内阁大库档案室书籍表章库。当时庋藏情形紊乱,经过清点后共分六类,按第五类:内阁日行公事之档案稿件,题为“摄政王多尔衮谕诸王大臣各尽厥职务克清忠令旨版刻一片,清顺治元年五月,原藏书籍表章库”即是此版。而台湾历史语言研究所也显示,《令旨》印刷原件也是内阁大库旧藏。从清朝诏令的誊黄制度来看,这种刷印的副本凭证,在传达到地方后,有缴回制度,或是留底,雕版和印刷件同时保存在内阁大库。后来因“八千麻袋”事件,导致《令旨》印刷件散出,雕版依旧留存在故宫。

如今这种带有龙框的诏令印刷件存世已不多见,如印刷博物馆所藏清顺治元年(1644年)七月初八日刊《大清国摄政王令旨》、法国国家图书馆藏清康熙五十五年(1716年)武英殿刊《康熙帝寄西洋众人谕》(红票)等,而故宫博物院藏这块清顺治元年(1644年)五月刻《摄政王多尔衮谕诸王及大臣令旨》雕版,更显珍贵。在展览中,将雕版、档案、印刷品联合展示,相互佐证,为清内府早期从事印刷活动的重要实物依据,在整饬朝纲和稳定国政方面发挥了重要作用。

两种《则例》

《则例》是中国古代法律形式的称谓,有准则、定例之意,是清代中央各行政部门为行使具体职权而编修的办事章程。书中列出了该部门负责办理各项事宜的规则、流程、案例、处理条款等等,相当于一种规范性法律文件。这些《则例》多由各部门设立的“则例馆”负责编纂,并在使用过程中,不断进行删改、增订。

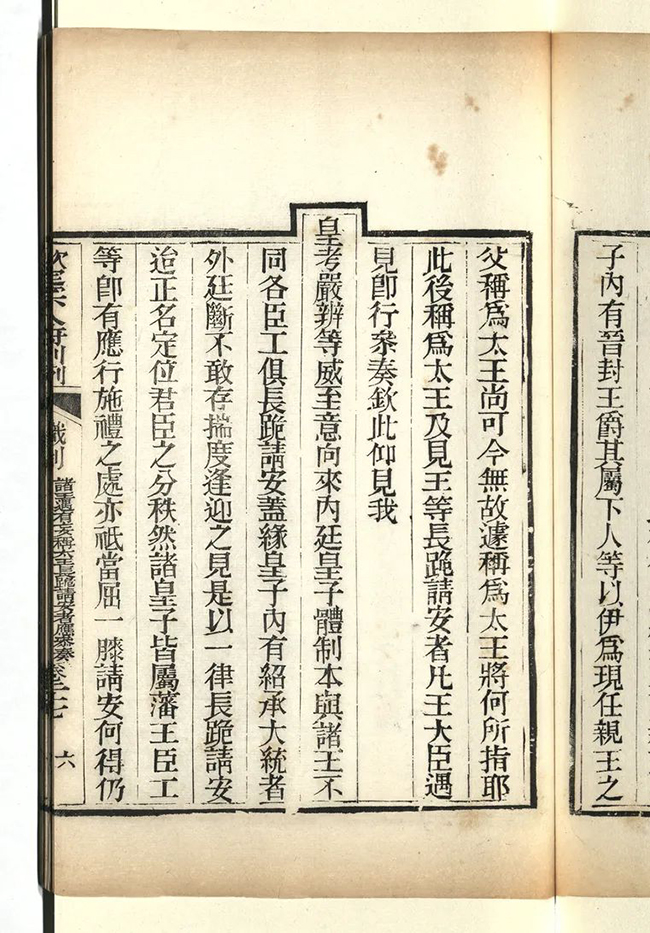

宗人府是清代管理皇室宗族事务的机构,始建于顺治九年,主要职责是纂修谱牒、给发养瞻、恩赏,办理袭封爵位、处理皇族罪犯等事务,实际上是巩固和维护以皇族血脉为纽带的封建统治地位的特权机关。《宗人府则例》是为办理上述各项事务的条例规则,于嘉庆十六年(1811年)奏定,每十年续修一次。道光以前所修较为简略,至道光二十年续修时,参照各部院《则例》体例,按《会典》款式辨清门类,为以后续修奠定了较好的基础,因此道光之后的版本具有较高的文献价值,不同版本间的比对可以看出不同时期《则例》的增改删减之变化,是研究清代宗人府沿革及皇室宗族关系的珍贵资料。

现有抄本、刻本两种形式留存,版本情况较为复杂。其中抄本有:清嘉庆七年抄本、清道光二十九年抄本、清光绪年间抄本、清宣统元年内府抄本。刻本有:清嘉庆二十五年(1820年)刻本、清道光二十年(1840年)刻本、清道光二十九年(1849年)刻本、清同治七年(1868年)刻本、清光绪四年(1878年)刻本、清光绪十五年(1889年)宗人府刻本、清光绪二十四年(1898年)刻本,清光绪三十四年(1908年)刻本等。今故宫博物院藏有刷印《钦定宗人府则例》书版1700余块,初步判断应为清光绪年间刻版。

《钦定宗人府则例》雕版 清内府刻版

《钦定宗人府则例》清内府刻本

在展览中,还将展示印刷《宗人府则例》书衣上题签、卷签的雕版,这类工具版历来罕见,也使观众了解,使用雕版印刷,可以保证每部书籍的字体、内容、甚至装潢形制都可规范严谨、整齐划一。

《钦定宗人府则例》书衣 题签、卷签雕版

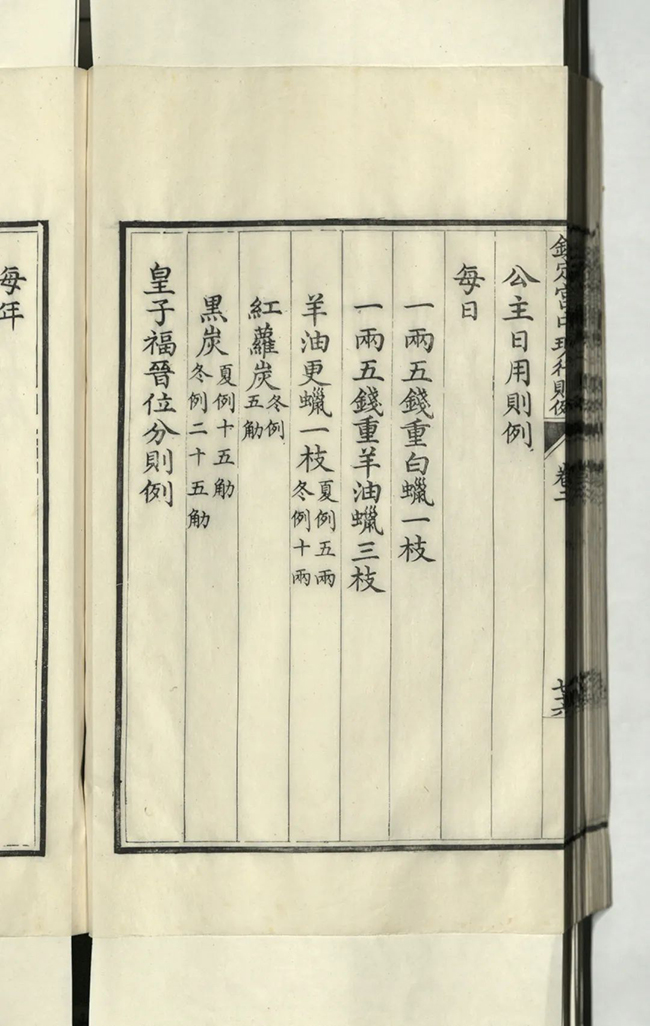

《钦定宫中现行则例》由清代内务府敬事房辑录,属于内廷事务管理的规范化文件。与其他六部、督察院、内务府等各自出台的《则例》不同,因属“内廷”事务,外间流传甚少。是书围绕后宫与太监两大群体,规定了待遇、赏赐、日用、礼仪、职责、处分等条目,凡有关后妃、皇子皇孙、宫女、太监及内廷管理的一切事宜,都有具体的记述。

《钦定宫中现行则例》清内府刻本、雕版

一般来说,《则例》这类作为行政参考的工具书,由于时常删改或增编,多使用易于刊刻的“宋体”字,就像上述《宗人府则例》。而《钦定宫中现行则例》由清代内务府敬事房辑录,属于管理内廷、后宫等事务的规范化文件,其雕版使用了更加精雅的“写刻体”进行镌刻,十分精雅。

关于字体,康熙十二年(1681年),武英殿修补前明经厂刻版《文献通考》,在序文讲“此后刻书,凡方体,均称宋字;楷书,均称软字”。这种软体字借鉴欧体、赵体,平淡古朴、舒朗匀称,康熙、雍正二帝尤为喜爱。曹寅在扬州诗局主持刊刻的《全唐诗》,就是这种字体的杰出代表。此书洋洋洒洒九百卷,为迎合帝王喜好,曹寅特地召集文人训练缮书,寻能手镌刻,成书后字体风格前后一致,难度可想而知。另有《御选唐诗》,是康熙帝亲自择选定编的唐诗选本,对此书的字体、装潢要求极为严格,如“字稍有不同,刻时需划一”“公同缮写,字稍大些”“目录甚厚,订两本好”等,相关奏折近百条,堪称之最。

总体而言,清代内府在刻印不同内容的书籍时,所用字体或有一定规律可言。如《御批资治通鉴纲目》《御制亲征平定朔漠方略》《康熙字典》《佩文韵府》《二十四史》等经、史书籍、大型类书、辞书等,多用宋字;而与文学、诗词等有关的书籍,则多用软体字。《宫中现行则例》使用这种软体字,在《则例》中实属罕见。

振兴文教 以开太平

清代内府刻书上承明绪,博采前代群书并加以编定。为推动文化事业的发展、满足士子对书籍的需求,清政府于康熙十九年(1680年)设立了以武英殿修书处,不仅建立起一个相对独立、专事刻书的机构,更扩大了刻书规模,使大量典籍得以凭借雕版印刷而广颁天下。同时,康熙、雍正、乾隆三朝是内府刻书的黄金时期,伴随着政治稳定、经济繁荣,国家也欣逢盛世,这在古代印刷史、出版史、清史研究中,具有里程碑式的意义。

明万历北监本《十三经注疏》《二十一史》雕版

经史相通,用以治世,以《十三经注疏》《二十一史》为代表的儒家经典和纪传体史书,在中华文明史、印刷史上占有极其重要的地位,使中华文明拥有连贯、完整的精神传承和历史记载。

“十三经”指《易经》《诗经》《尚书》《周礼》《礼记》《仪礼》《春秋公羊传》《春秋谷梁传》《春秋左传》《孝经》《论语》《尔雅》《孟子》。注,是对经书字句的注解;疏,是对注的解读。注疏是“注”和“疏”的并称。

《二十一史》指《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》《晋书》《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》《魏书》《北齐书》《周书》《隋书》《南史》《北史》《新唐书》《新五代史》《宋史》《辽史》《金史》《元史》。

明初南京国子监成立后,广收宋元旧版,这其中包括了著名的宋刻眉山版、元刻九路儒学版,并于嘉靖年间修补后刷印,修成南监本《十三经注疏》《二十一史》。万历时,北京国子监根据南监本重新刻印这两种重要典籍,史称“北监本”。

清初,百废待兴,这两部书卷帙浩繁,一时难以重刊。《清实录》康熙二十二年(1683年)条记载:“明代南北两雍,皆有《十三经注疏》《二十一史》刻版。今国学所藏,漫漶残缺,宜及时修补。”故将雕版书口处明代万历年款挖去,嵌入清代康熙年款后,重新刷印。如今南监本雕版已不存,而北监本雕版尚藏于故宫博物院,书口处可见昔日挖补年款痕迹,愈显珍贵,这是考察清内府整理明朝遗存雕版的重要实证,也是“易代修史”的重要体现。

《十三经注疏·记疏》《二十一史·宋史》雕版 明万历(1573—1620年)北京国子监刻、清康熙二十五年(1686年)内府重修版

《大藏经》雕版

《大藏经》又称“一切经”,即自印度和西域传译的大小乘经、律、论为核心汇编而成的大型丛书,是佛教经典的总集,因此卷帙极为浩繁。清朝是历代中央政府雕造《大藏经》文种最多的朝代,陆续刊刻有藏、蒙、汉、满四个文种,就其文种之多、刻印之精美,均是世所仅见。其雕版大多选用梨木,四周出脊处“裹布综漆”,防止开裂。

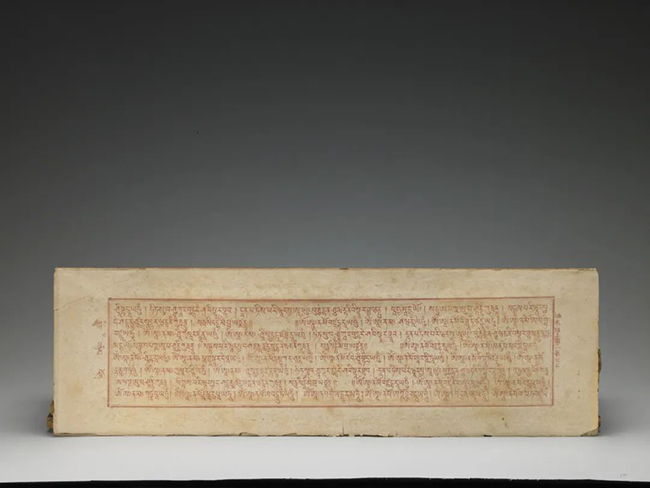

藏文《大藏经》

隋唐时期,佛教传入西藏,伴随藏文的创立逐渐开始了佛教经典的翻译,至明代初年,形成了由“甘珠尔”“丹珠尔”两部分组成的藏文《大藏经》。其中“甘”对应三藏中的“经藏”“律藏”部分,“丹”对应“论藏”,“珠尔”为翻译之意。故宫博物院现藏藏文《大藏经》雕版40余块,始刻于清康熙二十二年(1683年),至三十九年(1700年)完成,史称“北京版”;因版藏于嵩祝寺,故又称“嵩祝寺版”。

藏文《甘珠尔·圣婆伽梵广智经》雕版 清康熙三十九年(1700年)内府刻藏文大藏经版

藏文《大藏经》清康熙三十九年(1700年)内府刻藏文大藏经

蒙古文《大藏经》

蒙古文《大藏经》是据藏文本翻译而成,亦由“甘珠尔”与“丹珠尔”两部分组成。故宫博物院现藏清康熙五十九年(1720年)内府刻蒙文《大藏经》雕版19000余块,主要为《秘密经》《诸品经》,属于“甘珠尔”的一部分。

蒙文《甘珠尔·秘密经》雕版 清康熙五十九年(1720年)内府刻蒙文大藏经版

汉文《大藏经》

唐代雕版印刷术发明之后,汉译佛经开始使用木刻雕版印刷的方式广泛流传,已成为中华文明不可缺少的重要组成部分。汉文《大藏经》又名《龙藏》,始刻于雍正十一年(1733年),完成于乾隆三年(1738年),历时五年。其雕版现存70000余块。

汉文《大藏经》 清雍正十一年至乾隆三年(1733—1738年)内府刻汉文大藏经

满文《大藏经》

满文《大藏经》全称《清文翻译全藏经》,清乾隆三十七年(1772年)清内府设“清字经馆”进行经文翻译、刻印。乾隆五十五年(1790年),清字经馆失火,损失惨重;后经补刻,于乾隆五十九年(1794年)刻印完成。故宫博物院现藏雕版40000余块。

《清文翻译全藏经·正法念处经》雕版 清乾隆三十七年至五十八年(1772—1793年)内府清字经馆刻满文大藏经版

清代内府刻书的装潢,一要显示皇家气象、二要考虑阅读与保存、三也要考虑不同类型的书籍的不同传统和需要。如梵夹装,源于古印度,用来装订梵文书写的贝叶经。元胡三省注《资治通鉴》云:“梵夹者,贝叶经也,以板夹之,谓之梵夹”。在西藏地区,将纸张书写或雕印的经文用木板相夹,而后以绳索、布带捆扎,并沿用其名。清内府使用梵夹装,也多用于装潢少数民族文字的佛典,其上下护经版使用上等木材雕漆,外包裹黄绫包袱,华贵大方。清代内府对这种装潢也仅用于蒙古文《大藏经》、藏文《大藏经》等少数民族文字的佛典,而同为佛典的《汉文大藏经》,则依旧延续经折装。

厘剔有法 尽善尽美

清代内府书籍的刊刻,体现着独特的宫廷审美。其书稿写样大多为名臣乃至帝王手书上版,所刊版画的画稿皆由供奉内廷的画师完成。刻版多为名工参与指导,雕刻精整工致。刷印成书,纸墨精良,装潢典雅,开卷有润目醒神之感。既能观书赏画,又可享读内容,令人不忍释卷。

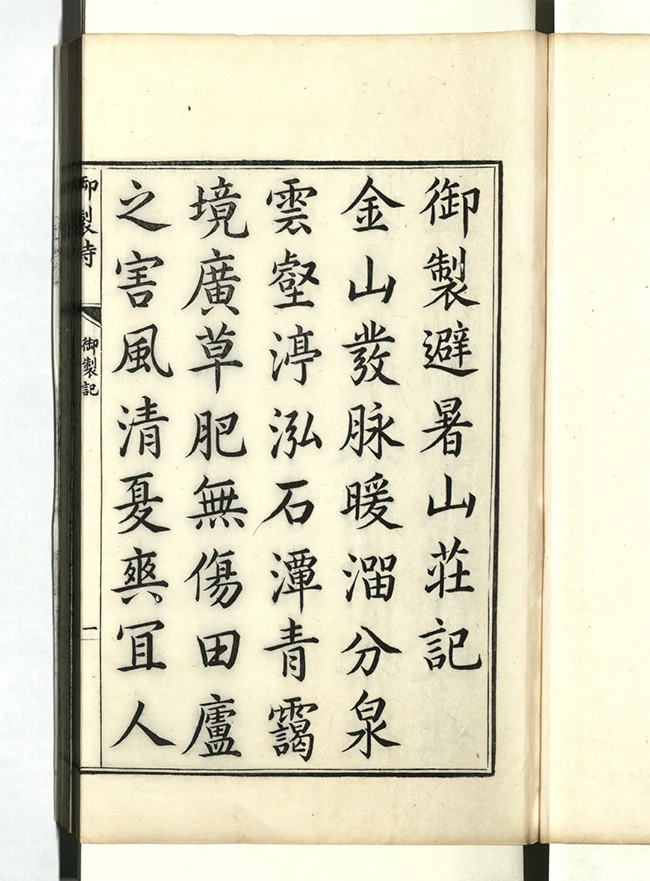

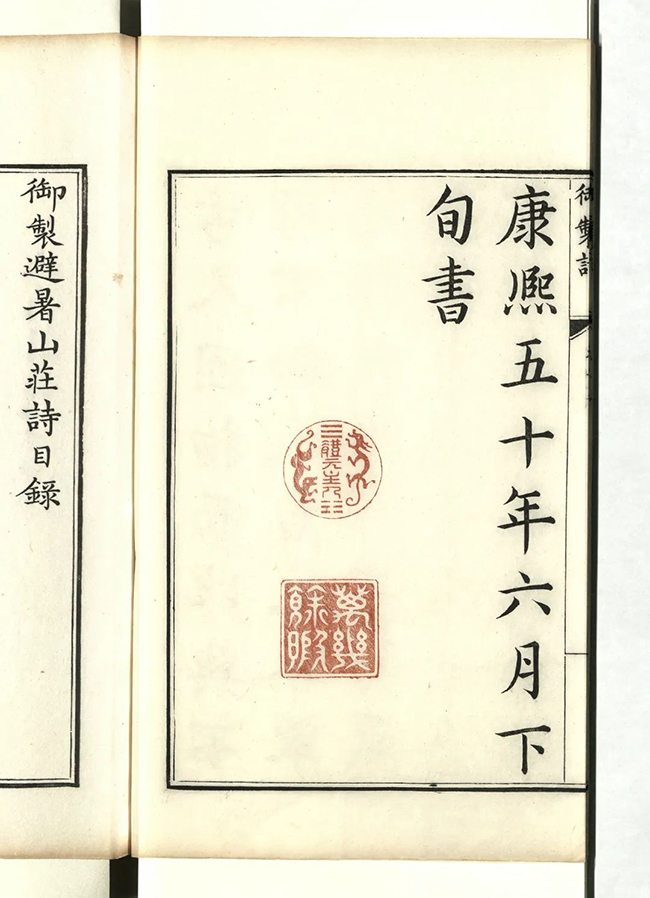

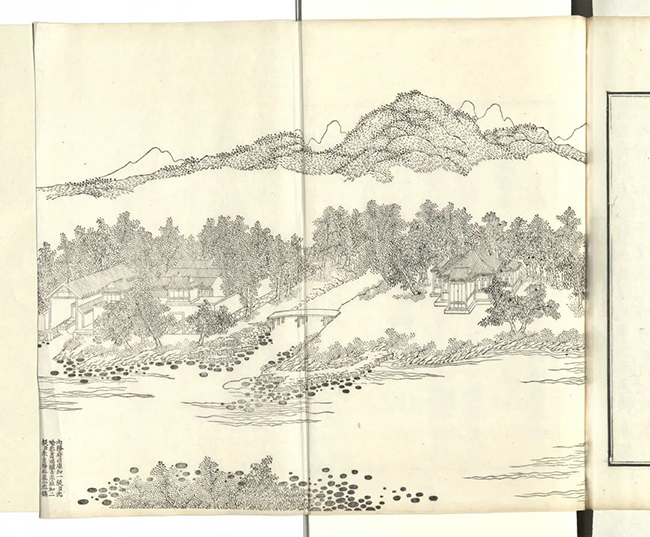

《御制避暑山庄三十六景诗》

清代内府编修的书籍,大多冠名“御制”“钦定”等词,以彰显帝王尊威。在这些典籍的御制序文落款处,大多印有帝王闲章。就其为钤印还是刷印曾有过争论。随着展出这块康熙“体元主人”“万几余暇”印文雕版发现,这一问题便迎刃而解。

康熙“体元主人”“万几余暇”印章版 清内府刻版

《御制避暑山庄三十六景诗》 清康熙五十一年(1712年)内府刻朱墨套印本

负责刻印工作的多为镌刻名手。如吴门朱圭,曾刻《凌烟阁功臣图》而名震天下,后应召入宫,授鸿胪寺序班,成为御殿刻手。负责刊刻了焦秉贞的《御制耕织图》、沈嵛的《御制避暑山庄三十六景》、王原祁、冷枚的《万寿盛典初集》,这些都是内府版画的经典传世之作。人评“能达作者之神旨,笔笔生动;而银钩铁画,尤能大雅不群,实非常人可及。”

梅裕凤,清康熙十五年(1675年)入养心殿供事,善刻石,其精湛的刻技与康熙帝书法可谓珠联璧合,曾多次受命将御笔摹刻上石,如康熙三十九年(1700年)殊像寺、碧山寺碑文,四十年(1701年)台麓寺碑文,四十一年(1702年)罗睺寺、四十四年涌泉寺碑文,四十六年(1707年)白云寺碑文,均由梅裕凤勒石美化,还曾与朱圭合作刊刻《御制避暑山庄三十六景诗》等。能以刻技供奉内廷而得清职,可见清内府对版刻质量的重视,于此可见一斑。

《御制避暑山庄三十六景诗·水流云在》是书为清内府所刊著名版画。康熙皇帝择避暑山庄美景三十六处,每景附图一幅、作诗一首,由画家沈嵛绘图,名工朱圭、梅裕凤共同参与刊刻。左下角落款:“内务府司库加一级臣沈嵛恭画、鸿胪寺序班加二级臣朱圭、梅裕凤同恭镌”。

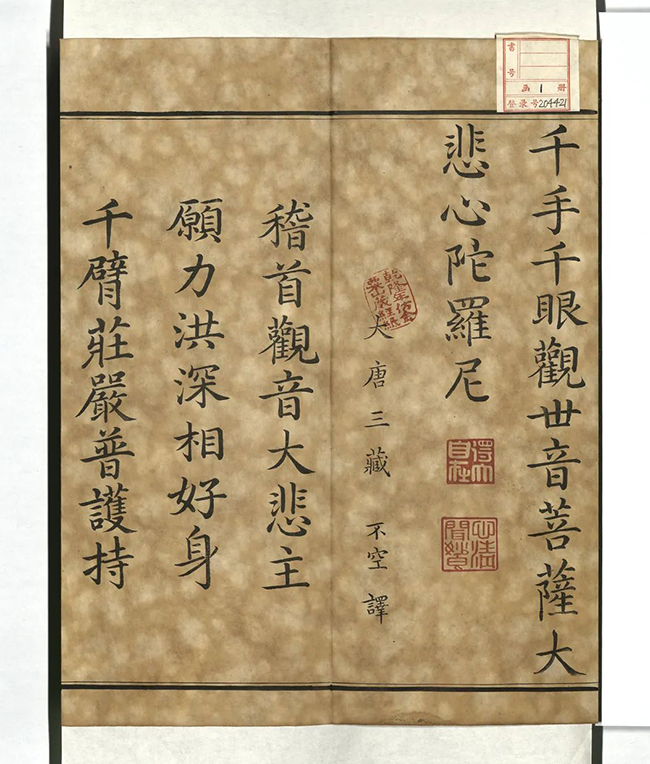

御笔手书上版与金粟山藏经纸

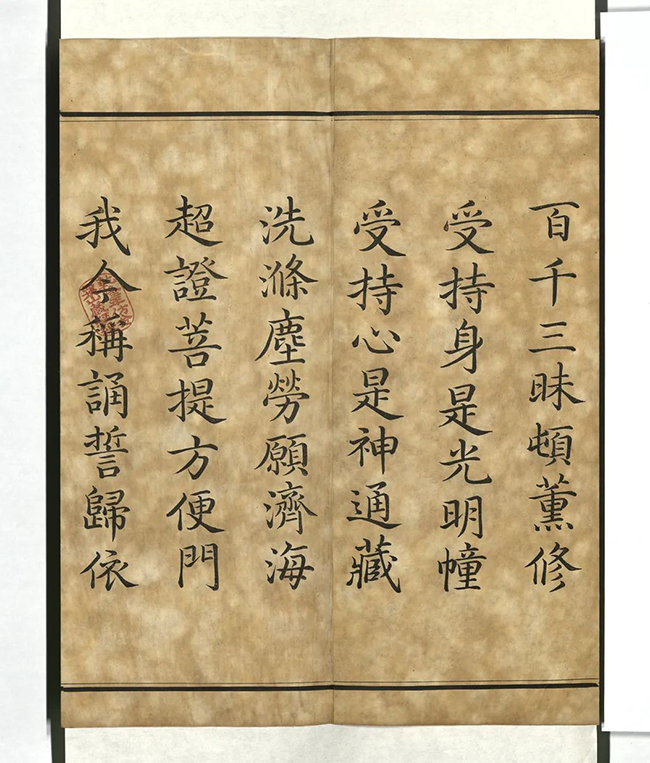

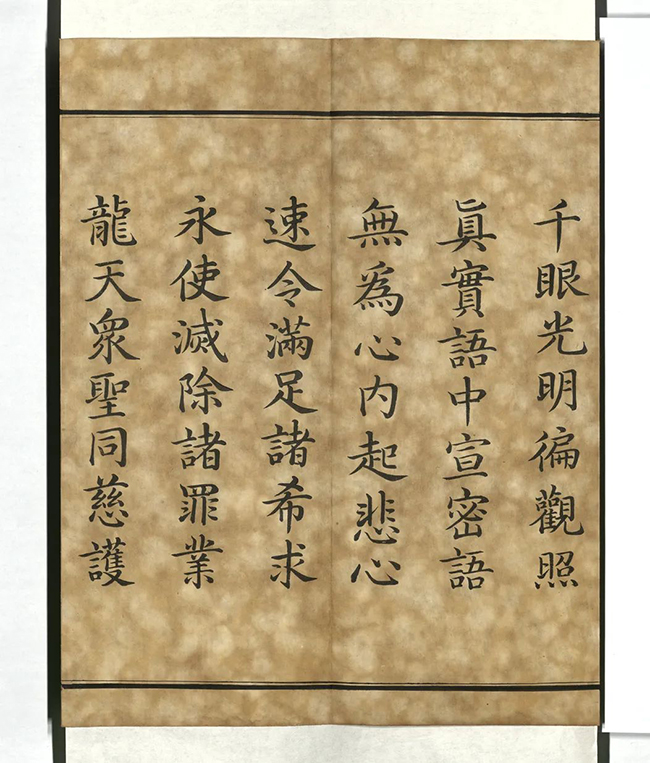

《御书千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》卷首雕版

每刊刻一块雕版,通常要经过写样、上版、刻版这三道基本的工序。清代内府刻版中,不乏御笔手书上版的作品,多出现在书籍卷前序文或单刻佛经中。御笔不可直接上版,需使用双钩临摹后的写样。相较于雕刻其他字体,御笔字的工价更加昂贵。

清内府印刷业的繁荣,离不开造纸术的发达,其中最值得一提的是金粟山藏经纸的成功仿制。北宋熙宁元年(1068年),浙江海盐县金粟寺广惠禅院编纂了一部大藏经,用自制藏经纸书写,其纸为硬黄茧纸,厚实坚韧,经染潢后砑光上蜡,为宋代名纸。乾隆帝对此纸十分喜爱,敕命江南织造研究并仿制,于乾隆四十年(1775年)左右仿制成功,每纸皆钤有“乾隆年仿金粟山藏经纸”椭圆朱印。

御书千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》佛像雕版

是经由乾隆皇帝御笔手书上版后进行刊刻,佛像为套版,图像小巧玲珑,兼以乾隆年仿金粟山藏经纸刷印,奢华典雅。

清代内府刻书的衰落

清道光以后,国库衰竭,内府刻书规模每况愈下,无论工料、刻印、数量方面,都远逊于前。同治八年(1869年)武英殿大火,致使殿内所藏二百年来的书籍雕版焚荡无存。同时,各地方开始建立官书局,如金陵书局、浙江书局、湖南书局等,一定程度上取代了武英殿修书处的职能。至光绪末年,内府刻书已经名存实亡。凡帝王钦定的图书,交由中央各部、院下设的编译局和出版机构完成,且已经使用西方传入的石印、铅印等技术。但其中仍然不乏木刻精品制作。

《钦定元王恽承华事略补图》 清光绪苏州书局刻版

是书为《承华事略》补图而作,由光绪皇帝钦定,张之洞在苏州书局付梓刊刻。因当时国库亏空,刊行“补图”的钱款大多由张之洞自行筹措。书中附40图,用以文解图的形式达到教育太子的目的,是清代宫廷木刻版画的最后一部作品,并带有当时已传入中国的西方石印技术风格。

这部书籍的木刻版画精美异常,刻工也是当时雕刻名手参与。据《竹人续录》记载:“张楫如,号西桥,江苏武进人。……至苏州学剞劂,数年得其师之传。光绪十二年(1886年),苏织造奉上命刻元人王秋涧撰《承华事略》,绘图极精细,官中责肆人承役,选技精梓人扃古寺中,西桥亦在其中。”虽为民间匠人,张楫如心性却很高,并不乐意领受“官差”。官府将当地技艺精良的工匠召集起来,住在一座古寺里日夜赶工,几个月后书成,才将众匠放归。身在其中的张楫如深感遭到“禁闭”的屈辱,便发誓不再刻版。后来,他在桃花坞租下一间小屋,四周广植梅、榆、柏和黄杨盆景,刻竹镌木,自得其乐。可以说,《钦定承华事略》是木刻宫廷版画的终结,但其优秀的镌刻工艺,在日薄西山的木刻版画艺苑中,仍然留下了辉煌的一笔。

——写在最后——

综上所述,无论从绘图缮写、版式行款以及雕刻、印刷技法、装潢形制等方面,清代内府刻书都表现出了高超的艺术内涵。这些书籍所表现的艺术形式与设计理念并非凭空想象,而是基于对原有传统的继承和发展,是对中国古代印刷技术和书籍制作的一次全面总结与提升。这已经摆脱了本来的物理材质与价值,形成了一种财富和权力的表现,一种艺术与大美的集成。

这些珍存的清代宫廷雕版,反映了当时印刷活动的繁荣景象,承载着先民的记忆与智慧,更是中华文明绵延数千年、一脉相承的历史见证。就其完整性来看,这是故宫的特色藏品与专有研究领域。为了更好的发挥其作用与价值,近些年,我院已经针对这批遗存的完整性与重要性,开展了书版整理、编目、数字化影像采集、筹建展览等工作。这对落实《关于推进新时代古籍工作的意见》、充分响应“让书写在古籍里的文字活起来”等号召,都具有重要的实际意义。

来源:藏书报