绍兴是一座拥有2500年历史的文献名邦,源远流长的藏书文化是绍兴文化的一个重要特征。绍兴私家藏书,始于宋代,盛于明清,有史可查的藏书家多达数百位,有名可稽的藏书楼不下百余座。在这片土地上,不仅诞生了中国第一部藏书理论的专著,还矗立起近代第一座具有公共图书馆性质的私人藏书楼——古越藏书楼。

正值2023年中华传统晒书活动“江流万古 文润千年”开展之际,为让大家了解绍兴藏书文化、走进古籍典藏,特盘点众多绍兴藏书家及其藏书楼,讲述他们保存地方文献、传播典籍文化的动人故事,穿越时空,追寻绍兴历代藏书名家名楼的风采余韵。

本期作为引子,为大家讲述越地藏书在宋之前的萌芽时期。

会稽山

绍兴的藏书事业发端很早,大约可以追溯到四千多年前的大禹时期。《吴越春秋·越王无馀外传》就有关于“禹穴藏书”记载。相传虞舜之世,大禹治水七年未成,后来在会稽山一峰委宛山的石窟中发现一部“金简玉字”之书,从中获得“通水之理”,才把泛滥中国的洪水制服,人民从此得以安居乐业。

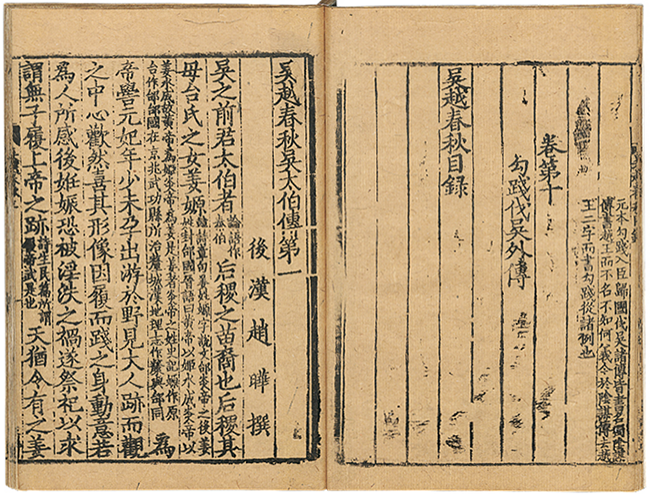

《吴越春秋》元大德十年绍兴路儒学刻明修本 国家图书馆藏

后来禹继舜称帝,再巡狩越地时,“见耆老,纳诗书”,格外注重文献的收藏。此举可谓开创了中国藏书史的先河。

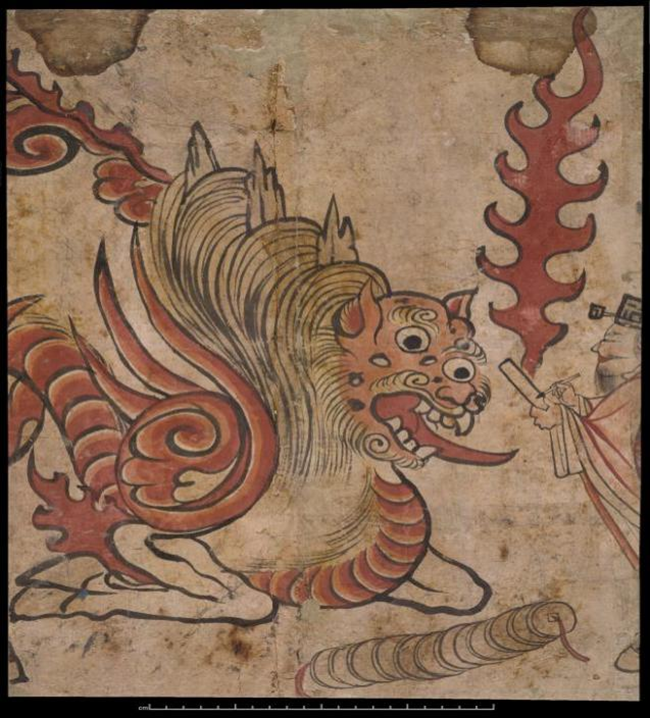

《禹受洛书图传说图》

英国大英博物馆藏

先秦以竹简为书,两汉则书成于缣帛,书籍流通不便,藏书十分困难。东汉初年,浙江上虞人王充的名作《论衡》问世不久,即被儒家视为异端邪说,仅在家乡会稽传抄流行。

王充像(《於越先贤像传》)

汉末著名学者蔡邕入吴,见到《论衡》,视为秘宝,从此学业大进。三国时,会稽太守王郎也曾得其书,及还许下,时人称其才进。据说他的学识也来自于《论衡》一书。这大概是绍兴当时已有私人开始藏书活动,而藏书又嘉惠后人的最早记载之一。

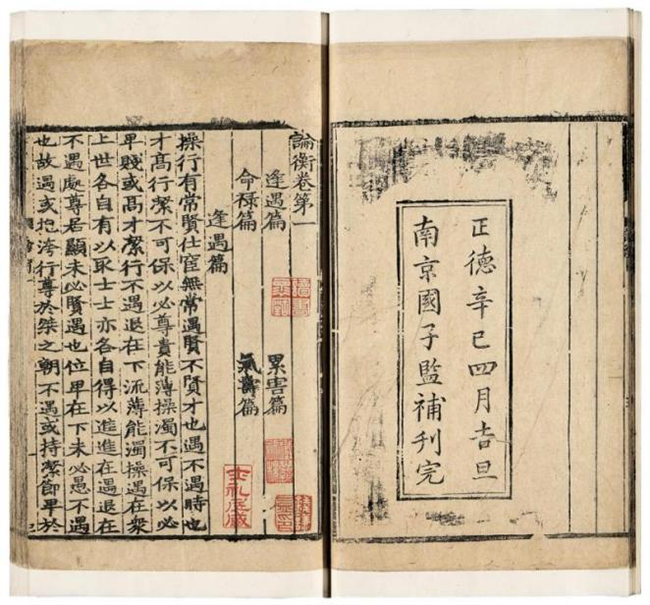

《论衡》宋乾道三年绍兴府刻宋元明递修本 国家图书馆藏

东汉以后,由于蔡伦发明造纸术,私家藏书之风遂开。南朝梁代,绍兴出了一位著名私人藏书家孔休源。孔休源(469—522),字庆绪,会稽山阴人,官至金紫光禄大夫,家里聚书七千卷,手自校练,因其藏书宏富而名闻遐迩。至五代,南唐会稽人、著名文字训诂学家徐锴酷嗜读书,颇致力于收藏。《南唐书》称:“江南藏书之盛,为天下冠,锴力居多。”

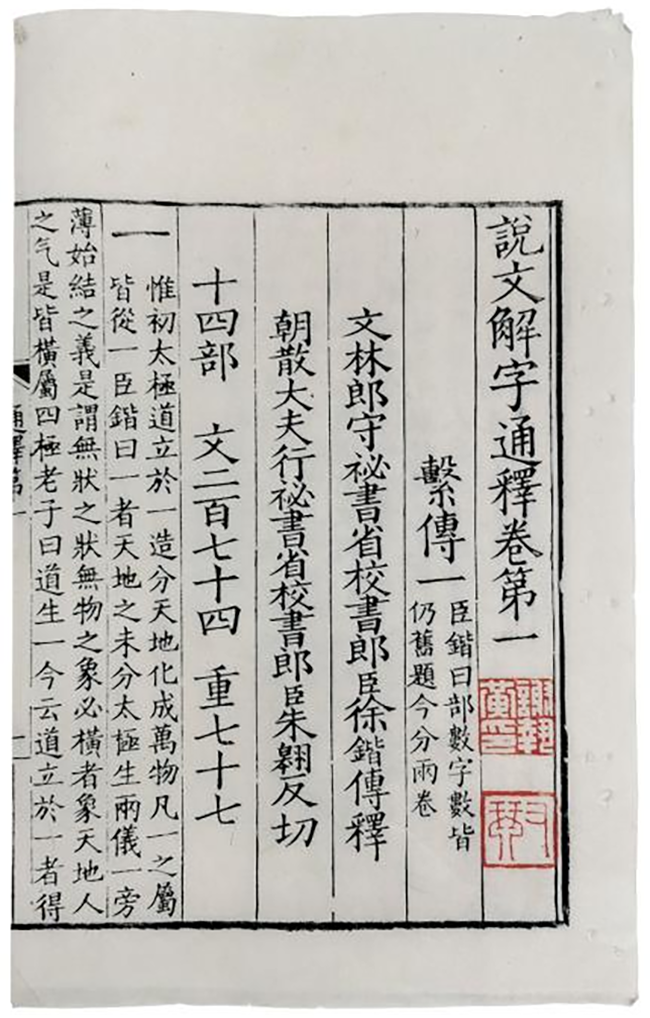

《说文解字通释》

清道光十九年刻本

绍兴图书馆藏

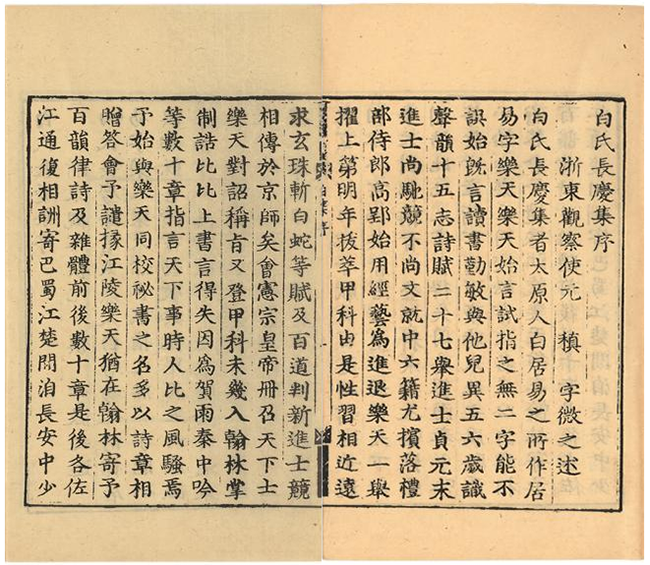

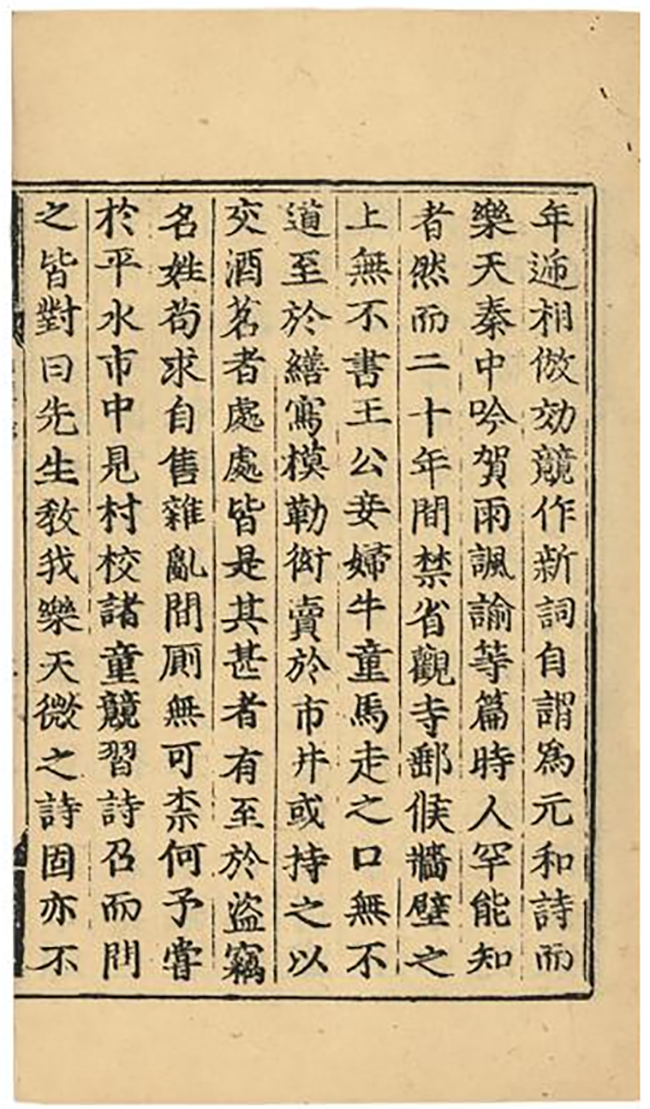

唐代以来,由于雕版印刷术的发明和推广,书籍开始成批刷印,为藏书创造了极大的便利。长庆四年(824),时任越州刺史的元稹为白居易《白氏长庆集》作序云:“扬、越间多作书模勒乐天及予杂诗,卖于市肆之中也。”序文又有:“予尝于平水市中见村校诸童竞习诗,召而问之,皆对曰:‘先生教我乐天、微之诗’。”

元稹《白氏长庆集序》

民国商务印书馆影印四部丛刊本

绍兴图书馆藏

可见中唐时期越州已出现雕版印刷术,并用于刷印白居易、元稹的诗集。这也是我国刻印书籍的最早记载之一。入宋,绍兴为刻书名区,促使藏书业开始快速发展。

(来源:绍兴图书馆)