2018年10月19日下午,来自北京大学考古文博学院的刘绪教授于国家图书馆文会堂发表题为“中华文明的曙光——史前和夏”的演讲。这是国家图书馆(国家古籍保护中心)举办的大型系列讲座“稽古·贯通·启新——北京大学中国古代史名家讲座”的第二讲。现场气氛火爆,座无虚席,又由光明网同步进行视频直播,不再局限于一时一地,方便未能及时到场的读者。本讲从我国传统历史记载的文明源头切入,拉开系列讲座的序幕,带领我们投身入历史的长河之中。

越是古老的历史,越要依赖新近的学术成果。面对上古历史,我们拥有的文献资料多来自口传记述,与所有悠久的传说相似,混杂着原始思维、神秘色彩,以及一代代讲述者的价值取向与有意建构。司马迁写作《史记·五帝本纪》时,已经困惑于传说材料的处理。他认为当时的文献中,《尚书》只从尧开始写起,而诸子百家的早期记载看上去并不可靠,儒家记述的“五帝德”与“帝系姓”也并没有得到儒者的普遍承认,于是他“西至空桐,北过涿鹿,东渐于海,南浮江淮”,考察风土人情,收集民间传说,参照《春秋》《国语》中的古史谱系,作出自己的判断。而到近代,史学作为一种现代学科得以建立,古史又必须经历严苛的审查,从中划出明晰的分野,区别开理性与神秘、隐喻与直笔、本事与建构,哪些材料足够客观,可以用于科学的审视,哪些材料只能停留在传说时代。这是现代人文学科研究的前提和基础。

填补传说时代留下的空白,有这样一些成果:民俗学、人类学的考察,历史比较语言学的构拟,以及在今天地位最重要的考古学的发现。殷墟的发掘是划时代的开端,既培养孕育了我国独立自主的考古学学科,又通过出土文字材料与传世历史记载的互证,使商代历史成为可靠的“信史”。而对于更古老的、目前尚未发现文字材料的时代,我们如何安放我们的历史记忆,要穿越更多的迷雾,串联起更多的信息。

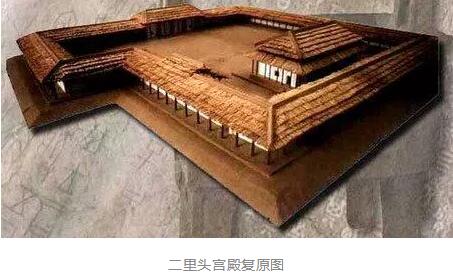

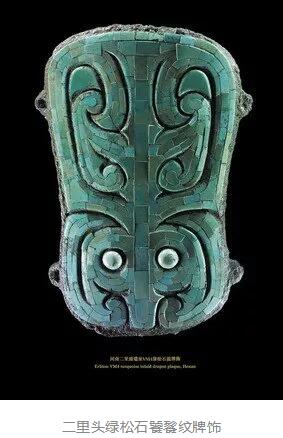

刘绪教授是系列讲座中唯一来自考古文博学院的演讲者,讲座主要从二里头文化及之前的新石器时期的考古发现,来讨论中华文明的起源和形成。“文明”如何定义?标准并不统一。按通常的说法,文明的形成以文字的产生、金属工具的使用、城市的出现(包括大型礼制建筑)为主要标志。在文字方面,我国目前发现最早的成熟文字为商代晚期的甲骨文与金文。郑州商城出土过可能在商代早期的甲骨,由于发掘时扰动地层信息,不能得以确证。商之前发现有早期刻画符号,仰韶文化时期的贾湖遗址、龙山文化时期的陶寺遗址均有出土。刘绪教授认为文字在成熟前应有发展过程,商代以前文字当已存在,没有发现或许另有原因。在铜器冶炼方面,我国发现最早的铜器在公元前五千年左右,如仰韶时期西安半坡出土白铜片、临潼姜寨遗址出土黄铜片;此后的龙山文化时期开始发现青铜器物,但均属小型器,未见完整的青铜容器、兵器、乐器和生产工具,因此不属青铜时代,一般称为铜石并用时代。而进入二里头文化时期,青铜时代常见的器类基本都已出现,尤其是青铜礼器和兵器的铸造,可以作为青铜时代的重要标志,表明一种具有独特性的文明已然形成。关于城市的兴起,我国最早的城邑出现于仰韶时期,发现少且规模不大;到龙山文化时期,城址陡然增加,地域分布更加广泛,大小均有。修建大型城址必有组织者,由此或可推测高级权力机构的存在。此外,刘绪教授基于等级制度的形成,又补充了文明的两种考察维度——墓葬中的等级差别,以及人殉、人牲的流行。综合与文明起源有关的现象,可以看出,上述各项的发生、发展与发达过程不完全同步,有早有晚。龙山时期的文明化程度较高,为国家出现的前夜;而二里头时期进入文明时代,国家出现。

讲座以二里头时期为文明的开始、国家的起源,并由此将其对应到传说中最早的王朝——夏。讲座也总结了中华文明起源的特殊性,文明的发展由分散到集中、由周边到中原,进入二里头文化时期,格局与态势发生了很大变化,中原文明跃居领先地位,我们经常说的黄河文明由此凸显,二里头所占据的中原地区也为其后的历代政权所继承,引以为正统。这是一个从多元走向一体的文明,在建筑、青铜冶炼上,在文字、历法上,都具有着鲜明的独特之处。

考古学提供的材料基于独立的点,有待进一步系联;基于客观的物,有待更多的拟测。考古发现与古史传说能否直接对应,或许还需要更多的信息来进一步讨论。古史传说是携带我们早期记忆的珍贵资源,如果将其完全忽视无疑将令人遗憾;但我们利用传说来考察文明的起源与发展,也并不意味着相应的传说与记载全部可以得到“信史”一般的一一对证。探讨中华文明的起源,回顾我们从哪里走来,这是一条复杂的学术之路,既不可陷入民族主义的盲目热情,也不可滑落历史虚无主义的泥潭。但有一点我们可以确信,经过考古材料的发现与梳理,我们的早期社会如何复杂起来,如何迈向文明,如何产生社会组织、形成集体记忆,已经是一个逐步清晰的过程,而慎终追远的民族认同感也会因此油然而生。