戊戌年九月十八日(2018年10月26日),天气晴好,利于听讲座。

从地铁四号线国家图书馆站A口出,到国家图书馆“国家典籍博物馆”五楼的文会堂,这里正举办“稽古·贯通·启新——北京大学中国古代史名家讲座”。

下午一点,讲堂现场的二百多把座椅已被慕名而来的各路听众坐满了,后来者有的试图找会务组的人要求再加一把椅子,有人则直接到前面地上坐下。两点钟,讲台前有十好几位听众席地而坐,其中还有几位头发花白的老年听众。

两点半,前后门挤满了晚到的听众,整个大厅“站无虚席”,但火爆的场面吓不住热情的听众,他们有人试图从门口挤到中间通道,那里稍微松快点,没有那么拥挤。

就在这时,一位中等身材的老先生,背一双肩包,一袭黑衣,从讲演者通道匆匆登上讲台,他就是“甲骨与青铜的王朝——商与西周”的主讲人朱凤瀚先生。

讲座之始,朱先生展示了一幅日本学者绘制的公元前2000年至前1000年的四大文明古国示意图,从示意图大家可以看到,相对应于其他三个古文明在地域上的紧邻关系,中国的古文明处于遥远的东方,独立且一直未曾间断,非比寻常。这个古老的文明,从夏王朝(二里头文化)开始,有了美轮美奂的青铜器,有了成熟且能部分被释读的甲骨文字,当然更为重要的是至少从商代后期就已经出现了“领土国家”。

所谓领土国家,是由清楚的国王世系所构成的。从《史记》的记载到二十世纪初期甲骨文的发现,甲骨学的突飞猛进,以及随后考古学家对殷墟,也就是商王朝后期都城旧址的大规模考古发掘,使得商王朝的历史再次被印证,让我们了解到了早期中国的文明状态。

具体而言,我们可以从专制王权、子姓姓族内的宗法关系对王权的支撑、商王朝的官制——“内服”与“外服”、王朝常备军——多射与多马、“领土国家”形成——“王畿”与“四土”、 王朝与商人宗族组织之互动等若干层面来更深入地认识商王朝。朱先生还从甲骨卜辞中“眾(众)”的身份、殷墟墓地的形制和分布等,告诉我们对于商王朝的认识,历史学界已经有了很大的进展,不再仅仅以奴隶社会之类的概念简单地予以解释;事实上,从考古发现来看,商王国是一个农业社会,平民才是当时农业生产和军役的主力,而奴隶多为家内奴隶,不成其为社会主力。

当时的宗教信仰则是一种以王室祭祀为中心的国家宗教,这不是一种单一的信仰系统,而是有着多元的祭祀对象,祖先和自然神灵都被人崇拜和祭祀着。

接着,朱先生简要讲述了西周历史,他认为西周王国是典型封建制国家,其特点是国家的政治结构以封建为中心展开,所谓封建是以姬姓贵族为主体对周人所控制的广大地域封土建国的分封制度。这一制度对于中华文明的定型和发展有着重要的历史意义。

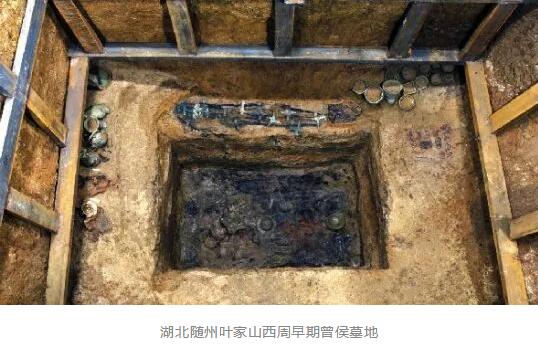

上世纪以来,考古学家发掘了大量的西周侯国遗址,其分布范围从北到南,地域极为广阔,出土资料极为丰富,比如有北京房山地区的琉璃河西周燕国都城,有山西曲沃的北赵晋侯墓地,还有湖北随州曾国墓地,特别是随州曾国的发现,极大地改变了以前学界对于西周封建地域的认识。

朱先生讲,相对于商王国的信仰体系,西周时期形成的“天命”观与礼制秩序对于王朝政治秩序的长期稳定起到了重要的作用。所谓的天命,不像甲骨卜辞中所显示的商王国时期的那样不可捉摸,而是可以通过人的德性和德行得以确认,因此周王朝贵族逐渐形成了一种“敬德”的天命观。

与此密切相关的是,这种天的秩序,人世间也有礼的秩序加以维系。

礼既有“作册”“用鼎”等制度化、仪式化的规范,也有世袭官制的政治制度保障,还有以贵族作战义务为主的军事活动为后盾,更有家族内的家臣制度作为支援体系。

朱先生认为,西周时期通过王朝藩屏的建构,封建制度的确立和完善等等,使得“领土国家”进一步成熟,对以后中华文明的走向起到了奠基的作用。

最后,朱先生还对商和西周的历史特点进行了归纳总结,认为西周的封建制度开辟了新的国家结构形式,而天命观和家臣制度则分别有宗教的政治化和官僚制度化的意义,这是最为明显的差异点,而两个王朝的共同点则有专制王权、世族世官、王朝常备军、领土国家、祖先崇拜、宗族行政等等。值得注意的是,中国古代史从商王朝和西周来看,并没有公民或者贵族议会制度。

朱先生准备的内容极为丰富,有大量的考古图片,包括很多古代器物的图片,还有甲骨文、金文图片等,他略带着南方口音为在场的数百听众展示了极为丰富的早期中国历史积淀,以及当代中国史学界关于早期中国历史的最新学术成果,在原定的两个小时之外还多讲了半小时,听众仍意犹未尽。有的观众甚至在现场听完后,又回家多次观看在光明网的直播视频。