“大师讲堂”系列讲座是国家古籍保护中心学习贯彻党的十九大精神,推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要举措。在全国图书馆界、广大读者及社会公众中开展中华优秀传统文化宣传推广活动,让书写在古籍里的文字活起来!

讲座现场

2017年11月20日上午的国家图书馆文汇堂,偌大的场地座无虚席,国家图书馆原馆长詹福瑞主持,南开大学陈洪教授主讲,以苏轼的一首小词《定风波》为切入点,带领我们走近一千年前的苏东坡,感受他那高傲而亲切的灵魂。

苏轼像

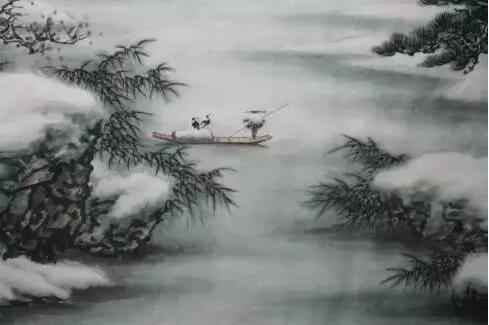

东坡一生遭遇极为坎坷,三次流放,身至黄州、惠州乃至儋州,虽处江湖之远,屡遭打击却能坚守自己的人生理想,虽然过着颠沛流离的生活却乐观、旷达。这首《定风波》(莫听穿林打叶声)创作于东坡被贬黄州时期,记东坡在沙湖道中突然遇雨,同行皆狼狈,东坡却“独不觉”,雨后日出,从容写下这首小词。陈洪教授重点讲解了上阙词中“何妨吟啸且徐行”、“一蓑烟雨任平生”两句,“啸”和“蓑”在中国传统文化中有着独特的意味。“一蓑烟雨任平生”,一个“任”字尽显东坡的洒落与豁达;“一蓑烟雨”这个意象,则体现了外界压力与个体抗争之间的张力,也带来了中国传统水墨画般的朦胧和迷离,在文字中间晕染开来,充满了诗情画意,意味悠长。

下阙词中“也无风雨也无晴”一句,历来注本皆不注,陈洪教授则认为此句大有乾坤。“也无风雨也无晴”,此句看似逻辑不通,但这种“无……无”、“不……不”句式在佛典中比比皆是,如《维摩诘经》。而这也正是《维摩诘经》的核心理论——“不二法门”。所谓“不二”即一实之理,如如平等,勿起分别之想。维摩诘本人生活在市井之中,体会着普通人的喜怒哀乐、爱恨情仇,以自己的行为展示了大乘菩萨不乐涅槃,不离世间的慈悲精神。维摩诘与东坡有着一种精神上的契合,东坡本人爱读释氏书,多与佛门中人交往,文风深受佛教文化影响,“也无风雨也无晴”一句充满了佛理的意味,正是经历过种种人生的苦难后,完成了哲学层面的思考后说出的透彻之语。文学表述与佛教文化完美地融合在了一起,如盐入水,不着痕迹。细细读之,则能定心中之风波,找到心灵归去之所。

绘画艺术中的维摩诘形象

可以说,“何妨吟啸且徐行”的坚韧,“一蓑烟雨任平生”的洒落,“也无风雨也无晴”的透彻,组合在一起,最后呈现给读者的是一个圆融的东坡,他的生活状态是千百年来文士们所向往的,他的词既是中华优秀传统文化的缩影,也成功地诠释了传统文化为何有长久的生命力:积极健康,又达观圆融。陈洪教授的阐释角度新颖,严谨有力,不由得让人想起宋代张载在《经学理窟》里说的:“于不疑处有疑,方是进矣”。

讲座中的陈洪教授

国家图书馆原馆长詹福瑞主持

讲座中,陈洪教授展示出了深厚的学养和高超的演讲艺术,条分缕析,层层递进,机智的语言,生动地表述,幽默的风格,不断把现场气氛带入高潮。观众时而大笑,时而颔首,时而掌声雷动。跟随他精彩的讲述,我们理解了这首《定风波》的真意,真切地感受到东坡人格的伟大,沉醉于东坡词不朽的艺术魅力,正如智利著名诗人聂鲁达的诗句:“当华美的叶片落尽,生命的脉络才历历可见。”

讲座持续近二个小时,许多观众是站着听完的,一位观众听完后激动地对讲座组织者说:“这才是鲜活有生命力的传统文化,站着听也值!党的十九大报告中说要提高国家软实力,传承优秀传统文化,坚定文化自信,你们的讲座非常符合这个要求。”相信他的话说出了大部分人的心声,我们的优秀传统文化是生动活泼的,是触手可及的,千百年来,她的包容与融合,形成了独特的魅力,直至今天,仍然感染着每一个中国人,也必将自信地挺立于世界文化之林!所以,请多多接触中华优秀传统文化吧,她寄托着我们的精神和灵魂。就像陈洪教授讲座最后一句话说的那样,虽然历经磨难,请让你的生活,充满诗意。

陈洪教授简介

南开大学“南开讲席教授”,国家级教学名师,入选国家“特支计划”(万人计划);原南开大学常务副校长,现任校学术委员会副主任、南开大学跨文化交流研究院院长;兼任教育部中文专业教学指导委员会主任、教育部学科发展与专业设置专家委员会副主任、教育部文化素质教育指导委员会副主任,天津市文联主席,天津市政府首席督学;兼任复旦大学古代文学研究中心学术委员会主任、重庆国学院学术委员会主任、人民大学国学院学术委员等;担任《文学遗产《天津社会科学》等报刊编委,《文学与文化》杂志主编。

主要研究范围包括中华传统文化、中国古典文学、中国文学理论批评史、文学与宗教等诸多方面,著作主要有:《结缘:文学与宗教》《中国小说理论史》《中国小说通史》《中国文化导论》《周易与人生智慧》《金圣叹传》《六大名著导读》等。