|

01 “拓片文献”替代“石刻文献”更科学

传统认知中“碑帖”多狭义指向石刻拓本,实则拓片文献的范畴更为广泛,涵盖“碑帖、金石、甲骨、杂件”四大类,各类别既有鲜明特征,又共同构成完整的拓片文献体系。其中,“碑”与“帖”是拓片文献的核心主体,但二者本质差异显著:“碑”广义上包含所有带文字的石刻,诸如摩崖、造像题记、墓志、经幢等均属其列,最早可追溯至先秦石鼓文,距今已有2500年历史,其核心功能是“纪事”,属实用型文献,旨在将历史事件、人物事迹留存后世;“帖”则源于北宋淳化三年(992年)的《淳化阁帖》(现存最早的丛帖),距今约1000年,其诞生完全服务于艺术需求,故以横条石形制面世,方便人们在桌案上翻阅临摹,字体多为小楷、行书等,以适合科举应试与日常书写的要求,是古代书法传承的重要载体。

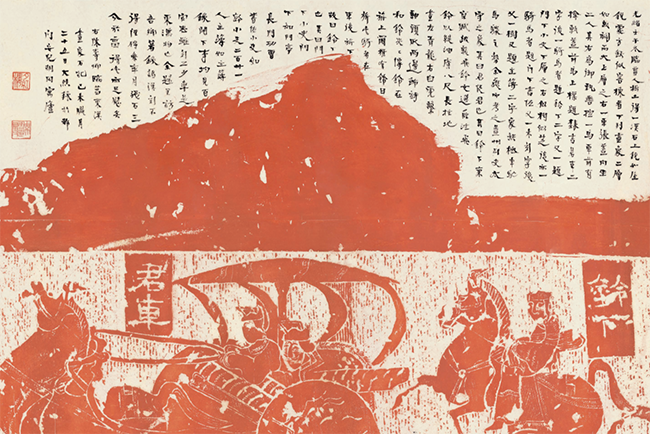

▲君车画像并阴(周大烈跋本)

除“碑帖”外,“金石”也是拓片文献的重要组成部分,这一类别与古代“金石学”一脉相承。“金”指青铜器,“石”即石刻,二者的拓片共同承载了金石学研究的核心内容。上海图书馆馆藏的“金”拓品类极为丰富,不仅有钟、鼎、簋、壶等青铜器的铭文拓片,还有匕首、戈、弩机等兵器,权、量等度量衡,铜镜、雁足镫等日用器物,以及虎符、龙节等古代信物的拓片,更包含清代嘉道年间兴起的“全形拓”,这类拓片既呈现青铜器的整体形制,又清晰保留铭文内容。需要特别注意的是,金石学的核心始终是“文献与古文字研究”,因此铭文才是拓片研究的主体,全形拓仅为辅助呈现器物形态的手段,整理研究过程中需避免“重形制轻铭文”的本末倒置。

▲《六舟剔灯图》六舟拓本

杂件拓片则是拓片文献中极具鲜活色彩的类别,上海图书馆馆藏的此类拓片包括400余件古砚的“砚谱拓片”、紫砂壶全形拓、古琴拓片,甚至还有纪晓岚烟斗、苏东坡铁如意、吴越王涂金塔等拓片。这些杂件拓片的原件多收藏于全国各大博物馆,比如纪晓岚烟斗的原件便藏于故宫,它们的价值不仅在于记录古代生活器物的形制,更通过器物上的文字信息还原了特定时代的社会生活场景,兼具观赏性与文献性,为图书馆与博物馆开展跨机构合作展览提供了独特的素材。

除此之外,国家图书馆藏有35000余块甲骨实物,加上拓片,都是非常重要的特藏文献。所以我建议把普查“石刻文献”改成普查“拓片文献”,这样更科学,其覆盖面更广。

02 拓片文献的多元价值是普查的基础

石刻文献的价值体系涵盖学术、艺术、文物三个核心维度。艺术价值是当今图书馆将碑帖搬进展厅、吸引公众的核心亮点。这类文献多为名碑名帖,本身就是书法艺术的经典载体;而且碑帖中还包含大量图像元素——既有造像,又有装饰性的纹饰图案,兼具书法价值与美术价值。以上海图书馆为例,前几年推出的“大唐气象”“大汉雄风”等碑帖主题展览,正是凭借这份艺术吸引力,收获了极高的人气:观众中既有专业研究者,更有大量普通书法爱好者,足见其艺术价值对公众的覆盖面之广,也印证了碑帖展览在连接学术与大众间的独特作用。

▲大唐气象——上海图书馆藏唐碑善本大展

当然,碑帖的学术价值也毋庸置疑,且同样多元深厚。从文献属性看,它是石刻文献的重要载体,兼具文献价值、史料价值和文字学研究价值,自甲骨、金文始,历经秦篆、汉隶、唐楷,数千年的铭文拓片史,本身就是一部“活的文字演变史”;从历史与考古属性看,每一块石刻都承载着特定的历史故事、历史人物,堪称“微型史书”,而石刻上的纪年信息(如石窟开凿时间、墓葬营窆时间),更能为考古断代提供关键依据,具备重要的考古价值。

但在所有价值中,最易被忽视、却最核心的是文物价值——它是国家资产,是碑帖价值体系中“不可复制、不可转移”的独特存在,也是此次碑帖普查的一个重点。早在100年前,照相术、影印术的出现,已能让碑帖的文字、图像“复制传播”;如今数字化技术更能让其学术价值、书法价值、美术价值“化身万千”,走进寻常百姓家。但无论技术如何发展,对图书馆而言,真正拥有的、永远无法剥离的价值,只有文物价值。也正因此,碑帖普查的关键目标之一,不仅是“摸清数量”,更要“说明质量”,揭示拓本的文物价值。因为馆藏文献文物价值的高低,直接决定了一座图书馆在行业内的学术地位与公共影响力。

03 从“摸清家底”到“价值活化”

基于石刻文献的多元价值,碑帖拓本普查的意义便不再局限于简单的“家底统计”,而是延伸至“价值挖掘与活化利用”的深层目标,其核心可概括为“摸清数量与质量的两个底”。

数量层面,包括总量、副本量、占比量、传世量、资产量等维度。随着数字化工具的普及,数量普查的效率与准确性已大幅提升,三十年前需要依赖人工反复比对的残碑识别,如今只需将残字输入数据库,即可快速匹配到完整的碑刻信息,这为大规模开展全国普查提供了有力的技术支撑。

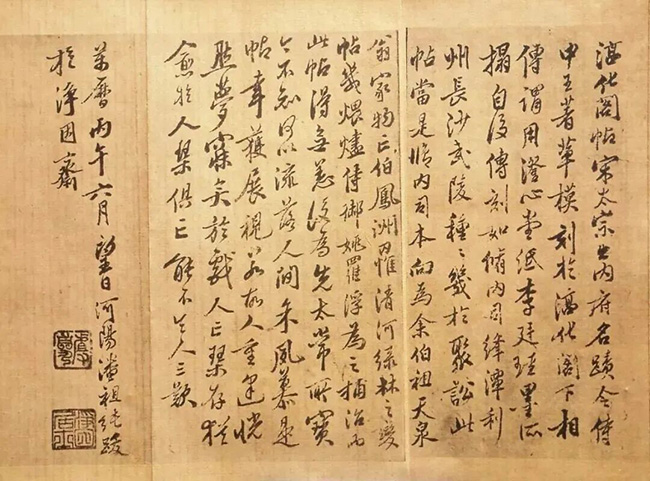

▲淳化阁帖(潘祖纯本)民国珂罗版 潘祖纯题跋

相较于数量普查,质量普查更具难度,也更重要,其关键在于版本鉴定——这既是碑帖编目的灵魂,也是后续价值挖掘的基础。版本鉴定的价值首先体现在为学术研究提供物质基础,2003年上海图书馆计划研究《淳化阁帖》时,因馆藏近500套拓本均无版本标注,无法区分“肃府本”“关中本”“溧阳本”等不同版本,研究工作一度难以推进,最终只能通过逐一翻检比对才得以开展。其次,普查中的版本鉴定,可以为文博机构发掘被埋没的文化“瑰宝”,让原本尘封在书库的普通拓片,显露出善本的价值。比如上海图书馆最初整理碑帖时,达到“国家一二级文物标准”的善本仅144件;历经30年的精细化版本鉴定,这一数字,如今已经突破了3000件。另外,版本著录可以揭示拓片的文物价值,从而为拓本的分级保护与合理利用提供依据。通过鉴定,区分善本与普本后,可将珍善本进行重点保护和善本再造,而普本则可用于日常阅览与数字化传播,实现“保护与利用”的平衡。

需要特别强调的是,碑帖善本具有显著的“孤本性”,这与古籍有着本质区别。由于碑刻或因自然风化,或因人为破坏,历经数千年间不断传拓,造成同一碑刻在不同时期拓印的拓本面目各不相同。即便同一时期的拓本,也会因拓工的不同,在文字字口、纸墨材质等方面呈现不同特征。这些善本碑帖历经后世不同藏家的收藏、装裱、题跋、钤印,造成了每一本碑帖善本都是“孤品”的特性。善本碑帖是没有“同款”,若有“同款”的拓片,那就是普通资料,也就无文物价值可言。碑帖拓片的这一特点,既是本次碑帖普查的重点,也是碑帖普查的难点。

来源:藏书报

|