|

内容摘要:首任驻日副使张斯桂所撰采风诗作,是考察晚清士大夫东洋认知的重要文献依据。上海图书馆藏抄本《使东采风集》汇录张氏在日诗作三百余首,多涉“同文异义”现象,经对勘可知,部分作品曾以《使东诗录》为题,于 1879年在《申报》发表,后递经作者修订、增削。张氏诗序对日本汉字词的释义逻辑与中国传统名物训诂方法一脉相承,借助晚清士人熟习的文学形制与思维方式,在东洋世界与国人固有的知识体系间建立钩联。赴日游历者叶庆颐付梓于1889年的《策鳌杂摭》之“事物异名”卷,因集释大量日本汉字词,颇受当代学界称许。叶著实以《使东采风集》为主要知识资源。此类日本汉字词知识在晚清士人间的早期传播与积累,折射出近代中外知识文化交流的阶段性特征,是甲午以后大规模引进、接受“和制新名词”之前奏。

关键词:张斯桂 《使东采风集》 叶庆颐 《策鳌杂摭》 日本汉字词 “同文”

光绪三年(1877)十一月,清朝首届驻日使团抵达东京。在任四年间,正使何如璋、副使张斯桂、参赞黄遵宪皆撰有系列“问俗采风”诗作,王锡祺称之为“三绝”。研究者在探讨晚清士大夫的日本认知、日源外来词运用等议题时,首届驻日使团成员的作品通常是重要文献依据;其中,当论者提及张斯桂诗作,所依据的基本是收录于王锡祺《小方壶斋丛书》中的《使东诗录》40首。近年上海图书馆藏抄本《使东采风集》被点校、注释并出版,汇录张斯桂在任期间所撰诗歌三百余首,整理者谓该书“以行吟格律诗的方式将对一国长达五年的观察诉诸笔端”,然目前学界对此书鲜有利用与讨论,对张氏诗稿的内容流变、传播接受等问题,亦未予关注。

笔者在研读上海图书馆藏张斯桂《使东采风集》抄本时发现,书中部分篇章的早期版本曾以《使东诗录》为题于 1879 年在《申报》连载。另外,受当代学界称许的1889年刊叶庆颐《策鰲杂摭》卷八“事物异名”,其条目名称、释义与《使东采风集》诗题、小序文本存在大量雷同。兹考辨《使东采风集》与《使东诗录》及《策鳌杂摭》“事物异名”卷在内容、形式上的源流关系,并借此观照晚清士人对日本汉字词知识的早期传播、积累以及中日“同文”关系的认知演进过程。

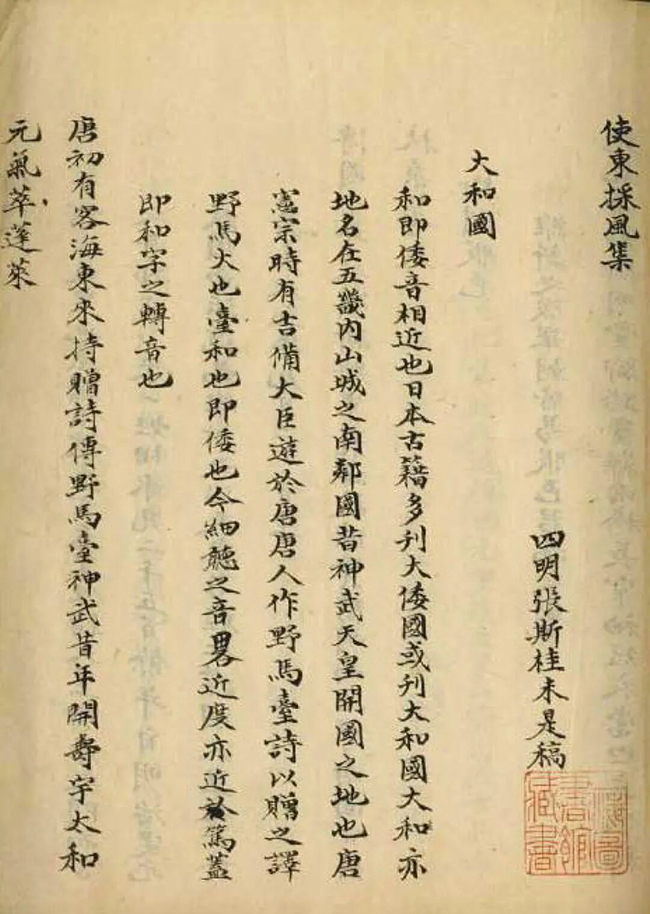

上海图书馆藏《使东采风集》抄本

一、《使东采风集》抄本与《申报》载《使东诗录》

张斯桂(1817—1888),字景颜,号鲁生,浙江慈溪(今属浙江省宁波市)人。作为首届驻日使团中公认的“最通时务之人”,张斯桂自早年即留心西学,并有数年参办洋务经验。咸丰五年(1855),经浙江巡抚何桂清向朝廷奏请,张斯桂自英商处购入轮船“宝顺号”出洋巡缉海盗,并被公举为管带。同治元年(1862),应署理江苏巡抚李鸿章招请,“随营差委”,旋由曾国藩征召赴皖,“先委阅火药局,次则委阅军械所,又委练洋枪炮队”。同治十年,复应代理船政大臣夏献纶招请,偕胞弟张斯栒(1842—1898)赴福建船政局,“先委阅海图局,继则仿造水雷、电信两事,八越月而成”。光绪元年(1875),张斯桂经船政大臣沈葆桢奏保,送部引见,奉旨赴总理衙门听候考察,同年,又随沈葆桢赴台处理牡丹社事件善后事宜,经沈氏奏保,以同知不论双单月尽先选用。次年,经总理衙门奏明“通晓洋务,堪备使才”,由吏部引见,奉旨候选同知,复以知府即选,旋加三品顶戴,充出使日本国副使。

上海图书馆藏《使东采风集》(下文简称“《采风集》”)抄本一册(索书号:371582),半叶十行,行二十至二十三字不等,无行格。卷首有赵炳藜及日本关义臣序,均为他人所誊写,非作序者本人手书。卷端题名下署“四明张斯桂未是稿”。正文不分卷,录张氏诗歌凡367题,均为七言绝句,《土葬》《佃煮》二题重出。卷末附张斯桂撰《使东节略》一篇,及赵炳藜诗《赠鲁生先生四律即希郢政刊列大稿》。诗稿及后附《使东节略》中均有多处涂乙改削痕迹,天头处有眉批,语及篇目去取及对其顺序的调整。推测此抄本为张斯桂诗稿之誊抄本,批点或为赵炳藜阅读时所留手迹。

《使东节略》文末自述写作及存录诸诗动机:“爰将数年中目见耳闻者一一托诸咏歌,以为问俗采风之一助云尔。”关义臣序曰:

(先生)驻节东京也,凡四年,智深而虑远,果决而坚定,暇则出所为诗数百首以示。义臣受而读之……是集沈浸秾郁,深有合于温柔敦厚之旨,尤义臣所服膺勿失者也……今先生将去日本矣,我都人士欲谋所以留先生者而不得,则咸请留先生之诗,而嘱义臣为之序以刊之。盖读其诗,可想见其为人,益令我都人士念先生不置云。

关义臣(1839—1918),字季确,号湘云、秋声窗主人,幕末福井藩士,奔于西洋,清同治年间曾游访广东,明治维新后历任大阪府权判事、鸟取县参事、置赐县权令、大藏权大丞、判事、贵族院议员等,著有《秋声窗诗钞》《秋声窗诗抄别集》《秋声窗文钞》等。据关义臣序可知,张斯桂在离日归国前夕将出使四年间陆续作成诸诗裒辑成集,邀其寓目,且当时日本东京人士有刊印张氏诗稿的计划。

赵炳藜序落款时间署“光绪八年仲春月上浣”。赵炳藜,号味青,原籍浙江归安(今属浙江省湖州市),寄籍直隶深泽县(今属河北省石家庄市),廪生,光绪三十一年(1905)自费赴日游历。赵序称“去腊,(先生)驺从南旋,又莅寓舍。藜勉拟四律,以偿逋负,适以博大雅一噱。不数日,先生携有大著《使东采风集》示藜。展诵循环,爱不释手”。序文另见载于1882年4月20日《申报》第3版,题为《书张鲁生先生〈使东采风集〉后》;书末所附七律四首亦见载于1882年4月15日《申报》第3版,题为《率赠张鲁生先生》。

《采风集》所录诸诗主题包罗万象,如赵序所概括,“自宫殿职官,士民商贾,技艺外教,以及山水桥路,屋所饮食,器具动植,诸如此类,无不乘兴拈毫,编诸歌咏”,且多数诗作径以用汉字表示的日本事物的名称为题。汉字在日本的本土化使用与其固有字义、用法间的不协调现象,颇引起对日文不甚熟悉的张斯桂关注,有鉴于此,他通常在小序中尝试解释所见之“名”与所指之“实”的关系逻辑,诗歌正文则主要吟咏具体事物。《采风集》中有15首曾载于1879年4月7日《申报》第3版,所用总标题为《使东诗录》(下文简称“《诗录》”)。《诗录》总共有43首,先后分5次在《申报》连载,包括七言律诗22首,七言绝句19首,七言歌行2首。王锡祺《小方壶斋丛书》中刊录的《使东诗录》仅40首,较《申报》所载缺《御泊宿》《西历元宵东京府知事邀往三井银行观剧是夕各国公使暨日国巨卿大贾咸集主人索诗作此以赠之》《陆军省士官学校观轻气球》3首。1879年4月2日《申报》首次刊发时有编辑附记曰:

前读何子峨太史《使东杂咏》,洪纤毕具,倾佩莫名。因念副使张鲁生太守亦一代奇才,此次同赋皇华,当亦别有佳构。昨果由东洋寄到大(箸)〔著〕,披吟一过,洵与正使所作异曲同工。用特陆续照登,俾海内同人得共欣赏云尔。

既往研究者未曾留意到,不仅《采风集》收录诗篇数量是报载《诗录》的近十倍,且即便是与《诗录》中小标题相同的15首诗分别为《两国桥》《吾妻桥》《大问屋》《大安卖》《古帐卖买》《御料理》《御泊宿》《玉子场》《仙台味噌》《四海波》《发铗处》《御入齿》《钓道具》《八百屋》《荒物类》。,其诗序、正文亦不尽一致。通过报载《诗录》与抄本《采风集》的对读比勘,可以还原张斯桂出使期间不断积累、修改与去取采风诗作的过程。

《采风集》相较于报载《诗录》的变化,主要有以下几种情况:

1.小序的订补

《诗录》发表时,张斯桂抵日时间尚短,采撷街头偶然所见招牌入诗,对相关汉字词的具体所指往往尚不明晰,故小序中存在以偏概全的情况,后随着驻使日久,认识有所调整。如《钓道具》在《诗录》中的小序曰:“买钓鱼钩铺子。犹言钓鱼一道之器也。”《采风集》小序修改为:“鱼钩也。道具者,犹言钓鱼一道之器具也。”又如《发铗处》一诗,《诗录》小序曰:“铗,剪也,剪发之匠也。”《采风集》修改为:“亦薙发店也。或有写‘理发处’‘刈发所’者。”除对前说予以订正外,另补充了与之同义的日本汉字词。此外,亦有《采风集》小序是在《诗录》基础上的具体化展开或引申。如《诗录》中《御料理》小序作:“御者,大也。料理,犹言善治庖也。”《采风集》改作:“日本饭铺也,亦名‘御养生’。食品则生鱼、生肉,虽糖食、蔬菜亦皆冷炙。”补充介绍日本的饮食习惯。又如《八百屋》在《诗录》中小序曰:“蔬菜店,未详何义。”《采风集》中引申为:“蔬菜店也。八百者,谓蔬菜、鲜干菌及瓜瓠等类,大约有七八百种,取其多而已。故凡蔬菜店俱写‘八百屋’三字。”

2.诗篇的增删

如《玉子场》一诗,《诗录》小序作“玉子,鸡卵也。场,买处也”,《采风集》诗序中“买处”改为“卖处”。《诗录》中题下仅一首,咏写鸡蛋,诗曰:“多子从来称德禽,外相白玉内黄金。一经剖食无完卵,辜负鸡栖覆翼心。”《采风集》题下则为两首,上引《诗录》所载为第二首,次句改作“中藏白玉又黄金”,第一首为《诗录》所无:“混沌犹未判元黄,鸡卵匀圆满几筐。出处休询诸葛恪,东吴太子请先尝。”次句突出鸡蛋数量多,合于小序中的“卖处”。再如《御料理》一题,《诗录》中作:“料理羹汤口味香,易牙手段本精良。五侯奇膳郎官脍,贴地杯盘劝客尝。”《采风集》中作:“不假烹调养老饕,盘中鱼肉太腥臊。恍从侯使君家过,槐叶东坡食冷淘。”后者末二句用流水句,化用苏轼诗《二月十九日携白酒鲈鱼过詹使君食槐叶冷淘》的典故,以“槐叶冷淘”借指日本喜用冷食的习惯,与小序所称“食品则生鱼、生肉,虽糖食、蔬菜亦皆冷炙”形成呼应。两诗用韵不同,侧重亦异,说明《采风集》中删除前作,增加新作。又如《诗录》中的《发铗处》一诗,在《采风集》中题目改为《御发翦》,内容完全一致,而《发铗处》题下则另作一首。

3.诗句的润色

如《四海波》一诗,《诗录》中首句作“佳酿都名四海波”,《采风集》中“都名”改作“名为”,前者以“四海波”为酒的统称,后者根据实际情况改为特称。再如《荒物类》,《诗录》中小序曰“荒物,草器也”,诗云“草衣草帽草铺茵,草草生涯色色新。更有筐篮轻且巧,一层层扎细丝匀”,前二句主要围绕“草”这一原材料展开;《采风集》中一方面将小序扩充为“以草编成各种用物,如筅、刷、箕、帚等类,其细者为筐篮”,前二句亦改作“生涯草草属劳人,薄物零星结构新”,突出“劳人”在原材料(“草”)利用与转化中的作用,“薄物”则从字面上照应标题中的“荒物”。又如《八百屋》一诗,《诗录》作:“小摘园蔬喜满筐,菜根滋味本来香。蘋蘩蕰藻都罗列,笑比成都八百桑。”《采风集》中首句改作“罗列园蔬各满筐”,三、四句改作“闭门曾屈英雄种,赚得城都八百桑”。《三国志·蜀书》载诸葛亮曾上表后主刘禅称“成都有桑八百株,薄田十五顷,子弟衣食,自有余饶”。后一首诗虚实结合,想象辛苦劳作换来丰盈利润,烘托出店铺蔬菜品类的丰富。

4.诗体的变换

除题目一致的七绝外,《诗录》中还有一些其他体裁的诗歌内容与《采风集》中作品所咏对象相同。值得注意的是,此类情况通常改动较大,不仅诗歌体式不同,作者的感情色彩也往往发生变化。如《诗录》中咏及日本服饰的主要有《东京男子》《东京女子》《东京妇人》《易服色》四首,均为七律,《采风集》则对不同年龄、身份者的服饰加以区分,各以七绝形式题咏。《诗录》中《东京女子》次联和尾联分别作“披襟不掩金诃子,曳屐如行响屧廊”,“等闲亲试兰汤浴,笑向人前卸绣裳”。《采风集》中有《妇女妆束》一诗:“袒胸跣足满街游,双屐平排十指柔。挈伴每朝频洗浴,倩人间日一梳头。”后者对前者内容进行了拆解、挪移、细化与补充,并去除了前者中所流露的轻亵态度。又如《诗录》中《易服色》作:“椎髻千年本色饶,沐猴底事诧今朝。改妆笑拟皮蒙马,易服羞同尾续貂。优孟衣冠添话柄,匡庐面月断根苗。看他摘帽忙行礼,何似从前惯折腰。”首联称束发原属日本文化之“本色”,孰料一朝改易,锋芒指向明治四年(1871)日本太政官颁布的“散发脱刀令”,进而将明治维新后一系列的易服举措形容为沐猴而冠、狗尾续貂、优孟衣冠,贬损态度十分直接。而《采风集》中有《御门服色》,诗序曰:“维新之后,举朝皆易服色,君为之创。”诗云:“免冠带剑御明堂,脚踏蛮靴两袴长。窄袖短衣当伫立,依稀胡服武灵王。”《资治通鉴》载战国时赵武灵王胡服骑射,谓公子成曰:“寡人变服骑射,欲以备四境之难,报中山之怨。”作者以此典故类比明治维新后的易服举措,似意在从“备四境之难”、抵御西人恃力胁迫这一角度“重新”理解日本易服背后的用意,不再有鄙夷之态,甚或略含赞赏。《采风集》中又有《士族衣冠》一诗,小序曰:“明治维新之后,官场俱易服色,惟士族则否。”诗曰:“法服先王重彼都,衣裳楚楚是通儒。峨冠博带四民首,大袖宽袍七尺躯。”明治二年,日本政府颁布“版籍奉还”政策后,对社会中的身份秩序加以调整,将先前“士农工商”之“四民制”变为皇族、华族、士族与平民的划分,旧公卿、大名统称为华族,旧幕臣、诸藩藩士、神官、寺院家臣等称为士族,原下层武士初称卒族,次年起其中的世袭者亦被归入士族,余者编入平民。该诗描述明治维新后,部分士族犹保留穿戴日本传统服饰的习惯,且其样态与中国儒家服饰有相近之处,由此揭出日本启动西化进程后新旧交织的社会风貌,较之《诗录》所写更为客观。

根据上述文本差异推测,张斯桂最初或是从所撰诗稿中选取一部分寄给《申报》以供发表,嗣后陆续有所修改润色、增补取舍,终汇录为《采风集》一书。张氏在诗序中对日本汉字词的释义,脱胎于中国传统名物训诂对物名之“理”的探讨思维。《尔雅》《方言》等中国早期经典训诂著作中即有释名物的专章,汉、魏以降又出现训“万物之称号”的专书,刘熙《释名序》曰:“夫名之于实,各有义类,百姓日称而不知其所以之意,故撰天地、阴阳、四时、邦国、都鄙、车服、丧纪,下及民庶应用之器,论叙指归,谓之‘释名’。”这种“参校方俗,考合古今,晰名物之殊,辨典礼之异”的释名方法,正是张斯桂解释日本名词的逻辑基础。有鉴于此,他通常先考究名称所指之物,进而追究物名之所以然,采用以词释词的方法,以习见的中文同义词解释陌生的日本汉字词。诗歌正文所采用的竹枝词形式,源起于巴渝民歌,而在清初以降日益向描摹地方景物、叙述地方掌故倾斜,从侧重抒情性蜕变为凸显征实性与知识性,并在19世纪70年代借由国内新创办的《申报》推动而形成热潮。《诗录》对日本名物的题咏兼具题材的陌生化与风格的通俗性,恰契合彼时国人对域外知识的猎奇心理和阅读趣味,缘此得到《申报》推介。作为对前后四年间体察揣摩日本政俗风尚的总结,《采风集》除了延续《诗录》根据个人经验对所见日本汉字词从字面推演词义的做法,亦吸纳了部分从所结交之日本人士处获知的掌故,力求增加内容的合理性与可靠性。这些涉及“市廛一名一物之微”的知识,使《采风诗》在客观上具备了类似于“通识教材”的功能,为后续赴日行旅者入境问俗提供参考。

二、《策鳌杂摭》“事物异名”卷对《使东采风集》内容的抄改

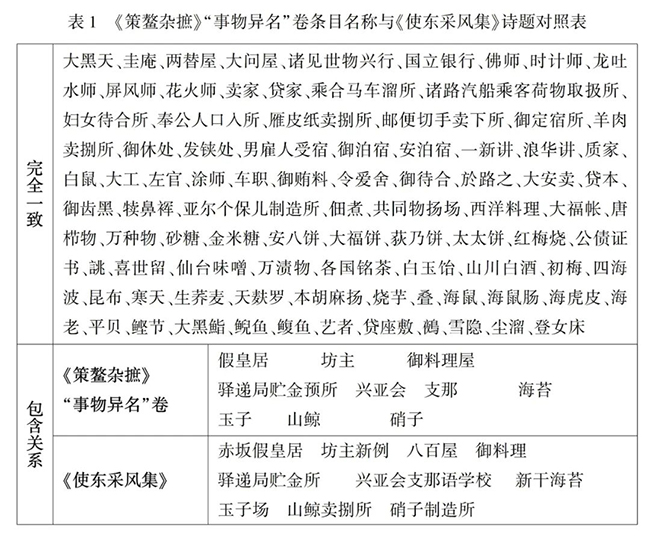

研究者在讨论近代早期中国人对日本汉字词的接触、使用与认知时,虽对何如璋、张斯桂等首届使臣“使用新的或不常见的汉字词语”的情况有所肯定,但一般认为其数量“不多,注释也较简单”;与此同时,对赴日时间稍晚于首任驻日使团的民间文人叶庆颐的《策鳌杂摭》“事物异名”卷则大为嘉许,视为“甲午之前中国人撰写的书籍中,收录日语词最多、注释最详细的”,并具体剖析叶氏对日制汉字词的意义及词源的释义方式。然论者皆未曾留意到,《策鳌杂摭》“事物异名”卷共130个条目,88项名称与《采风集》中的诗题完全一致,11项名称包含或被包含于《采风集》中的诗题(详见表1),其中“大问屋”“八百问屋”“御料理屋”“发铗处”“御泊宿”“大安卖”“玉子”“仙台味噌”“四海波”等9项更是早就见于张斯桂发表在《申报》的《诗录》小标题中,另有6项与《采风集》中诗题仅个别文字有异。

将《策鳌杂摭》“事物异名”卷上述条目的释义与《采风集》相关作品的诗序逐一进行对比,可发现二者亦存在大量雷同。以曾先后出现于《诗录》与《使东采风集》中的《八百屋》为例,后者诗序已见上引,而《策鳌杂摭》“事物异名”卷有“八百问屋”一条,释义曰“或称八百屋,即蔬菜行也。八百者,乃言其行中所有瓜瓠蔬果等类有八百种之多耳”。又如“一新讲”,《采风集》诗序曰:

讲者,讲社也,系佛家名目。凡农工商贾,多奉佛教,或各集其党,以聚谈之名,曰某某讲批点改“以聚谈之名,曰某某讲”,名目颇多,犹一党也。有神灯讲者,乃古之神道教也。一新讲,则民间豪者所立,各处市镇皆有此社,一气贯通,无少区别,且代客保护,极其周到,无遗失、偷盗、引诱、嫖赌兼旁人欺诈拐骗等事。故富贵子弟出外游行,投庽其中,最为稳妥。

“事物异名”卷释义为:

客寓之上等者每有此牌,初不解何义,嗣据日人云“一新”乃党名,即教名也。盖东俗崇奉佛教,各聚其类,自立一会,名之曰某某讲。讲者,即讲道之谓,惟一新讲中之人皆民间豪富居多,若流品稍次,必拒而不纳。故在日本通国,无论大小城厢乡镇,凡有上等客寓,必悬此三字,且必有与各处同道声气相通。设寓客有被人欺侮拐骗,以及偷盗、遗失、纠诱、嫖赌等情,主人力任保护,视同己事。是以此等客寓,非就地著名殷实、声势显赫之人不能开设也。而绅富子弟之出游税驾者,咸乐投此居止焉。又有称神灯讲者,大率类此。

语句顺序有所颠倒,内容则基本一致。

叶庆颐,字新侬,号策鳌游客,上海人,光绪七年(1881)一度客居于京都,后又游经大阪、兵库县,旋赴东京。国家图书馆藏有《策鰲杂摭》上海文艺斋刻本八卷四册(索书号:地931/898),卷首有光绪十三年秦云序、光绪十四年叶炜序、光绪十五年叶耀元序及姚文栋函,另有何镛序未署时间。叶炜序曰:“余于庚辰夏重至日本,辛巳春再游西京,寓柊屋。宗仲新侬继至,主晓翠楼。”西京,即日本京都。因两人同姓叶氏,叶炜年长,故称叶庆颐为“宗仲”。《申报》1882年11月20日第3版载叶炜《壬午孟冬还自东瀛邂逅少泉新侬二君于沪滨之登祥楼茶话各占二十八字》诗,可知在此时间前,叶庆颐业已回国。秦云、叶耀元序中皆提到叶庆颐游日两载,因此,1879年4月张斯桂的《使东诗录》诸作在《申报》发表时,叶庆颐尚未抵达日本,张斯桂诗序显然不可能源出于叶氏撰述,只可能是后者参考前者。

那么,除了公开发行于《申报》的张斯桂诸作,叶庆颐是否存在阅读过《采风集》未刊稿的可能性呢?叶庆颐光绪七年自京都一路游经大阪、兵库县,随后前往东京,不仅借由同客东京的清人王治本结识华族源桂阁等日本名流,还曾一度暂居于清朝驻日使馆,撰有《东京使馆元旦偶成》。1887年3月17日《申报》第12版载叶庆颐《海外怀人诗》八首,其六为《关义臣》,诗末自注曰:“壬午正月,余将归国,君设宴于家,为张公使与余祖别。”可知叶氏在东京时与张斯桂本人以及为《采风集》作序的关义臣皆曾直接打过交道,有条件阅读到已基本成型待刊的《采风集》。

《策鳌杂摭》牌记署“光绪十五年岁在己丑仲夏开雕于沪上”。正如王宝平所考证的,光绪十五年夏付梓,中途一度遇到经费问题,最终“正式问世当在1890年以降”。《凡例》第四条有谓书中日本建置“以其明治二十年所定为准”,因此该书正式定稿时间晚于1887年。而张斯桂归国后经总理衙门奏请以知府即选,由吏部签掣分发直隶广平府,光绪十四年三月即卒于任上,故而《策鳌杂摭》的定稿时间应晚于《采风集》。

《策鳌杂摭》卷端署“上海叶庆颐新侬辑,钱塘袁祖志翔甫校”,秦云序中称叶氏“两载搜罗,皆徐福岛之事实;一编撰述,变《吾妻镜》之体裁,此叶君新侬《策鰲杂摭》之所由著也”,《凡例》第一条曰:

是编所摭日本事实,曾经躬践目睹者多,绝不附会夸饰。亦间有与前人载籍或侔或判之处,不揣浅陋,妄加考证。然驳杂之诮,(刺)〔剌〕谬之疵,仍所不免。

可知此书实具有资料汇编性质,叶庆颐对此业已有所说明。然由于叶庆颐未如翁广平《吾妻镜补》、黄遵宪《日本国志》等一样在书末具列参考书目,卷八(“事物异名”卷)亦无直接征引的书目,因而既往研究者在考察《策鳌杂摭》材源时,根据撰者表述将卷八内容判断为主要源于作者闻见,并认为其“通过引述日人言语来证实闻见,不仅弥补了资料来源的不足,更增加了本书的客观性和可信性”。实则经过仔细对比该卷与张斯桂诗稿可知,《采风集》应是叶庆颐直接参考过的主要知识资源。

不过,叶庆颐亦非全然直接搬运《采风集》诗序,对一些内容也有加工处理,主要有以下两种情况:

1.省略出处

《采风集》部分诗序明确提到过作者亲身见闻的时间地点,或是获知日本传说逸闻的消息渠道,而《策鰲杂摭》在袭用其内容时,往往对这些文字予以省略。如“雪隐”条:

毛厕也。横滨外务省出张所内有此牌额。丁丑冬仲,抵横滨,先庽于此,因得见之。(《采风集》)

厕室也。凡巨宦之家及出张所厕室皆有此二字,虽不详其义,然大抵犹中土之言出恭耳。(《策鳌杂摭》)

加下划线的文字为张斯桂对首次见到“雪隐”二字之情境的记录。

又如“鵺”条:

鸟羽天皇时,宫殿之上,夜有怪物,命武臣赖政射之。应弦而堕。首如猴,身如虎,尾如蛇,名之曰鵺。今赖政之后裔有旧诸侯大河内云其国中男女携手同车,嫌疑不避,裸身共浴,羞耻全无,将来生子,有类于鵺。可发一笑。(《采风集》)

日人尝曰:“昔日鸟羽天皇时,宫殿上有怪物夜鸣,因命武臣赖政射之。应弦而落。其物猴首彪身,尾修若蛇,名之曰鵺。今国俗,男女携手同车,裸身共浴,罔知羞耻,不避嫌疑,或将来生子,亦当有肖夫鵺乎?”真可谓善戏谑兮,不为虐兮。(《策鳌杂摭》)

加下划线的文字为张斯桂获知有关“鵺”的传说的直接渠道。旧诸侯大河内,即日本华族大河内辉声(1848—1882),幕末大名,清和源氏后裔,号桂阁,又称源桂阁。对于上述地点、人物,叶庆颐进行了模糊化处理,笼统表述为“凡巨宦之家及出张所”和“日人”。

2.考订拓展

《采风集》部分诗序内容较为粗略,《策鰲杂摭》在其基础上有所考订与拓展,以求准确详细。如《采风集》中《大黑天》诗序曰:

倭人所敬畏之神也。明治以前,僧家戒律颇严,其有不守清规者,或藏妇人于密室,勿令人知。有随喜者过而问焉,则答以“大黑天”,人即敬畏之,不敢入而观矣。故俗称僧妻曰“大黑天”。

《策鳌杂摭》袭取《采风集》中已有的解释,并进一步考订该词与神佛信仰之渊源,加下划线的文字为其新增内容(下同):

日人称僧妻之隐语也。相传大黑天者,乃日人所最敬畏之神。昔年有僧匿妇女于密室者,辄曰“此中大黑天也”。客至,遂不敢入内随喜,故云。按,“大黑天”即佛书所载摩诃迦罗天也。

再如“邮便切手卖下所”,《采风集》中小序较为简单:“邮便者,寄书邮之法也,便捷。切手者,黏贴函外之小印纸也。仿西法设此。”《策鳌杂摭》则进一步补充了对“切手”(邮票)所代表的邮资价值及其使用方法之具体介绍:

邮寄便捷,谓之邮便,故日人称信局曰邮便局。切手者,黏贴信函外之人面小印花,即信资数目之凭也。盖日人效法泰西,设立邮政,信资先缴而后寄。取资之例,但权信之重轻,而不计程之远近。每信一函,约以三钱五分重为率,取洋银五分,若过一厘,则须倍之。如是,每加重三钱五分,递加信资洋五分。应纳信资若干,即以若干之印花黏贴。设或错误致有信重资轻者,到时核对不符,当将原贴之资罚去外,照例补纳。定制极严,然传寄之速,不差晷刻。切手自一分至五分,皆于印花中刊明,复各以颜色别之,不致混淆。卖下所,乃出卖之所也。凡需邮便切手者,皆于此卖下所购取之。

又如“大工”,《采风集》小序仅言:“木匠也。工价贵于他匠。”《策鳌杂摭》释义曰:

木工也。艺颇精巧。凡制作一切准绳斧凿,必能别出心裁,是以工资亦较他业为昂。和歌氏云:大工,本朝廷木工头,今泛以木工为大工者,僭称也。

引述日本友人“和歌氏”的介绍,补充了“大工”词义在其本土的发展演变历程。

综而观之,叶庆颐辑录百余个张斯桂曾在《采风集》中逐一题咏、易引起国人费解或误解的日本汉字词,袭取张氏小序中的释义并加以增订,复补充“样”“方”“御德用”“西施”“贯目”等25项《采风集》中未予题咏的名称,最终编为《策鳌杂摭》“事物异名”一卷。该卷引言曰:

日本与中国,地同洲,书同文,事物称名,应莫不从同,而讵知罇鸱伏猎,每多似是而非,甚至令人索解不得。姑举所习知者类录存之,俾问禁问俗者作权舆,或不无小助云。

两者相比,如果说张斯桂《采风集》的特点在于原创性与谐趣性,诗序释名,正文咏物,二者相辅相成;那么叶氏所编则偏重实用性,聚焦于释名,相对集中、专门,在对日本汉字词的汇总、释义方面具有一定“后出转精”的意义,并对中日语言文字之关系略作归纳总结。考诸“事物异名”这一卷名的由来,元明之际余庭璧曾编有《事物异名》二卷,专门收列、解释名称之间关系,尤多搜罗蒙古语汇,论者据此推测该书编纂或出于汉人了解当时作为“国语”的蒙古语知识之必要;清乾隆年间厉荃复辑有《事物异名录》若干卷,关槐在此基础上增纂校订,除了“异名并见经书者必为详列”,也留意收集前所未见之名物,尤其是烟草等自西方传入的新事物。值得注意的是,既往以“事物异名”为题的类书在编录时通常先列正名,次列异名,余庭璧《事物异名》、厉荃《事物异名录》皆以正名为目,次标异名,而叶庆颐《策鳌杂摭》“事物异名”卷中却将日本名称置于前,基于中文逻辑和字义的解释置于后,这与张斯桂径取日本汉字词为诗题的做法异曲同工,意味着彼时日本汉字词正逐渐被国人视为区别于固有常识而有必要专门了解积累的知识。

三、知识积累与晚清中日“同文”关系的认知演进

从《诗录》到《采风集》再到《策鳌杂摭》“事物异名”卷的文本嬗递,一方面展现了张斯桂衔命出使四年间对包括汉字词在内的日本事物之考察成果及认知深化过程,另一方面,叶庆颐的抄改亦在一定意义上映射出晚清使臣采风诗作对“东洋知识”的传播与接受成效。

将诗歌有效转化成社会认识,并反馈为行政教化之措施,是历代士大夫撰写采风诗时普遍怀有的诗歌理想。晚清出使外洋者一方面发扬清初以降风土诗尚考据的写作风气,充分利用实地察访和搜集当地文献的便利条件,借助诗序或注释拓展采风诗的知识容量;另一方面,仍有意识地模仿民间风调,以竹枝词的通俗形式增加对读者的吸引力。知识性成为此际使臣采风诗的鲜明特征和读者阅读接受的重要向度。如时人评斌椿《海国胜游草》曰“一卷新诗当《水经》,雕搜风月遍苍溟”,即称许他将“诸国土俗民情,悉寄之于诗”的价值;首位驻日公使何如璋所撰《使东杂咏》,不仅促使友人庄介祎阅后“考东国逸事及山川风俗”,并亲赴日本游历,且何氏诗注中的地理知识还被王锡祺、李世勋等舆地学者抽出单独编印。张斯桂围绕日本汉字名词展开的解释与题咏,则尤多提供日本词汇知识,并潜移默化地影响了读者对中日语言文字关系的理解。

张斯桂对日本汉字词用法的持续调查寻访和对日本事物名实关系的解释尝试,既源自他长期以来对“洋学”新知的好奇,也出于对中日汉字运用差异性和日文学习必要性的认识。从历史上看,中国对日语的介绍自西晋起零星见诸文献,以记音为主,根据天下观念和“华夷”之辨,从事中原以东之外族语言翻译工作的人古称为“寄”,故而与日语相关的介绍通常被编入“寄语”类目,如明代薛俊《日本国考略·寄语略》、郑若曾《筹海图编·寄语杂类》、郑舜功《日本一鉴·寄语》等,一般先列出汉语词汇,再以汉字拟音形式标注对应的日语读音;关于日文中的汉字表意与汉语有异的现象,郑舜功《日本一鉴》另在卷四中列出“称呼”“事说”二类进行过扼要介绍。不过,受到明、清两朝海禁和日本江户“锁国”政策影响,中日间文化交流一度相当有限,仅有的交流以长崎客商为中介,主要借助笔谈形式实现,职是之故,不仅中国的对日研究在清代前中期鲜有推进,上述前人已陆续介绍过的日语知识亦普及率不高。晚清政府向日本派出的首届驻日使团只配备有西文翻译官,正是由于时人对日本的普遍认知尚停留在外在形态上的“同文”,而忽略了中日语言文化背景的差异性以及汉字进入日语后的在地化。抵日次年,何如璋、张斯桂上书清廷,表示“东学翻译最难其选,因日本文字颠倒,意义乖舛,即求精熟其语言者,亦自无多,臣署只得暂觅通事二名……以供传宣奔走之用”,除了就地雇用日本译员,培养清朝驻日使馆自己的东文翻译人材也被提上日程。

日本幕末开国以及明治初年中日正式缔交后,除官方遣使外,中国民间赴日游历者陆续增加,后者具有初步了解日本名物以便利在日生活的知识需求,使臣采风诗由此进入他们的阅读视野。与前代以记音为主和直接列出词义的日语介绍相比,张斯桂试图对日本汉字词从学理性和通俗化的角度加以阐释,其用意不止在于如实记录异域风土世情,也有方便读者理解、接受之考虑。叶庆颐袭取、改易《采风集》撰成的《策鳌杂摭》“事物异名”卷,即是对张斯桂采风诗作传播日本汉字词知识成效的一次集中展现。可以发现,叶氏“事物异名”卷中自张斯桂处采撷的日本汉字名词以彼国固有词汇为主,包括古已有之的职业、物产、店铺名等,大多属于日常用语,而鲜少出现明治以降大量涌现的用汉字对译西学术语的“和制新名词”,反映出19世纪80年代中国人接受日本名词的一个向度。

由于缺乏对汉字在日语训读词中表记功能的理解与把握,张斯桂、叶庆颐都曾对部分日本汉字词用法感到“荒唐”,“胡所取而用之,殊觉莫名其妙”,望文生义与强行疏解的现象在所难免,不过,这同时意味着彼时中国人对中日语言文字“同文”表象背后所存在的较大差异性感触日深,中日语言文字间之关系正被重新思考。与张斯桂同在首届驻日使团任职的参赞黄遵宪所撰《日本杂事诗》中亦有诗曰:“释氏吴音儒汉语,后来更杂蟹行书。舌人口既经重译,学遍华言总不如。”诗后自注中扼要梳理汉语传入日本后漫长的演变与分化过程,谓“市廛细民,用方言者十之九,用汉言者十之一而已……然士大夫文言语长而助词多,与平民甚殊”,最后总结曰“求通其语甚难,字同而声异,语同而读异,文同而义异,故求译其文亦难”。1889年刊行的赴日游历使傅云龙所撰《游历日本图经》中,先后列出日语平假名、片假名和他搜集整理的“日本异字”(和制汉字)及其音义41个,并指出日语与汉语属于不同语言系统,“汉语以字为文,梵语以音为文,日本国语亦犹梵语也”。迨光绪二十九年(1903)姚朋图被山东省派往大阪参加日本第五届内国劝业博览会,所撰《扶桑百八吟》中再次提到:“汉读吴音费主张,方言上口讽琅琅。千文谁与重编定,可有南朝周侍郎?”注云:“日人之于汉字,读书则汉读,言语则用吴音。汉读出于经生,吴音原于释氏,皆与吾国今音不同,亦与彼中方言无涉。字之训诂,尤相歧异。名为同文而实不同也。”姚氏对中日语言文字“名为同文而实不同”的认识,可谓此类日本汉字词知识数年间在晚清士人群体中不断积累、传播的结果。

研究者业已指出,“对‘得名之所由’,即词之所以成立的理据进行说明”,是清季中国人“理解乃至容受日语汉字词的极重要的条件”。在甲午以后中国出现的“广译日本书”和赴日留学热潮中出现的数种主要由留学生编写的“和文奇字解”工具书,致力于对汉语中无其义或无其字的日本汉字及复合词加以解释,推度“理据”,其中包括部分明治以后日本利用汉字创造的新词、译词。这些现象实处于张斯桂、叶庆颐为日本汉字词寻找“名称合理性”的思维与实践之延长线上。张氏、叶氏所解释的日本固有名词绝大多数后来并未成为中国人的习惯用语;在救亡与启蒙的双重压力下,甲午以降中国趋新士人、留学生留心观察、引介的日本名词,从上一阶段以日常用语为主延伸至注重政治、经济、军事、教育等诸门类的学术用语,后者除了力图厘清基本词义外,还开始有意识地模仿、应用,逐渐使“和制新名词”嵌入中国人自身的书写习惯和思想观念,并最终成为现代汉语词汇的重要组成部分。

四、结语

既往学界在探讨晚清早期驻日使臣采风诗作的传播时,大多围绕诗集的刊本展开。进一步结合报刊、抄本等文献并与同时期稍晚刊行的其他书籍加以比勘可知,张斯桂出使期间的部分诗作在光绪初年业已借由《申报》广为流传,其离任前编订的《使东采风集》不仅曾在关义臣等日本汉学者间传阅,还被中国民间士人叶庆颐大量摘录。作为一种产生于文化碰撞中的“旅行记录”,张斯桂借助晚清士大夫较为习惯的文学形制与思维方式,尝试在诗序中采用脱胎于传统名物训诂的方法解释所见日本汉字词,并以竹枝体对其所指称的具体事物展开题咏,从而在东洋世界与国人固有的知识体系间建立起初步钩联。叶庆颐辑出张斯桂对日本汉字词的大量解释,在其基础上加以增订并出版,实现了相关知识的再生产与二次传播。使臣采风诗作价值的充分彰显,正有赖叶庆颐等读者的配合,后者与此类文本的“隐含读者”高度契合,并参与了与文本的交流对话,进而充当使文本意义进一步拓展的津筏。

甲午战争以后,中日之间的强弱地位彻底翻转。以激进维新派、留学生为主体,中国人积极引介来自日本的各类知识,东洋“新名词”迅速涌入国内,“东学”一跃成为汲引西学知识的重要窗口,当前亦引起学界广泛关注与讨论。然而知识视野的转移,未必是在一朝一夕间发生的,以连续性视角观之,前此十数年间趋新士大夫对日本名词的不断介绍,为国人逐渐调整对中日语言文字关系的认识、了解日本社会文化积累了诸多知识资源,或是促成这一结果的持续驱动力之一。相较而言,张斯桂《使东采风集》、叶庆颐《策鳌杂摭》“事物异名”卷中出现的日本名词里,只有“银行”“邮便”“公债”等少量明治以后日本人利用汉字翻译的西洋术语,这亦在一定意义上折射出当时中外知识文化交流的阶段性特征,可为相关讨论提供“前史”。

【作者简介】周雨斐,复旦大学历史学系博士后、助理研究员。研究方向:中国文学批评史(明清近代文论与文学)、近代中日关系史。

本文发表于《文献》2025年第4期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|