|

114周年馆史的中国国家图书馆(以下简称“国图”)典藏宏富,而善本特藏尤为全馆藏品精华所在。她上承宋元明清历代皇家珍藏,旁搜明清以降南北藏书家毕生积聚,经由本馆几代专家努力购求,益之以藏家无私捐赠,形成300余万件海量珍藏。其年代起自殷周,迄于当代,地域遍于禹域,兼及海外,充分显示出中华文明源远流长、博大精深的特征。

周叔弢先生(以下简称“弢翁”)便是与国图有着深厚渊源的藏书大家。他出身书香仕宦之家,16岁开始购书,积数十年之力,终成一代藏书大家,同上海藏家陈清华并称“南陈北周”,在北方则与傅增湘、李盛铎鼎足而三。弢翁藏书侧重宋元明刻本、精抄精校本和名家校跋本。国图冀淑英先生赞其“于古书秘籍,固有深知笃好,又佐以博学广识,故鉴别群书,独具卓见”[1]。先生之访书藏书,标准甚严,“每得一书,手自校勘,考辨是非,推求源本,固不待言;尤重视藏书授受之渊源,一书流传之派衍,研考至精”[2],为当代学者所推服。这是对弢翁藏书旨趣的概括,更饱含对其竭尽心力访书护书的推崇。

弢翁哲嗣珏良先生在《我父亲和书》中曾深情回忆父亲所总结的收藏善本书的“五好”标准:“一、版刻字体好,等于一个人先天体格强健;二、纸墨印刷好,等于一个人后天营养得宜;三、题识好,如同一个人富有才华;四、收藏图记好,宛如美人薄施脂粉;五、装潢好,像一个人衣冠整齐。”[3]珏良先生称“够上三好、两好,甚至有时突出的一好,也可使书成为善本,比如说黄荛圃的跋语或者汲古阁的图章等等”[4],可见弢翁藏书悬格之高。弢翁还注意收藏日本、朝鲜刻本,对于流失海外的珍贵典籍,更是不惜举债以重值购回。珏良先生总结弢翁与书之关系为“苦心收书,一心爱书;热心献书”[5],切中肯綮。

1942年,弢翁就有藏书“应举赠国立图书馆,公之世人”之念,之后便有了数次捐书之义举。先生于1947年、1949年先后向故宫博物院捐赠宋本《群经音辨》《春秋经传集解》《经典释文》;1951年9月向国图(原北京图书馆)捐献《永乐大典》一册,称“珠还合浦,化私为公,此亦中国人民应尽之天责也”[6];1952年8月,先生向国图捐献古籍善本715部,共2672册2卷59叶,此为其所藏善本精华部分。郑振铎在致先生信中称誉“化私为公,造福后人,先生之嘉惠,尤为重要也”[7]。其后家人又续有捐赠。弢翁所捐善本珍籍,70年来庋藏于国图善本书库,在传承文明、服务社会的宗旨下被国图的几代馆员精心呵护,并广为利用。

2002年,国家启动的“中华再造善本工程”,本着继绝存真、传本扬学的宗旨,将存世孤罕的珍贵古籍以影印方式原样复制,以期化身千百、嘉惠后学。国图古籍馆李文洁研究馆员曾经统计过,“中华再造善本”唐宋编、金元编中所收弢翁旧藏就有52部,多为世间仅存之孤本。2007年起,中央政府实施“中华古籍保护计划”,开展《国家珍贵古籍名录》评审,迄今国务院公布的6批名录中,弢翁旧藏就有94部,其藏书质量之高可见一斑。

2012年,为纪念弢翁对藏书的贡献,国图在弢翁哲嗣景良先生的支持下,联合天津图书馆举办展览,李文洁为展览取名“书香人淡自庄严”,得到家人和专家的一致认同,认为这对弢翁藏书、爱书的人生是恰切的评价。

又是10年过去了,弢翁离开我们已经40年,我们的怀念从未停止,对弢翁收书藏书、爱书护书、读书用书、慷慨献书的意义及对传承中华优秀传统文化的贡献有了更多的认识,也有了更深的感悟。他以一己之力收书、护书,并将书影印传播,与今天正在开展的中华古籍保护计划的理念和实践可谓异曲同工。

一、真知笃好 成书之美

弢翁于书为真知笃好,其“五好”标准今天仍为公私藏家奉为圭臬。傅增湘先生在《周君叔弢勘书图序》中曾经这样评价弢翁藏书:“凡遇刻本,卷帙必取其周完,楮墨务求其精湛,尤重昔贤之题识与传授之渊源;又其书必为经子古书、大家名著,可以裨学术、供循诵者。至钞校之书,审为流传之祖本,或为名人之手迹,必精心研考,以定其真赝。”[8]可见弢翁收书不仅要求刊印精良,还要保存完整,品相精美,流传有绪。遇有铭心绝品,不惜举债购入,对书可谓真知笃好。

海源阁为晚清四大藏书楼之一,得毛氏汲古阁、钱曾、季振宜、徐乾学等名家藏书之精华。1927年,海源阁后人杨敬夫将大批善本运至天津,或抵押或出售,以作经商之资,其书之流散一时为公私藏家所瞩目。周叔弢深知海源阁藏书的价值,时刻关注,往往不惜重金购藏。他收得的第一部海源阁旧藏是宋本《南华真经》。之后,周叔弢结识了杨敬夫,直接从他手中购得宋本《新序》等。周叔弢自谓海源阁藏书是他平生收书最精的部分,共收得海源阁旧藏55种。

1933年,韩应陛“读有用书斋”藏书散出。周叔弢以7000金元从文禄堂收得韩氏旧藏抄校本30余种,自称是从来未有之豪举。此后,他又收得多部韩氏旧藏珍品。世人奉为拱璧的“顾校黄跋”书,周叔弢收藏约有70种。这一年弢翁还不惜4000元高价从书商王子霖手中买到宋本汤汉注《陶靖节先生诗》,令其与宋本《陶渊明集》合璧,复原陶陶室。

1936年至1945年间,他拒绝与日本人合作,赋闲在家,靠变卖产业度日。然遇好书,仍摩挲难舍。1936年弢翁在《丙子新收书目》卷首题:“负债巨万,尚有力收书耶?姑立此簿,已迟往昔半月之期矣。”[9]除夕又记:“今年财力不足以收书,然仍费五千七百余元,结习之深,真不易解除也。所收书中亦自有可喜者,但给值稍昂耳。”[10]1939年元旦,在《己卯新收书目》卷首题:“今年书运或可转亨耶!当视财之丰啬为进退耳。”[11]年末附言:“今年本无力收书,乃春初遇陆鉴《毛诗》,岁暮遇《衍约说》、《蜕庵集》,不得不售股票收之,孰得孰失,正不易言耳。十二月二十日老弢记于自庄严堪是日启乾孙周岁,家人聚饮,亦乱世一乐也。”[12]

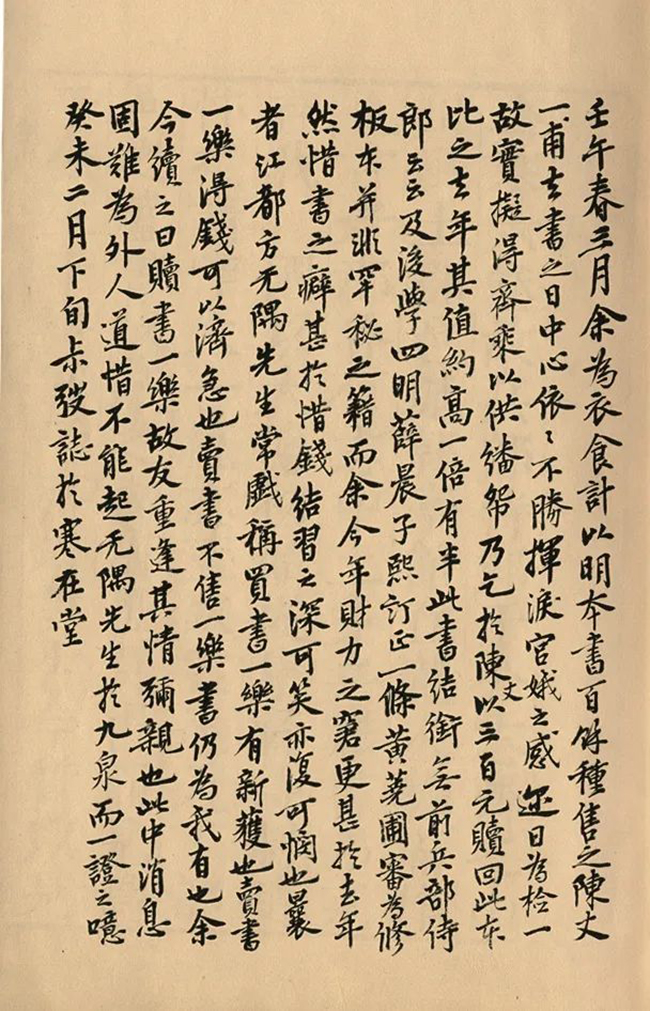

1942年初,因家用不足,弢翁忍痛售卖明版书100多种,易款度日。去书之日,心中不舍,特作《壬午鬻书记》纪念。然而不久,他听闻宋余仁仲万卷堂家塾刻本《礼记》在天津求售,恐失之交臂,用易书之资又买下此书,自谓:“卖书买书,其情可悯。幸《礼记》为我所得,差堪自慰,衣食不足非所计及矣。”[13]周叔弢对所鬻之书难以忘怀,其后又购回明刻本《齐乘》等,并谓“赎书一乐,故友重逢,其情弥亲也”。(图1)

图1 《齐乘》周叔弢题跋

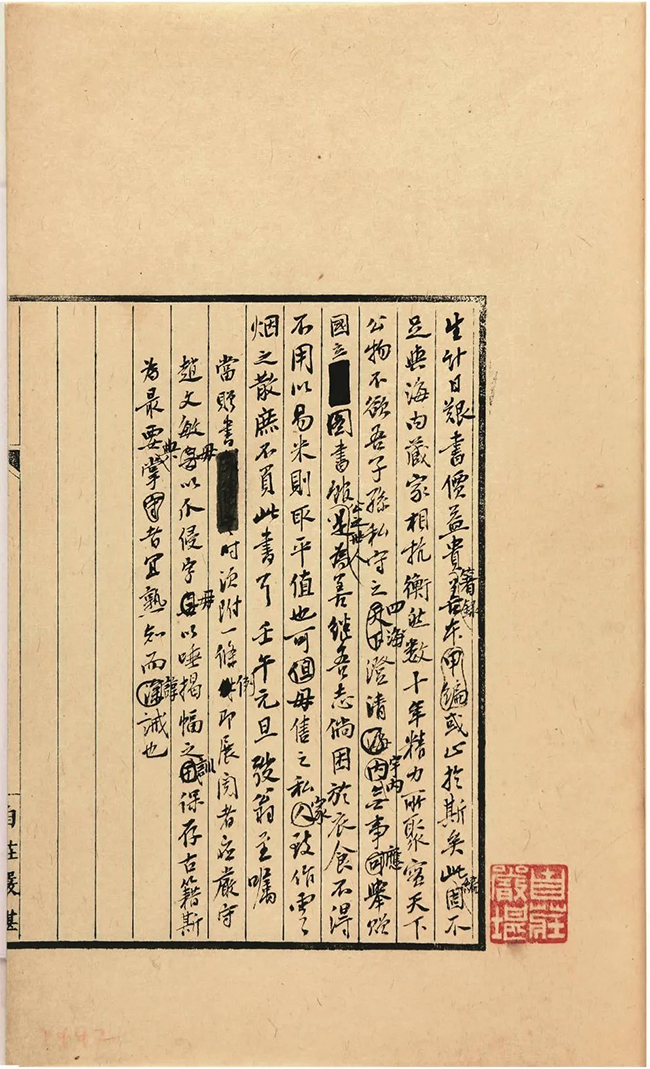

就在这一年,弢翁深切感受以一己之力收书日渐艰难,护书之周全也力不从心,更不利于公之世人以利用,于是便有将藏书化私为公之意。弢翁在所编善本书目的封面上写着:“生计日艰,书价益贵,著录善本或止于斯矣。此编固不足与海内藏家相抗衡,然数十年精力所聚,实天下公物,不欲吾子孙私守之。四海澄清,宇内无事,应举赠国立图书馆,公之世人,是为善继吾志。倘因于衣食,不得不用以易米,则取平值也可。毋售之私家,致作云烟之散,庶不负此书耳。”此时弢翁开始为心爱的书找可托付的归宿。

弢翁藏书以书为核心,不忍书之离散,只为成书之美。遇到古籍不全之零本,常常竭尽全力,以求剑合珠还,配成完帙,不论是否归自己所有。一部宋刻本《春秋经传集解》,三十卷,原已散成残卷,分藏几人。1935年,弢翁先以重金获得山东海源阁旧有的二十三卷,再以双倍的价钱从李盛铎购得四卷,一年后又以更高的代价获得另外一卷,可说是卷数越少而书值越高,他为求完璧,倾尽心力,此书却终差一卷而未能完整复合。另一部元相台岳氏刻本《春秋经传集解》在他的努力下,历经10余年方分别从文友堂、藻玉堂等四个来源补成完书,其中最后一卷是经两年磋商后以黄金一两购得,凑成全书后,弢翁的欣喜在跋文中可见:“珠还剑合,缺而复完,实此书之厚幸,岂仅予十余年好古之愿一旦得偿,为可喜哉!”[14]

图2 1942年周叔弢手订所藏善本书目卷首题记

1947年,当得知自己收藏的宋本《群经音辨》中卷及宋抚州本《春秋经传集解》卷一至二为故宫所缺,弢翁毫不犹豫捐出所藏,让两书合为完帙。他专门致信赵万里:“前谈宋本《群经音辨》首、末二册近在故宫发现,宋抚州本《左传》自卷三以下,亦在南迁书中。暹旧藏《音辨》中册,《左传》卷一、卷二两册,正可补成完书。此二书皆宋本上驷,然为剑合珠还计,不应再自秘惜。今特检出奉上,乞代献之故宫博物院,书之幸,亦暹之幸也,此等事非寻常交易,岂可言钱?更不能计多寡。区区下忱,乞代达马先生[15]为叩!”[16]虽有不舍,却仍表示:“故宫所佚,得此即为完书,予岂忍私自珍秘,与书为仇耶?”[17]拳拳爱国爱书之意,跃然纸端,令人钦佩。

宋版《经典释文》原为清宫天禄琳琅秘藏,自溥仪出宫后散至三处。1949年6月,弢翁几经波折终获第七卷,“举珍藏的海内孤本宋版《经典释文》第七卷一册捐赠国家。此册与故宫藏品相配,遂成足帙”[18]。弢翁的义举受到人民政府的奖励,时任华北高等教育委员会[19]主任的董必武向弢翁致谢函并颁发褒奖状[20]:

叔弢先生:

承以宋刻《经典释文》一册捐赠政府,化私藏为公有,使海内孤本,虽经变乱而得以完善保存,使已散失之国宝得成全璧,具见先生爱护文物,关心学术,佩仰无既。除由本会转交故宫博物院妥善保存,并转呈政府外,谨此致谢,并颂

大安

华北高等教育委员会启

六月廿五日[21]

20世纪50年代,故宫部分藏书拨交北京图书馆(今国图),此《经典释文》现藏国图。

1951年9月,弢翁向北京图书馆捐献《永乐大典》一册,促使分藏不同单位和个人的《永乐大典》聚合一处,在捐献前致信国图“仆旧藏《永乐大典》一册(杭字韵,卷七六〇二至七六〇三)谨愿捐献贵馆”,郑振铎局长代表文物局向先生颁发了褒奖状。2021年,国家图书馆举办的“珠还合浦 历劫重光——《永乐大典》的流散与回归”展览,引弢翁所言作为展览名称,也是在今天对先生的礼敬。

弢翁在上海历史文献图书馆见到残缺一册的宋刊本《西汉会要》后,又主动将自己所藏同一部书残缺的一册赠与该馆。

这样的例子不胜枚举。弢翁以自己的藏书多次配补其他藏家所藏,让书合璧,或集为完帙,成书之美,令人感佩不已。

二、惜书如命 护书周全

弢翁珍爱所收善本,其“周暹”小印仅印于甲种善本。1926年,他在所藏明嘉靖二十七年(1548)黄姬水刻本《两汉纪》六十卷书前跋曰:

余所得善本书,每钤“曾在周叔弢处”六字朱文印,盖收书只以遮眼,本无世藏之心,非好为旷达之语以欺人也。今此印刓弊,不堪复用,遂改钤“周暹”二字白文小印。自此书始,后皆从之。丙寅夏,弢翁。[22]

黄裳在所得1924年周氏校刻本《屈原赋注》七卷上题记:“叔丈于书中用三印。并告其周暹二字小印,向只于甲种善本用之,可见珍重之至也。”[23]

弢翁藏书看重古籍的文物文献价值,也重视古籍的装帧、品相完美,如宋刻《新序》辗转相承,曾为朱大韶、王延世、钱谦益、季振宜、徐乾学等递藏。乾隆六十年(1795)冬,黄丕烈重价从书友处购得,后又经汪士钟入海源阁。1927年,海源阁后人杨敬夫将大批善本运至天津,或抵押或出售,一时为公私藏家所瞩目,周叔弢也于此时开始留意海源阁藏书。宋本《新序》是周叔弢从杨敬夫处直接收得的第一部书籍。经200余年,此书尚保留黄丕烈士礼居书匣,书匣完整如故,并有旧锦套,足堪真赏。

弢翁每新获一书,若发现有断线、撕裂及污渍,则马上请人修复,以旧装为上选,再配以装具,保持原装原貌,护书周全,这在弢翁题跋中多有体现。如1930年在清述古堂抄本《李文公集》上提到:“《李文公集》十八卷,虞山钱氏述古堂钞本,递藏泰兴季氏、松江沈氏、仁和朱氏,近从临清徐氏散出。余初见此书时,尚是旧装一册,与《结一庐书目》合,旋为书估改装四册,古意遂漓矣。余尝谓书之精神在纸光墨采中,非级渝敝,不可轻付装潢,况世之能手如钱半岩者又不可多得耶。”[24]钱半岩为乾嘉间装修书籍之良工,黄丕烈旧装多出其手。弢翁修复理念与实践同《装潢志》“不遇良工,宁存故物”一脉相承。

1940年,弢翁获得宋刻《监本纂图重言重意互注点校毛诗》二十卷《图谱》一卷时,跋曰:“合浦珠还,为之大喜过望,亟命工补缀,装之首册。……黄氏既未以小字宋本配入而抄补之,余亦仍黄氏旧贯而不改装。”[25]有些书虽是弢翁借自他人,亦以护书为要。如元雪窗书院刻本《尔雅》三卷附弢翁致克斋信:“前承惠假元本《尔雅》,今仅奉还。适有空箧,虽尺度稍差,用以护书,或胜纸裹,想不以窳陋见弃也。”[26]

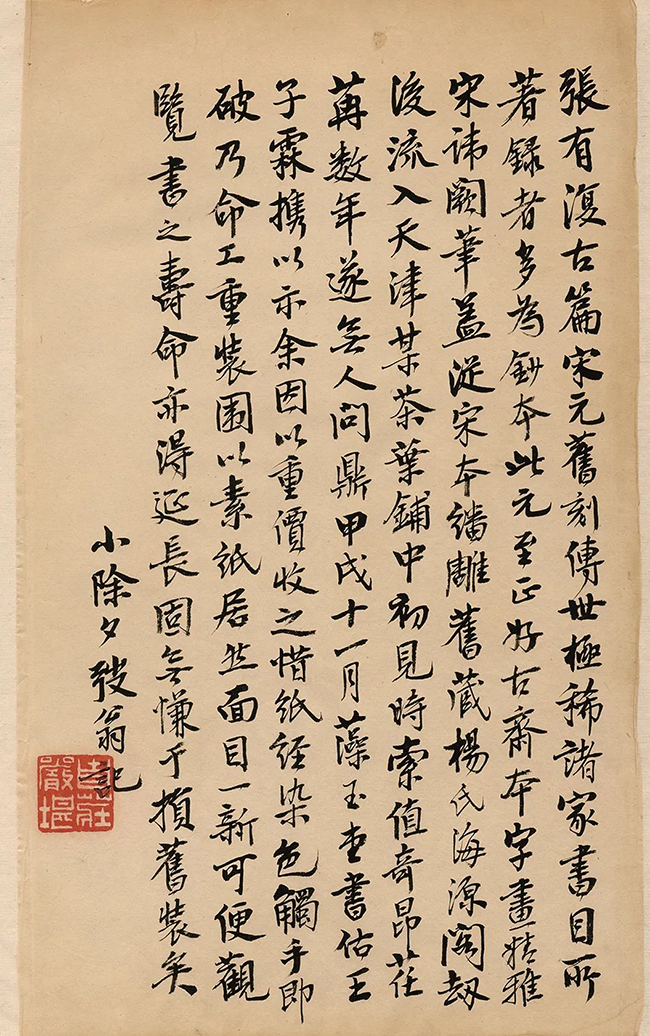

书籍装修关乎书的寿命和文物保藏,弢翁对书无微不至,维护旧籍,擘画周详。家有特地延揽以修补书籍的师傅,专门维护自庄严堪藏书。1934年,弢翁自王子霖处重价购得元至正好古斋《复古编》二卷,刚拿到此书,发现其一触即破,命工重装后,书寿得以延长,并于书后跋曰:“惜纸经染色,触手即破,乃命工重装,围以素纸,居然面目一新,可便观览,书之寿命亦得延长,固无慊于损旧装矣。”

图3 《复古编》周叔弢题跋

在明嘉靖唐诗抄本跋中,弢翁写道:“乙亥九月,书友魏子敏送阅旧书一单,有人从上海携来求售者,共十六种,以唐子言手钞《纬略》为最佳,因与明抄景宋八十卷本《欧阳文忠公集》、钱功甫钞补明黄省曾本《水经注》同收之。此本惜经俗子改装,已非士礼居之旧,殊不耐观,乃命工易书衣及前后副叶,书中衬纸则未换,恐拆订伤书也。余所见古书能多存旧装者,当推海源阁,若今人知重此者益鲜矣。”[27]顾廷龙先生在《自庄严堪勘书图跋》中曾说:“先生博学强识,爱书若命,每得珍本之纸敝装劣者,必为修复如新。”[28]此处所谓“修复如新”,当指可供翻阅之便。

傅增湘曾对弢翁护书有这样的描述:“(周叔弢)不幸有俗书恶印、点污涂抹之累,则宁从割舍,不予滥收。设遇铭心绝品、孤行秘本,虽倾囊以偿,割庄以易,而曾不之恤。既收之后,又亟缮完补缀、存其旧装,袭以金粟之笺,盛以香楠之匣,牙签锦帙,芸芬麝馥,宝护周勤,故其藏书不侈闳富之名,而特以精严自励。有客请观,必告以澄神端虑,净几焚香,恪守赵文敏‘六勿’之戒。”[29]傅增湘所提有关周叔弢恪守的赵孟读书“六勿”,曾见于陈继儒《读书十六观》:“赵文敏公书跋云:‘聚书藏书,良匪易事。善观书者,澄神端虑,净几焚香。勿卷脑,勿折角,勿以爪侵字,勿以唾揭幅,勿以作枕,勿以夹刺。随开随掩,随损随修。’”[30]

弢翁时常感叹装裱工艺的没落将影响古籍的保存与维护。1959年,他与徐森玉在第二届全国人民代表大会上联名提出设立“古籍装帧技术培训班”的议案,以使我国的古籍修复传统技艺传承发扬,后继有人。该项议案获得大会通过后,很快由文化部付诸实施,北京图书馆和中国书店各办一班,由各单位经验丰富的老师傅任教,在实际中操作,每期两年。1961年7月,文化部在北京图书馆举办的“第一届装修古旧线装书技术人员培训班”正式开班,由“国手”张士达等人担任老师。

张士达早先在琉璃厂肄雅堂担任学徒,出师后自办群玉斋,中华人民共和国成立后受邀入北京图书馆开展古籍修复工作。张士达与弢翁常在一起交流古籍修复。张士达嫡孙在回忆爷爷时说:“除了鲁迅,郭沫若、郑振铎、冯友兰、李一氓、周叔弢等众多文化名流和学者,也都是爷爷的座上宾,是向爷爷讨教修书秘籍的老客户、老朋友。”[31]国家图书馆朱振彬在回忆老师张士达的文章中也说:“师傅常会在闲谈中提到一位老友、藏书大家周叔弢。弢翁是极少数既懂藏书,又了解重视古籍修复和保护的先生。”[32]弢翁关心古籍修复事业体现在日常点滴,给当时交游的修复师留下了深刻的印象。

1962至1966年初,“全国装修古旧线装书技术人员培训班”共有两期学员学成毕业。当时参训的学员结业后分赴各有关机构工作,这些学员学成后大多成为各个单位修复骨干,对修复行业的发展影响沿袭至今,有些还在现在的国家级古籍修复技艺传习所担任传习导师,如赵嘉福、潘美娣、师有宽等,继续发挥着作用。弢翁等人关于建立修复人员培训班的提议,为古籍修复人才梯队建设奠定了坚实的基础。

这样的培训方式在解决修复人员匮乏的现状时依然起着很好的作用。“中华古籍保护计划”实施前,全国修复师不足100人,通过培训、传习和学校教育,让修复人员经过16年的发展,增长到现在的1000多人,大大缓解了修复人员的不足。

三、爱书爱国 合浦珠还

弢翁早年收书,或出于个人兴趣,随其藏书日渐增广,为国家保存文献成为其自觉。近世以来,大量中国古籍流散域外,郑振铎先生在上海沦为孤岛时曾有振聋发聩的一段话,认为保护古籍是书生的责任,任其流往海外,“必有一日,论述我国文化,须赴海外游学”[33]。“史在他邦,文归海外,奇耻大辱,百世莫涤。”[34]弢翁对珍贵古籍的外流也是痛心疾首,将古籍回归视为至上事业,遇好书流出海外则倾力购藏。

日军攻陷山海关后,向华北步步逼近。弢翁感慨当时情形,称:“独念今者边氛益亟,日蹙地奚止百里,当国者且漠然视之,而无动于中。”[35]1933年,弢翁见日本《文求堂书目》,其中著录宋元明本100余种。其中宋刻本《通典》《东观余论》为孤本仅存,《通典》索价15000元,因筹款不及未能购回。《东观余论》则“惜此故纸,不使沦于异域”[36],以日金1000元购回。弢翁跋文(劳健誊写)中记载了购书经过:“癸酉正月,获见日本《文求堂书目》,著录宋、元、明本,凡百余种……尤以北宋本《通典》、绍兴本《东观余论》为最罕秘,盖海内孤本也。《通典》索价一万五千元,余力不能赎,乃以日金一千元购此书归国,聊慰我抱残守阙之心。”[37]宋本《通典》后来被日本文部省定为“国宝”,不准出国。很多年后,弢翁谈及此事仍遗憾不已。2008年,上海人民出版社据日本宫内厅书陵部藏本将其影印出版。

在这之后,弢翁又筹款陆续从文求堂赎回元本《山谷黄先生大全诗注》、汲古阁影宋抄本《东家杂记》等书。

元本《山谷黄先生大全诗注》,残本仅存十八卷,日本东京文求堂田中庆太郎买到日本。此书后粘一小条“一本永乐二年七月二十五日苏叔敬买到”并有黄丕烈跋,这一签条说明这是明初的官书,后流落民间。就为这题跋,弢翁从日本将书购回。

对于宋本《荀子》《管子》等无力赎回之书,他曾多次表示痛心和惋惜。对于他使善本不流入异域的举动,黄裳先生称赞:“其意甚壮,其情可哀。爱书与爱国,同是一事。”[38]

弢翁对日本影印的中国善本书也非常关注,因为其中多为难见之书,而且印刷也非常精美。他经常委托日本古书铺文求堂的田中庆太郎买书,日本藏北宋本《孝经》《姓解》《重广会史》的影印本,他都有收集。尊经阁藏宋刻本《世说新语》影印后,他写信给日本书店购买,被告知系非卖品,他为得此书,就商议好将自己刻印的书寄去交换,终于获得一部。影印的卷子本《文选注》《玉篇》《王勃集》,他也都曾搜集。弢翁以自己的执念,实现着另外一种形式的文献回归。

清季后期,宇内论藏书皆推“南瞿北杨”,即常熟瞿氏铁琴铜剑楼和聊城杨氏海源阁。1929年、1930年,聊城两次遭匪,海源阁书惨遭焚毁。部分珍籍被书估售予日本人经营的满铁大连图书馆。弢翁在《楹书隅录》中“《荀子》”条批注云:“敬夫索四千五百元,因手中极窘,遂为日人购去,最堪痛惜。盖当时财力仅能收《新序》一书也。”[39]又于《新序》条批注云:“余收此书时若能举债并《说苑》《荀子》《管子》《淮南子》同收之,岂不大妙乎?余生平务实而不蹈虚亦自有短处。”[40]

珍贵古籍的海外回归,即便今天也是不易,弢翁以一己之力,阻止珍贵的古籍文献外流,斥巨资让已外流者回归,避免文归海外,可谓功德无量。

四、化身千百 传承文明

弢翁是古籍再生性保护的实践者。他藏书之余,又以木刻版、珂罗版等方式,刊刻影印珍善要籍,使其化身千百,广泛流传。

早期,弢翁刻印古籍主要是与友人集资捐印佛经,在北京刻经处、天津刻经处、金陵刻经处等地刊刻。目的主要是为家人祈福,为友人祝寿,有时甚至不惜以宋本相易。如1917年自方尔谦[41]处借得唐写本校印《佛说阿弥陀经》[42],成为我国较早复制敦煌写本之例;1920年为友人祝寿,与同人在北京刻经处印《释摩诃衍论通玄钞》[43];同年与周明泰在金陵刻经处捐印《开宗义记》[44];1922年,与妻许和之以宋刻《庄子口义》《诸史提要》两书易财,于天津刻经处捐刻《圆觉经大疏义钞》,1927年刻成[45];1924年在天津刻经处印《般若波罗蜜多心经》[46];等等。

后来的弢翁刻印,则以存世珍稀善本为主,为的是让古籍原本广泛传播。他采用珂罗版、木版影刻等方式:珂罗版影印的书如《唐女郎鱼玄机诗》《孝经》《宣和宫词》《庐山复教集》,[47]木版刻印的书如《寒山子诗》《屈原赋注》《九僧诗》《十经斋遗集》等。其最著名的珂罗版影印书,为宋代书棚本《唐女郎鱼玄机诗》,也是周叔弢自庄严堪影印的第一部书,是日本小林写真制版所精印,纸张印刷都很讲究。

弢翁印书,也十分关注书的学术价值。《寒云手写所藏宋本提要廿九种》记录了袁克文所藏宋本提要,详录行款、牌记、钤印、题跋观款、纸墨、装帧等,由袁克文手书上版。黄裳在收得该书影印本后题曰:“寒云写记至详,凡板刻、初后印、装湟、收藏印记等,莫不一一记之,可见得书欢喜之状。……此为叔弢先生印本。先生印书甚多,皆罕流传,此本尤甚。”[48]

弢翁研究古籍纸张用力甚勤,也将对纸张的研究应用在古籍影印上,为后世提供了重要的标本。1924年,弢翁委托董康[49]在上海以木版影刻宋本《寒山子诗》,纸墨俱精,其中有几部为开化纸印刷,分有包背装、线装、毛装等多种装帧形式;1927年正月,珂罗版朱墨套印元相台岳氏《孝经》300部,并特以高丽旧纸印制8部相赠友朋。[50]10月,涵芬楼借此本作为《四部丛刊》底本缩印,并以佳纸影印赠送弢翁,此书精印只20本,“得者珍之”;1930年,珂罗版影印宋书棚本《宣和宫词》(附三家宫词)[51]200部,分包背装(黄竹纸印)、线装(宣纸印)、毛装(宣纸印),其中4部为明朝古纸印制,使古书再造更具古意。

1958年2月9日,全国古籍整理出版规划小组成立,“重印、影印古籍”作为全国古籍影印出版的六个重点之一确定下来。弢翁参加了出版规划小组的成立大会,深知影印善本对古籍传播普及和原本保护的重要作用。弢翁在担任第三届全国人民代表大会代表期间,[52]曾与赵万里、徐森玉联名议案,建议影印善本书。因历史原因,关于影印善本的提议杳无音信。李一氓在《三论古籍和古籍整理》中也从侧面说明了这个问题:“在我们进行古籍整理出版的工作中,有一个小计划,就是编印《古逸丛书三编》,可惜这个计划尚未能引起学者、专家、目录学家、各大图书馆的注意。”[53]

《古逸丛书三编》是继黎庶昌、杨守敬《古逸丛书》以及张元济《续古逸丛书》之后的又一部大型综合古籍善本丛书。该书主要是编选宋元旧刻中的珍本及海内外古籍,以影印线装形式出版,力图保持原书面貌,以广流传。

1981年12月10日,国务院发布《关于恢复古籍整理出版规划小组的通知》,古籍整理、影印等事再次提到国家重要议事日程。1982年3月17—24日,全国古籍整理出版规划会议在北京召开,会议讨论制定了1982—1990年古籍整理出版规划。

周叔弢、李一氓力主继续选编出版《古逸丛书三编》。李一氓说:“我们的想法是,这些宋元本、孤本,如能照原刊复印,化一本为千百本,仿佛宋元本的原样,既可以普及,为研究者提供方便,不必非到某图书馆不可,也挽救了这一孤本由于翻阅而增快损耗,有利于保存原书。”[54]

1982年8月23日,国务院批准颁布实施《古籍整理出版规划(1982—1990)》,《古逸丛书三编》等3119种书列入规划。《古逸丛书三编》初拟书目51种,复经弢翁等建议,增为56种。但实际检阅拟印各书时,不少已漫漶不可印,最后仅刊成43种。1983年正值选目之际,弢翁在6月的家书中再次提到《古逸丛书三编》影印善本书一事,可见用力之勤,“我曾和徐森玉、赵万里向人民代表大会提议成立委员会,选印古善本书(宋、元、明本)。刻印佳,内容好为甲等;刻印精,内容较差或不完整为乙等。规划中《古逸丛书三编》皆我们所谓甲等书。”[55]并列个人所藏10种书目,“有数种皆铭心绝品,列入甲等无愧色”,说明列入原因,如“宋本《汤汉注陶诗》,精印,人间孤本;《兰亭续考》,宋人手书上版,虽残缺,似应破例入甲等”。同时,补沈阳图书馆、北京图书馆藏数种。

弢翁对国家影印善本书之惊喜与盼望,也可见于他与友人的信函和题跋。

1963年,先生即从古籍影印对古籍搜集保护、资料研究的重要作用角度出发,建议古旧书店开展印书业务,并表达了贡献自刻雕版刷印的意愿。1963年3月22日,他应王子霖邀请,与赵万里、赵钫[56]三人在藻玉堂书店探讨书店印书之事,“以后古书越来越少,你们书店却是问题。多少人就要减,既减人,搜集古书任务又叫谁来做?是不是能做好,要维持这批人,就得开展新的义务。就业务只有多印刷木板古书,或是影印古书,也可以补充资料研究的不足。要印书,我刻板子可以送你们。徐家、陶家板子也可以印刷”[57]。1980年12月,弢翁跋《经进周昙咏史诗》:“今者古籍书店拟付之影印,使人间孤本化身千万,甚盛世也。”[58]1982年11月跋上海古籍出版社影印宋蜀刻小字本《王摩诘文集》:“今于珏良家见此影印本,如晤故人,数十年前光景恍然在目。国家重视文物,化身千百,佳惠士林,可为此书庆,我一人欣然欢呼,乌足以尽之。”[59]不一而足。

弢翁对于提高影印质量有殷切希望。1982年,弢翁在致黄裳信中说:“传播不外影印和排版。影印亦保护之一种方法。我国印刷水准甚低,比之欧洲德国、亚洲日本相差远甚,必须努力提高品质,方能负此重任。”[60]

弢翁影印古籍的实践至今已经跨越一个世纪。如今国力日渐强盛,国家对中华优秀传统文化越来越重视,投入也不断增加。2002年起,政府主导的中华再造善本工程收录1341部唐宋、金元、明清和少数民族文字古籍,弢翁所捐珍贵文献中的76部得以再次影印出版,分藏100余所高校和省级图书馆,并为海外藏家以及学者个人收藏研究,先生旧藏又一次化身千百,嘉惠学林。

2007年,国务院办公厅《关于进一步加强古籍保护工作的意见》颁布,“中华古籍保护计划”拉开帷幕,其基本方针是“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”,以解决古籍家底不清、破损老化严重、古籍修复手段落后、修复人员匮乏、大量古籍流失海外等问题。2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《关于推进新时代古籍工作的意见》(以下简称“《意见》”)。《意见》指出,做好古籍工作,把祖国宝贵的文化遗产保护好、传承好、发展好,对赓续中华文脉、弘扬民族精神、增强国家文化软实力、建设社会主义文化强国具有重要意义,也把古籍工作再次推向快车道。《意见》要求提高古籍保护水平,完善古籍保护、修复、整理、出版、数字化等工作规范,加快古籍资源转化利用,挖掘古籍时代价值。要求深入推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,加强古籍抢救保护、整理研究和出版利用,促进古籍事业发展,为实现中华民族伟大复兴提供精神力量。古籍工作融入了国家战略,古籍的原生性保护和再生性保护越来越完美结合,更多的人将中华文脉赓续视为己任。

2023年6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表重要讲话,从党和国家事业发展全局战略高度,对中华文化传承发展的一系列重大理论和现实问题作了全面系统深入阐述,他强调:“中国文化源远流长,中华文明博大精深。只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明。”

保护修复古籍这一中华优秀传统文化的重要载体,用各种方式促进中华古籍海外回归,再生性保护让古籍化身千百、传承文明,用新的技术手段让优秀传统文化浸润生活,已经成为全社会的共识。这,对于曾经尽全力求访、护书、研究并毫无保留地将所藏全部古籍化私为公,献给国家、人民的弢翁,应是得其所愿了。

注释:

[1]冀淑英:《冀淑英文集》,北京图书馆出版社,2004年,第136页。

[2]冀淑英:《冀淑英文集》,第136页。

[3]周珏良:《周珏良文集》,外语教学与研究出版社,1994年,第281页。

[4]周和平:《谈图书馆与文化工作》,上海科学技术文献出版社,2016年,第239页。

[5]周珏良:《周珏良文集》,第290页。

[6]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),紫禁城出版社,2007年,第254—255页。

[7]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第258页。

[8]周一良主编:《自庄严堪善本书影·周君叔弢勘书图序》,国家图书馆出版社,2010年。

[9]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第125—126页。

[10]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第130页。

[11]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第161页。

[12]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第163页。

[13]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第185页。

[14]国家图书馆编:《国家珍贵古籍题跋丛刊》(第1册),国家图书馆出版社,2019年,第155页。《春秋经传集解》三十卷(名录号:00286)。

[15]指马衡(1881—1955),字叔平,时任故宫博物院院长。

[16]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第247页。

[17]周一良主编:《自庄严堪善本书影·冀淑英序》,第3页。

[18]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第251页。

[19]1949年6月6日,华北高等教育委员会成立,由董必武兼任主任。文物部并入该委,改为图书文物管理处(第五处),由王冶秋担任处长。

[20]褒奖状(高教字第一号),见李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第252页。

[21]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第251页。

[22]国家图书馆编:《国家珍贵古籍题跋丛刊》(第9册),第288页。《两汉纪》六十卷(名录号:03768)。

[23]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第27页。

[24]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第64页。

[25]国家图书馆编:《国家珍贵古籍题跋丛刊》(第1册),第69页。《监本纂图重言重意互注点校毛诗》二十卷《图谱》一卷(名录号:00236)。

[26]国家图书馆编:《国家珍贵古籍题跋丛刊》(第1册),第183页。《尔雅》三卷。

[27]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第124页。

[28]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第305页。

[29]周一良主编:《自庄严堪善本书影·周君叔弢勘书图序》。

[30]《续修四库全书》编委会编:《续修四库全书》(第1380册),第209页。影印《陈眉公集》卷十四。

[31]张粤:《以补天之手修复古籍,携匠心精神传承技艺——追忆“一代国手”张士达》,https://wenyi.gmw.cn/2018-06/05/content_29131623.htm。

[32]《古籍修复师:比大熊猫还稀少的“国手”》,https://www.sbksc.zcxn.com/html/xsydzggj/0415_1541.html(2024-5-11检索)。

[33]郑振铎:《西谛书话》,生活·读书·新知三联书店,1983年,第271页。

[34]郑振铎:《郑振铎自述》,泰山出版社,2002年,第55页。

[35]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·题跋》(增订本),第98页。

[36]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·题跋》(增订本),第98页。

[37]〔清〕杨绍和编撰,周叔弢批注:《周叔弢批注楹书隅录》,国家图书馆出版社,2009年,第349页。

[38]周一良主编:《自庄严堪善本书影·黄裳序》,第10页。

[39]〔清〕杨绍和编撰,周叔弢批注:《周叔弢批注楹书隅录》,第349页。

[40]〔清〕杨绍和编撰,周叔弢批注:《周叔弢批注楹书隅录》,第351页。

[41]方尔谦(1871—1936),字地山,又字无隅,别署大方,江都(今属江苏扬州市)人。

[42]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第13页。

[43]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第13页。

[44]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第15页。

[45]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第21页。

[46]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第23页。

[47]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第26页。

[48]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第90页。

[49]董康(1867—1942,一作1947),字授经,亦字绶经、绶金,室名诵芬室,自号诵芬主人。江苏武进(今属江苏常州市)人。弢翁称其刻书精善。

[50]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第38页。

[51]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第60页。

[52]中华人民共和国第三届全国人民代表大会任期自1964年12月至1975年1月,是历届全国人民代表大会任期最长的,跨越11年,代表共3040人。因1966年“文化大革命”爆发,第三届全国人民代表大会只召开过一次会议,即1964年12月21日至1965年1月4日的中华人民共和国第三届全国人民代表大会第一次会议。

[53]王义耀:《古籍整理一项重要成果——〈古逸丛书〉正编、续编、三编》,《图书馆学刊》1984年第4期,第76页。

[54]王义耀:《古籍整理一项重要成果——〈古逸丛书〉正编、续编、三编》。

[55]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第33页。

[56]赵钫(1905—1984),字元方。喜收藏古籍,通版本目录之学。

[57]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第279页。

[58]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第309页。

[59]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第329页。

[60]李国庆编著,周景良校定:《弢翁藏书题跋·年谱》(增订本),第327页。

【作者简介】

陈红彦,国家图书馆古籍馆研究馆员。

王沛,国家古籍保护中心办公室副研究馆员。

注:本文发表于《文津流觞·周叔弢特辑》(广西师范大学出版社2025年),此为作者Word版,引用请以该刊为准。

|