|

|

甘肃省图书馆“古籍保护与利用公益项目(二期)” 修复工作有序推进,成果初显

|

|

|

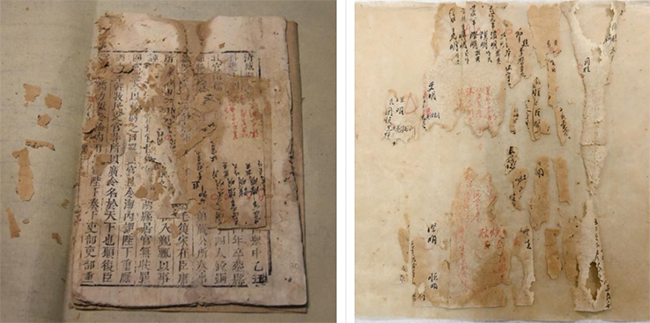

由中国文物保护基金会、国家图书馆(国家古籍保护中心)、字节跳动公益三方联合开展的“古籍保护与利用公益项目(二期)”资助项目,甘肃省图书馆《大冶县志》和《宜春县志》的修复工作正稳步推进。

该项目自今年3月召开方案论证会,对修复技术路径、材料选用等核心环节进行研讨;4月专程赴国家图书馆实验室完成两部县志的纸张成分检测、霉变分析等前期勘察;6月正式启动修复工作以来,已取得阶段性成果。

目前已完成《宜春县志》卷十七至十八共130页的全部书影拍摄及50页的修复,同步完成卷十九至二十计52页的分离揭取和碎片拼对;《大冶县志》涉及的56页,近半数页面已完成分离揭取和修复。

截至目前,两部县志合计270页的修复任务已完成近半。

在修复实施过程中,团队在国家级古籍修复技艺传习导师师有宽、何谋忠的全程指导下,严格遵循“整旧如旧”“最小干预”等古籍修复核心原则,采用传统修复技艺与新型材料相结合的方式,有效缩短了修复时长,并有效降低了纸张二次损伤风险,显著提升了修复效率,保证了修复质量。

值得关注的是,团队在对《大冶县志》进行书页分离时,发现了一份巨国桂手稿。作为清末甘肃颇具影响力的学者与官员,巨国桂出身教育世家,其父巨潭为秦安著名教育家,他自幼承继家学,诗学唐宋名家,诗风兼具雄健气势与细腻笔触,与孙海、安维峻并称为“晚清秦安三才子”。此次发现的手稿字迹工整严谨,具有重要的文献补遗价值。该手稿的发现,也为甘肃省2023年度哲学社会科学规划项目《晚清陇右名家巨国桂诗文整理与研究》提供了珍贵的补正资料。

接下来,修复团队将对两部县志的剩余页面继续开展修复,攻克技术难点,确保在既定工期内完成全部修复任务,及时推进项目结项,为古籍的长期保存与活化利用奠定坚实基础。

供稿:甘肃省图书馆

|

|

|