|

6月12日上午,“古籍保护课程进校园”(宁夏站)启动仪式在宁夏大学隆重举行。

本次活动由国家图书馆(国家古籍保护中心)、宁夏回族自治区文化和旅游厅主办,宁夏图书馆(宁夏古籍保护中心)承办,宁夏大学图书馆、宁夏大学文学院、宁夏大学民族与历史学院协办。国家古籍保护中心办公室副主任萨仁高娃(主持工作),自治区文化和旅游厅党组成员、副厅长武裕国,宁夏大学党委常委、副校长冯秀芳,北京大学中文系及人工智能研究院双聘教授杨海峥,国家图书馆出版社总编辑殷梦霞出席启动仪式。承办及协办单位相关负责人、高校图书馆代表、业界专家学者以及宁夏大学180余名师生参加了此次活动。宁夏图书馆馆长陶爱兰主持。

武裕国对国家古籍保护中心对宁夏古籍保护事业发展的悉心指导以及宁夏各高校和科研院所的通力协助表示衷心感谢。他表示让更多古籍“醒过来”“活起来”“传下去”是时代使命,要以此次活动为契机,深化古籍保护课程进校园常态化建设,培养更多古籍保护专业人才;要加强多方协同保护,实现资源共享、优势互补,共同推进古籍保护事业高质量发展。冯秀芳指出,古籍保护不仅是一项专业工作,更是一份文化传承的使命,希望今天的活动能点燃大家对传统文化的热爱,也期待全校师生共同参与,成为古籍的“守护者”和“传播者”,为赓续中华文脉、建设文化强国贡献宁夏大学的智慧与力量!萨仁高娃对近年来宁夏古籍保护工作给予了肯定,希望通过“古籍保护课程进校园”活动的持续开展,能更好地加强图书馆、高等院校与社会力量的合作,吸纳更多院校师生参与古籍保护事业,合力传承和弘扬中华优秀传统文化。

启动仪式上,国家图书馆出版社向宁夏部分高校赠送《中华传统文化百部经典》丛书,为青年学子提供研习传统文化的权威读本。随后,与会嘉宾共同启动“古籍保护课程进校园”(宁夏站)活动。

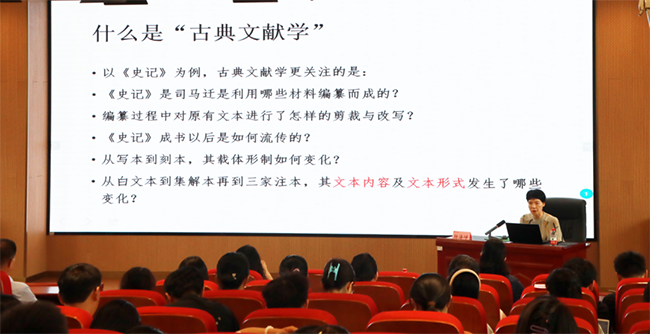

启动仪式后,杨海峥教授为师生带来《数字人文背景下的古典文献学》专题讲座。杨教授以文献与文献学的基本概念为出发点,系统阐述了智能信息环境下古籍整理与研究、古典文献学研究发生的深刻而广泛的变革。杨教授指出,在当前时代背景下,凝聚多方社会力量推动古籍数字化、智能化平台建设,形成相关标准规范,促进古籍资源在智能信息环境下的深度开发、利用与传播,是古典文献学在智能时代进一步发展的必然要求。

讲座结束后,与会嘉宾和师生们参观了在宁夏大学图书馆二楼举办的“宁夏大学图书馆珍贵古籍文献展”。此次展出的《香南精舍金石契》《汉石例》《河东先生集》等馆藏珍贵古籍,让广大师生近距离感受古籍文献之美,开启一场穿越古今的时空对话,激发了保护古籍的文化自觉,增强传承弘扬中华优秀传统文化的责任感和使命感。

与此同时,“古籍保护课程进校园” 非遗技艺展示体验活动同步开展。宁夏图书馆(宁夏古籍保护中心)工作人员现场展示线装书制作、石刻传拓、雕版印刷、古籍修复等传统技艺,吸引众多师生驻足观摩体验。通过沉浸式体验,广大师生对古籍保护产生了浓厚兴趣,进一步坚定了文化自信。

“古籍保护课程进校园”活动是守护文化根脉、加强古籍人才培养的重要举措。今后,宁夏古籍保护中心将进一步加强与本地高校深入合作,持续推进“古籍保护课程进校园”活动在宁夏各高校落地见效。 通过课程推广、展览体验、专家讲座等形式,让青年学子充分了解古籍价值,树立保护理念,激发对传统文化的兴趣与热情,使古籍在当代社会焕发新的生机与活力。

供稿:宁夏图书馆

|