|

“古籍是中华文明的瑰宝,是中华民族的宝贵精神财富。”我国的优秀传统文化、历史、哲学、科学技术都通过古籍这条纽带得到传承和延续。在浩如烟海的典籍里,我们发现了大量关于非物质文化遗产起源、传承与流变的记载。成都图书馆以“典籍里的非遗”为主题,筹备了一场“古籍展览+活态展示+科技赋能+互动体验”的四维融合创新活动,实现非遗文化与典籍的有机结合和双向激活,使中华优秀传统文化得到创新性转化和创造性发展。

5月25日,成都图书馆“典籍里的非遗”第九届中国成都国际非物质文化遗产节分会场暨“我们的节日·端午”系列活动在天府人文艺术图书馆正式拉开帷幕。本次活动由四川省文化和旅游厅指导,成都市文化广电旅游局主办,成都图书馆(成都市古籍保护中心)承办,联合多家文化单位共同举办。活动以“典籍为非遗溯源,非遗为典籍赋形”为线索,通过典籍追索非遗的前世脉络;又依据非遗项目的类别与属性,精心设置“文房雅艺”“匠心雅作”“曲韵雅戏”三大主题单元,从文献展示、活态展演、互动体验、科技赋能四大亮点完成活动的打造。

一、文献展示:特色古籍版本夺目

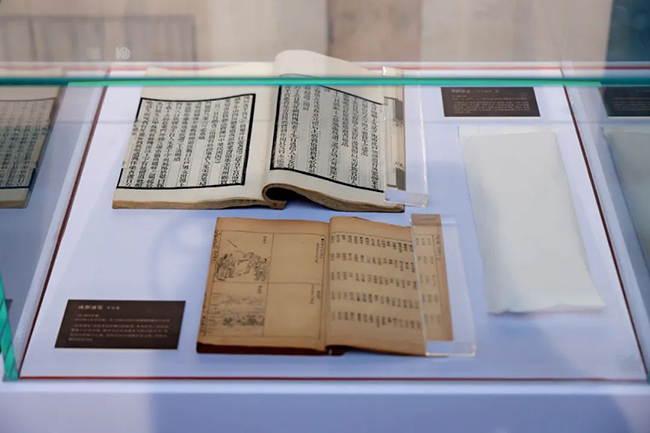

为了揭开古籍的神秘面纱,让观众体验一场直击历史的文化盛宴,“典籍里的非遗”主题展览展出的31册古籍均为真品,且优先遴选馆藏中较为珍贵的版本,展出存世稀少、工艺精湛的历代佳刻。如医药类古籍《本草纲目》清光绪十一年(1885)味古斋刻本,为《本草纲目》版本“一祖三系”之一系,形成味古斋系统,成为清末以来各种刊本的底本。《洞天奥旨》清乾隆五十五年(1790)陈凤辉大雅堂刻本,为现存主要版本中之最善者。民俗古籍《成都通览》清宣统元年成都通俗报社石印本,属初版原始形态,后续未再修订重印,成都图书馆藏本为现存最早完整实物。古琴古籍《五知斋琴谱》清乾隆二年栖心琴社刻本,为稀见之本,其旁注详尽,指法统一,系统性整合虞山派、吴派、蜀派等多元风格,成为清代琴学流派研究不可替代的原始文献。

二、活态展演:古籍与非遗跨越时空的对话

为了增强“沉浸式”的活动体验,本次展览突破传统展览模式,创新性设置“活态展示”板块。以“活态展示”呼应“静态展陈”,通过“以典释艺,以艺传典”形式,实现古籍与非遗技艺的双向赋能。活动现场设置有传统制茶技艺、古籍修复、古琴演奏、川剧唱段教学等互动展演。古籍修复师演示传统修复技艺,让市民近距离感受“化腐朽为神奇”的匠心;川剧艺术家通过身段教学与脸谱绘制,让观众体验非遗的趣味性与艺术性。非遗传承人现场展示制茶工艺,从炒青到揉捻,完整还原古籍记载的制茶流程。举行“2025成都国际古琴艺术周系列活动”,包含5场主题音乐会、“海内外古琴家交流音乐会”“青年琴家专场”等重磅场次,邀请海内外非遗古琴艺术传承人、古琴学家、古琴演奏家等齐聚现场,为观众带来《流水》《广陵散》等传世经典。

三、互动体验:近距离感受千年智慧

在本次活动中,成都图书馆还精心打造了与非遗有关的互动体验环节,让市民亲身参与、亲手实践,领略传统文化的独特魅力。雕版印刷与活字印刷环节,市民可亲手操作完成个性化印刷作品制作,深刻感悟古代劳动人民的工艺智慧。点茶与品茶体验环节,市民在欣赏非遗传承人现场制茶后,还能参与茶艺教学活动,在传承人的指导下,体验亲手泡茶、品茶,从选择茶叶、掌握水温、控制浸泡时间,到品味茶香、观察茶色,全方位感受古代茶文化的美学与韵味。

四、科技赋能:虚拟成像点亮书中世界

为了跨越古今鸿沟,让传统优秀文化与现代科技更加紧密的结合,本次展览引入可交互空中成像技术,打造“隔空翻阅古籍”的科幻场景。市民无需佩戴设备,挥手即可操控三维悬浮古籍影像,实现古籍内容的动态展示与趣味互动。这一创新模式打破时空限制,让非遗技艺以更年轻、时尚的姿态走入大众生活。

“典籍里的非遗”活动一经启动,即受到社会各界的广泛关注和好评。据统计,活动首日参与人次突破2000,活动相关话题在社交平台阅读量超50万,中国文化报、文旅中国、封面新闻、今日头条、搜狐新闻、四川新闻网、四川观察等十多家媒体予以关注报道。

供稿:成都图书馆(成都市古籍保护中心)

|