|

4月18日,由国家图书馆(国家古籍保护中心)、首都图书馆(北京市古籍保护中心)联合主办,中国人民大学图书馆承办、明德书院协办的“古籍保护课程进校园”系列活动,在中国人民大学图书馆成功举办。此次活动以“古籍特展+学术讲座”形式,全方位展示了人大图书馆在古籍保护领域的成果,以沉浸式体验推动中华优秀传统文化在高校传承。

展览开幕式上,中国人民大学图书馆馆长张斌、国家古籍保护中心办公室副主任王沛分别致辞,图书馆党委书记牟锋主持仪式。

张斌馆长致辞

张斌馆长对到场嘉宾表示热烈欢迎,对国家图书馆(国家古籍保护中心)长期以来对中国人民大学古籍工作的支持表示衷心地感谢。他谈到,中国人民大学图书馆是国务院批准公布的第四批“全国古籍重点保护单位”,藏有古籍40余万册,其中善本2800 余种3400余部,碑帖拓片4000余件,古籍藏量在全国高校图书馆中位居前列。三年来,中国人民大学图书馆始终牢记习近平总书记考察调研时的殷切嘱托,持续加强古籍典藏的保护修复与开发利用。此次与国家图书馆(国家古籍保护中心)合作开展活动,正是落实习近平总书记重要讲话精神、践行新时代古籍保护与创新要求的重要举措,对构建“古籍保护+学科建设+文化育人”工作格局意义重大,将进一步激发师生对古籍文化的热爱与保护意识,增强传承和弘扬中华优秀传统文化的责任感和使命感。

王沛副主任致辞

王沛副主任强调,古籍保护需建立长效人才培养机制,国家图书馆(国家古籍保护中心)自2023年正式启动“古籍保护课程进校园”活动以来,已在多地开展活动,社会反响热烈。此次活动走进中国人民大学,将古籍保护课程引入高校,让学生深入了解古籍背后的文化内涵和历史意义,借助高校优质师资为古籍保护培育青年人才,推动高校古籍保护与研究工作,这对激活古籍当代价值、构建专业人才梯队具有重要意义。希望通过系列活动,进一步增强图书馆、高等院校与社会力量的合作,共同助力中华优秀传统文化的传承与发展。

展览开幕式

参会领导合影

展览现场

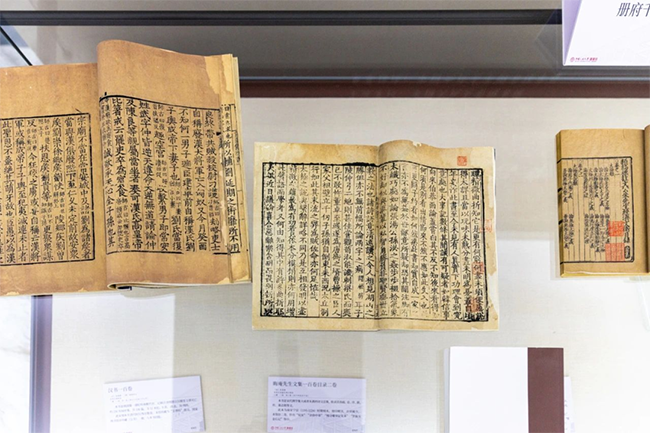

在嘉宾共同见证下,“书藏万象 智启新航:中国人民大学图书馆古籍整理、保护与开发利用”展览正式揭幕,与会嘉宾与师生一同参观。展览分三个部分:一是馆藏珍本展区,精选宋元珍本、明清善本、东亚汉籍、家谱方志、碑帖拓片等珍贵古籍,展现不同时期古籍风貌;二是古籍保护成果展区,展示古籍数字化及馆藏样式雷图档修复成果,体现图书馆在古籍保护技术上的探索成效;三是古籍活化育人成果展区,呈现人大馆古籍研究整理成果、古籍修复及版本学课程课件、古籍文化活动情况等,彰显古籍在教育与文化传承中的重要作用。

黄兴涛教授主持

当日,系列活动专题讲座在图书馆三层报告厅举行,中国人民大学明德书院院长黄兴涛教授主持,北京大学历史系张帆教授带来“元代蒙古人的汉文碑传——文化交融之一侧面”的精彩讲座。

张帆教授作专题讲座

讲座中,张帆教授围绕元代蒙古人的汉文碑传深入探讨。他认为,元代蒙古人受汉文化影响渐深,但“树碑立传”在元代并不普及。现存元代蒙古人汉文碑传叙事详尽,能补充现有史传信息,史料价值极高。讲座聚焦元代蒙古人接受汉地碑传传统的历程及文化互动意义,系统梳理汉文碑传基本类型,剖析不同阶段特征,揭示其在考察蒙古氏族、葬俗、阶层等方面的重要意义。同时,张帆教授也分析了此类碑传记载的局限性,提倡挖掘方志、金石资料并汇总研究,为探究汉蒙文化交融开拓新视角。

讲座现场

国家图书馆(国家古籍保护中心)、首都图书馆(北京市古籍保护中心)、清华大学图书馆、北京师范大学图书馆、中央民族大学图书馆和首都师范大学图书馆等单位代表,以及学校师生、图书馆员工参加了此次活动。

来源:中国人民大学图书馆

|