|

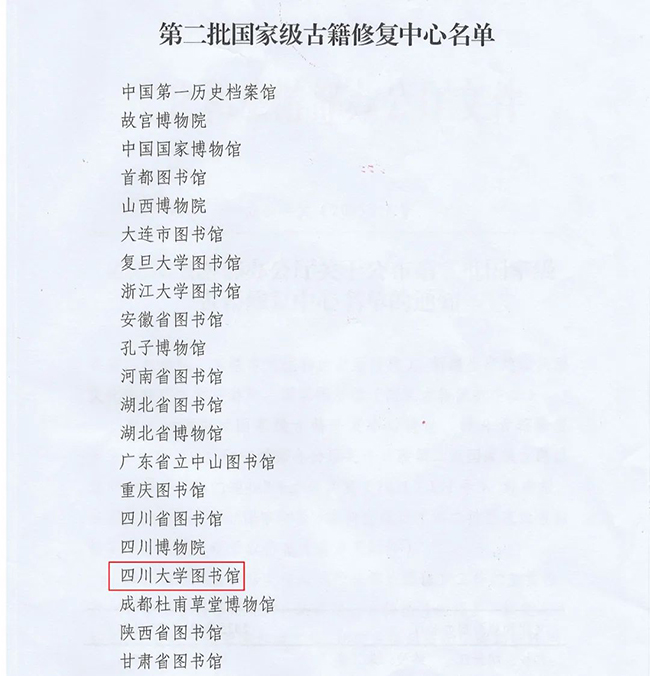

近日,国家文化和旅游部正式公布第二批国家古籍修复中心名单,四川大学图书馆成功入选。

四川大学图书馆基于长期积淀,协同历史文化与旅游学院、公共管理学院、古籍整理研究所、博物馆等进行申报,经过专家实地考察、评审及公示等环节,凭借丰富的古籍资源、先进的古籍科技保护技术、专业的修复团队和在古籍保护领域的卓越表现脱颖而出,与故宫博物院、中国国家博物馆等21家单位共同入选,成为第二批国家级古籍修复中心,同时也是拥有国家级修复中心的四所高校之一。

古籍修复团队进行业务讨论

四川大学图书馆的典藏可追溯到创办于1704年的锦江书院的藏书之室、创办于1875年的尊经书院的尊经阁、创办于1896年的四川中西学堂的藏书楼,以及创办于1910年的华西协合大学的图书馆,拥有丰富的古籍资源,并较早地开展了古籍资源保护、整理和研究工作。2009年获批“全国古籍重点保护单位”。

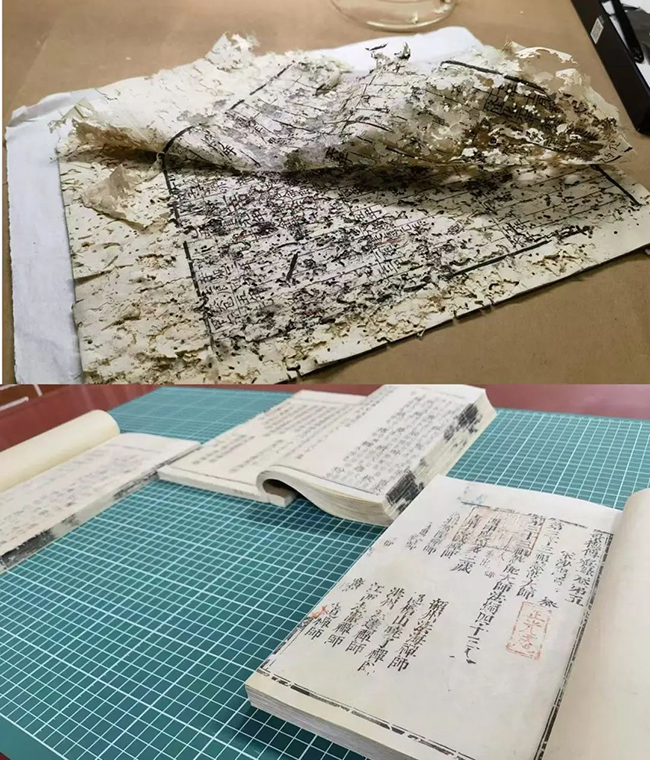

自2006年恢复古籍修复业务以来,四川大学图书馆抢救了张之洞捐置的《吾学编》、孤本文献《周华庭藏札》等一批具有代表性的珍贵古籍,累计修复线装古籍1246册/件,装帧形式包括立轴、镜片、线装、包背装、蝴蝶装、梵夹装、精平装、账簿式等多种形式,内容包括汉文古籍、藏文古籍、西文古籍和近现代文献,涵盖了手工补破、纸浆滴补、机补、托裱、挖衬、镶衬、金镶玉等多种古籍修复技术。2016年成功申报“国家级古籍修复技艺传习中心四川古籍修复中心传习所”;2019年修复作品《周华庭藏札》荣获“四川省古籍修复大赛”一等奖及“全国古籍修复技艺大赛”三等奖;2022年,校级“许卫红技能人才创新工作室”正式挂牌并承担了四川省文旅厅古籍修复重点项目;2023年获颁“四川省教科文卫体系统五一巾帼创新工作室”。

古籍修复前后对比

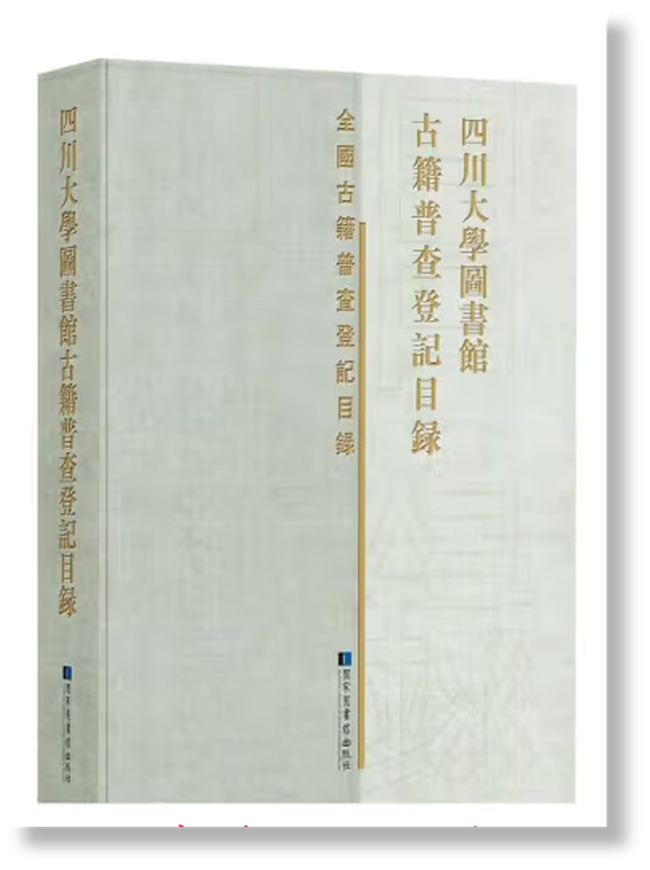

此外,四川大学图书馆还积极开展古籍普查工作,登记古籍线装书26.8万册,碑帖拓片2600余种,编辑出版《四川大学图书馆古籍普查登记目录》,共有48部入选《国家珍贵古籍名录》,121部入选《四川省珍贵古籍名录》。

在数字化建设方面,累计扫描古籍特藏文献490万多幅,建设《新新新闻》、民国毕业论文、“美国宗教合集”等多种古籍特藏资源数据库,2024年推出“四川大学图书馆古籍特色资源发布平台”,为学术研究提供有力支撑。同时,图书馆认真贯彻落实习近平总书记“让古籍里面的文字活起来”的指示,打造典籍陈列馆,联合博物馆举办“册府千华 锦水含章——四川大学古籍菁华展”,开展文献保护专业教学和文化传承通识教育工作,还面向校内校外学生和社会大众组织中华优秀传统文化的普及研学等系列活动,以书为媒,讲好中国故事和川大故事,展示四川大学百年名校的历史文化底蕴。

传统文化普及活动

国家级古籍修复中心的设立旨在提升古籍修复专业化水平,发挥示范和区域辐射作用,推动全国古籍保护事业高质量发展。四川大学图书馆入选后,将进一步扩大古籍修复成果,加强队伍建设,提升技艺水平,培养领军人才,重点推动古籍修复师培养计划,破解专业人才断层难题,同时加强数字化平台建设,提高古籍资源的保存与共享水平,为师生和社会提供便捷服务,推动人文学科发展。此外,还将通过举办展览、讲座、互动体验等活动,增强公众对古籍保护的认识和重视。

未来,四川大学图书馆将继续秉持“保护古籍、传承文明”的使命,以更高标准、更专业水平,为国家的古籍保护事业作出更大贡献,为时代新人的健康成长提供更加深厚的优秀传统文化滋养。

来源:四川大学

|