|

2021 年“五一”劳动节后,我被调到天津师范大学图书馆特藏部从事古籍编目工作。上岗后的第一项任务就是为天津医科大学图书馆藏的十几箱未编线装书进行整理和编目。

天津医科大学前身是创建于1951年的天津医学院,是一所典型的以西医为主的高等医学院校,其图书馆的馆藏主要侧重于生物、医药、卫生等类型的现代文献。在普查的过程中,该馆惊喜地发现了一批尘封已久的未编线装书。于是,天津医科大学图书馆领导找到了天津师范大学图书馆和古籍保护研究院,双方在协商中很快达成了古籍编目合作意向。随后,这批未编线装书便被运至天津师范大学图书馆古籍阅览室。我们便开始了接下来对这批线装书的整理与发现之旅。

梳理“递藏源流”

编目工作的首要任务是确定相关规则。针对天津医科大学图书馆这批书的实际情况,我们主要借鉴了《“高校古文献数据库”古籍元数据著录规则》,并采用 Excel 表格进行著录。具体的古籍编目流程包括:清点册函数、排序、查验残缺、查重、著录和审校等。

经过近两个月的初步整理,发现天津医科大学图书馆的这批未编书主要以线装书为主,兼有少量旧平装书。其中,线装书约240种,包括:明版古籍3种,清版古籍99种,民国线装书102种,1949年后线装书36种。版刻年代从明隆庆六年(1572年)至1970年代,时间跨度400余年。版本类型涵盖了刻本、活字本、套印本、抄本、稿本、石印本、铅印本、影印本、油印本和复印本等。在这240种线装书中,医学线装书为219种,囊括了传统中医药学的各大门类。

与此同时,通过收集和整理书上钤盖的藏章印记、登记日期、购置信息等线索,对这批未编书的递藏源流有了大致的认识:(1)1955—1960年建校初期,图书馆自行采购240余部,另有名人捐赠和上级划拨的少量图书;(2)院校合并时,接收了天津市立总医院图书室20余部、天津市卫生学校图书室9部图书;(3)“文革”时期,收缴了私人藏书30余部。

从故纸堆中“寻宝”

在有了初步编目数据的基础上,我们尝试着从版本的角度去探寻这批古籍的价值。于是,参照 2006 年文化部发布的《古籍定级标准》(WH/T20-2006),对这批线装书进行了鉴定并从中遴选出古籍善本20种,即清乾隆六十年(1795年)之前的刻本19种和清光绪十七年(1891年)的六色套印本1种。

版本年代最久远的,当属明代著名医家方广类集、明代施笃臣隆庆六年(1572年)所刊印的《丹溪心法附余》二十四卷首一卷。是书线装二函十册,半叶十行,行二十二字,小字双行同,四周单边,白口,对黑鱼尾,版心下方镌有“程延龄”“王崇高”等明代刻工姓名及字数,版框19.8×14厘米,开本26.5×17.4 厘米。虽距今已450余年,但是书保存尚好,纸质洁白、字大如钱、版式疏朗,开篇给人一种赏心悦目之感。

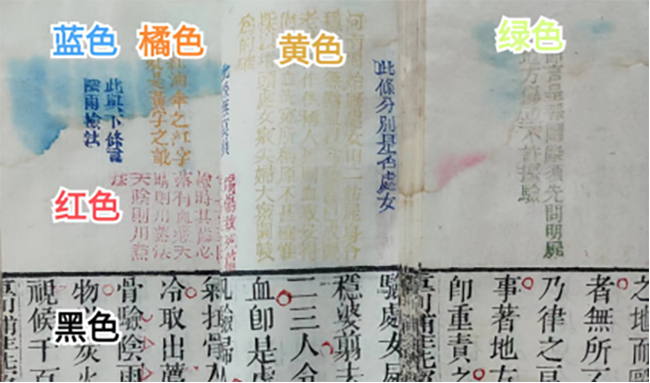

值得一提的还有清光绪十七年(1891年)北京琉璃厂刊印的《重刊补注洗冤录集证》六卷。是书为多色套印本,包括朱、墨、蓝、黄、绿、橘六色。线装,存一函五册,半叶十行,行十八字,小字双行同,左右双边,白口,单黑鱼尾,版心刻书名、卷数和页数,版框为15.1×13.1厘米,开本为25.6×14.9厘米,通篇有朱色圈点,天头宽敞,批注字体清晰。是书虽刊刻年代较近,但套印技艺精湛,是多色套印中的精品。

不让馆藏珍本“埋没”

中医古籍作为中华古籍的重要组成部分,是我国中医药发展的历史见证和经验总结。它除了具有古籍在文物性、学术性和艺术性方面的一般价值外,还有重要的实践指导价值。因此,天津医科大学图书馆这批医学古籍的整理和发现,不仅是对全国古籍普查登记工作的一次完善,同时对于天津地区中医古籍的发掘与研究,以及《天津地区医学古籍联合目录》的增订也是具有重要意义的。

天津医学院在建校初期还收到了天津著名藏书家周叔弢先生捐赠的线装稿本《评注史载之方》二卷和线装抄本《千金翼方》四卷这两部医书。《评注史载之方》和《千金翼方》共七册同函,皆采用朱色方格稿纸书写,书衣背面贴有“一九五四年十月 / 周叔弢先生赠 / 天津医学院图书馆”。这两部书不仅具有很高的中医学术研究价值,同时还是研究周叔弢藏书史的最新史料。

其实,像天津医科大学图书馆这样存有少量古籍但尚未发掘的情况,在天津乃至全国还有很多。在全国古籍普查登记工作的后期,这种查漏补缺的工作还有很多值得我们去做,古籍编目是一件任重道远的长期工作。

来源:藏书报

|