十五周年

从2007年“中华古籍保护计划”实施以来,迄今已有15年,国家古籍保护中心会同全国古籍保护单位在古籍保护工作上取得了丰硕成果。值此15周年之际,国家古籍保护中心邀请各古籍保护单位对15年来的工作成果进行梳理总结,展现各地古籍保护风采,以期促进古籍保护工作迈上新台阶。

北京师范大学图书馆源自京师优级师范学堂图书室,历经一百多年的发展,现藏古籍40万册,其中善本古籍4万余册,130种入选《国家珍贵古籍名录》。2008年,被国务院批准公布为首批“全国古籍重点保护单位”。

馆藏古籍中,唐人写经《胜天王般若波罗蜜经》年代最早,宋元刻本(含递修)有35种。明清刻本是馆藏善本的主体,包括明嘉靖白棉纸本、明刻套印本、明清版画、清代精刻本等。还有大量的名家稿抄本及批校题跋本、清代名人书札及輿图、版画、石刻拓片等藏品,馆藏品种齐全。馆藏古籍以教育文献、地方志、俗文学、清词集为主要特色。2005年文化部、财政部启动了国家重点文化工程“中华古籍保护计划”,2007年,国务院颁发《关于进一步加强古籍保护工作的意见》,图书馆积极响应中央精神,在古籍征集、整理、保护、宣传服务等方面取得了突出成果。

一、传承历史:以采购充实收藏,丰富馆藏特色

2007年开始,图书馆每年从文献采购经费中划拨一部分用于古籍购买(以参加古籍拍卖会竞购为主)。十五年来,增加馆藏古籍2800多册,其中北宋《崇宁藏》零本《经律异相》、明嘉靖刻本《医学杂著》、明末刻本《新镌东西晋演义》、清初刻本《大荫堂集》4种古籍入选《国家珍贵古籍名录》,另有唐中期写经《胜天王般若波罗蜜经》(卷二)、《毗卢藏》零本《法集要颂经》卷三、明正德刻本《桂颇集前集》、刘苍润校清洗桐轩抄本《栲栳山人诗集》等珍贵古籍。近年征集的古籍中,清代诗文集占有较大比例,其中不乏稀见品种,如南明弘光元年刻本《阮太冲集》(阮汉闻著)、清康熙间刻本《心斋集字诗》(张潮著)、清康熙刻本《瓯鲁诗草偶存》(费俊著)、清乾隆刻本《苏碧涯遗稿三种》(苏正学著)、清稿本《二砚窝集》(郑勋著)、《怀岷精舍诗文集》(李宗莲著)、《花源村诗屋吟草》(刘灏著)等,另有数十种胡文楷旧藏清代女诗文集。通过十余年的精心征集,极大丰富了本馆馆藏,有力促进本馆特色馆藏体系的构建。

二、耕耘当下:注重古籍整理研究,促进古籍保护利用

(一)申报《国家珍贵古籍名录》

2007年下半年,图书馆启动《国家珍贵古籍名录》的申报工作。按原文化部颁布的《古籍定级标准》,陆续甄别、鄰选出二级以上的古籍480多部,首批《国家珍贵古籍名录》收录馆藏善本2部,即海内孤本明末版筑居朱墨套印本《毛诗正变指南图》二卷、元天历元年郑明德宅刻《礼记集说》十六卷、第二批《国家珍贵古籍名录》收录北宋元丰三年至政和二年刻福州东禅等觉禅院崇宁万寿大藏经本《异相经律》一卷等25部、第三批《国家珍贵古籍名录》收录明内府抄本《书传大全》十卷等68部、第四批《国家珍贵古籍名录》收录明天启刻钤印本《皇明印史》四卷等31部、第五批《国家珍贵古籍名录》收录清初影元抄本《国朝名臣事略》十五卷等4部。总共有130种珍贵古籍入选第一至五批《国家珍贵古籍名录》。

(二)开展古籍普查

2013年图书馆启动古籍普查工作,对馆藏所有的线装书进行普查。工作之初,我们制定了普查工作流程,分两个阶段,第一个阶段是著录阶段,由古籍编目人员入库逐本翻阅著录。第二个阶段是审核阶段,工作人员在著录款目和规范性上反复审核,力求准确规范,工作历时三年完成,共完成普查数据4万余条,其中包括线装古籍数据2万余条,民国线装图书数据2万余条,摸清了馆藏家底。在普查过程中,还对破损古籍进行记录,对馆藏来源条分缕析,对历史遗留诸多问题进行了修订。作为普查成果之一,2017年2月出版《北京师范大学图书馆馆藏古籍普查登记目录》,共3册,含23009条数据。

(三)古籍整理出版

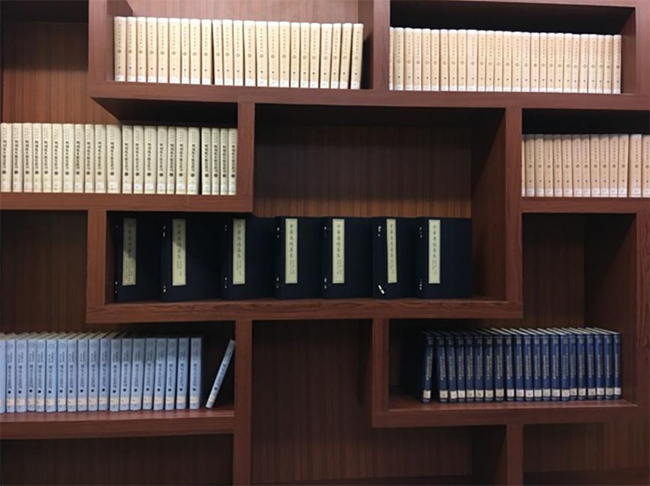

图书馆历来重视馆藏古籍的整理和研究工作。2007年以来,图书馆在古籍整理方面成果累累,包括书目编纂:2011年出版《北京师范大学图书馆藏古籍珍本鉴赏·定级图录》、2017年出版《北京师范大学图书馆古籍普查登记目录》;单刻本影印:包括2007年影印《北京师范大学图书馆藏马叙伦手批<说文解字>》、2007年影印明吴兴凌氏朱墨套印本《琵琶记》、2015年影印《多彩笔批注汲古阁本〈说文解字〉》、2018年影印《弢翁访书尺牍》、2019年影印出版《饮水诗词集》、2020年影印出版《程乙本红楼梦》等文献价值和版本价值较高的单刻本古籍数种。除此之外,图书馆还编纂出版了多部大套影印古籍丛刊,包括:2007年影印出版《北京师范大学图书馆藏稀见方志丛刊》、2007年影印出版《北京师范大学图书馆藏稀见清人别集丛刊》、2009年影印出版《北京师范大学图书馆图书馆藏稀见方志丛刊续编》、2009年《清末民国古籍书目题跋七种》、2010年《北京师范大学图书馆藏明刻孤本秘笈丛刊》、2011年《北京师范大学图书馆藏稿抄本丛刊》、2014年《清代闺秀集丛刊》、2016年《三国志研究文献辑刊》、2018年《清代闺秀集丛刊续编》、2019年《历代海运文献汇刊》、2021年《北京师范大学图书馆藏稀见书目书志丛刊》等。持续多年的古籍整理出版,让众多深藏柜中的古籍行于世,有机会被更多的读者学人阅读利用,这是古籍再生性保护的重要方式,也是解决图书馆界和学术界古籍“收藏与利用”矛盾的有效办法。

三、夯实现在:古籍保护常抓不懈,古籍修复开新篇章

(一)古籍书库

古籍保护方面,图书馆有普通古籍书库和善本书库两个独立的地下古籍书库,总面积600多平方米。2019年,在地下一层增设一个古籍与特藏书库,面积200多平方米。普通古籍书库、古籍与特藏书库为密集书架,每年会放置樟脑丸防虫,善本古籍书库为樟木书柜(以樟木板作书柜隔板),防虫防霉。书库安装了恒温恒湿系统,自动灭火系统、火灾报警系统、库房监控报警系统、指纹锁,消防安防措施严格,并制定了书库管理和古籍出入库制度,管理有序,确保古籍安全。每年图书馆会划拨专项经费来支持恒温恒湿系统的维护。书库的建设和制度的完善,为古籍保护奠定了扎实的基础。

(二)古籍修复

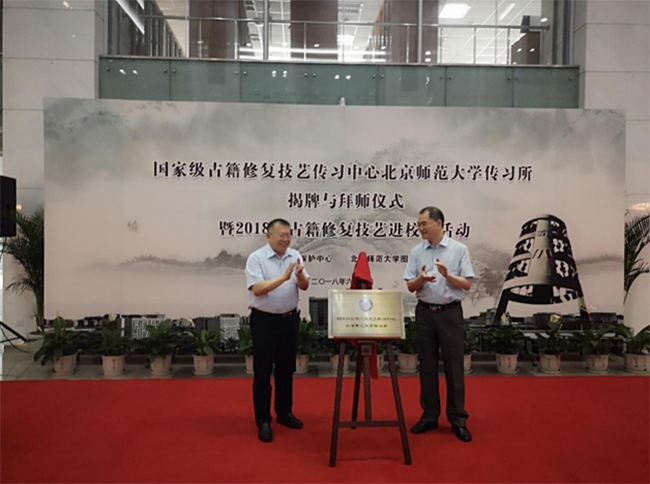

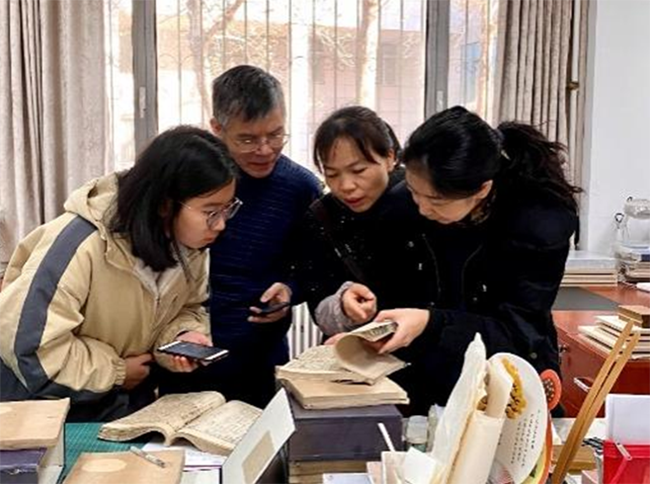

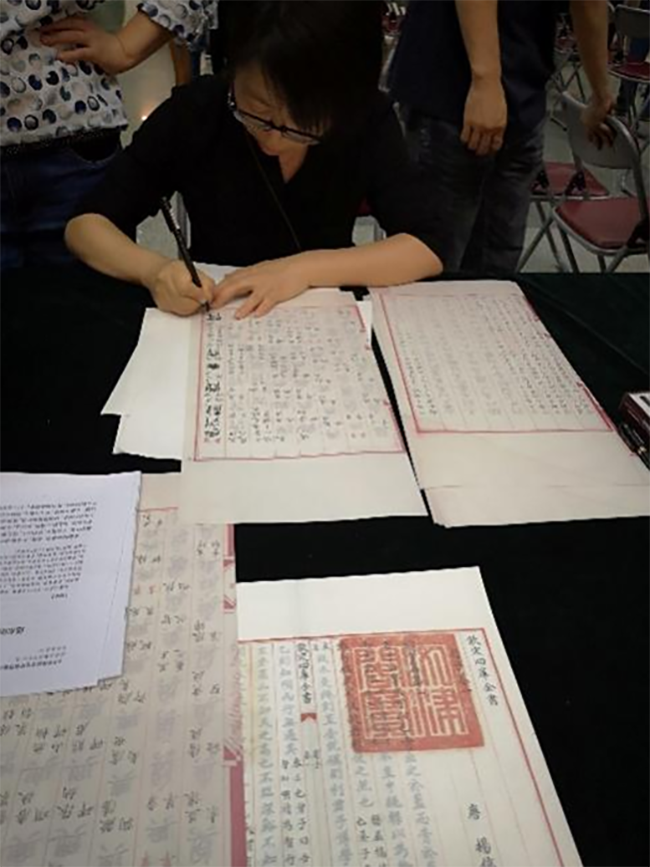

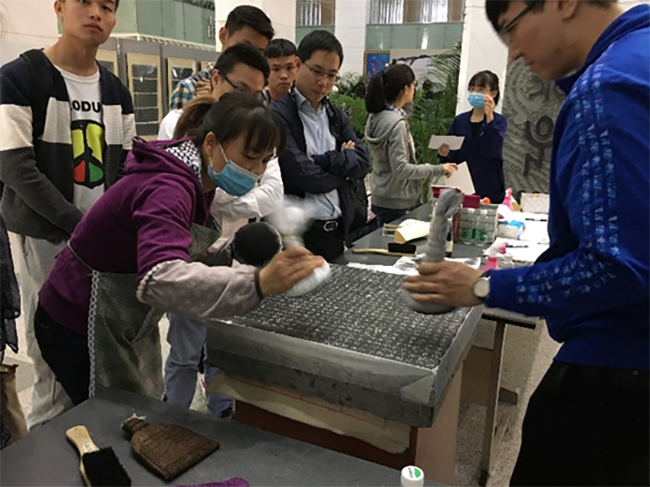

2007年以前,残损古籍均送外部民营公司修复。2007年图书馆设古籍修复岗,2008年实聘修复人员1名,图书馆非常重视修复人员的培养,支持其参加国家古籍保护中心的各级业务培训,提升了修复技艺。后又引进古籍修复专业应届毕业生1名。2013年开始筹建古籍修复室,经三年时间,于2016年建成,总面积200平方米,功能布局、设施设备等基本达到国家古籍修复中心标准。2018年,成立国家古籍保护中心古籍修复技艺传习所,这是北京地区首家高校传习所,聘请国家图书馆修复专家张平先生担任导师,传授修复技艺。修复室和传习所的建立,极大推动了古籍修复保护工作。目前本馆古籍修复是外送修复和本馆自修相结合,图书馆制定有《古籍文献修复工作规程》,修复工作严格遵此执行。传习所成立以来,共修复破损古籍74种209册11225页,包含《来禽馆集》《宋辽金元史讲稿》《大观亭志》等破损程度较高、修复难度较大的古籍。修复室在开展修复工作的同时,还承担学校文学院、历史学院等相关院系文献学专业的文献保护、古籍修复等课程的培训和教学任务。先后讲授过古籍装帧形式的发展、中国传统手工纸的制作过程、古籍修复相关知识介绍、套印技法等课程。并注重理论与实践结合,向学生们演示了破损古籍的修复技法,碑帖传拓技艺的实践操作。几年来,课程备受学生欢迎,也得到了院系老师的高度赞扬。图书馆每年会划拨专项经费支持修复工作,包括购买修复设备、耗材,支付制作函套及外修古籍费等。图书馆高度重视古籍修复保护工作,书库条件不断改善;修复保护工作嵌入学校教学,修复技艺在学生中传播等一系列创新与开拓,让古籍修复保护事业内在做得扎实,外在得到好评。

四、连接未来:灵活服务,精心策划,亲近古籍,传播文化

古籍服务方面,图书馆为读者提供了检索、阅读便利,读者可通过图书馆检索系统“木铎搜索”及图书馆自建的“北京师范大学图书馆馆藏古籍书目数据库”查询馆藏古籍书目。对校内读者,主要采取提前预约、室内阅览的方式,如果有影印本或者有数字化全文,会建议读者去阅读影印本或数字化文本。对校外读者,持身份证开证明即可进入阅览室阅读,也可进行扫描复制,尽量满足读者需求。图书馆对部分古籍进行了扫描数字化,为以后建古籍资源平台作准备。

古籍宣传推广方面,图书馆有线上、线下展览,线上包括北京师范大学图书馆馆藏古文献珍品鉴赏(图书馆主页)、京师珍藏(图书馆微信平台);线下设有古籍珍品展室弘文轩,弘文轩位于图书馆地下一层,自2012年投入使用以来,弘文轩围绕馆藏特色,策划展览主题,定期更换展品。成功举办馆藏精品展、馆藏源流展、名家信札手稿展、陈垣先生及其友朋弟子书法书札及学术成果展等。近几年来,图书馆邀请了张志清、刘蔷、翁连溪、韦力等业内专家来馆做讲座,图书馆的古籍整理修复人员也多次在馆内、学校院系作相关专业讲座。图书馆还充分利用古籍修复与保护工作特点,将碑刻传拓技艺、古籍修复技艺体验作为重要主题活动融入到“世界读书日”、“服务宣传月”活动中,比如瓦当、画像砖的拓印,雕版印刷体验,碑帖的传拓,线装书的缝制体验,古籍装帧流程介绍等活动,得到了校内师生的欢迎和好评。通过以上诸多活动,让更多的师生体验、感受到古典文化的魅力。

十五年来,北师大图书馆默默耕耘,开拓创新,基于自身条件,把古籍保护做实做细,将古籍利用做大做新。世界和中国在飞速发展变化,中华民族的伟大复兴还在路上,北师大图书馆坚持光荣传统,埋头做好当下,眺望文化未来,继续砥砺前行,为古籍保护事业,为中华文明传承做出贡献。

(北京师范大学图书馆供稿)