十五周年

从2007年“中华古籍保护计划”实施以来,迄今已有15年,国家古籍保护中心会同全国古籍保护单位在古籍保护工作上取得了丰硕成果。值此15周年之际,国家古籍保护中心邀请各古籍保护单位对15年来的工作成果进行梳理总结,展现各地古籍保护风采,以期促进古籍保护工作迈上新台阶。

2007年“中华古籍保护计划”实施以来的十五年,中国社会科学院图书馆(以下简称社科院图书馆)古籍工作锐意进取,在古籍存藏设施升级改造、古籍保护制度建设、古籍清理核实、古籍开发利用、古籍修复保护等方面取得显著成效。

一、 社科院图书馆古籍典藏现状

中国社会科学院共有18家古籍收藏单位,全院藏有古籍11万种100余万册。中国社会科学院图书馆在全院古籍工作中发挥重要协调作用。

社科院图书馆最早成立于1957年,1977年以学术资料研究室为基础组建中国社会科学院情报研究所。1994年起组建中国社会科学院图书馆,而古籍资源主要由部分研究所藏书及捐赠构成。其中著名历史学家顾颉刚先生和原中法大学校长李麟玉先生的赠书,为中国社会科学院研究中国历史、政治思想史和政治制度史提供了宝贵文献资料。

社科院图书馆作为哲学社会科学专业图书馆,是国内重要的古籍收藏机构,2008年被评选为“全国古籍重点保护单位”。此外,文学研究所、历史研究所也先后被国务院确定为“全国古籍重点保护单位”。全院有多种珍贵古籍入选《国家珍贵古籍名录》。

二、改善古籍存藏条件

中国社会科学院高度重视古籍保护工作,多年来不断加强古籍存藏基础设施建设,改善古籍保存条件,确保古籍资源安全。

2017年是习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上讲话(即“5·17”讲话)发表一周年,同时也是中国社会科学院建院40周年,以此为契机,中国社会科学院图书馆按照国家标准《图书馆古籍书库基本要求》对图书馆进行升级改造,建立古籍收藏中心,总面积达500多平方米,不仅满足古籍存藏,同时兼具古籍展示功能。

古籍收藏中心的建设符合古籍书库基本要求,从古籍保护、风险防范、安全管理等角度进行系统设计。中心设置了80余组樟木柜及400列密集架区域,均拥有独立通道。同时,书库设置有温湿度监测仪器,注重安防与消防,设置自动报警系统、库内多处设置视频监控装置,配备火灾报警系统和灭火系统。

中国历史研究院

2019年新成立的中国历史研究院,其图书与档案馆整合了原古代史研究所、近代史研究所、考古研究所、边疆研究所的古籍,新的馆舍为古籍保护提供了良好的存藏环境。

三、完善古籍保护制度

中国社会科学院长期坚持保护和建设古籍文献资源的传统,致力于推进古籍各项工作。2014年编制《中国社会科学院古籍管理规定》,从书库、阅览、修复、出版、函套标准化、数字资源建设、责任追究等方面对古籍工作进行了规范和指导。2016年出台《中国社会科学院可移动文物暂行规定》,为贯彻落实习近平总书记关于加强文物保护利用和文化遗产保护传承的重要讲话精神,进一步做好古籍保护工作,推动全院古籍数字化建设奠定良好基础。

社科院图书馆在古籍工作中不断丰富完善古籍保护制度,至2020年形成系列古籍工作相关规定,围绕书库管理、工作职责、展览接待、数字化建设、数据库运作及加工车间管理等方面出台了细则,加强制度建设,提升管理能力。目前,全院18家古籍收藏单位均制定了各具切合实际的古籍管理规章制度。

四、完成古籍清理核实工作

社科院图书馆自2007年以来,多次参加国家古籍保护中心举办的古籍普查培训班,为本馆古籍普查奠定了坚实的基础。

2009始,由院图书馆牵头开展全院第一轮古籍普查工作,为后期大规模古籍普查和数字化工作打下坚实的基础。

2017年,社科院图书馆再次牵头开展古籍清理核实工作,全院18家古籍收藏单位共同参与实施。经过清理核实,全院古籍11万余种100多万册(含民国线装书)。其中收藏古籍数量较大的单位,古代史研究所藏古籍2.47万种;文学研究所藏古籍1.86万种;近代史研究所藏古籍1.6万种;院图书馆藏古籍1.3万种。

中国社会科学院18家古籍收藏单位古籍数量(单位:万)

在古籍清理核实的基础上,陆续出版中国社会科学院古籍清理核实成果目录《中国社会科学院藏古籍目录》18卷,详实揭示全院古籍存藏情况。同时,创建“中国社会科学院古籍档案库”,每一种古籍均匹配图像资料,形成完整的电子资产档案。经过本轮清理核实,对全院古籍收藏数量和分布情况有了准确统计,为进一步开展古籍保护工作提供了数据支撑。

五、推进古籍数字化

党的十八大以来,习近平大力传承中华优秀传统文化、赋予中华优秀传统文化时代内涵,将中华优秀传统文化提升到崭新阶段,有力凝聚了民族精神。新时代造就新气象,网络信息技术快速发展,为古籍保护和开发赋予新的使命、创造便利的条件。

2012年,中国社会科学院古籍整理保护暨数字化工作启动,院图书馆落实牵头组织责任,全院古籍收藏单位协同工作,经过三年努力,完成全院古籍初步整理。

古籍善本数据库作为2014年启动的“海量数据库建设工程(一期)”的子项目,是实现全院古籍数字化加工、存储、利用从而实现古籍资源整合、共享的发布和应用平台。

古籍善本数数字化检索平台

2016年12月30日,由中国社会科学院牵头承建的国家哲学社会科学文献中心正式上线,主要开设有资讯、资源、专题、服务四个栏目,其中资源包括中文学术期刊、外文图书、古籍等。古籍影像面向全社会公益开放,开启中国社会科学院古籍数字化先河,在古籍保护、古籍开发利用领域迈向新征程。

此后,经过2017年、2020年至2022年的积极建设,社科院图书馆完成古籍数字化2000多种160余万拍。2016年底国家哲学社会科学文献中心(www.ncpssd.org)上线以来,持续快速发展,系统功能不断完善,社科院图书馆将古籍数字化成果第一时间上传至国家哲学社会科学文献中心,以此为平台将好的文化产品推向全社会,为学术研究提供利器,成为增进学术互动交流、传承优秀传统文化的重要窗口。

国家哲学社会科学文献中心古籍资源库

2021年,经济研究所在国家古籍数字化工程专项经费资助下,启动“经济研究所藏清代钞档影像数据库(题本库一期)”建设,内容涉及清代题本的中央财政、地方财政、财政支出等史料,专题数据库建设极大地方便了学术研究。历史院也积极申报财政部专项资金,获批古籍实验室建设项目,得到了古籍修复与数字化开发经费。

六、加快古籍传播出版

社科院图书馆古籍收藏中心的古籍展厅共有大型展柜1个,立式展柜2个,壁挂展柜6个,面积100多平方米。2017年,中国社会科学院成立40周年,社科院图书馆在古籍收藏中心展示了清刻程甲本《红楼梦》、明刻本《王建诗集》、清绘本《太平乐图》及清写本《尼桑萨满》、傣文贝叶经《释迦摩尼成佛记》、唐写本《藏文写经》等25种极具特色的古籍。历史院则有200余种珍贵古籍在中国考古博物馆展出。

社科院图书馆古籍收藏中心

《关于推进新时代古籍工作的意见》提出,要“加大古籍宣传推广力度,多渠道、多媒介、立体化做好古籍大众化传播”。中国社科院图书馆以“国家哲学社会科学文献中心”公众号为平台,图文并茂地介绍了《燕京岁时记》《宾退录》《经史证类大观本草》等多部古籍,同时提供了相关链接以共享影像资源。

加强古籍整理研究,是古籍开发利用的重要途径。如经济研究所,充分利用馆藏优势,深入挖掘专业文献资源,整理出版《中国社会科学院经济研究所藏近代经济史料》初编、续编等,为学术研究提供极大便利。文学所也有一定数量的珍善本典籍,在《古本戏曲丛刊》《汉魏六朝集部珍本丛刊》等出版项目中得到影印,获得学界好评。历史所与中国历史文化传播中心联合拍摄10集《遇见典藏》视频节目,更好地展示、推介特色馆藏古籍。

七、古籍修复保护探索之路

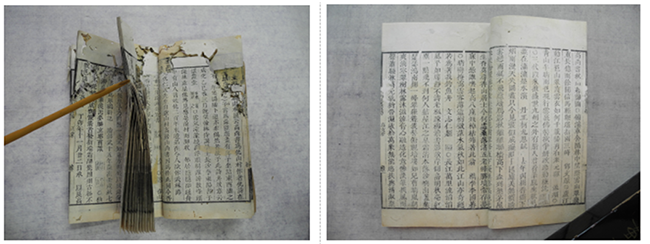

按照古籍破损定级标准,社科院图书馆结合实际对现有古籍进行全方位的定损。社科院图书馆大部分古籍经过岁月侵蚀,由于损坏、虫蛀、水湿等历史原因,往往破败不堪,有些严重影响古籍寿命,个别成为书砖几近消亡,加强古籍修复保护迫在眉睫。

2007年以来,社科院图书馆多次派员参加国家古籍保护中心举办的古籍修复培训班。2017年,社科院图书馆建立古籍修复室,聘请多位修复师完成了150余种1200余册古籍的修复任务。此次修复工作,从人员队伍、硬件设备到方案设计,都经过精心筹划,确保古籍修复任务安全、顺利推进。同时,修复成果得到国家古籍保护中心专家组认可,为此后的古籍修复保护工作奠定了基础。

乾隆刻本《清河书画舫》修复前、后对比图

2020年以来,社科院图书馆探索古籍修复之路上,创建了文献修复组,配备了古籍修复基础设备材料、引进了专业修复人才。同时,利用网络培训资源、购置学习材料,陆续开展古籍专业知识、古籍修复技能的业务学习,为下一步做好古籍保护工作做好准备。

八、推进古籍工作的设想

近年来,古籍保护工作从理论到实践不断深入。关于古籍原生性保护、再生性保护、传承性保护的探索研究逐渐增多。结合社科院图书馆自身情况,应从古籍开发、古籍整理和人才建设方面着手,逐步探索古籍保护的方法和途径。

《“十三五”时期全国古籍保护工作规划》提出“鼓励和支持各古籍收藏单位加快古籍数字化步伐,借助互联网、大数据、云服务等高新技术,率先对馆藏特色文献和珍贵古籍进行数字化”。社科院图书馆在古籍数字领域深入探索,应以保护为目标,协同全院18家古籍收藏单位联合开发古籍。目前,社科院图书馆积累了较为成熟的古籍数字化加工经验,从加工流程和标准,到人员和安保要求及硬件设备、周期预算、质保运维都有详尽方案,保证了古籍的安全、数字化成果的质量。全院古籍工作在院图书馆牵头下,统一工作平台,由条件成熟的单位发挥引领作用,带动条件不成熟的单位推进古籍数字化工作。

加强整理古籍,跟进学科服务计划。2021年,中国社科院图书馆开展“学科支持计划”,将现有文献资源服务进行优化组合,结合不同学科实施“菜单式”服务,规划新服务、探索新模式,成立学术服务中心、建设学术交流空间。古籍工作理应积极融入此项计划,贴近学科,嵌入科研,为哲学社会科学研究提供优质服务。

保护古籍,加强人才队伍建设。古籍工作涉及古籍安全、管理、保护、整理、开发等多项内容,需要专业性强、综合素质高的人才队伍。古籍收藏单位可以结合工作实际,面向高校、社会招聘古籍保护、修复专业人才,能够为此项工作注入新鲜活力。同时,创造机会通过馆校、馆企、馆馆合作,让“先进”带“后进”,加强业务沟通交流,营造团结协作的氛围,将古籍保护工作做细做实。以本次古籍清理核实为契机,规划业务学习、技能学习,聘请老专家发挥“带徒传艺”作用,既要培养人又要留住人,打破古籍修复保护“后继无人”的局面。

十四五时期,古籍工作迈进新时代,深入学习贯彻习近平总书记关于传承弘扬中华优秀传统文化的重要论述,贯彻落实好《关于新时代古籍工作的意见》,增强做好古籍保护工作的责任感使命感。社科院图书馆将继续发挥引领作用,调动全院古籍收藏单位科学谋划,坚持创造性转化、创新性发展,真正让书写在古籍里的文字活起来,增强中华典籍文献的生命力和影响力,创造中华文化新辉煌。

(中国社会科学院图书馆供稿)