(本文发表于《古籍保护研究》第9辑,第54-60页。引用请以原刊为准。感谢范雪琳、安平老师及《古籍保护研究》编委会授权发布!)

《古籍保护研究》(第九辑)

《古籍保护研究》编委会 编

大象出版社

2022年4月

摘要:自“中华古籍保护计划”实施以来,国家古籍保护中心一直多措并举,大力培养古籍修复人才。2019年,国家古籍保护中心正式启动全国古籍修复竞赛,本文综述此次竞赛的举办过程,分析参赛修复师及参赛作品具体情况,阐述近年以来古籍修复人才培养成果。

关键词:古籍修复技艺竞赛;古籍修复人才培养

作者/国家图书馆 范雪琳、安平

文献典籍是保存中华民族数千年传统文化的重要载体,但正如周嘉胄在《装潢志》中所言,楮质素丝之力往往有限,古籍在流传过程中会遇到兵火丧乱、霉烂蠹蚀、豪夺计赚种种恶劫,古籍修复由此应运而生。在现存文献中,对于古籍修复的记载最早可以追溯至北魏贾思勰的《齐民要术》一书,可见古籍修复技艺最晚在当时已经产生。千年以来,古籍修复技艺通过“师徒相传、口手相授”的方式传承发展,但修复人才培养不易,到了中华人民共和国成立初期,古籍修复人员面临着严重匮乏的境地。为了抢救这一濒临失传的技艺,我国政府从上世纪60年代开始就专门出资在北京图书馆(今国家图书馆)、上海图书馆等单位举办培训班,但与浩如烟海的古籍相比,国内的修复人才显然无法满足古籍保护的需要。

2007年,“中华古籍保护计划”开始实施,修复人才培养是其中的重要任务之一。十余年来,国家古籍保护中心不断探索人才培养方式,拓宽人才培养渠道,依托培训基地、传习所、专业硕士相结合的“三位一体”人才培养模式,使全国古籍修复人员已从不足百人发展到近千人,修复技艺也得到了有效传承。

为检验“中华古籍保护计划”实施以来的古籍修复人才培养成效,为业界创造交流平台,推动古籍修复技艺水平提高,国家古籍保护中心于2019年在全国范围内开展“古籍修复技艺竞赛暨古籍修复成果展示”活动。通过竞赛与展陈相结合的方式,也希望在总结古籍修复技艺传承经验,展示古籍保护、古籍修复成果的同时,唤起全社会对古籍保护、古籍修复的进一步关注,共同推动古籍修复的传承与发展。

一、全国古籍修复技艺竞赛与古籍修复成果展

(一)竞赛筹备工作

此次全国古籍修复技艺竞赛是新中国成立以来首次在全国范围内举办的古籍修复技艺竞赛,得到了各省(市、自治区)的广泛支持,广大修复师积极参与,踊跃报名。部分省(市、自治区)更以此为契机,举办了省内古籍修复技艺竞赛,通过竞赛方式评选参赛作品,经过层层筛选,最终由21个省份43家单位推选的91件参赛作品入围决赛。

2019年底,参赛作品陆续被送至国家古籍保护中心。2020年初,新冠病毒引发的肺炎疫情席卷全国,根据国家疫情防控要求,原定于年后举办的古籍修复技艺竞赛评审工作不得不延迟至2020年8月30日进行。考虑到疫情防控需求,国家古籍保护中心缩减了评审会规模,由全国各地而来的16位传习所导师组成了专家评审组,评审组对所有作品进行现场打分,并由工作人员计分排序,最终评选出一、二、三等奖以及优秀奖。评审完成后,国家古籍保护中心将获奖名单上传至中国古籍保护网进行公示。

(二)参赛修复师分析

本次入围决赛的91件作品由百余位修复师修复完成,根据统计,参赛修复师多数是“中华古籍保护计划”实施以来成长起来的。

1.70后与80后占据参赛修复师主要力量。从年龄角度来看,本次竞赛中参赛修复师年龄跨度较大,最大为74岁,最小为28岁,从“40后”到“90后”均有参赛,其中70后、80后人数最多,共占总人数约四分之三左右,可见70后与80后已经成为现今修复师的主要力量。

2.参赛修复师学历较高。从学历角度来看,参赛修复师的学历从专科到本科、硕士不等,将近百分之九十的修复师拥有本科及以上学历,相较于2007年前有了较大幅度的提升。同时,有不少修复师都是毕业于开设古籍修复、古籍保护相关专业的学校,如南京市莫愁中等专业学校、金陵科技学院、复旦大学、中山大学等。若从所学专业角度来看,超过五分之一的修复师具有古典文献学及文物修复(古籍修复)学术背景,这些修复师全部都是“80后”以及“90后”,这说明年青一代的修复师在理论学习上较以往有所提高,也说明对现在的修复师而言,古籍修复已经不再是单纯的手工技术操作,而是结合理论研究与前沿科技为一体的综合学科。

3.参赛修复师分布地域较广。从参赛修复师所属地区来看,除国家图书馆外,参赛修复师较多来自浙江、上海、江苏等省(市、自治区)。如果按行政地理分区进行划分的话,华东、华北、华南、西南、西北、华中、东北地区均有修复师参赛,覆盖率较高。

4.参赛修复师来自不同系统所属单位。横向来看,本次参赛单位中既有公共图书馆,如各省(市、自治区)图书馆,又有高校(图书馆),如北京师范大学图书馆、武汉大学图书馆、四川大学图书馆等,还有博物馆,如天一阁博物院、西安博物院等,以及社科院所属单位,如楚雄彝族文化研究院,将来自全国各地不同系统的参赛作品汇集在一起进行评审,这在过去确实是非常少见的。纵向来看,参赛单位中既有省级图书馆,又有市、县级图书馆,如湖南省凤凰县图书馆、云南省嵩明县图书馆、苏州市吴江区图书馆,从中也可以看出,自“中华古籍保护计划”实施至今,“三位一体”、覆盖全国的古籍修复人才培养模式、培养体系是卓有成效的。从人数上看,公共图书馆依然是古籍修复人才培养的主要阵地。

5.百分之九十以上的参赛修复师接受了“中华古籍保护计划”实施以来的古籍修复人才培养。据统计,在参赛修复师中,百分之九十以上都曾经参加过国家古籍保护中心举办的修复培训班,约有百分之七十五来自全国各地的传习所或在传习所拜师学习,可以看出,将短期培训与依托传习所进行“师带徒”技艺传承相结合的修复人才培养模式对修复师的成长起到了重要作用。

2021年4月16日,由国家图书馆(国家古籍保护中心)举办的全国古籍修复技艺竞赛颁奖仪式暨古籍修复工作研讨会在国家图书馆举行。会上古籍修复技艺竞赛获奖人员代表领奖。

(三)参赛作品分析

本次入围竞赛的作品种类繁多,版本多样,其中不乏稀世珍品。

1.品种丰富。参赛作品既有古籍,又有拓片,如《张留孙碑》,以及书画,如《祖先画像》。既有汉文古籍,又有少数民族文字古籍,如彝文古籍《历算书》《南部方言丧葬祭辞——报丧经》,傣文古籍《给头人上贡礼节》《驱祸》等,可以看出,在少数民族文字古籍修复人才极度缺乏的情况下,民族文字古籍依然得到了保护。

2.版本多样。参赛作品既有刻本,如早期雕版印刷古籍《佛说观弥勒菩萨上升兜率陀天经》,又有抄本如《奚囊寸锦》(清抄本),以及稿本,如《竹山诗稿》(清稿本),还有活字本,如铜活字本《古今图书集成》。

参赛选手进行修复

3.作品珍贵。此次参赛作品中有不少都是珍贵古籍修复成果,其中《佛说观弥勒菩萨上升兜率陀天经》是五代后唐天成二年(927)刻本,也是目前国内最早有明确纪年的雕版印刷典籍。还有很多入选了《国家珍贵古籍名录》的珍贵古籍,如山西省图书馆推荐参赛的《妙法莲华经喦前记》(名录号00964)、安徽省图书馆推荐参赛的明正德刻本《正德三年进士登科录》(名录号07911)等。

4.修复技术既有传承,又有发展。除了使用传统技法以外,科技手段的干预在古籍修复过程中也变得加愈发重要,多数修复师在修复前都先要利用科学仪器设备进行纸张纤维、厚度、pH值等数据的检测,根据检测结果来进行下一步修复方案的制定,如国家图书馆《佛说观弥勒菩萨上生兜率陀天经》的修复,就是在对原件纸张纤维等进行检测后,依据科学检测数据专门抄制了相似度极高的经卷补纸,使得补纸与原件在颜色上尽可能达到一致。在修复过程中,修复师在对传统修复技法进行传承的同时也有创新、发展和提高,科技手段的引入在一定程度上弥补了传统技法的不足之处,如国家图书馆《祖先画像》,修复师合理采用了超声波清洗技术和化学药品清洗技术,对相关病害的处理达到了很好的效果;再如辽宁图书馆《泰云堂集》,修复师创新运用了多种物理方法清洗除虫卵及污渍,加强了纸质纤维的韧性与强度,改善了原本絮化、焦脆的纸质,化学药剂处理后反酸的情况得到了改善。

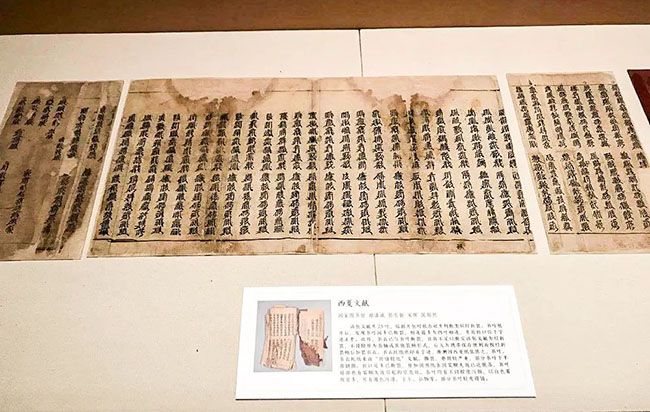

(四)古籍修复技艺竞赛暨成果展

2020年9月1日,“妙手补书书可春——全国古籍修复技艺竞赛暨成果展”在国家典籍博物馆正式开幕,所有79件竞赛获奖作品与其他珍贵古籍修复成果,如《永乐大典》、西夏文献等,一同在国家典籍博物馆第三展厅进行展出。展览分为四个单元,“巧技天工”单元介绍了古籍修复的原则、技法、工具、材料;“科学助力”单元展示了科技手段和科学设备在古籍修复中的应用;“生生不息”单元回顾了近年来古籍修复人才培养成果;“经典重光”展现了国内重大古籍修复项目。此次展览也是新中国成立以来以古籍修复成果为主题的最大规模展览,除展出古籍修复工具设备以及古籍修复用纸等实物以外,还通过修复专家视频讲解、修复师现场演示、观众互动体验等方式,立体展示古籍修复技艺,引导大众深入了解古籍修复技艺,宣传古籍保护理念,营造全社会参与、关注、保护和传承古籍修复技艺的浓厚氛围,进一步推动古籍修复事业发展。

古籍保护成果展上的部分重要展品

二、媒体宣传与社会反馈

本次古籍修复技艺竞赛与展览活动得到了各类媒体的持续关注,多家媒体围绕此次竞赛和展览刊发相关报道近百篇。

1.报道内容丰富。人民网、新华社、中央电视台、中国新闻网、《光明日报》《中华读书报》《图书馆报》《民族时报》等多家媒体对活动进行了综合报道,报道多以本次竞赛和展览为重点,同时也关注到了我国古籍修复技艺传承、珍贵古籍修复项目以及古籍修复师行业发展等内容。部分媒体报道以修复作品、修复技艺为关注焦点,如《北京晚报》在报道中介绍了国家图书馆“四大专藏”,并以此为线索探寻了展览背后的故事,澎湃网以《赵城金藏、敦煌遗书,这些古籍是怎样被修复的?》为题,介绍了古籍常见的破损问题、古籍修复基本原则与手法等,并回顾了“中华古籍保护计划”实施以来国家古籍保护中心对古籍修复人才培养所做出的努力。还有媒体以修复师为主要关注对象,如《湖北日报》关注了武汉大学图书馆修复师袁静以《谷梁补注》获优秀奖一事,并介绍了武汉大学图书馆馆藏古籍等内容。

2.媒体类型繁多。包括广电媒体、平面媒体、网络媒体、新媒体在内的各种不同类型的媒体对本次活动均有所报道,其中原发报道大多来自网络媒体,与传统媒体相比,网络媒体宣传效果更为突出,因此成为此次活动的主要宣传方式。其中百分之四十五的网络媒体来自文化领域、图书馆及高校官方网站,此类网站已成为本活动的重要宣传阵地。同时,直播宣传这一方式的使用也增强了网友对此次活动的关注度。开幕式当天,央视新闻微博客户端以“古籍修复师的日常”为主题对展览进行了直播,观众跟随央视记者探寻展出中的各类古籍修复成果,体验古籍修复的部分环节,了解古籍修复师的日常工作以及珍贵古籍修复项目的修复过程,直播播放量达到26万次,并引发了网友对古籍修复这一行业的热议,大家对古籍修复师们的薪火传承以及工匠精神表示出由衷的赞美与敬佩。光明网也在2020年9月19日通过直播的形式,延请几位古籍修复师,以古籍修复与科学保护为主要内容,使观众了解“书医”的日常生活。

三、总结与展望

本次全国古籍修复技艺竞赛暨成果展虽已成功落下帷幕,从中我们看到了“中华古籍保护计划”实施以来取得的成果,同时也看到了存在的问题和今后需要继续努力之处。

1.此次比赛为全国范围,由各省中心通过层层选拔方式推荐参赛,有许多优秀的修复师受名额限制未能入选,未来我们将继续为更多修复师提供展示的机会。

2.古籍修复人才分布还不够均衡。虽然较十余年前,各地的古籍修复师数量有所上升,修复师亟缺的局面也有所缓解,但就整体而言,华东地区几乎占据参赛修复师将近一半的数量,而东北、华南、华中等地区参赛修复师相对较少;各省之间也存在较大差异,西北地区各省中,宁夏、青海、西藏等省(市、自治区)在古籍修复人才上仍然处于较为匮乏的程度,东北地区仅辽宁一省有修复师参赛。同时,少数民族文字古籍修复人才依然不足,我国少数民族文字古籍藏量可观,是古籍保护和古籍修复工作中非常重要的组成部分,但是由于地处偏远,保存条件恶劣,破损情况比较严重,国家古籍保护中心十分重视对与少数民族文字古籍的修复与保护,多次举办全国少数民族文字古籍修复、保护、普查、鉴定培训班,还启动了新疆、西藏古籍保护专项,但少数民族文字古籍所用纸张特殊,装帧与传统汉文古籍有所差别,文字识别需要专门人才,对少数民族文字古籍保护、修复人才的培养难度很大,短期内见效慢。

3.对修复人才的培养不能依靠一家力量,需要社会合力共同完成。与浩如烟海的待修复古籍相比,现有的修复师数量仍显匮乏,仅靠国家古籍保护中心的力量是远远不够的,未来我们将借助社会力量广泛参与,同时也呼吁社会大众加强对古籍修复及人才培养的关注。

4.古籍修复离不开科学技术的发展。从古籍修复技艺发展角度来看,传统技艺与现代科学技术的结合是发展趋势所在,古籍修复正在进行从经验修复到科学修复的历史性转化,古籍修复人才培养也需顺应学科发展特点,学习古典文献学、图书馆学、化学、材料学等多学科知识,吸收学界前沿技术成果,将理论与实践、经验与科技相结合,不断革新修复技能和修复方法。

四、结语

本次“妙手补书书可春——全国古籍修复技艺竞赛暨成果展”作为新中国成立以来首次举办的全国范围内的古籍修复技艺竞赛以及以古籍修复成果为主题的最大规模展览,虽几经周折,但最终成功举办。此次竞赛检验了古籍修复师的真实水平,修复师们对许多不同种类的古籍修复进行了有益尝试与探索,如手札修复、少数民族古籍修复等,也为后来之人提供了许多宝贵的修复案例。后续的成果展为修复师们提供了交流与展示的平台,使大家能够互相借鉴,互相学习,也令社会大众能够看到近年来古籍修复与人才培养工作的成果。

通过此次竞赛,我们欣喜地看到“中华古籍保护计划”实施这十余年来,古籍修复师在人数、学历等方面较之前相比确实有了较大提升,修复技术水平也有明显提高,这证明了国家古籍保护中心所采取的依托培训基地、传习所、专业硕士相结合的“三位一体”人才培养模式确实是卓有成效的。但相较于亟待修复的大量古籍,目前的古籍修复从业人员仍显不足,古籍修复与古籍保护依然任重而道远,我们期待着能有更多社会力量参与到古籍保护、古籍修复这项工作中来,国家古籍保护中心也将在人才培养的道路上不断探索、不断创新。

“妙手补书书可春——全国古籍修复技艺竞赛暨古籍保护成果展”图录

编著者:国家古籍保护中心 编

ISBN:978-7-5013-7284-3

出版时间:2021-07

参考文献:

[1]庄秀芬,杨照坤.古籍修复技艺的传承与发展综述[J].古籍保护研究(第六辑).