十五周年

从2007年“中华古籍保护计划”实施以来,迄今已有15年,国家古籍保护中心会同全国古籍保护单位在古籍保护工作上取得了丰硕成果。值此15周年之际,国家古籍保护中心邀请各古籍保护单位对15年来的工作成果进行梳理总结,展现各地古籍保护风采,以期促进古籍保护工作迈上新台阶。

一、鄂尔多斯市古籍保护中心基本情况

鄂尔多斯市图书馆始建于1956年,原名为伊克昭盟图书馆,2001年撤盟设市后更名为鄂尔多斯市图书馆。市图书馆新馆建于2006年5月26日,于2009年7月投入使用。新馆占地21200平方米,总建筑面积41670平方米,地下1层、地上8层,总高度39.2米。80年代初,市图书馆为更好地收集、整理本地区古籍文献特成立古籍部,并且古籍保护工作一直以来都是受到市委市政府及市文新广局各级领导重视的一项业务工作,特别是2009年新馆投入使用以来,随着市图书馆软硬件条件的极大改善以及国家古籍保护工作的深入开展,市馆的古籍保护工作也得到了长足的发展,于2011年在原有古籍部的基础上,成立了鄂尔多斯市古籍保护中心(以下简称“古籍保护中心”)。

二、工作现状

(一)加强古籍保护中心建设

鄂尔多斯市图书馆图书馆是全市最大的古籍收藏单位,2020年批准成立国家级古籍保护中心,古籍保护中心现有馆藏古籍2万3千册/件,其中善本收藏数量3273册/件,木刻雕版503块,铜雕版2块。以藏文、蒙古文等少数民族文字古籍文献为特色。

鄂尔多斯市图书馆保护中心成立后积极开展申报工作,组织了六批《国家珍贵古籍名录》的申报工作。上报了33种古籍善本中,最终入选15种。元明清时期蒙古文古籍8种,分别是《金光明最胜王经十卷》(元)、《贤劫千佛名经》(明)、《妙法莲华经》(明)、《譬喻之海》(明)、《圣般若波罗蜜多八千颂》(明)、《五守护神大乘经五卷》(清)、《四部医典四卷》(清)、《能断金刚般若波罗蜜多经》(清);明清时期藏文古籍7种;分别是《菩提道次第广论》(明)、《诸品咒集》(明)、《白黑鲁本经》(清)、《玛尼全集》(清)、《般若波罗蜜多八千颂》(清)、《玛吉拉准传及觉派法类授记等》(清)、《医道训诫》(清)。

(二)编制整理古籍文献目录

为更好地挖掘民族古籍中民族团结进步思想内涵,从中提炼出中华多民族文化交往交流交融的生动事实,更好地服务社会。鄂尔多斯市图书馆与内蒙古师范大学蒙古学学院国际蒙古文文献研究中心签署了《鄂尔多斯市图书馆所藏民族古籍编目协议书》,对民族古籍进行标准编目。对馆藏蒙古文古籍文献进行了整理编目工作。整理中发现馆藏蒙古文古籍文献包括宗教、哲学、法律、文化教育、语言文字、文学、历史地理、天文历法、医药卫生等多种内容,截止目前共计整理蒙古文古籍文献900余卷/册。

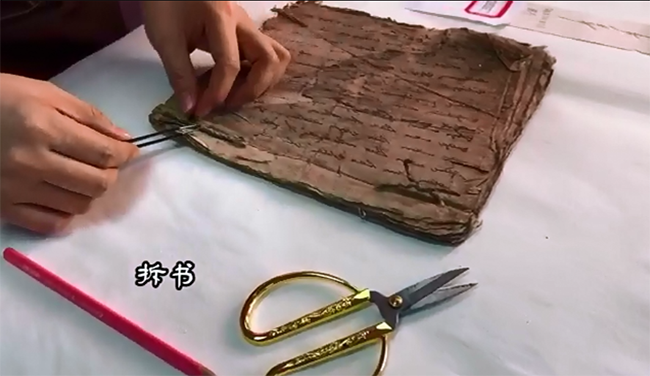

(三)加强古籍修复工作

近年来,古籍保护专业人才匮乏已经成为制约我中心古籍保护工作发展的瓶颈,古籍的研究、鉴定、修复人员严重不足,人才培养和技术培训成为我中心的重要任务之一,自古籍保护中心成立以来,我中心工作人员分批次参加了古籍普查、古籍修复、古籍鉴定、古籍管理等各类培训班,增强了理论与实践相结合的能力。截止目前,累计修复图书、地契、公文等古籍文献四千多页,二百余种。

(四)积极推进古籍数字化建设

鄂尔多斯市古籍保护中心数字加工了《旅蒙商手写账簿》、《独贵龙运动史料》、《鄂尔多斯蒙古语词典》、《七珍版金刚经》、《四部医典》、《金光明最胜王经》等十几种珍贵文献。截止目前,先后完成数字化扫描书籍百余种,一万多页。

三、工作机制

鄂尔多斯市古籍保护中心办公室设在鄂尔多斯市图书馆七楼,现有工作人员3人,包括库房管理员、古籍修复人员2人、数字化加工、阅览室工作人员等,基本是一人身兼多岗。鄂尔多斯市古籍保护中心成立以来,根据国家行业标准,结合实际制定了多项管理制度,如《鄂尔多斯市古籍保护中心修复室管理制度》《古籍特藏书库管理制度》《古籍阅览管理规定》《图书馆古籍出入库管理制度》《古籍部应急制度》等;行业标准有《古籍编目规则》《古籍定级标准》《古籍普查规范》《修复技术规范与质量要求》等。

四、下一步古籍保护工作计划及实施办法

(一)积极推进建立古籍工作协调机制。根据中办、国办有关要求,我们将在市党委宣传部的统一组织领导下,积极参与相关协调机制,加强鄂尔多斯市古籍保护中心建设,充分发挥古籍保护中心职能职责,统筹、协调、落实好全市古籍保护工作,使古籍保护相关工作持续、有效的全面开展。

(二)全面开展全市古籍普查登记。推动开展全市基层公共图书馆及其他古籍收藏单位的古籍存藏情况摸底工作,按照技术规范要求开展普查登记,根据《国家古籍定级标准》对古籍实行分级保护。

(三)继续推进古籍数字化建设,加快古籍资源转化利用。积极申请资金全面开展古籍数字化及细颗粒度加工工作。深挖古籍资源中优秀的传统文化及民族团结进步思想,加快古籍资源转化利用,让古籍资源充分发挥其本身的价值。统筹协调好全市古籍数字化工作,避免重复投入造成的资金、人力浪费。全市范围内整合古籍数字化成果,实现资源共享,做好全国智慧图书馆项目中古籍保护内容。

(四)继续建立健全古籍保护中心各项规章制度。继续建立健全古籍保护中心各项规章制度.包括机构设置、规章制度建设以确保全市古籍保护工作与市古籍保护中心工作规范、有序、稳定发展。

(五)加快人才队伍培养。加强我市古籍保护队伍建设,采取集中培训和深入基层辅导相结合的方法,多种途径培养古籍保护的专业人员;继续选派优秀的业务骨干参加国家及省级业务培训、相关的学术活动和业务交流;邀请国内古籍保护专家学者、相关资深专业人员来我市进行专业授课及业务指导。为全市各级公共图书馆等古籍收藏单位培养专业化的人才,逐渐建立起一支善于进行古籍研究、古籍编目、古籍修复的专业团队,作为推进全市的古籍保护工作持续有效开展的中坚力量。

(六)推进古籍深度研究,整理出版。为全面发掘、整理、展示、传承民族优秀文化,在现有的研究及整理出版工作基础上,加大工作力度,加强古籍研究深度,推进古籍整理出版工作,丰富鄂尔多斯地方文献宝库,提升人民群众精神文化生活水平。2016年起,在市委市政府的高度重视下,市文新广局的指导下,我馆承担了《金冠文库》系列丛书的编纂工作,我中心4名工作人员分别担任《金冠文库》系列丛书的副主编、执行编辑。此项工作充分利用本馆馆藏资源,已整理、编辑、出版《金冠文库》蒙古族著作系列丛书,《金冠文库》河套史志系列丛书,其中《河套新编》、《河套报告调查书》、《河套图考》等书均为我馆馆藏古籍文献,《金冠文库》田清波著作系列丛书等。

(七)加大古籍宣传推广,让古籍里的文字“活”起来。自2020年以来每年推出5期馆藏古籍介绍视频,为读者线上讲述鄂尔多斯市图书馆馆藏珍本。开展古籍互动体验活动,指导读者学习古籍修复手法、古籍拓印等传统技艺。通过线上、线下相结合的方式,围绕古籍与古籍修复、古书版式与装帧、中国古代印刷术、蒙古族古籍文献等知识,对古籍文化进行普及、宣传和推广,带领听众感受古籍之美。举办各种专题古籍文献实物展,如“馆藏古籍珍本展”“古籍修复展”“十五部珍贵古籍名录展”等,让群众近距离了解古籍,欣赏古籍,在全社会掀起古籍保护的热潮。

(八)建立古籍档案,特别是珍贵古籍档案。进一步改善和加强存藏环境,做好温湿度、空气污染、虫害水灾等防护措施,延长古籍的寿命。建立健全古籍数据库,实现古籍编目数字化。加大研究力度,搞好古籍保护与整理。对于珍贵而又濒危古籍,利用现代电子设备进行数字化处理,并及时抢救出版,发挥珍贵文献的科研作用。加强本地区、本民族古籍文献的收集和整理工作。

(鄂尔多斯市图书馆供稿)