十五周年

从2007年“中华古籍保护计划”实施以来,迄今已有15年,国家古籍保护中心会同全国古籍保护单位在古籍保护工作上取得了丰硕成果。值此15周年之际,国家古籍保护中心邀请各古籍保护单位对15年来的工作成果进行梳理总结,展现各地古籍保护风采,以期促进古籍保护工作迈上新台阶。

作者/ 厦门市图书馆 陈红秋

回首2007年至2022年十五年来的古籍工作,苦辣甜鲜涩,五味杂陈。

业精于勤 苦中有乐

说到辛苦,要数搬迁和普查。

十五年来,我馆古籍经历了三次搬迁。一次是2008年的新旧馆搬迁,一次是2012-2013年的古籍书库改造之迁,第三次是2020年集美新城馆之迁。每次搬迁,管理环境都有极大的改善。想当年,公园旧馆的古籍书架是玻璃门的密闭铁架,新馆采用樟木书橱。进入古籍阅览室,樟木、灵香草、古籍线装书混合的香味,给人们留下深刻印象。文化艺术中心新馆和集美新城馆的古籍书库采用恒温恒湿设备,温度控制在16-22度,湿度控制在45%-60%之间。2012-2013年古籍书库改造,四面墙壁采用彩钢板,防火防潮密闭保温,同时更换了天花板,古籍书库有了稳定的温湿度外部环境。为了解决旧馆馆藏古籍的虫害问题,文化艺术中心新馆添置了36万元的2立方米的自控式档案杀虫防霉机,集美新城馆采购45万元天津森罗科技股份有限公司出品的低氧气调杀虫系统(含柜、室)。前两次搬迁,都使用防霉机对古籍进行了杀虫除湿处理,不给外部污染可乘之机。第三次搬迁,由于普通古籍保存状态尚可,就仅对珍善本库藏品进行机器杀虫除湿处理。

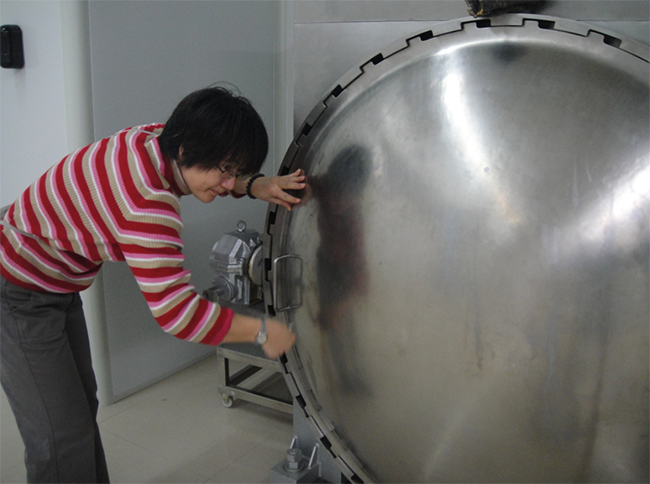

古籍进炉杀虫

搬迁、杀虫工作极为辛苦。第一次搬迁,要每天按时到旧馆自己装筐,然后跟车押运至新馆。搬到新馆的古籍要用机器杀虫除湿后,才能进入新书库上架管理。全部由本馆工作人员自己操作,每天定量搬迁、入机器杀虫,月处理古籍约15667册,5万多册古籍搬了3个多月,同时进行题名项、条码项核查,基本完成清点核对。这时的我们对粉尘、消杀已习以为常,竟并不以为苦。第2次搬迁,只是馆内搬迁,以便书库改造,艰苦度已然大为降低。只是杀虫除湿机器必须运行满8小时,上午上班工作人员必须提早15至20分钟入库搬书,运行机器。冬季正值人们爱睡的季节,只有坚持早起。第三次搬迁,由于要过桥出岛,采用预先架上打包,当天下架封筐搬迁,当天上架排架定位,快速搬迁完毕。

2007年,推行“中华古籍保护计划”,在全国公共图书馆推动古籍普查。要求目验原书,判定版本,最初要求在古籍普查平台上著录所有项目。2012年7月始,改登记题名卷数、责任者、版本、册数、存缺卷、索书号六个必登项目。馆藏古籍藏之深闺,数十年没有被人翻动过,如今一朝再见天日,粉尘、虫屎、纸张碎渣,触手可及。我们必须戴上口罩,为防止汗液污书,还需戴上手套,一边清理一边著录。所幸1912年前印刷或手抄的书籍,多为手工纸,还保留着韧度,且多为雕版印刷物,字大齐整,版刻墨刷,古风朴拙;清末油光纸的石印本,则发黄发脆,深染岁月风霜,字小如蚊蝇,我们翻阅时,需格外小心。

普查闲暇时刻——洗、晾手套

普查之苦,还苦在版本判定。版本判定是门综合学问,需具备古汉语阅读水平,熟识避讳知识,版本认知常识,能熟练借助工具书等。一旦某个环节出现错判误判,失之毫厘,差之千里,误己误人。在普查工作期间,国家古籍保护中心、省古籍保护中心都开展了各有侧重的培训,厦门市图书馆所有古籍工作人员都参加了相关培训。大家刻苦学习,勇于应用于实践,业务水准不断提高。随着普查工作深入,馆藏古籍摸清了家底,残缺未编古籍都有了身份证——普查编号,被登记入了全国古籍普查平台。截止2015年5月,厦门市图书馆基本完成馆藏古籍普查,在平台上著录数据2236条26277册(件)。

此次普查,重要成果之一,是参加2008年至2015年第二批至第五批的《国家珍贵古籍名录》申报,共有《说文解字句读》《云溪集》等11部善本古籍入选《国家珍贵古籍名录》。2008年初次接到申报通知,对于申报书填写、版本书影拍摄、破损登记等,均感无从下手。部门副主任苏亚璇和我有幸参加了国家古籍保护中心和省中心举办的培训,才有了一些工作眉目和胆气。幸运的是,首次参加申报的《通鉴纪事本末》《注陆宣公奏议》,在国务院公布的《国家珍贵古籍名录》榜上有名,还发了证书。申报的成功激励了我们,第三批、第四批申报,又有了曾舒怡的新生力量加入。我们突击加班,填写、传送,有曾舒怡获奖征文《古籍四章》为证:“头顶青白的灯光,窗外浓黑的夜幕”,“围坐在一起共进晚餐……顺便将醋熘土豆丝和西红柿炒蛋分而食之”。申报有艰辛,更有集体合作、申报成功的喜悦。至今难忘那段岁月,工作之暇,大家一起清洗着白手套,谈论着申报的细节,笑意晏晏,周身满溢着艰苦工作后的轻松与惬意。

审核申报书

勇于尝试,奋勇争先

在古籍普查过程中,我们勇于尝辣,努力争先。

2009年11月25日,厦门市古籍保护中心正式挂牌。厦门市古籍保护中心拟定了“负责全市古籍普查登记,指导珍贵古籍名录申报,汇总古籍普查成果;建立厦门市古籍综合信息数据库,形成厦门市古籍联合目录;承担全市古籍保护业务指导、培训的具体工作;开展古籍的保护、修复、整理、出版、研究和利用工作;开展国际与地区间古籍保护的交流与合作;宣传古籍保护知识,促进古籍利用和文化传播”的工作宗旨,积极拓展业务,在各方面努力争先。2010年,在陈峰副馆长的带领下,到同安区图书馆、集美图书馆调研,帮助判定珍贵古籍版本,筛选珍贵地方文献,推动普查申报工作开展。2011年又到闽南佛学院图书馆调研,帮助紫竹林寺图书馆古籍编目,解决古籍版本判定难题。2012年到中医院图书馆指导古籍如何日常保护与管理,推动基层图书馆古籍保护工作。2016-2017年,成立编纂委员会,初步审核数据,进行《厦门市图书馆、同安区馆、集美馆古籍普查目录》编纂工作。在省古籍保护中心的细心审校和国家古籍保护中心的重视推动下,《厦门市图书馆等四家收藏单位古籍普查登记目录》于2020年10月由国家图书馆出版社出版。老一辈古籍工作人员夙愿得偿,地区古籍普查工作有了阶段性成果。

到同安区图书馆调研

2007年,在陈峰副馆长全力主持下,开展《厦门文献丛刊》编纂,对厦门地方古籍开展点校注释工作,推广普及古籍文献的阅读,培养了一支点校注释的古籍工作队伍,至今出版《晃岩集》《厦门古籍序跋汇编》等17种20册。古籍工作人员积极参加此项工作,各有校注作品出版,提高了古籍文献研究开发推广能力。

厦门市图书馆还较早开展了古籍地方文献的数字化。2009年,古籍管理工作人员就协助本馆信息资源部的数字化工程,圈定书目,提书、点算页数等,对111部241册25374页拍摄和实行全文检索,完成古籍地方文献数字化初步启动工作。

厦门市图书馆古籍的恒温恒湿保护,注重外部环境的综合管理模式,在福建图书馆界实施较早,得到了业界的认同。

厦门市图书馆还利用搬迁新馆的机会,2007年策划举行了馆藏精品展,展示了近百部地方古籍文献,较为系统地向广大市民推介了馆藏珍贵古籍。2009年,举办了黄萱赠书展,利用名人效应推广古籍,普及相关知识。2010年,《颖川陈氏族谱集成》赴台参展,善本《云溪集》在北京国家图书馆举办的“第三批国家珍贵古籍特展”上亮相。在2014年的“中华古籍保护计划成果展”中,又再一次系统地展出馆藏珍贵地方古籍,还同时举行传拓演示和线装书装订体验。积极宣传古籍,推动了本地中华古籍保护工作。

体验装订线装书

山外有山,天道酬勤

有耕耘的辛劳,也有收获的甜蜜。厦门市图书馆的古籍管理工作,由于得到自上而下的重视和古籍工作人员的努力参与,厦门市图书馆分别于2012年、2016年获福建省古籍保护工作先进单位,2014年获全国古籍保护先进单位。林丽萍馆长获颁福建省古籍普查登记工作优秀组织者、苏亚璇获优秀管理人员表彰。陈红秋获省文化厅颁发的“全省古籍保护工作先进个人。曾舒怡在“我与中华古籍”有奖征文中获优秀奖。

笔者有幸参加了个人先进颁奖仪式,看着一张张或熟悉或陌生的面孔,深深感受到,中华古籍是民族文化的精神财富,是我们永远守护的精神家园,古籍的保护工作永无止境,是中华儿女世世代代要守护的事业。山外有山,人外有人,古籍保护工作永远在路上。

再接再励 修复接力

与时俱进,永葆活力,鲜味十足。2007年,古籍修复组成立,年底柯菁与杜亚平到北京参加国家古籍保护中心举办的“2007年全国古籍修复技术培训班”。培训3个月后返厦,于2009年正式开展修复工作。修复工作严格按照配纸、清点、标页码、补洞、溜口、喷水、压平、折页、剪齐、锤平、压实、上纸捻、护叶、封皮、打眼、定线、贴标签等流程操作,修旧如旧,对质量孜孜以求。碰到疑难问题,共同协作,相互切磋,多次向省古籍保护中心和国家古籍保护中心的老师请教。2013年以来,年修复目标是7000多叶,其中抢救性修复地方文献有[嘉庆]同安县志、[乾隆]《马巷厅志》,大套丛书有《古今图书集成》等,还帮助同安区馆修复了明刘存德《结甃堂稿》残本。我馆古籍修复工作开展较早,贵在坚持常态化。随着古籍保护工作阶段性进展,极其艰巨的原生性保护工作——古籍修复成为现今舞台主角。古籍修复是场攻坚站,我馆两名修复人员,默默奉献,得到社会的尊重,不断有媒体前来采访宣传,先后有新浪网、海西晨报等报道修复人员的工作。

向有关领导汇报古籍修复工作(徐超强摄)

2020年6月28日,厦门市图书馆集美新城馆区古籍文献馆对读者开放,由于配备展柜,服务环境提升,古籍读者服务工作进入一个新阶段。我们每两月推出一期小展览,或推介馆藏特色资源,如“闽方言韵书展”“馆藏《永乐大典》影印本展”等;或引导中华传统文化阅读,如举办“桃之夭夭 灼灼其华——《诗经》名篇赏读展”;或推介地方人物,传承地方文脉,推出“一曲悲歌颂英雄——纪念民族英雄陈化成殉国180周年展”等,采用微信推文、海报、简讯等多种宣传形式。还与馆内其他部门合作,推动中华古籍传统文化传播活动,如举办了古琴鉴赏、品茗读书活动等。

天生丽质难自弃,加强民族文化自信的呼吁,传统文化研究热不断升温,作为古籍管理工作人员,应更努力地将传统文化的载体——古籍,推向人们视野。一粒种子遇着适宜的土壤,有充足的水分滋润和充沛阳光的照射,必将破土发芽,迎风而长。采取一定的方式方法,分级分众培养,古籍的阅读者队伍,应会愈来愈壮大。

小百尺竿头,如何再进

百尺竿头,古籍工作如何更上一层楼,是永恒的话题,也是一个艰涩地探索过程。紧随国家古籍保护中心和省古籍保护中心的步伐,紧跟时代要求,勇于探索,我们时刻准备着。

(厦门市古籍保护中心供稿)