十五年前,国务院办公厅发出《关于进一步加强古籍保护工作的意见》,正式启动“中华古籍保护计划”,这是我国历史上首次由国家主持开展的全国性古籍保护工程。同年5月25日,国家图书馆正式挂牌“国家古籍保护中心”,是“中华古籍保护计划”的具体组织实施单位。国家古籍保护中心的成立,对于全面、科学、规范地开展古籍保护工作,建立科学有效的古籍保护制度,提高全社会的古籍保护意识,进而逐步形成完善的古籍保护工作体系,具有十分重要的意义。

从2007年“中华古籍保护计划”实施以来,迄今已有15年,国家古籍保护中心会同全国古籍保护单位在古籍保护工作上取得了丰硕成果。《图书馆报》特策划专题,邀请各古籍保护单位对15年来的工作成果进行梳理总结,以期促进古籍保护工作迈上新台阶。

传承与发展:安徽省图书馆古籍保护十五年

石梅 | 文

安徽省古籍保护中心办公室主任

2008年,安徽省图书馆入选首批“全国古籍重点保护单位”,安徽省古籍保护中心也在安徽省图书馆正式挂牌成立。十五年来,安徽省图书馆大力推进本馆的古籍保护工作,加大对馆藏古籍的整理与保护、大力发展本馆的古籍数字化工作、创新思维策划古籍传承与推广活动,各项古籍保护工作均取得积极进展。

引领全省古籍保护

发挥省古籍保护中心职能

2008年3月,经安徽省机构编制委员会批准,安徽省古籍保护中心在安徽省图书馆成立,其主要职责是组织全省古籍保护工作,开展古籍普查登记,建立古籍综合信息数据库,开展古籍保护修复培训和古籍保护研究工作。

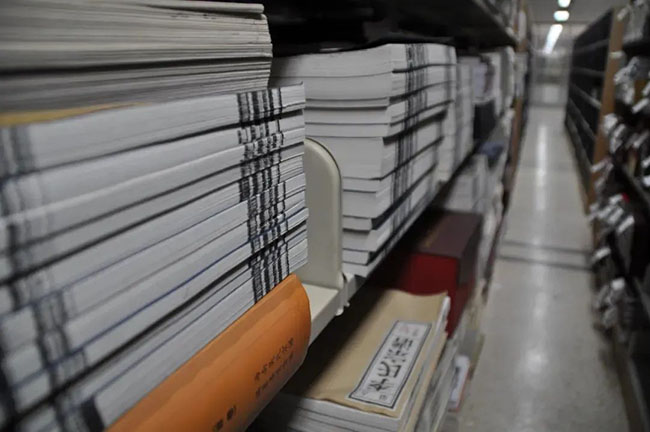

十五年来,安徽省建立了省古籍保护工作厅际联席会议制度,健全古籍分级保护机制,组建省古籍保护工作专家委员会。省古籍保护中心发挥职能,指导省古籍保护工作,召开全省古籍保护工作会议,组织省内古籍公藏单位积极参加《国家珍贵古籍名录》和“全国古籍重点保护单位”申报,全省282部古籍入选前六批《国家珍贵古籍名录》,10家古籍公藏单位挂牌“全国古籍重点保护单位”。组织开展《安徽省珍贵古籍名录》与“安徽省古籍重点保护单位”申报评审,首批有270部古籍和6家单位入选。各批次入选成果得到及时宣传,安徽文脉精华传承与保护成果受到学界和社会公众的交口称誉。全省古籍存藏条件得到极大改善,全省设立古籍书库72个,总面积11136㎡,其中24个古籍书库达到了《图书馆古籍书库基本要求》的国家标准,使全省的古籍遗存得到有效保护和管理。

“十三五”期间,全省古籍普查登记任务圆满完成,馆藏古籍普查登记目录审校出版工作扎实推进。在国家古籍保护中心的指导和中国古籍保护协会的襄助下,安徽39家公共图书馆、19家高校及科研院所、11家文博单位和1家县级中学共计70家古籍公藏单位,完成85478部723349册(件)古旧线装书普查登记,其中1912年前刊印抄写的古籍有72197部646825册(件),有68622部554683册(件)古旧线装书上传至全国古籍普查平台,面向社会提供检索服务。2016年起,安徽省图书馆、安徽博物院、安徽师范大学图书馆、安徽大学图书馆、安徽中国徽州文化博物馆、安庆市图书馆、皖北地区26家收藏单位共计32家公藏单位的7部馆藏古籍普查登记目录由国家图书馆出版社正式出版,最后一部《安徽省歙县博物馆等37家收藏单位古籍普查登记目录》合册也即将出版,为《中华古籍总目·安徽卷》的汇编打下了基础。2020年,省中心汇编《安徽省古籍普查登记工作报告》,全面总结全省古籍普查工作。2021年,省古籍保护中心组织开展“安徽省古籍普查工作最佳组织单位”与“安徽省优秀古籍普查员”遴选,经专家评审,确定17家公藏单位与23位古籍普查员入选。

以项目促保护

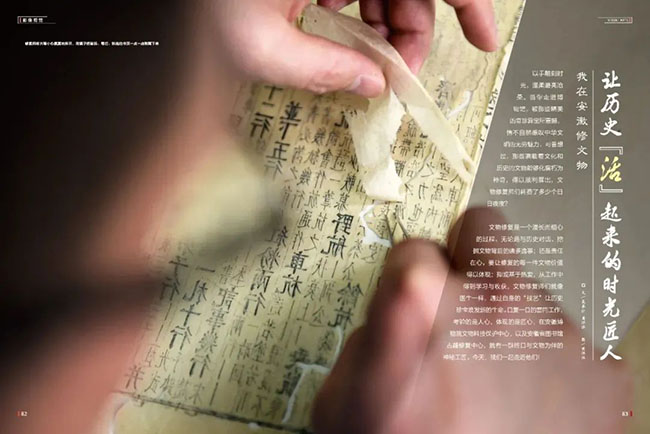

大力开展古籍原生性抢救修复

“国家级古籍修复技艺传习中心安徽传习所”2016年在我馆批准挂牌,由国家古籍保护中心配发修复设备和专用工具。2016至2020年间聘请全国资深古籍修复专家、上海图书馆潘美娣担任传习所导师,2021年以来聘请中山大学图书馆肖晓梅来馆传习执教,采用“师徒同修”项目方式课徒指导。传习所目前共有5名专职修复师,均为文献修复专业毕业生,其中耿宁被国家古籍保护中心聘为助理导师。2019年,耿宁、臧春华二位“潘门弟子”参加国家古籍保护中心举办的“全国古籍修复技艺竞赛”,同时荣获优秀奖。

安徽传习所采用“以项目促保护”的工作模式,通过古籍修复项目管理,不断提升修复专业技能。2020年,完成安徽省图书馆藏桐城派珍稀古籍修复与研究项目,共修复馆藏珍贵古籍60部243册16648叶。此外,安徽传习所还帮助省内基层古籍公藏单位,抢救性修复破损严重的珍贵古籍。截至2021年,先后为枞阳县图书馆、寿县图书馆、中国李白研究会办公室、宿州市埇桥区图书馆、桐城市图书馆、肥西县文旅局等6家基层单位,修复珍贵古籍30部173册15055叶,解决了燃眉之急。

2021年8月,安徽省图书馆取得由安徽省文物局颁发的可移动文物修复资质证书,业务范围包括古籍善本、碑帖拓本等类别的文物修复。在此基础上,安徽传习所参加了文化和旅游部第二批“国家级古籍修复中心”的申报工作,对标制定了硬件设施补缺和业务提升方案,及时查缺补漏,提升管理水平。

开展再生性保护

促进古籍的整理出版与开发利用

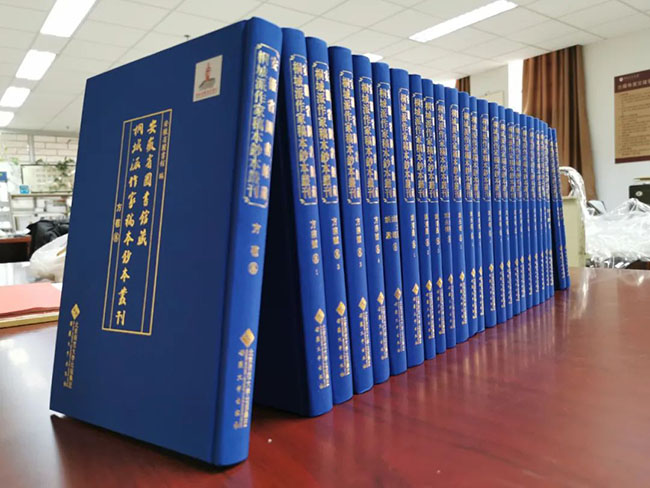

2008年以来,我馆致力于馆藏古籍整理出版工作,编印出版了《新安画派作品精选》《徽派版画菁华》《观世音菩萨三十二相大悲心忏》等馆藏珍本。汇编《安徽省图书馆藏精品图录》《安徽省国家珍贵古籍名录图录》与《首批安徽省珍贵古籍名录图录》等图录,宣传古籍保护成果。开展古籍整理研究,出版了《安徽省图书馆藏章伯钧书志》《安徽省图书馆藏桐城派书目解题》以及增订续纂的《安徽省图书馆藏章伯钧珍藏善本书志》等,向学界揭示古籍特藏。积极申报国家出版基金资助项目,影印出版了《安徽省图书馆藏桐城派作家稿本钞本丛刊》。与黄山书社合作的“桐城派珍本文献丛刊(安徽省图书馆藏)”出版及数据库开发项目,获批列入安徽省出版集团“十四五”重点规划。《安徽现存徽州历史名人诗文集稀见珍本整理与文献研究》被列入2021年度安徽省社会科学创新发展研究课题立项(2021CX166)。

我馆积极从馆藏古籍中发掘文献价值,建设馆藏古籍特色资源数据库,如桐城派作家稿钞本、地方家谱、茶文化资料等专题,开展馆藏特色古籍的数字化。实行读者数字化预约制度,扫描调阅的馆藏珍贵古籍文献,年均数字化读者预约古籍百余部。开发共享古籍数字资源服务,2021年,我馆首批馆藏家谱专题数字资源上线,该数据库也是本馆首次发布家谱全文影像数据库。同年4月21日,国家图书馆联合10家单位发布古籍数字资源,我馆的“安徽家谱”数据库也在其中,总发布量达157部35万页。此外,我馆十分注重提升古籍保护业务标准化建设,编制安徽省地方标准《古籍数字化工作指南》(2021-2-272),确立古籍数字化工作标准,规范统一全省古籍数字化工作。

加强业务培训

建立古籍保护专业人才队伍

省古籍保护中心办公室设置在我馆历史文献部,目前共有员工18人,其中硕士研究生8名,占部门员工总人数的44.4%;研究馆员及副研究馆员共4人,占部门员工总人数的22.2%。部门员工多次获得省级荣誉表彰,12名女员工获安徽省直属机关工委颁发的“省直机关三八红旗集体”荣誉称号,古籍修复师臧春华获共青团安徽省直属机关工委颁发的2015-2016年度省直机关“青年岗位能手”称号,张文文获2017-2018年度省直机关“优秀共青团员”及2020年度“安徽省优秀共青团员”称号。

多年来,省古籍保护中心着力提升全省古籍人才业务水平,加强古籍人才队伍建设,建立古籍保护人才梯队。全省70家古籍公藏单位共有古籍保护从业人员167人。参加国家古籍保护中心及安徽省古籍保护中心举办的古籍整理、古籍修复、古籍普查、数据审校、传统文化推广等各类古籍培训共115期641人次。由于疫情防控需要,近年采用线上线下相结合的方式开展培训,扩大了全省参训人员的范围。省古籍保护中心面向本省举办了 古籍普查与保护、古籍版本鉴定、古籍编目审校、古籍修复等相关培训5期。不仅如此,2016年至2019年省古籍保护中心连续四年参加中华古籍保护协会主办的文化志愿服务活动,为相关专业学生提供实践机会,搭建与省内高校合作的平台,为古籍保护事业的发展储备人才力量。

挖掘馆藏珍宝

多角度策划古籍传承与推广活动

我馆创新思维,采取“线上+线下”相结合的方式开展宣传推广活动,积极与《安徽商报》《江淮晨报》等多家媒体合作,及时报道本省古籍保护的阶段性成果。2017年8月24日《安徽日报》第12版整版刊发了《古籍保护有传人》的图文报道,多角度介绍了我馆古籍修复工作取得的可喜成绩;2020年6月22日《安徽商报》02版“后浪之传承”专题刊发《另一种方式与“古人”对话》,宣传安徽传习所古籍修复师张文文;2021年12月6日《江淮晨报》A08-09“文化合肥”栏目专题刊发了安徽省图书馆入选第六批《国家珍贵古籍名录》的馆藏珍贵古籍;2022年与《安徽商报》合作推出“典籍中的安徽”,以讲好典籍中的安徽故事为切入点,聚焦流传有序、弥足珍贵、特色鲜明的馆藏皖派典籍,深入挖掘其中蕴含的安徽优秀传统文化,打造地域特色鲜明的文化IP。

积极组织特色古籍保护宣传活动,加大社会宣传力度,利用中华古籍保护计划成果展览、古籍修复与体验、古籍文献专题讲座、章伯钧家人捐赠古籍评鉴会、古籍雕版印刷读者体验等方式,多渠道普及古籍保护观念,如安徽传习所的雕版印刷体验活动以及联合安徽大学举办的“古籍保护,你我同行——古籍修复技艺进校园”活动等,受到一致好评。灵活运用新媒体参与古籍保护,拓宽渠道宣传古籍保护观念。开辟安徽省古籍保护中心网站,及时发布全省古籍保护工作动态,宣传古籍保护方针政策。拍摄安徽传习所导师抖音宣传视频,向公众普及古籍保护观念。省古籍保护中心积极参与国家古籍保护中心“中华传统晒书节”,挖掘整理特藏,策划拍摄林旭东“馆长晒国宝:法家集大成者《韩非子》”,改编拍摄《续齐谐记》故事的传统文化宣传片《重阳驱魔记》,参加“品味书香,诵读经典”线上古诗文诵读活动。尝试网络直播与图文访谈稿结合模式,做客大皖客户端“徽派”栏目访谈直播,专访内容被《新安晚报》整版刊发。我馆响应“让书写在古籍里的文字活起来”的号召,开展了一系列主题鲜明而又形式多样的宣传推广活动,取得了良好的社会效益。

我馆利用多种方式开展古籍保护普及与传播,获得了网络融媒体的持续关注,新华网于2022年4月28日发布《这群年轻人,在跨越时空中“追光”》,采访安徽传习所古籍修复师蒋云,讲述青年古籍修复工作者的故事。我馆古籍保护工作成果多次被新华网、文旅中国、省文化和旅游厅网站等媒体转载,国家古籍保护中心也多次在官方微信推送宣传安徽省古籍工作中的人物事迹和阶段性成果,如2022年发布《薪火相传守初心,妙手匠心焕新生——安徽传习所古籍修复技艺传习工作成绩斐然》,及时宣传安徽省古籍修复工作成果;2022年《藏书报》“三八女将”系列报道中发布安徽省图书馆葛小禾、王东琪两位“她力量”的新生代古籍从业经历,极大地提高了宣传效率、拓展了受众范围。

十五年的古籍保护历程之于中华历史文化的参天巨树,犹如片叶之微。一叶春秋意,回首细思量。未来,我们将引领全省的古籍保护工作,继续加大本馆珍贵古籍的原生性、再生性、传承性保护,开发特色古籍数字化资源库,面向社会公众提供服务。持续深入挖掘馆藏珍贵古籍的文献价值,加强对古籍文献的学术研究,加大对馆藏古籍的影印出版与整理利用,多渠道宣传推广古籍保护工作,推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。

(转自“图书馆报”微信公众号)