1932年“一·二八事变”爆发,上海商务印书馆东方图书馆连同存藏大批古籍善本的涵芬楼,尽毁于日寇侵略战火之中,积蓄二十多年的近五十万册图书顷刻之间化为灰烬。这场近代藏书史上骇人听闻的浩劫,犹如刀绞吾国人心,留下难以抚平的创伤。

△ 涵芬楼为商务印书馆的藏书室,原藏古籍善本约三四千部,不乏宋元旧椠、海内孤本。“一•二八事变”中,除了事先移存银行保管库的547部善本,数千部珍本典籍连同东方图书馆的精良收藏全部被焚毁。这是中国文化史上一场堪与火烧圆明园相比拟的空前浩劫。

△ 抗战中的商务印书馆。复业后发行所内景:“为国难而牺牲,为文化而奋斗” 。

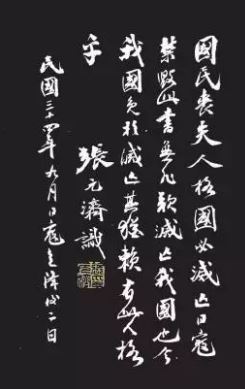

不幸之中尚感万幸的是,因为于兵燹早有防范之心,早有有心人先事将涵芬楼中最可珍贵之善本移存上海金城银行保管库,方使其免遭灭顶之灾。他便是出版家、教育家、“中国出版第一人”、商务印书馆原董事长:张元济。

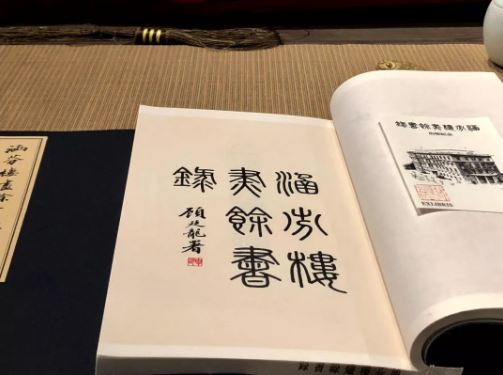

《涵芬楼烬余书录》(以下简称《涵录》),就是张菊老于事变之后经年编撰,介绍该批幸存善本的一部版本目录力作,于1951年由上海商务印书馆排印出版。

《涵芬楼烬余书录》

一部极为出色的藏书志

在版本学史上具有不可忽视的地位

警示后人勿忘侵略者暴行

珍视爱护无数先贤

一代代竭力搜求珍存的民族文化遗产

菊老自序谓“题曰‘烬余’,所以志痛”者也;顾廷龙先生后序称,发表《涵录》,“不仅烬余之书有一详细之纪载,亦且示举世毋忘日寇之暴行,更惕励后人作勿替之爱护也”。

八十六年后的今天,上海图书馆与商务印书馆合作影印出版这部过往鲜为人所关注的《涵录》稿本,以告诫世人铭记历史为首要出发点,并藉此机会对《涵录》及其版本所展开的讨论,则攸关版本学的传承、发展以及古籍保护,同样具有积极的现实意义。

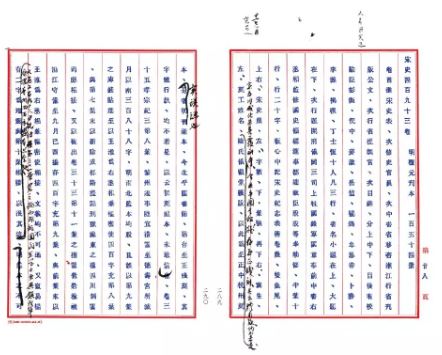

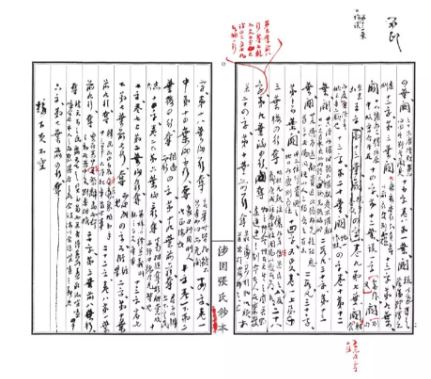

该书稿本现藏上海图书馆,是存留了张元济修改、批注手迹的打字油印本。其著录的547部善本中,宋刻本90部,影宋抄本22部,金刻本1部,蒙古刻本2部,元刻本87部,名家批校本72部,稿本17部,其余多为刊刻于万历前之稀见明本、明活字本以及经名家递藏之明清旧抄本。

涵芬樓燼餘書錄(部分)

古籍散亡,印术日新,余恒思择要影印,以饷学者。然必须先得善本。革命军兴,故家沦替,楹书莫守。

区所得宋元明旧刊暨钞校本、名人手稿及其未刊者为善本,别辟数楹以贮之,颜曰“涵芬楼”。

—— 《涵芬楼烬余书录序》

經部

周易鄭康成注不分卷宋王應麟輯 元刊本 一冊

周易十卷魏王弼晉韓康伯注 宋撫州刊本 四冊

又一部宋相臺岳氏刊本 四冊

易傳殘存四卷宋程頤傳 元覆宋本 四冊

漢上易傳十一卷宋朱震撰 影宋鈔本 十冊

周易要義殘存六卷宋魏了翁撰 宋刊本 五冊

周易程朱先生傳義附錄十七卷宋董楷撰 元延祐刊本 八冊

又一部元至正刊本 八冊

又一部版本同前 十冊

周易經傳集程朱解附錄纂註十四卷元董真卿撰 元元統刊本 二十四冊

書集傳六卷宋蔡沈撰 元鄒季友音釋 元至正刊本 六冊

書蔡氏傳輯錄纂注六卷元董鼎撰 元延祐刊本 六冊

直音傍訓尚書句解十三卷元朱祖義撰 元刊本 四冊

詩經疏義二十卷元朱公遷撰 明刊本 十冊

三家詩拾遺十卷清范家相輯 鈔本 四冊

周禮鄭氏注十二卷漢鄭玄注 明嘉靖刊本 六冊 錢聽默黃蕘圃校

周禮六卷漢鄭玄注 清福禮堂刊本 三冊 陳碩甫校

禮經會元四卷宋葉時撰 明覆元本 二冊

史部

史記一百三十卷漢司馬遷撰 劉宋裴駰集解 宋刊元明遞修本 三十八冊

又一部漢司馬遷撰 劉宋裴駰集解 唐司馬貞索隱 蒙古刊本 二十四冊

又一部殘存六十六卷漢司馬遷撰 劉宋裴駰集解 唐司馬貞索隱 唐張守節正義 宋刊本 二十五冊

漢書一百十八卷漢班固撰 唐顏師古注 宋景祐刊配元大德延祐元統明正統本 六十冊

後漢書一百二十卷宋范曄撰 唐章懷太子注 志晉司馬彪撰 梁劉昭注 宋紹興刊本 四十冊

三國志魏書三十卷晉陳壽撰 劉宋裴松之注 宋刊本 十六冊

宋書一百卷梁沈約撰 宋刊元明遞修本 三十冊

南齊書五十九卷梁蕭子顯撰 宋刊元明遞修本 八冊

梁書五十六卷唐姚思廉撰 宋刊元明遞修本 十四冊

陳書三十六卷唐姚思廉撰 宋刊元明遞修本 十二冊

又一部八冊

魏書一百十四卷北齊魏收撰 宋刊元明遞修本 四十冊

又一部六十四冊

又一部殘存十七卷宋刊元修本 十二冊

北齊書五十卷唐李百藥撰 宋刊元明遞修本 十五冊

周書五十卷唐令狐德棻等撰 宋刊元明遞修本 十冊

隋書殘存十五卷唐魏徵長孫無忌等撰 宋刊本 十冊

又一部八十五卷元大德刊本 二十冊

又一部版本同前 二十冊

南史八十卷唐李延壽撰 元大德刊本 三十二冊

北史一百卷唐李延壽撰 元大德刊本 六十冊

子部

新序十卷漢劉向撰 明覆宋本 四冊 顧千里臨校

說苑二十卷漢劉向撰 宋咸淳刊本 八冊

又一部明鈔本 十冊

纂圖互註揚子法言十卷漢揚雄撰 晉李軌唐柳宗元注 宋宋咸吳秘司馬光添注 宋刊本 四冊

揚子法言殘存五卷明顧氏世德堂刊本 一冊 沈寶硯校

近思錄十四卷宋朱熹呂祖謙撰 明正德刊本 四冊 金孝章校

近思錄集解十四卷宋葉采撰 宋刊本 八冊

晦翁先生語錄大綱領十卷附錄三卷宋廖德明等編 宋刊本 四冊

慈溪黃氏日鈔殘存二卷宋黃震撰 宋刊本 一冊

霍渭厓家訓不分卷明霍韜撰 明毛氏汲古閣鈔本 一冊

直說素書不分卷明刊本 二冊

管子二十四卷唐房玄齡注 明萬曆刊本 三冊 陳碩甫校

又一部明劉績補注 明成化刊本 十二冊

韓非子二十卷周韓非撰 清錢氏述古堂影宋鈔本 四冊 黃蕘圃校

農桑撮要不分卷元魯明善撰 元至順刊本 二冊

救荒本草二卷明朱橚撰 明嘉靖刊本 十二冊

新刊黃帝內經素問二十四卷唐王冰注 宋林億等校正 宋刊本 十六冊

補註釋文黃帝內經素問殘存十卷隋全元起解 唐王冰注 宋林億等校正 元刊本 十冊

又一部殘存五卷版本同前 六冊

新刊王氏脈經十卷晉王叔和撰 元刊本 四冊

素問入式運氣論奧三卷宋劉溫舒撰 元刊本 一冊

經史證類大觀本草殘存六卷附本草衍義殘存五卷宋唐慎微纂 附宋寇宗奭編 金刊本 九冊

本草衍義二十卷宋寇宗奭編 宋慶元刊本 四冊

集部

楚辭後語殘存二卷宋朱熹輯 元刊本 一冊

楚辭榷八卷明陸時雍輯 明刊本 四冊 王伯申評點

蔡中郎文集十卷附外傳漢蔡邕撰 明活字本 四冊

又一部明萬曆刊本 二冊

蔡中郎文集八卷漢蔡邕撰鈔本 二冊

阮嗣宗集二卷魏阮籍撰 明嘉靖刊本 二冊

箋註陶淵明集十卷晉陶潛撰 宋刊本 八冊

陶淵明集十卷晉陶潛撰 影宋鈔本 三冊

陶靖節集十卷晉陶潛撰 明萬曆刊本 三冊

鮑氏集十卷宋鮑照撰 明覆宋刊本 二冊 毛斧季校

沈隱侯集四卷梁沈約撰 明刊本 四冊

陳伯玉文集十卷唐陳子昂撰 明弘治刊本 四冊

張說之文集二十五卷唐張說撰 明嘉靖刊本 八冊

張文獻公集十二卷唐張九齡撰 明成化刊本 十二冊

分類補註李太白詩二十五卷唐李白撰 元楊齊賢集注 元至大刊本 十六冊

又一部殘存三卷版本同前 五冊

杜工部草堂詩箋殘存三十三卷唐杜甫撰 宋魯訔編次 宋蔡夢弼會箋 宋刊本 十二冊

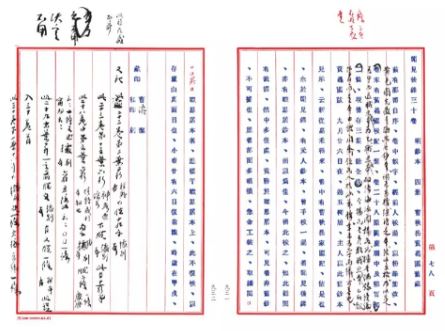

稿本凡十册,依四库分类法分为经、史、子、集。十册皆经张元济统一修改(包括版式、标点),首册存有顾廷龙为排印本手书篆文“涵芬楼烬余书录”、“上海商务印书馆藏版”手迹。

稿本与排印本相较,保留了成书过程的原始面貌。修改过程中因篇幅删去的众多版本信息,掩去了张元济先生所做的判断及其治学风格,幸而有稿本存世,才得以还原这些印本失却的精彩。

考订版本源流,不仅重视“刻”,亦重视“本”,对各印本的面貌辨析甚明;注重“观风望气”,根据各时代、各地区版刻字体风格鉴定版本;对稿抄本鉴定考订甚精;撰写解题没有僵化的体例与模式,博采前人之长,因书制宜,要皆围绕揭示版本特征的目的展开。这些都对今天从事版本目录学研究、撰写公藏书志、将我国古籍保护引向深入提供了可贵的学术借鉴,值得关注研究。

△ 菊老从事变后第二年即1933年即着手编撰《涵芬楼烬余书录》,但由于当时处于日据时期动荡的战乱环境,书稿的编写要提防被亲日势力发现,必须严格保密。菊老在撰稿过程中常常不能及时查对原书,故稿本内页上多处可见他将有疑问的字句写在页眉醒目处,并标注“查”字提示自己尚有未做的功课。

随书所赠藏书票手工钤上海图书馆珍藏之张元济印,可资收藏、鉴赏。

而今的涵芬楼书店,既是对前人的继承,更是对未来的期许。“涵宇内大智慧,与吾邦共芬芳”。书店位于北京市王府井大街36号,随时恭候您的光临。

《涵芬楼烬余书录》线装一函十册,内文用安徽手工宣纸1—5色印刷,封面用料为打蜡瓷青纸面,蓝布函套,仿古宣签条。整体色调庄重雅洁,含蓄内敛,与该书的藏书志身份及历史内涵非常契合。

(转载自“商务印书馆”微信公众号)