作者:国家古籍保护中心办公室 林世田

龙门药方洞把中医文化与佛教石窟艺术完美地结合在一起,不但是中华医学宝库里的一块瑰宝,而且在世界医学史上也占有一定地位。日本圆融天皇永观二年(984),日本古代医学家丹波康赖辑录中国医学典籍与非医学典籍达200余种,编著《医心方》30卷,其中收录了药方洞药方95首,并将其专门称为“龙门方”。药方洞药方跨越国境飘洋过海,流传到日本,足见其价值和影响。

佛教石窟艺术与中医文化的合璧

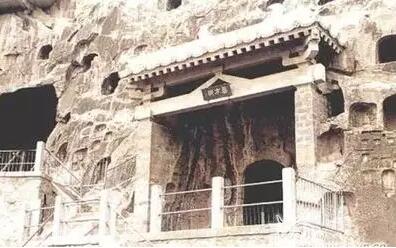

龙门药方洞

我国石刻历史悠久,品种繁多,数量巨大,内容宏富。其中石刻药方目前发现有河南龙门石窟药方洞药方、广西南宁(邕州)宣化厅范质子刻的《疗病方书》、广西桂州馆驿陈尧叟刻的《集验方》、广西桂林刘仙岩吕谓刻的《养气汤方》、陕西耀县药王山郭思刻的《千金宝要》、陕西华山莲花峰无名氏刻的《固齿方》等六处,其中龙门石窟药方洞药方刊刻时间最早、内容最丰富、流传最广、影响最大。

龙门石窟药方洞

药方洞位于龙门石窟的古阳洞与奉先寺之间,洞高4米、宽3.6米、深4.3米,因洞窟的两侧刻有古代的药方,所以称为“药方洞”。据洞内北魏永安三年(530)陈晕造像题记,说明药方洞在此时主体工程已经完成,此后经北齐一直持续到唐代景龙四年(710),近二百年间断续雕造,因而反映出不同时代的多种艺术风格,可以窥见北魏晚期到盛唐时期佛教艺术发展的脉络,而主像一佛、二弟子、二菩萨具有明显的北齐造像风格,呈现出由北魏“秀骨清像型”向唐代“褒衣博带式”转化的一种“过渡型”,是龙门石窟中唯一具有北齐风格的大型石窟。

据学者调查统计,药方洞刻有140首药方,其中药物治疗方117首,灸法治疗方23首,可治疗疟疾、狂言乱言、呕吐反胃、发背、漆疮、上气咳嗽、腹满、心痛、消渴、遍身生疮、五痔、疔疮、反花疮、金疮、瘘疮、恶刺、上气唾浓血、胸癣、失音不语、皴裂、瘟疫、恶疰、黄疸、腹部痞坚、遍身红肿、小便不通、五淋、霍乱、赤白痢疾、鱼骨鲠喉、呕哕、癫狂、噎嗝、喉痒、瘢等近40种疾病,涉及内科、外科、儿科、妇科、肿瘤科等科目。治疗的工具有针、钳、绢、竹筒、鱼网、葱管、铛等。治疗的方法有口服、口含、漱口、闻气、灌注、漫渍、冲洗、针刺、温炙、外敷、导尿等。制剂方法有丸、散、膏、汤等。所涉及的药物达120多种,多是民间常见的植物药、动物药和矿物药,大多数至今仍在民间沿袭传用。这些药方不仅可以治疗常见的疾病,而且还能治疗疑难杂症,如:疗噎方可以治疗食道癌。

关于药方的刻制年代,历来说法不一,有北齐、北齐至唐、唐代三种观点。持北齐说者认为刻制于北齐武平六年(575)的《都邑师道兴造像碑》与石刻药方有着密切的关系。碑文明确记载刻药方动机是“自非倾珍建像,焉可炽彼遗光?若不勤栽药树,无以疗兹聋瞽”,证明两者是同时镌造不可分割的一个整体。持唐代说者认为,《造像碑》字体工整,药方笔划粗重,两者显然不是同时设计刻制的;造像碑下的药方部分文字刻在造像碑的岩面上,说明药方的刻制时间晚于北齐武平六年(575)的《都邑师道兴造像碑》;药方洞前壁左方岩面下方“疗癖方”和“疗失音方”的布局明显躲避唐代初年雕造的“二菩萨龛”和“七佛龛”,说明这两个药方的刻制应为初唐或初唐以后;药方中利用葱管导尿,孙思邈是世界上第一个发明导尿术的人,说明药方的刻制年代当在初唐之后。持北齐至唐代说者认为药方刻于北齐武平六年以后、唐麟德元年(664)以前。

龙门药方洞把中医文化与佛教石窟艺术完美地结合在一起,不但是中华医学宝库里的一块瑰宝,而且在世界医学史上也占有一定地位。日本圆融天皇永观二年(984),日本古代医学家丹波康赖辑录中国医学典籍与非医学典籍达200余种,编著《医心方》30卷,其中收录了药方洞药方95首,并将其专门称为“龙门方”。药方洞药方跨越国境飘洋过海,流传到日本,足见其价值和影响。

参考文献:

长广敏雄 水野清一 冢本善隆:龙门石窟的研究,京都:同朋舍,1941年9月。

贾志宏 任邦丁校注:龙门石窟药方,河南科学技术出版社,1989年9月。

张金鼎 孔靖校注:龙门石刻药方,山东科学技术出版社,1993年11月。

丁明德:洛阳龙门药方洞的石刻药方,《河南文博通讯》1979年第2期。

李文生:龙门石窟药方洞考,《中原文物》1981年第3期。

万方:关于龙门石窟药方洞药方的几个问题,《湘潭师范学院学报》(社会科学版),1989年第6期。

邵殿文:药方洞石刻药方考,《中原文物》1993年第4期。

杜勇:《药方洞石刻药方考》校补,《中医文献杂志》1996年第1期。