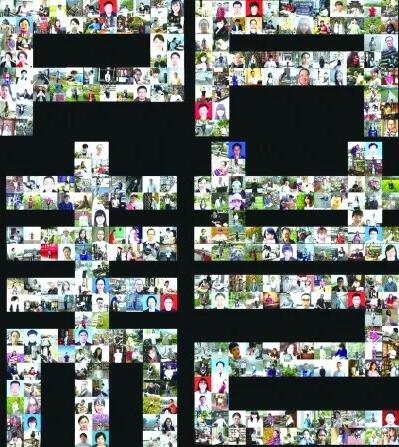

根植基层的理念、全省一盘棋的运作,让浙江的古籍保护人虽然身处不同地区、不同系统、不同单位,却紧紧团结在一起,形成强烈的职业荣誉感、团队认同感。今年9月28日,浙江省古籍保护中心举办“古籍编目工作研讨会”,对历时10年的古籍普查工作进行总结。此次会议的会标是一个由几百名一线普查员照片组成的大大的“籍”字,这些普查员中既有省馆的博士,也有县一级单位非专业的合同制员工,号称衣冠文物之薮的浙江能够在短短几年间将全省古籍数量精确到个位,是他们共同努力的结果。对此,徐晓军有着精辟而动情的描述。他说:“普查员队伍一个人拿出来,不显山不显水,但他们的力量在于联合在一起。我们浙江的普查没有专家、没有明星,我们只能靠合作、靠团队的力量做一件事。要说明星,普查员就是最大的明星。”

2017年9月浙江“古籍编目工作研讨会”会标

据《浙江省古籍普查报告》显示,10年间,全省一线普查员共444人。作为骨干力量常年坚持普查工作的有六七十人,他们建立了普查QQ群,随时在群里讨论工作中遇到的问题和收获的心得。当然,其中也不乏论辩、批评,甚至激烈争执。2013年,浙江的古籍普查进入瓶颈期,部分普查员对普查内容和范围的认识产生偏差,普查效率和进度一度受到影响。为此,省古籍保护中心于当年8月在临海召开工作会议,重新明确普查要求。会议期间,几十位一线普查员在线上、线下进行了激烈辩论。省古籍保护中心办公室主任童圣江现在回忆起那一幕还不禁失笑,自称保存的关于此事的QQ群聊天记录就达到几百页之多。最终,在充分而广泛发表意见、讨论乃至争论的基础上,全省普查员逐步达成共识,认可了省古籍保护中心作出的决定,进而就下一步的全省古籍普查工作策略、方法形成决策。在徐晓军看来,这次“临海会议”可以称为浙江古籍普查的转折点。会议过后,普查工作效率突飞猛进,平台录入的数据从一天几十条猛增至100条、200条、300条。作为普查工作的管理者和决策者,徐晓军在“临海会议”期间,承受了“少壮派”普查员们不少“火力打击”,即便如此,当说起他的普查员队伍,徐晓军仍然无比自豪。毕竟,毫无顾忌的据理力争,正是普查员们对普查工作具有强烈责任感和主人翁意识的突出体现。古籍普查能被一群年轻人当成了用心维护的事业、发挥才智的舞台,这无疑是对组织者最大的宽慰与褒奖。

在普查工作攻坚阶段,全省普查员加班加点,白天核对原书、录入文字信息,下班回家上传书影。一些普查员为了书影上传速度可以更快一些,甚至专门选在深夜工作。几年下来,许多三四十岁的人眼镜度数又增加了一二百度,其工作强度可想而知。

曹海花是浙江大学古典文献专业博士,她于2010年进入省图古籍部工作,随即成为普查组组长。曹海花在浙江古籍界有“拼命三娘”之称,她性格坚韧笃实,做事雷厉风行,不似浪漫的文学博士,倒颇有些花木兰式的巾帼英雄气质。在古籍普查最困难的时期,曹海花带孕坚持工作,辗转奔波于全省各市县,为基层单位的普查员进行培训指导。“临海会议”召开时,曹海花已经怀孕9个月,行动艰辛不言而喻。即便如此,她仍然登上讲台,与同事秦华英一起,讲解《浙江省普查信息著录规定》,并选取未经普查的各类古籍现场演示、讲解普查流程。因为业务极为熟练,她们仅用20分钟就完成了一部古籍普查的全过程。对此,与古籍打了近30年交道的国家古籍保护中心副主任张志清在现场观看时也忍不住赞叹。今年“浙江省古籍编目工作研讨会”上,已经担任省图古籍部副主任的曹海花代表省古籍保护中心向在场领导、专家报告浙江省10年古籍普查情况。此时的曹海花,恰好又是9个月的身孕。就要有二孩宝宝的她仍然是那么勇敢干练,在会场内外忙碌布置,在讲台上谈吐自如;也仍然是那么幸福洋溢,为了生命与爱情的延续,青春与事业的圆满。

让古籍保护变成更多人的事业

不仅是普查,“根植基层,让更多人参与”,也是浙江古籍保护整体工作的基本理念。基层单位“小微书库”标准化建设,就是这一理念在古籍原生性保护领域的具体实践。

基层单位的古籍保护应采取何种模式,在业界一直众说纷纭。从效率角度出发,一些地区采取了将基层单位古籍托管给省级单位的办法。对此,徐晓军提出了异议。在他看来,古籍无论数量多少、价值高低,都要尽量保留在当地。其主要原因有三:

首先,古籍是本地区历史发展、文化传承的最重要见证。一般而言,县级单位存藏的古籍,多是常见书目、常见版本,传统意义上的文物价值、史料价值谈不上有多大,放在省级单位,泯然众矣。但这些书大多是该地区旧时读书人家中所藏,是供其教育子弟、阅读消遣、生活应用的日常书籍,最能反映当地人祖祖辈辈的文化生活、知识结构和审美旨趣。这些古籍存放在当地,本就是一个地区活生生的社会生活史、文化传播史。

第二,古籍保护的重要性在于发挥其现实作用。一个地方有没有可以直观赏鉴的名人遗迹、古籍文物,对当地青少年的影响是大不一样的。基层单位的古籍藏书,如果经常拿出来搞一些简单的展览互动活动,当地青少年对中华民族的文化自信、对家乡历史的文化共鸣,就能够在潜移默化中建立起来,文化软实力就能在他们日后的人生道路上发挥重要作用。

第三,多一个县有古籍,就多一个县参与古籍保护。古籍只有留在当地,才会引起当地政府、民众对古籍保护的重视,古籍保护才能变成更大众的事业,得到更大范围的参与和更大规模的投入。

为了在实践中贯彻这样的理念,让更多地方将古籍看作资源而非负担,浙江省古籍保护中心在全省基层古籍存藏单位推广“小微书库”标准化建设。即由省古籍保护中心提供改造范例,以经济性、实用性为原则,帮助古籍存藏量在2万册以下的基层单位,改造出一组集库房、阅览室、修复室、普查室为一体的古籍保存、修复、服务单元。

云和图书馆工作人员在“小微书库”内整理本馆古籍

“小微书库”的具体布置因馆制宜,大致分为库房区、工作区、阅览区3个部分。库房区除摆放书架外,还必备空调、除湿机、防火球、防紫外线窗帘、芸香草和安全报警系统。办公区紧邻库房,配置用于古籍普查、管理的桌椅、电脑、相机、工具书和用于古籍修复的修复台、水池、修复工具等。向外则为阅览区,配置桌椅、灯具等基本设施。根据藏书规模大小,改造耗资5万元至10万元,远低于普通居民的居家装修费用,且相关经费多由省财政补助,无需加重基层财政负担。通过这样的办法,留在基层的浙江古籍保存状况得到明显改善,即便山区小县也不例外。

“小微书库”的多功能复合型设计,不但改善了古籍存藏环境,也为浙江省古籍修复网络的建立提供了基础条件。2015年,浙江的古籍普查工作接近尾声,全省古籍保护的重点工作开始转向古籍修复,徐晓军曾将2016年戏称为浙江古籍界的“修复元年”。为了形成覆盖全省的修复网络布局,浙江以省图书馆和宁波天一阁博物馆两家“国家级古籍修复中心”为辐射中心,在杭州图书馆、绍兴图书馆、温州市图书馆3家单位设立省级古籍修复中心,在浙江大学图书馆、嘉兴市图书馆、宁波市图书馆等17家单位设立基础修复站。通过集中培训和跟班学习,现在,浙江省内基础修复站工作人员普遍具备了换封面、装书线等简单古籍修复技术。存藏在全省各地的古籍得以根据破损程度进行分层分解修复和日常保管维护。

浙江图书馆古籍修复室

此外,省图书馆还在幽静的西湖孤山“杨虎楼”阁顶开辟了“浙江省古籍修复材料中央库”,人称“中央纸库”。纸库搜集了产自浙江、安徽、湖南、江西、云南、新疆、西藏、台湾等地的207种、63万张古法手工制造的古籍修复用纸,规模之大、品种之全,在全国首屈一指。这些修复纸按需配发给省内各修复中心、修复站,为基层单位的古籍修复质量提供保障。不久前,“中央纸库”里“养在高阁人未识”的手工古纸也被一一采集了纸样、标注了检测数据,命名为《中国古籍修复纸谱》出版,成为我国第一部成规模的大型古籍修复纸谱工具书。

覆盖全省的古籍修复网络布局完成后,与古籍修复相关的展览展示活动也在浙江各地区广泛开展起来。每到世界读书日、文化和自然遗产日,各地修复中心、修复站的工作人员便将日常修复、传拓所用的工具摆列出来,与前来参观的本地青少年互动交流。如果基层单位的修复人员人手不够,省图书馆的修复师们就自带家当,到各地友情支援。今年11月16日,一场系统介绍、展示浙江古籍修复成果的大型展览“书路修行 与古为役——古籍修复特展”在省图书馆拉开帷幕。省馆和基层馆结合,“游击战”和“阵地战”结合,浙江的古籍就是这样一天比一天更有活力,浙江的古籍保护理念就是这样一天比一天更深入人心。

除原生性保护外,浙江在古籍的整理出版等再生性保护层面也成绩斐然。不但由省政府主导编纂了500册鸿篇巨制“浙江文丛”,还以市为单位,出版了“温州文献丛书”“绍兴丛书”“台州文献丛书”“重修金华丛书”等乡邦文献集成。省内许多年轻的古籍工作者热情高涨,在参与古籍普查的同时,积极投身于本馆典籍整理研究,成果不断。

2016年“G20杭州峰会”结束之际,习近平总书记将“浙江精神”总结为“干在实处,走在前列,勇立潮头”。浙江的10年古籍保护路,正是这一精神的真实写照。古籍普查的“结硬寨、打呆仗”是干在实处;古籍原生性保护、再生性保护网络建设是走在前列;而坚持传统乡邦文化根植基层土壤,让珍贵古籍资源发挥现实作用的做法,则堪称勇立潮头,虽至繁至艰而百折不回。

(转载自《中国文化报》2017-12-14)