来源:国家古籍保护中心

日期:2016-08-26

作者:郑小悠

2016年8月11日,国家图书馆馆长、国家古籍保护中心主任韩永进一行来到位于成都的四川省图书馆,为“国家古籍修复技艺传习中心四川古籍修复中心传习所”揭牌,并为四川传习所导师、国家级非物质文化遗产传承人、故宫博物院书画装裱大师徐建华先生、以及导师助理袁东珏、许卫红、欧萍颁发聘书。随后,来自四川省图书馆、四川大学图书馆、成都杜甫草堂博物馆3家单位的青年古籍修复工作者共17人,向导师徐建华先生行拜师礼。

“国家古籍修复技艺传习中心四川古籍修复中心传习所”揭牌仪式后,学员与导师徐建华合影

朴实庄重的仪式,总能伴随心灵的震颤。在一杯清茶的恬淡和一束百合的芬芳中,徐先生露出匠心绝技后继有人、“得天下英才而育之”的欣慰笑容。而对于这17个年轻学员来说,这次拜师,带来的不仅仅是对古籍修复事业强烈的归属感和荣誉感,更是沉甸甸的责任。毕竟,“传习”的本质,在于接连不断的传承发扬。传而后习,习而复传,一项延自千百年的技艺能否历久不衰,重担从这一天起就落在了他们的肩上。

2016年可称得上四川文化领域的“古籍保护年”。今年3月,四川省内民营古籍修复机构——西部文献修复中心,就已获膺国家级古籍修复传习所称号,聘请的传习导师是国家级非物质文化遗产古籍修复技艺项目国家级传承人、国家图书馆研究馆员杜伟生先生。

国家级非物质文化遗产古籍修复技艺项目国家级传承人杜伟生

四川文脉悠长,文豪辈出。郭沫若有诗云:“文翁治蜀文教敷,爰产杨雄与相如。诗人从此蜀中多,唐有李白宋有苏。”其文献、文物资源尤其丰富。唐五代以来,成都就是与杭州东西相峙的全国雕版印刷中心。我国第一部木刻版大藏经《开宝藏》就是在成都雕刻完成的,故又称“宋刻蜀版藏经”。宋代,四川的刻书中心移至眉山,著名的“眉山七史”、蜀刻唐人文集,都将蜀地文献史装点得熠熠生辉。

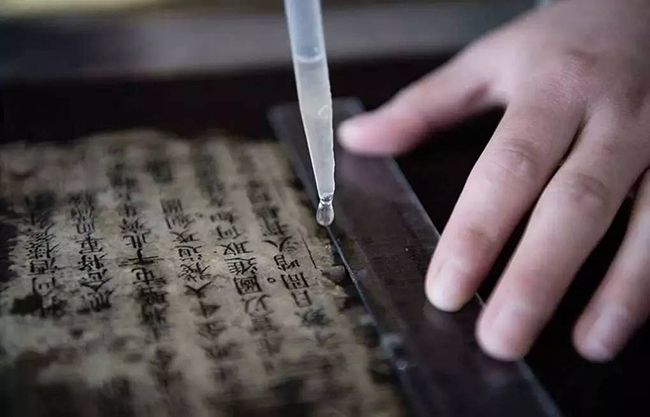

目前,四川全省古籍存藏总量超过200万册件,其中237部古籍入选《国家珍贵古籍名录》,有7家被命名为“全国古籍重点保护单位”。不过,由于气候潮湿、虫霉肆虐,川省古籍破损情况十分严重。特别是基层县级图书馆,受经费等条件限制,古籍存藏环境难以保障,古籍虫蛀、霉变现象非常严重,亟须高水平专业修复人员。随着“中华古籍保护计划”的不断进展深入,四川地区古籍保护的整体体制机制建设和资源整合已经趋于完善,古籍存藏数量较多的大馆设施设备等硬件水平也达到很高的水准。不过,目前全省一线古籍修复人员虽然人数居于全国前列,但以青年为主,有待名师指点。因此,杜伟生、徐建华,两位享誉海内的修复大师先后膺聘传习导师,可谓四川古籍保护事业的画龙点睛之笔。

图书馆、博物馆、高校的跨系统联动

与以往的传习所相比,四川修复中心传习所组成单位最多、助理导师人数最多、学员人数最多。尤为值得一提的是,3家组成单位在现行体制下分别隶属于不同的行政系统。其中四川省图书馆属于文化部门下属的公共图书馆系统,四川大学图书馆属于教育部门下属的高校系统,而成都杜甫草堂博物馆隶属于文物部门下属的博物馆系统。

3家单位在古籍保存保护方面各具特色,相对优势十分突出。四川省图书馆拥有古籍近80万册,是省内最大的古籍存藏单位,新馆建有古籍修复中心200余平米,正准备投入使用。成都杜甫草堂博物馆虽然存藏古籍数量相对较少,但多系传承有绪的善本杜集。草堂博物馆具有良好的纸质文献保护传统,一线修复师达到9人之多,且能兼修古籍、书画等多种纸质文物,修复实力最为雄厚。而四川大学图书馆在2014年建成投入使用的古籍修复室,是面向中西文古籍和近现代文献的综合特藏修复室,设备设施之先进居于全国前列,修复管理的科学化程度最高。

此次受聘的3位助理导师,分别是3家单位修复工作的领军人物。她们的从学、从业经历,也充分体现出多系统联动的特殊优势。省图书馆的助理导师袁东珏是年近七旬的老修复师,她在1983年参加了文化部举办的古籍修复班,向图书馆界的修复大师赵嘉福先生学习。来自杜甫草堂博物馆的助理导师欧萍则是徐建华先生的得意门生。而3人中最年轻的四川大学图书馆助理导师许卫红,是“中华古籍保护计划”实施后,国家古籍保护中心举办的诸多古籍培训班培养出来的青年修复师。

同许多博大精深的传统技艺一样,古籍修复流派纷呈,不同技术手法与不同类型的文献、不同地区的存藏环境相适应,优秀的古籍修复师在修复过程中需要因地制宜、因书制宜。充分交流、博采众长,是古籍修复工作的必要条件。3家单位修复师们丰富的师承渊源和多门类的技术背景,正是跨系统联动设立修复传习所的突出优势,这必将为四川修复中心传习所未来的发展奠定厚重的基础。

我国现存汉文古籍由于历史原因,被分散保存在各级、各地公共图书馆、高校图书馆、科研院所、博物馆、古籍书店,而民文古籍特别是宗教文献则主要保存在寺庙、道观等宗教场所。这些古籍存藏单位分别隶属于文化、教育、文博、宗教等多个行政系统。为了使各系统通力配合,保证“中华古籍保护计划”的顺利实施,四川省设立了厅际联席会议制度,在各系统之间统一协调。但由于各系统各单位保存能力、重视程度参差不齐,各系统对“中华古籍保护计划”的参与力度也不尽相同。此次全省三系统联动成立古籍修复传习所的创新性实践,不但为四川省古籍保护工作的进一步发展夯实基础,也将为全国古籍修复传习事业的发展方向提供新的借鉴。

(转自《中国文化报》)