“参加培训班前,我在县博物馆负责古籍修复,实际操作中遇到一些技术难题。”12月3日,浠水县博物馆叶映红告诉记者,她是湖北省第一期古籍修复技术培训班学员。浠水县博物馆现藏古籍线装书40000余册,是目前湖北省收藏古籍线装书最多的县级博物馆。

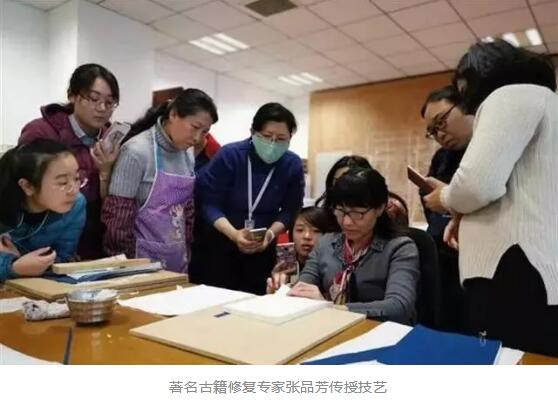

11月12日至23日,由国家古籍保护中心、湖北省古籍保护中心主办的“湖北省第一期古籍修复技术培训班”,在湖北省图书馆举办。来自武汉、荆州、建始、黄冈、谷城、浠水、蕲春等9家古籍重点藏书单位的9名学员,在国家图书馆古籍文献修复组原组长张平、上海图书馆文献保护修复部主任张品芳这两位全国著名古籍修复专家教授下,学习古籍修复基本技能,切实提升湖北省各藏书单位古籍保护的专业技能。

这是湖北省首次集中培训古籍修复师。每一位修复师就像一位古籍“医生”,给书看病、诊断、制定修复方案,希望能够丝毫不差地修复出一本完美的古书,让它重新散发出生命的活力。

150万册古籍需尽心呵护

据统计,湖北省已知古籍收藏单位约50个,收藏线装书170万册,加上公私收藏,预计全省古籍线装书约200万册。按照古籍定义标准,剔除民国年间线装书后,全省收藏古籍约150万册。截至目前,湖北省入选《国家珍贵古籍名录》226部,全国古籍重点保护单位8个;公布省珍贵古籍名录265部,省古籍重点保护单位7家。

湖北省图书馆特藏部主任范志毅介绍,自1904年省图建馆以来,先后囊括两湖、经心等书院以及湖北官书局等藏书,其古籍藏书以地方志、清人文集、金石、中医中药、近现代史料等学科为入藏重点,在地方文献收集上用力尤勤。曾接受著名学者和藏书家柯逢时、杨守敬、王家璧等人或其家属之捐赠。著名藏书家徐行可捐赠“箱逾一百,册近十万”。 2015年,湖北省图书馆接受台湾同胞范熙壬后人所藏两部明刊善本“明初闵建刻本”《朱文公校昌黎先生集》和“明嘉靖建宁府书坊刻本”《周易经传》。同年,成功购买入藏极具价值的宋版古籍—金粟山大藏《华严经》,填补该馆没有宋版书的空白。目前湖北省图书馆藏有线装古籍45万余册,其中不乏孤本、善本、珍本。前后共有5批90种古籍入选《国家珍贵古籍名录》,古籍藏书在全国位居前列。

叶映红介绍,浠水县博物馆建于1951年,现藏古籍线装书40000余册,其中善本书籍3000余册,这批古籍图书涵盖了经、史、子、集、丛书、方志、家谱等多个学科。加强古籍保护人才的培养,制定规划、多渠道、多层次的培养古籍保护人才是当务之急。

古籍“医生”化腐朽为神奇

古籍修复是一项特殊技艺,明清时期宫廷有专门的裱褙臣负责书籍装订,书籍发生破损,也由裱褙臣负责修补。明末清初,书籍在使用中发生破损或在保管中出现问题,修书需求日盛,“古籍修复”便作为一门技艺被单列出来。1956年公私合营,民间手艺人进入图书馆,北京图书馆(现国家图书馆)和上海图书馆成为新中国成立后全国最早的古籍修复专业人才培养基地。

湖北省第一期古籍修复技术培训班,在张平、张品芳这两位古籍修复专家精心安排下,设置了古籍修复基本原则、修复用小麦淀粉的提取、修复用纸的染制、古籍修复档案规范填写、古籍修复技术实践等课程。每位学员完成了古籍装帧形式、函套的制作,并共同完成了《鄂东乐氏宗谱》一册的修复工作。

国家图书馆古籍修复专家张平从业30多年,古籍修复技艺精湛,经验丰富,曾参加国家图书馆藏敦煌遗书、《永乐大典》、西夏文献等国宝级重要文献修复工作,并有多项古籍修复相关发明专利。张平说:“我学徒的时候,问师傅一个问题,师傅会说,‘别问,我怎么干你怎么干’。现在我在教徒弟的时候会有一些讲解,这些讲解大多是我在观察师傅的操作,日积月累总结出来的一些实践技巧。”师傅为什么不讲?张平现在想来,大概是受到自身文化水平的制约。

事实上,科技在日新月异地发展,古籍修复所面临的情况也越来越复杂,张平坦言:“我希望看到一代比一代强,不要停留在现在的水平上,最好能够建立独立的学科,人才培养走入正轨。”他认为:“未来古籍酸化的程度只会越来越严重,颜料跟载体之间也会随着环境、时间的变化而发生变化,去除古籍中的酸化物质,延长古籍寿命是这一代修复师的使命。”

与时间赛跑培养古籍修复人才

古籍破损的原因形形色色,归纳起来大致有虫蛀鼠啮、霉蚀、酸化、老化、使用中的磨损等。针对不同病因,古籍修复师都要做出不同修补方案。“古籍修复讲究的是书籍修复前是什么样子,修复后还要保持什么样子,遵循的原则是整旧如旧。”张品芳说:“古籍修复技术是从古代书画装裱技艺中发展分化而来,但书画修补中需要接笔等手法,在古籍中是不能使用的。传统修复方法主要是用纸张和糨糊手工修补、装裱,很讲究技巧。”

“最突出的矛盾还是待修复的古籍数量实在浩大,而修复人员数量和修复速度远跟不上。”国家图书馆曾经统计,全国包含图书馆、高等院校、科研院所、博物馆等在内的公藏单位有3800多家,拥有古籍总量超过5000万册,其中有一半以上需要修复,而专业修复人员还不到百人。

范志毅介绍,2015年,国家古籍保护中心在湖北省图书馆挂牌,成立了国家级古籍修复技艺传习中心湖北传习所,属中部地区首家,湖北省古籍保护协会也是全国首家成立的省级古籍保护协会。聘请国家图书馆张平、上海图书馆张品芳为古籍修复技艺传习导师,举办湖北省第一期古籍修复技术培训班、全省古籍普查志愿者行动等,都是为了与时间赛跑加强湖北古籍保护工作。目前,湖北省图书馆馆建设了恒温恒湿书库,购置了相关古籍修复仪器和设备,配置专业人员开展古籍修复和保护工作。

古籍修复,是快与慢之间的拉锯,一方面是大量古籍等待抢救,修复就是与时间赛跑;另一方面,无论是人才培养还是修复本身,都需要耐心和时间,急不起来。

(转载自湖北日报)