火热的六月里,国家级古籍修复技艺传习中心重庆传习所导师赵嘉福老师例行来渝辅导。此次选取了重庆图书馆藏寿字碑(慈禧)拓片缩小翻刻,重点传习碑刻传拓技艺。

跟随赵嘉福老师学习碑刻

作为刚加入重庆图书馆古籍保护修复团队的新人,马上就要见到这位国内著名的古籍保护专家,我心里满是忐忑不安,跟着前辈们扎扑子、印拓片、给石碑打磨、上蜡,投入到紧张忙碌的准备工作中。

6月16日傍晚,赵嘉福老师到达重庆。第二天尽管是周六,赵老师仍然马不停蹄地带着学员们备齐小工具、分析拓片、制定方案,完成前期准备。周日正式开工。

刻碑前期准备

重庆图书馆藏寿字拓片原尺寸为1.98米×1.34米,等比例缩小后,石碑长1.2米,宽0.7米。原拓片右侧部分文字缺损,由赵老师接笔补齐,并纠正了疑为传拓问题造成的个别字体变形。

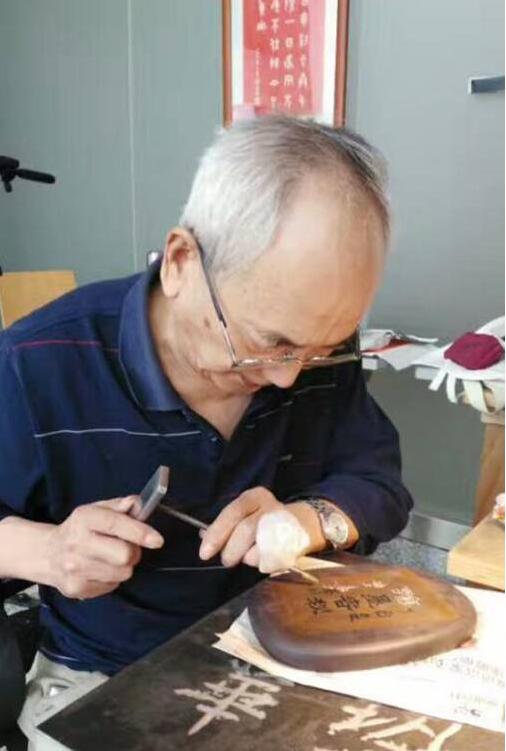

在他的指导下,学员们从描图开始练习。尽管老师一再鼓励,碑刻基础为零的我还是胆怯,拿笔的手禁不住有点抖。直到赵老师拿起刻刀,我才真正体会到前辈口中“有老师撑腰,天不怕地不怕”的意思。他手上的刀似乎比我手里的笔还听话,一切随心而走:阴刻的楷体小字比一元硬币还小,仍然铁画银钩、苍劲有力,阳刻的篆体印章体正势圆、古朴雍穆……老师刀下行云流水,大家也纷纷上阵。经验丰富的跟着他走边,其他人试着铲底,培养手感。老师光听学员敲击的声音,就知道我们是否掌握了技巧,而我们的纠结和不足也在他的刀下迎刃而解。加班加点之下,不到一周时间我们就完成了碑刻。

刮去碑上多余的蜡,赵老师就着新碑指导学员练习大尺寸石碑的传拓。新碑的幅面比学员日常练习的大了一倍,加之天气影响,局部干燥速度不均衡的困难也随之放大。在老师的指点下,大家轮流尝试、不断改进,终于拿出了较为精致的拓片,在解决问题的过程中也积累了经验。

练习提升传拓技艺

为了照顾新学员,老师还以砚台拓片的制作为例,演示、讲解传拓基本功,并现场亮出篆刻绝技,直接反写的鸟虫篆精巧华丽,出神入化的刀工让人大开眼界。

以刀代笔书写“翰墨春秋”

拿起刻刀,他是一丝不苟的师父,从“做头”的关键到手上的“小动作”,一身功夫倾囊相授;放下刻刀,他是随和健谈的人生导师,近来的见闻和思考都和我们分享。12天的时间一晃而过,我当初担心露怯的不安早已消失,反而遗憾向赵老师学习的时间太短。

观摩学习碑刻

交谈中,赵老师常常挂在嘴上的,有很多“不讲究”和“没关系”。吃什么、住哪里,灰大活累,统统“不讲究”;学员手残闯祸、问题天马行空也都“没关系”。但另一方面,大到重庆图书馆古籍修复的规划建议,小到学员练习书法该选什么字帖,他都放在心上。同时,还记挂着能不能赶上复旦学生的毕业典礼,还有接下来辽宁传习所的工作准备,甚至踏上返程飞机之前,还在为我们分解全形拓的步骤。已过古稀之年的他精神矍铄,一刻也闲不下来,让我们这些后辈自愧不如,不禁反省往日学习工作是否有所懈怠。

匠,在古汉语中也有教育培养的含义。技艺代代相承,守得匠心,方成匠人,匠成翘秀。赵老师时常感怀他师父的知遇之恩,忧心传统技艺如何发扬光大。而我们也在思考:得遇良师,何以为报?现在我还无法回答。只能做好赵老师布置的作业,踏踏实实打好基础,期待赵老师下一次来渝指导。