|

凝聚校地,焕新传统

——国家级古籍修复技艺传习中心厦门大学传习所风采

国家级古籍修复技艺传习中心厦门大学传习所成立于2020年,聘请国家级非物质文化遗产项目古籍修复技艺代表性传承人杜伟生先生为传习导师,重点在厦门地区开展古籍修复、书画修复装裱技艺等传习工作,同时服务于高校教学及科研,做好古籍修复技艺的传承与保护,营造“书香校园”、弘扬中华优秀传统文化。

一、调整空间,优化布局

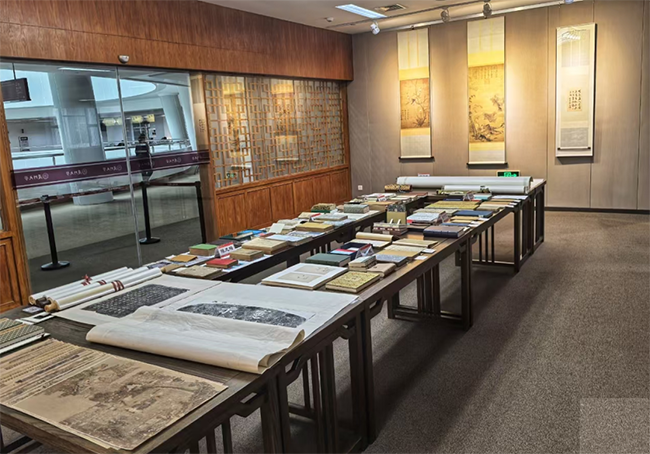

传习所成立后,实施跨校区整体搬迁,由原来的思明校区图书馆一楼搬迁至翔安校区德旺图书馆八楼。积极争取多方资源,扩容增量、优化布局。目前传习所总面积约1000平方米,包括修复工作区、读者培训与体验活动区、宣传展示区、修复专用纸库及物料储存区,工作空间宽敞明亮、整洁舒适。

二、立足地域,凝炼特色

截至2025年3月,厦门大学传习所共招收学员9名。

在杜伟生先生的悉心指导下,学员们逐步掌握了古籍修复的基础理论以及相应的修复技能,首批7名学员已于2024年顺利出师,成为古籍修复领域的专业人才。

2022年,陈志梅、张竹悠等获批福建省教育厅项目《坊刻本修复研究——以四堡刻本为例》,深入探究馆藏福建特色文献的修复难题。

2024年,张育梅在《藏书报》发表《我与纸浆修复的这些年》,介绍其多年来对纸浆修复技艺的学习与探索,重点探讨在南方地区如何提高虫蛀文献的修复效率。

三、依托项目,联动校地

传习所自成立以来,积极响应国家古籍保护中心的号召,按照要求认真完成规定的传习任务。同时,结合地域特点与自身优势,多层面推进工作,与院系、地方积极联动。为便于集中讨论、高效学习,确立课程学习以项目制为依托。先后实施“古籍装帧与修复”“民国图书与档案文书修复”“书画装帧与修复”“拓片装帧与修复”“西文古籍装帧与修复”“纸浆补书机使用”等培训项目。

与厦门大学历史系合作,共建“古籍修复实习基地”,参与学校本科生公选课、文博专业硕士研究生课程、美育与通识教育课程等教学工作,取得良好效果。

采用课题合作方式,与厦门市图书馆联合开展地方文献修复项目,推进厦门地区古籍修复技艺的提升,加快地方古籍资源的活化利用。

举办古籍修复技艺体验活动,为师生营造触摸匠心与技艺的手作文化空间。体验活动还作为特色内容参与“闽台高校图书馆中华传统文化交流活动”,促进两岸青年交流与文化认同。

2024年推出“香山写印坊”品牌活动,围绕“书香校园”建设,借由传统写印技艺探寻中华优秀传统文化的深厚底蕴,搭建连接历史与现代的文化桥梁,让古老的写印艺术在现代社会中焕发出新的活力与光彩。

四、抢救保护,继绝存真

传习所成立以来,完成了多个重要文献修复项目,包括清代珍贵稿本《至谊堂实纪》、旧拓本《沧浪亭五百名贤像赞》、清代福州柔远驿《宪示》碑拓片、《厦门市志》等文献的修复。此外,还修复了大量古籍线装书、珍贵档案、厦门大学早期毕业论文、西文善本等特色文献。重要项目和特色文献修复完成后及时加以总结、推广,期望与更多同行就相关问题展开交流,以便更好地提升与进步。

通过修复,许多濒临损毁的珍贵文献得以延续生命,为学术研究和文化传承提供了有力支撑。

未来,厦门大学传习所将一如既往地秉承初衷使命,传承技艺,勇于创新,为弘扬中华优秀传统文化点染墨香、涵濡雅韵,进而为赓续文化根脉、彰显文化魅力贡献“南方之强”的力量 。

供稿:厦门大学图书馆

|