20世纪的保管和刊布

俄罗斯科学院东方文献研究所位于圣彼得堡市的冬宫河沿街19号,那是涅瓦河南岸临近冬宫的一座三层楼房,当初是沙皇时代的米哈伊洛夫亲王府。站在二楼阅览室的北窗前可以观赏到圣彼得堡最典型的景致——脚下的涅瓦河在黑色的特洛伊桥和冬宫桥之间平静地流淌,左面瓦西里岛上两座赭红色的灯塔默默地守卫着河口,正对面是古老的彼得保罗要塞,教堂钟楼高耸入云的金色尖顶被视为那座伟大城市的地标。

从涅瓦河上看俄罗斯科学院东方文献研究所

由王府大厅改装的阅览室以浅绿色和白色为基调,饰有小天使雕像的大理石壁炉、房间顶部精美的绘画和下垂的大型水晶工艺吊灯彰显着俄罗斯贵族气派。左边金漆勾勒的白色油漆门通向写本部的书库,书库因层层书橱遮挡光线而略显阴冷,即使是在夏天,里面的工作人员也要加上一块披肩。整个房间没有现代化的恒温、恒湿设备,但所有的藏品在里面放置了那么久也仍然完好如初①。

① 俄罗斯专家曾经自豪地告诉我,即使是在1941年到1943年那场历时900天的列宁格勒保卫战中,他们收藏的文献也没有损失一件。

《番汉合时掌中珠》就在房间的书橱里静静地躺了一百多年,那排书橱的尽头贴着一张1970年黑水城文献研究团队的合影②。书橱里面有一些重要文献经过了修复,也就是把出土的纸叶去除灰土、充分展平,加上裱纸,再按照原来的形式装订好,原来有护封的书保留护封,没有护封的书用一张白绵纸包起来当做护封。不知是什么原因,研究所的技师在修复《掌中珠》时并没有像处理其他书籍那样进行常规的托纸装裱,而是把不同印本的几十张蝴蝶装书叶拆散后逐个夹在两张透明胶片中间分别封存,最后统一放在一个大纸盒子里。这种修复方法不能再现原书的装订形式,虽然不影响一般的阅读,但是毕竟打乱了最初的叶次,使得后来的研究者无法判断哪几叶来自同一个印本,这成了《掌中珠》研究者至今没能解开的谜题之一。不过这样做也许有一个意外的好处:在1951年重修米哈伊洛夫亲王府时,许多文献的次序都被打乱了,而《掌中珠》却与别的书籍不相混淆,大约就是得益于这种特殊的修复形式。

收藏《掌中珠》的书橱

② 到2013年为止,这些享誉世界的专家都已先后离开了我们。后排左起:萨维茨基、捷连吉耶夫-卡坦斯基、孟列夫、克恰诺夫;前排左起:沃尔科娃、波尔索霍耶娃、克平。

从1909年开始,伊凤阁对《掌中珠》的介绍就吊足了各国东方学家的胃口,人人都想尽早全文目睹这本足以开创一个全新研究领域的小书,可是大家都明白,要看到这本书并不像我们今天到公共图书馆借阅一册杂志那么容易。按照文物考古界的惯例,即使是出土文物的收藏单位内部,也只有很少的几个人能够接触原件,而其他人想在原件正式发表之前索取一套照片都要几经周折。

当然,即使收藏单位最初规定只有一个人可以接触《掌中珠》原件,那个人也一定是伊凤阁。凑巧的是,伊凤阁觉得自己并不属于文物专业人员,没必要受文物界那套规矩的约束,他认为给同行提供研究素材,彼此间就研究心得聊聊天、吹吹牛是件很愉快的事。于是,他不管走到哪里都要带上几张西夏文献的照片,而《掌中珠》的照片也就通过伊凤阁之手像蚂蚁搬家似的三张五张地搬出了俄罗斯。

初次走出国门的《掌中珠》来到了日本,受益人是中国的著名学者罗振玉。大家都知道罗振玉是甲骨学和敦煌学的奠基人之一,却很少有人知道他也是中国西夏学最初的启动者。这位老先生学问渊博,但思想相当保守,推翻中国帝制的辛亥革命让他心情不爽,于是携妻儿避居日本京都,借考释甲骨文字消磨时光,写下了名著《殷虚书契前编》(1913)、《殷虚书契菁华》(1914)和《殷虚书契后编》(1916),而对时事政治则索性来个“眼不见心不烦”。

罗振玉(1866-1940)

1912年一个偶然的机会,罗振玉和伊凤阁在日本晤面了。没有资料记录下那次谈话的详细内容,我们只知道伊凤阁聊起了他逢人便吹的《掌中珠》,还出示了他在1909年发表的那张照片。看到罗振玉满脸惊喜的样子,伊凤阁答应下次一定给他多带几张。第二年,罗振玉真的得到了10叶《掌中珠》的照片,也就是第7叶以及第9叶至第17叶。尽管这些资料的数量还不到全书的三分之一,但酷爱摆弄珍稀文献的罗振玉还是马上在京都把它们翻印了。当然,1913年那个印本流传不广,而且因为并非全豹,所以只能看成是一种供人鉴赏猎奇的宣传品。

罗振玉1919年回国,住在天津。三年以后,伊凤阁如约到天津又带来了一沓《掌中珠》的照片。不过,一向粗心大意的伊凤阁竟然漏掉了原书的第3、4、5、6、8叶和第26叶的右半面。好在早就等急了的罗振玉已经顾不得那许多了,马上借过来,命令他的长子罗福成工工整整地抄写了一份,略作校勘,于1924年石印公布。

罗福成抄本《番汉合时掌中珠》

《掌中珠》漏掉几叶的事情弄得伊凤阁有点不好意思,可是他那时已经离开圣彼得堡到北京工作了,于是只好联系他当年的学生、后来的继任人聂历山,请他帮助补拍几张照片。聂历山最初开始研究西夏文时所用的照片都是伊凤阁拿给他的,所以聂历山乃至整个研究所都很买伊凤阁的面子,这样,当初漏掉的第3、4、5、6、8叶不久就寄到了天津的罗家③,而罗福成也得以利用这五张照片重新编了一个增补本,仍然使用《番汉合时掌中珠》的原书名,作为《嘉草轩丛书》里《绝域方言集》的第一种,于1935年由罗家在天津自办的贻安堂经籍铺再次石印公布,这就是西夏学界通常说的“罗抄本”。在那以后近半个世纪的时间里,罗抄本流通最广,一直是中国和日本学者研读西夏文字的首要参考。这个抄本在1973年被台北的大通书局重刊,编入《罗雪堂先生全集》第五编的第三册。

③ 这几张照片似乎印了两套,另一套通过奥地利学者查赫(E. Von Zach)给了日本,发表在石滨纯太郎的《番汉合时掌中珠》,《史林》第15卷第1号(1930)。

坦率地说,罗抄本除了缺少第26叶右半面之外还有两个缺陷:首先是校录不精,西夏字的笔画有时出现讹脱,当然这在西夏研究的初级阶段是谁都无法避免的;其次是妄添内容,罗福成不但擅自补出了原件的个别残缺字而未加申明,而且在抄完《掌中珠》全书后似乎兴犹未尽,又在最后剩下的半页空白上补画了一个圆形的佛教图案,还写上了西夏字和汉字对照的“六字真言”(唵嘛呢叭吽)和“三字明咒”(唵阿吽)。显然,他突发的奇想会误导学者认为这个图案是书上原先就有的,并把它错误地当成西夏雕版的装饰特征。更有趣的是,罗福成的突发奇想有时真的会酿成恶作剧。例如他曾经用石印的方式仿制了西夏文《大方广佛华严经》的卷四十一,大概印了百十本,本意仅仅是闹着玩儿,谁知这些印本很快就被当做文物散布到了世界各地,其中一册还被伯希和买去,现在收藏在法国国家图书馆。当今国外很多图书馆珍藏的《华严经》卷四十一其实都是这次制作的赝品,真品只有中国国家图书馆收藏的那一册。

后来供职于旅顺博物馆的罗福成仍想再做一个高质量的《掌中珠》抄本,来弥补当年校勘不精的遗憾。然而更大的遗憾是,他本人在1960年辞世,书稿由他的弟弟罗福葆整理誊录,于1963年以晒蓝本的形式流通,而这个本子上的讹字竟比罗福成原来的抄本多出了一倍以上。罗福成考虑到原始照片是伊凤阁和聂历山两人分几次提供的,而且原件的字体似乎表明它们并非出自同一套雕版,所以他借用了“百衲本”这个传统术语,把新的抄录本命名为“百衲本番汉合时掌中珠”。这个“百衲本”在2007年由李范文重刊,编入中国社会科学出版社出版的《西夏研究》第4辑。

就像所有的欧洲学者一样,俄罗斯学者看重原始文献伴随相关研究成果的同时发布,如果已经有人发表了相关研究,他们对刊布原始文献就没有兴趣了。这种略显固执的科研态度造成的结果是,全套《掌中珠》原件在伊凤阁报道之后70年间一直锁在书橱里,居然是“打死也不发表”,这当然使得嗷嗷待哺的中国学者大为恼火。好在一个叫鲁光东的比利时人无意间帮了中国人的忙④——1977年夏天,芝加哥大学的这位教授得到机会访问了当时的俄罗斯科学院东方研究所列宁格勒分所,也就是今天的东方文献研究所,并通过时任副所长的克恰诺夫得到了一套完整的《掌中珠》缩微胶片。鲁光东回到美国后在这套照片的基础上写了一本书,于1982年由印第安纳大学出版社出版,在书里他把从俄国带回的《掌中珠》照片全部刊出。然而令鲁光东先生始料不及的是,除了首次发布《掌中珠》的照片以外,他这本专门研究《掌中珠 》的厚书在中国没有得到任何支持,在美国和俄国则更是为他挣得了一片痛骂——书中对西夏历史、文献和语言文字认识的错误之多至今无人能及。

④ 这位学者的名字叫Luc Kwanten,中国学者从前称他“陆宽田”,据说他现在用的中文名字是“吕光东”。我们这里译作“鲁光东”,是因为他在20世纪80年代弃学到中国经商,我的美国朋友Ruth W. Dunnell为我买下了他变卖的几本私人藏书,扉页上都钤有“鲁光东”的汉字名章。

不管怎样,中国学术界毕竟对这套照片渴望得太久,加上中国当时对国际图书版权的管理并不严格,所以人们拿到鲁光东的著作后想到的就是马上翻印其中的《掌中珠》图版以应急。1989年,这套图版由宁夏人民出版社再度刊布。当然,正因为出版的目的是“应急”,所以编者来不及校勘,只是把鲁光东发表的照片勉强改变次序重新编排了一下。印第安纳大学刊出的图版质量本来就不高,宁夏的翻印本则因使用的纸质不佳而致清晰度更差。在今天看来,宁夏翻印本除了书末的索引之外可以说没有什么利用价值。好在这套图版在五年后又被李范文的《宋代西北方音》转载了一次 ,由于印刷所用的纸质较好,所以看上去比宁夏人民出版社的翻印本清楚一些。不过这时发表的所有图版都没能清晰地显示封面上最重要的版本信息——“茶房角面西张□□□□”。

今天人们能见到的质量最高的《掌中珠》图版是上海古籍出版社在1999年刊布的,基础是蒋维崧、严克勤二位编辑1994年夏天在圣彼得堡拍摄的照片。自从20世纪80年代中苏关系解冻以后,中国的西夏学家就一直希望得到东方文献研究所的西夏藏品,甚至幻想通过外交机构说服那时的叶利钦总统,让他像当年的斯大林那样把黑水城出土文献送一些给中国⑤。

⑤ 据说经过斯大林的批准,苏联方面在20世纪50年代把少量黑水城出土文献送给了当时的北京图书馆,其中包括著名的《刘知远诸宫调》《吕观文进庄子义》和十几卷西夏文的《大般若波罗蜜多经》。这些文献现在仍然收藏在国家图书馆古籍馆。

不过,80、90年代之交的俄罗斯当局正在被崩溃的经济和沸腾的民怨折腾得几近精神分裂,谁也没有心思去管这些琐碎的事情。于是中国的西夏学家想到了一个办法——向俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所提议,由中俄双方合作整理和出版全部黑水城文献,中方除负担全部出版经费之外,再支付给俄方一定的费用。据回忆,当时的谈判并不像预想的那么顺利,原因是中方此前并不知道黑水城出土文献的数量竟是难以想象地巨大,整理工作是上百年也完不成的,所以俄方断然回答:“不可能。”意思是不可能整理出版“全部”文献。中国人没太听懂就来气了:“那些东西本来就是我们的,是你们从我们家里偷去的嘛!”这话让俄方谈判代表克恰诺夫听着不舒服,他反唇相讥:“那你们为什么不派几辆汽车全都运走?”⑥

⑥ 这是中国社会科学院国际合作局的杨建国处长事后告诉我的情况,他当时担任谈判的翻译。一年后,克恰诺夫在东方研究所特地给我看了清朝地方政府为科兹洛夫探险队签发的出入境批件,意思是说科兹洛夫当年在黑水城的发掘得到了中国政府的许可,不是中国人说的“非法盗掘”。我提醒他:“清政府在那两年以后就完蛋了。”克恰诺夫微笑着反问我:“那么您说我们当时应该找谁要签证,找孙逸仙么?”

然而谈判最终还是圆满成功了,关键是合作出版计划的“双方”里包括了俄国收藏单位本身,这就不会违反文物考古界禁止让“外人”获取大量文献的规矩,而且中方提供的费用多少可以缓解那两年俄方资金的窘境——当年东方研究所青年研究人员的月工资只折合50美元,刚够买一张地铁加地面公交的通用月票。当然,中方也把原计划中的“全部拍摄出版”改成了“有选择地拍摄出版”。

这次合作从1993年开始,断断续续地到2000年基本结束,中方派驻圣彼得堡的人员每年三个月,天天到研究所去登记和拍摄那些永远也拍摄不完的黑水城文献。研究所图书馆当时的负责人是乔姆金,据说他曾经在国家安全部门工作过一段时间,所以中国人私下里叫他“克格勃”,尊称“老克”。老克是个对工作认真得近乎刻板的小老头儿,留着马克思那样的大胡子,穿着整洁的旧西装,手里成天拿着个烟斗。中国人埋怨他到库里找书的速度太慢,他总是报以绅士般的微笑,慢条斯理地说:“请再等一会儿。”后来大家才知道,每一件文献出库的时候他都要亲自逐页翻检一遍,记下页数和每页的残损特征,等别人用完后他还要重复核对查验一遍再入库,生怕他们的珍藏有丝毫损失,在查验完毕之前他是不会去给人拿其他文献的。老克是印度和中亚文献学家,不认识汉字和西夏字,但是他从《掌中珠》的特殊装裱形式判断出那一定是非常重要的书,所以查验得尤其细致,最后竟然是用了三四天才送到中国人手中,弄得连他的同事都说他:“你神经病啊?”⑦

⑦ 一年以后,上海古籍出版社特地送给他一个漂亮的中国烟斗,他非常礼貌地接受了,但是拿书的速度并没有加快。

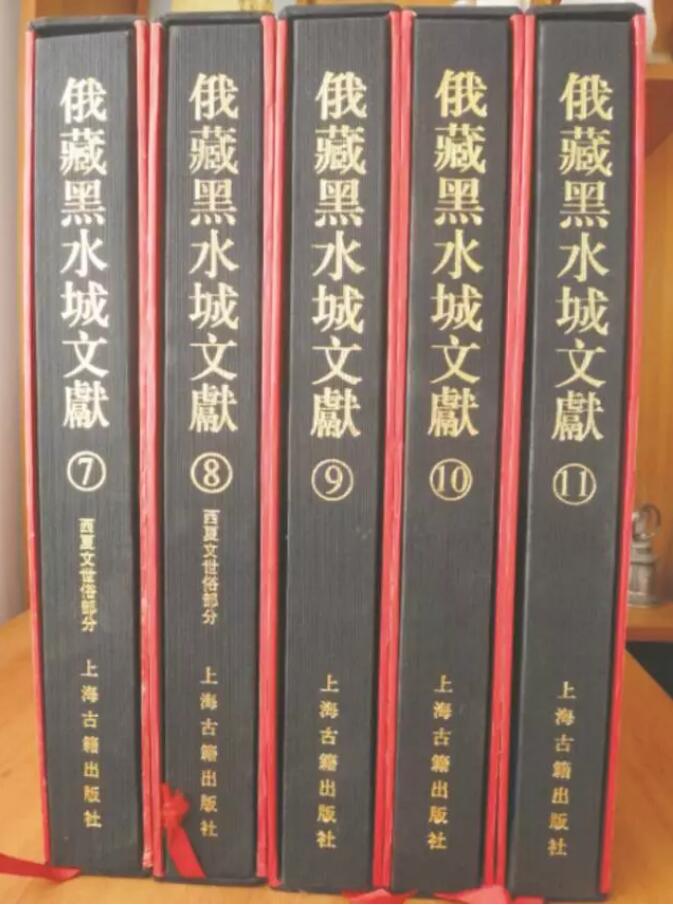

现在已经广为普及的电子扫描技术在那时还没有得到应用,人们拍摄文献照片时仍然要依靠传统的照相机,所以上海古籍出版社那两位编辑的工作相当辛苦。他们把全套的翻拍设备运到了圣彼得堡,每年还要从中国带去大量的胶卷和显影、定影药粉,在莫斯科机场转机时经常因行李超重而被罚款。他们的工作就是每天翻弄那些满是灰土的字纸,遇到没有装裱的文献必须逐叶展平,晚上回到住处还要再花两个多小时冲洗底片,第二天再核对一次,底片不清楚的和漏拍的叶面要重新补拍。《掌中珠》的纸叶封存在两张透明胶片中间,虽然不用费力去展平,但如何避免表面的胶片在闪光灯下反光却是个难题。我们忘记了上海古籍出版社那两位巧手的编辑是怎样解决这个难题的,反正从后来出版的《俄藏黑水城文献》看,那些图版的质量简直是好得不能再好了。

上海古籍出版社《俄藏黑水城文献》

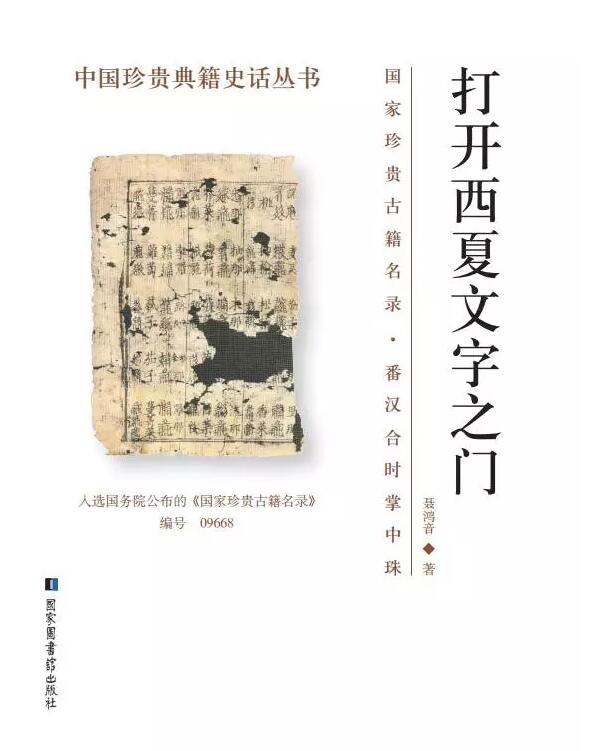

顺便说一下,我国的敦煌研究院在20世纪末发掘了莫高窟北区的一些洞窟,得到了少量写有西夏文的碎纸片,其中比较完整的一片是《掌中珠》的第14叶左半,也就是“地用”章关于菜蔬的那一部分,叶面上残损了“菜蔬”和“茵蔯”两条。这是保存在俄罗斯以外唯一的一片《掌中珠》原件,2010年入选第三批《国家珍贵古籍名录》,编号09668。照片由宁夏大学西夏学研究中心、国家图书馆和甘肃省古籍文献整理编译中心联合编入《中国藏西夏文献》第16册第241页,于2005年由兰州的甘肃人民出版社和敦煌文艺出版社联合刊布。

敦煌研究院藏《掌中珠》的一叶

不过话说回来,尽管上海古籍出版社刊布的《掌中珠》图版最为完整清晰,但由于出版物价格昂贵,而且开本过大而不便翻阅,所以一般只能供专业人员研究,普通读者则更倾向于使用从前的罗抄本和1994年的李范文整理本。

未完待续

前情回顾:

1.《番汉合时掌中珠》700年后的重生

2.《番汉合时掌中珠》说了什么?

3. 居庸关留下的谜团

4.从黑水城头到涅瓦河畔

选自“中国珍贵典籍史话丛书”《打开西夏文字之门》,国家图书馆出版社,2014年出版