来源:国家古籍保护中心

日期:2017-11-10

作者:中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员、博士生导师、中国民族古文字研究会副会长 聂鸿音

编辑:赵洪雅

与传统的汉文古籍整理相比,处理西夏文的古籍要困难一些,这主要是因为研究者在刚进入这个领域时不但“斗大的字不识一筐”,而且他们的知识结构也都各自存在一些先天的缺陷。从一个多世纪的西夏研究史中不难领悟到,理想的西夏学家应该阅读过大量的中国古书,具有比较深厚的汉语言文学和历史文化素养,包括音韵学、训诂学和文献学,此外还应该懂得一点外民族语言,掌握现代语言学的理论和方法。毫无疑问,根据目前的高等教育状况,我们不能要求任何一个人具备全部这些条件。坦率地讲,研究西夏文献的人是实实在在的初学者,他们与普通古籍整理者的区别仅仅在于预先在识字上多花了一年半载时间、早走了三步两步而已,而对于所必需的其他知识,就只能是“一边干一边学”了。另一方面,汉文古籍整理工作者中间虽然不乏学富五车的大家,但他们有时也会过分相信自己固有的经验,不假思索地搬用这些经验来随意解释陌生的西夏文献中的事实。大家各方面的学问缺陷搅和在一起,让我们觉得很少有哪一本古书充满了像《掌中珠》这样多的、令人啼笑皆非的酒后谈资。

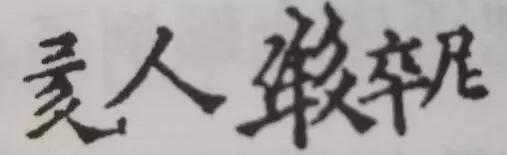

1909年,伊凤阁在报道《掌中珠》的同时也犯下了一个大错。我们看《掌中珠》里的“人”字:

大家当然可以看出西夏“ ”字的意思是“人”,这没问题,可是“

”字的意思是“人”,这没问题,可是“ ”字的读音是什么?是“卒尼”还是“尼卒”?这种用两个汉字来给一个西夏字注音的情况在《掌中珠》里相当多见,人们必须知道这两个字应该从左向右读还是从右向左读,否则就不可能得到相应西夏字的正确念法。

”字的读音是什么?是“卒尼”还是“尼卒”?这种用两个汉字来给一个西夏字注音的情况在《掌中珠》里相当多见,人们必须知道这两个字应该从左向右读还是从右向左读,否则就不可能得到相应西夏字的正确念法。

如果是中国人,肯定看到这两个字后的第一反应就是从右向左读作“尼卒”,因为旧日中国所有横写的汉字牌匾都是从右向左读的。可是伊凤阁是俄国人,他的第一反应却是像欧洲文字那样的从左向右读①,于是他认为西夏的“ ”应该读作tzu-ni,也就是“卒尼”。非但如此,他在解释西夏字音时还错误地搬用了汉字在当时北京话里的读法,而忘了考虑古今可能存在的方音差异——20世纪的北京方言会跟800年前的西北方言一模一样么?

”应该读作tzu-ni,也就是“卒尼”。非但如此,他在解释西夏字音时还错误地搬用了汉字在当时北京话里的读法,而忘了考虑古今可能存在的方音差异——20世纪的北京方言会跟800年前的西北方言一模一样么?

① 在清代编写的有些“译语”类字书里,注音汉字的确是从左向右读的,但是我不相信伊凤阁参考过那些罕见的书。

人们估计伊凤阁那天一定是伏特加酒喝高了,否则依他的汉学水平应该不至于出现这样的失误。更加令人无奈的是,伊凤阁的这两个失误马上就把移居美国的德国学者劳费尔给误导了。劳费尔1916年发表了长篇论文《西夏语言:印度支那语文学研究》,被学术界誉为用历史比较语言学方法研究西夏语的创始,可是他没有机会看到《掌中珠》的原件,只能根据伊凤阁给出的西夏字音展开论述,结果是闹出了西夏学史上一个著名的怪事——文章的结论得到了学术界半个多世纪的普遍拥护,但是其中使用的许多像“卒尼”这样的基础资料却被证明是把语序念颠倒了。聂历山后来对劳费尔表示惋惜,他认为责任应该由他的同胞伊凤阁来负②。

② 聂历山:《西夏语研究小史》,《国立北平图书馆馆刊》第4卷第3号,1930年,页389-404。

学术研究的惯例就是这样:最初的一个人如果猜对了,别人就不一定要求他再做出相应的论证,而最初的一个人如果猜错了,那么试图纠正他的人就必须拿出成倍的证据和令人信服的推理来反驳。

所以说,尽管伊凤阁的解释明显与中国人的书写习惯不符,但“中国人的书写习惯”在针对伊凤阁的驳论中毕竟不能成为直接有效的证据。

伊凤阁的错误在18年后由奥地利汉学家查赫出面纠正了。查赫注意到伊凤阁当年提供的《掌中珠》词语表里有个“鳖”字,相应的西夏文注音是“ ”,伊凤阁当然认为这两个西夏字应该从左向右读。可是查赫指出,根据毛利瑟1904年对西夏字音的研究,第一个“

”,伊凤阁当然认为这两个西夏字应该从左向右读。可是查赫指出,根据毛利瑟1904年对西夏字音的研究,第一个“ ”字毫无疑问应该读ye,而这正好是“鳖”的韵母,那么“

”字毫无疑问应该读ye,而这正好是“鳖”的韵母,那么“ ”的读音就应该是bi——bi和ye拼读起来正好是bie(鳖),这说明《掌中珠》里的双写西夏字注音应该是从右向左读的。由此类推,同一本书里的注解体例应该统一,既然西夏字的双写注音应该从右向左读,那么汉字的双写注音就也应该从右向左读,所以,《掌中珠》“

”的读音就应该是bi——bi和ye拼读起来正好是bie(鳖),这说明《掌中珠》里的双写西夏字注音应该是从右向左读的。由此类推,同一本书里的注解体例应该统一,既然西夏字的双写注音应该从右向左读,那么汉字的双写注音就也应该从右向左读,所以,《掌中珠》“ ”字的注音应该读作“尼卒”而不是“卒尼”,这种注音方法就像中原传统韵书里的“反切”拼音一样。这个结论还可以通过西夏“

”字的注音应该读作“尼卒”而不是“卒尼”,这种注音方法就像中原传统韵书里的“反切”拼音一样。这个结论还可以通过西夏“ ”字得到进一步的证实,这个字被用来为汉字“纽”注音,而它本身的汉字注音又是“周尼”,那么显然“周尼”应该从由右向左读作“尼周”——“尼周”(ni-zhou)正好是“纽”(niou)的反切拼音。

”字得到进一步的证实,这个字被用来为汉字“纽”注音,而它本身的汉字注音又是“周尼”,那么显然“周尼”应该从由右向左读作“尼周”——“尼周”(ni-zhou)正好是“纽”(niou)的反切拼音。

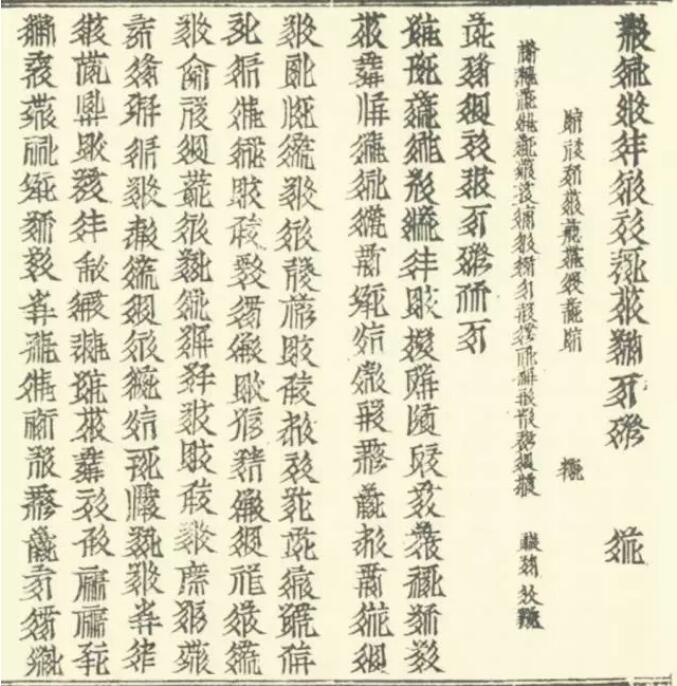

如果说伊凤阁当初对西夏字音的解释近于糊涂,那么相比之下,鲁光东对西夏字义的解释就纯属荒唐了。我们看《掌中珠》里的下面一组例子:

这几个例子让鲁光东看傻了,他怎么也想不通,为什么同是一个西夏的“ ”字,既可以对应汉语的“白”,又可以对应汉语的“寅”,更想不通为什么西夏的“

”字,既可以对应汉语的“白”,又可以对应汉语的“寅”,更想不通为什么西夏的“ ”“

”“ ”“

”“ ”这几个不同的字也都可以对应汉语的“白”。于是他下结论说:“就我们研究的这一点而言,对每一个词给出精确的词义和语法功能界定是不可能的。”

”这几个不同的字也都可以对应汉语的“白”。于是他下结论说:“就我们研究的这一点而言,对每一个词给出精确的词义和语法功能界定是不可能的。”

实在莫名其妙——假如一种语言当中的词没有可界定的词义和语法功能,那还能用来说话么?

相信稍细心些的读者都能看出那几个例词里的奥妙——汉语的“白”出现了四次,西夏的“ ”也出现了四次,所以“

”也出现了四次,所以“ ”的意思一定是“白”,而“

”的意思一定是“白”,而“ ”“

”“ ”“

”“ ”“

”“ ”的意思一定依次是“露”“土”“米”“虎”,而“虎”又正好等于“寅”。这组例子同时告诉人们,西夏语里修饰语和中心词的次序跟汉语是相反的,我们说“白露”而西夏说“露白”,我们说“白虎”而西夏说“虎白”。这种中心词在前而修饰语在后的语序在世界语言里并不少见,鲁光东先生是比利时人,而比利时的官方语言——法语正是这样的。

”的意思一定依次是“露”“土”“米”“虎”,而“虎”又正好等于“寅”。这组例子同时告诉人们,西夏语里修饰语和中心词的次序跟汉语是相反的,我们说“白露”而西夏说“露白”,我们说“白虎”而西夏说“虎白”。这种中心词在前而修饰语在后的语序在世界语言里并不少见,鲁光东先生是比利时人,而比利时的官方语言——法语正是这样的。

没有人出面纠正鲁光东,因为学者们觉得这类错误实在太“小儿科”了,还不值得构成争辩的话题。我猜想鲁光东的误会大概来自他做卡片的错误方法。按照当时的习惯,人们在研究这类古书时一定要先做一套卡片或者索引,以备随时核对文字的形音义。鲁光东一定是以“对应字”为单位而不是以“对应词”为单位来做卡片的,也就是说,本来应该做“ —白露”这样一张卡片,鲁光东却错误地做了“

—白露”这样一张卡片,鲁光东却错误地做了“ —白”和“

—白”和“ —露”两张。这样,如果不到《掌中珠》原文里去核对,恐怕所有人看到他单张的卡片都会把“

—露”两张。这样,如果不到《掌中珠》原文里去核对,恐怕所有人看到他单张的卡片都会把“ ”的词义误会成“白”。

”的词义误会成“白”。

不过也必须承认,《掌中珠》里有一些词语我们的确还看不懂,至少是在我们熟悉的资料里找不到决定性的线索,由此自然难免出现令人感到匪夷所思的误解。“人事下”一章里出现了一个罕见的器物——急随钵子,这个词不见于中原正统典籍,西夏学界没有人知道它的实际所指,西田龙雄用英文译作wine warmer(温酒器),不知道根据的是什么。史金波在介绍西夏“食品热加工的工具”时列出了这件东西,但是没有附加任何说明,似乎默认那是人们吃饭时用的家什儿。而事实也许大谬不然。

“急随钵子”西夏文写作“ ”,西夏韵书《文海》第22韵对“

”,西夏韵书《文海》第22韵对“ ”字的解释是“汉语谓钵”,由此可以知道“

”字的解释是“汉语谓钵”,由此可以知道“ ”相当于“钵子”。与“急随”相当的“

”相当于“钵子”。与“急随”相当的“ ”字带有“

”字带有“ ”(水)字旁,见《文海》第58韵,字下的解释有点奇怪,说它像“茶铫”,并强调它上面有一个口径很粗的弯嘴,汉语叫kji1 sju1(

”(水)字旁,见《文海》第58韵,字下的解释有点奇怪,说它像“茶铫”,并强调它上面有一个口径很粗的弯嘴,汉语叫kji1 sju1( )。史金波等把“

)。史金波等把“ ”音译作“急随”③,其实第二个字的正确音译应该是“溲”。从这个基础上理解,《掌中珠》里的这个物件或许就可以讲通了——“尿”的俗读suī与“随”同音④,则“急随钵子”,泰西谓之chamber pot,华言“尿(suī)钵子”,本或作“夜壶”者是也⑤。据说冬天要把这东西放在保温的地方,否则使用时会遭到冰镇,所以西夏字典《同音》第34叶上有“

”音译作“急随”③,其实第二个字的正确音译应该是“溲”。从这个基础上理解,《掌中珠》里的这个物件或许就可以讲通了——“尿”的俗读suī与“随”同音④,则“急随钵子”,泰西谓之chamber pot,华言“尿(suī)钵子”,本或作“夜壶”者是也⑤。据说冬天要把这东西放在保温的地方,否则使用时会遭到冰镇,所以西夏字典《同音》第34叶上有“ ”(温尿钵)的说法。现在还在使用尿钵子的人已经很少了,当然,即便使用好像也不会用来搞“食品热加工”。

”(温尿钵)的说法。现在还在使用尿钵子的人已经很少了,当然,即便使用好像也不会用来搞“食品热加工”。

③ 史金波、白滨、黄振华《文海研究》,北京:中国社会科学出版社,1983年,页490。原来汉译作“如茶铫,颈弯,中宽,有口也,汉语'急随‘’之谓。”其实正确的译文应该是:“如茶铫,有弯颈中阔口。汉语谓之‘急溲’。”那显然不可能是酒壶——文物考古工作者在西夏故地找到过酒壶,壶嘴是非常细的,就跟现在的酒壶差不多。

④ 徐灏《说文解字注笺·尾部》:“今俗语尿,息遗切(suī),读若绥。”

⑤ 这是黄振华先生(1930-2003)当年同我们说笑时讲到的素材。

中外学者的研究习惯有个明显的区别:外国学者重视逻辑演绎的过程,中国学者则重视从经验中得出的结论。把这两个习惯推向极端都会带来危险的结果。下面我们说到关于西夏文献鉴定的一段小故事,这使我国最有威望的学者也卷入了其中。

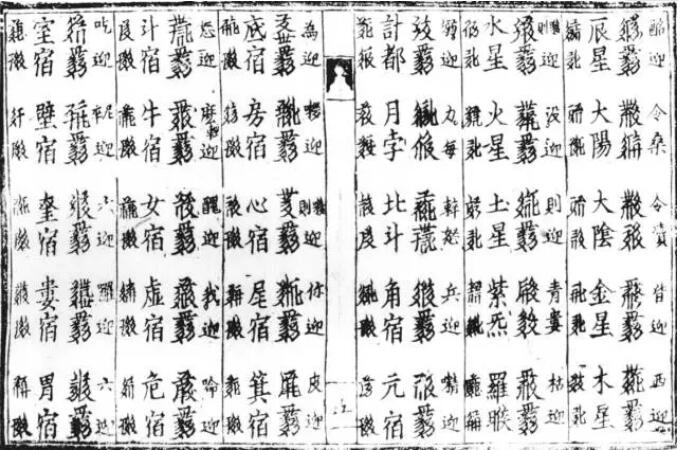

大约在1922年,王国维从他的岳父罗振玉和杭州藏书家邵懿辰那里见到了两册经折装的西夏文《大方广佛华严经》印本⑥,原书是西夏仁宗(1140—1193在位)据唐实叉难陀汉译本转译的,但没有写明刊印的时间。

仁和邵氏旧藏元代印本《大方广佛华严经》卷一

⑥ 这两册佛经在1917年出土于宁夏灵武县城,后来被转卖给了日本的京都大学图书馆。参看白滨《宁夏灵武出土西夏文文献探考》,《宁夏社会科学》2006年第1期,页92-99。

王国维就此写了一篇《元刊本西夏文华严经残卷跋》,认为:“相其书迹纸墨,并与西夏所刻《掌中珠》殊,余谓此元刊本也。”⑦后来又写道:“此经乃仁宗所重译,而刊刻字迹并与西夏所刊《掌中珠》等不同。每半番六行,行十七字,与元刊汉字藏经行款相同,殆即大德中杭州大万寿寺刊本也。”⑧

⑦ 王国维《观堂集林》,北京:中华书局,1959年,第4册,页1050-1052。

⑧ 王国维《两浙古刊本考》(《王国维遗书》本)卷上第35页左。

此所谓“歪打正着”。

王国维判断那两册《华严经》来自元代刊印的西夏文“大藏经”,这个结论当然是正确的,但是他那两句简单得不能再简单的论证却让人起疑——当时的王国维不可能见过《掌中珠》的原件,即使从照片上可以看出“书迹”的特点,但“纸墨”从何谈起⑨?再说,只用《掌中珠》来代表整个西夏时代的版刻特点,这恐怕也不合适,因为双语对照字书是西夏文献里一个特殊的种类,其正文部分的格式与其他文献都不一样。看来王国维在这个地方是过于重视结论而轻视论证了。

⑨ 1963年,俄罗斯方面曾经利用技术手段对黑水城出土文献的部分纸张进行过检测,发现其纸张成分主要是破布,帘纹间距与宋、金的纸张没有明显差别。可惜送检的资料不包括《掌中珠》,所以我们至今不知道《掌中珠》的纸张成分。

果然,聂历山和石滨纯太郎联合撰文肯定了他的结论,但是对他的论证方法提出了批评:

所云“每半番六行,行十七字,与元刊汉藏同”云云,岂但元刊而已,宋藏诸本,行款莫不相同也。纸墨吾人未见,不能有言,然只就书迹与《掌中珠》之比较,亦谈何容易?吾人以为王先生之鉴定,大约皆确,惟所疑者,此与《华严经》形式相同者是否元刊夏藏,及如何可以判定之是也。⑩

⑩ 聂斯克(聂历山)、石滨纯太郎著,周一良译《西夏语译大藏经考》,《国立北平图书馆馆刊》第4卷第3号,1930年,页73-79。遗憾的是王国维于1927年辞世,没有见到这篇文章。

需要补充的是,王国维所说《华严经》与《掌中珠》“书迹”不同,这里面其实另有缘故。人们可以看到,《华严经》上文字的行列不太整齐,有的字显得歪斜,而且字与字的间隔略微偏大,孤零零地不像《掌中珠》那样是连贯写下来的。这些特征引导人们断定王国维见到的《华严经》是两册活字印本,而活字印本的字迹是不宜用来与雕版印刷的《掌中珠》进行对比的。

《掌中珠》带版心“黑鱼尾”的一叶

无论是谁,只要遇到自己不熟悉的知识,一不小心就会出错。假如碰巧说错的是另一学科里的常识,自然不免让说话人有些难堪。中国的著名西夏学家李范文前些年也曾因为一个专业名词而受到青年人的调侃,起因是《掌中珠》版心上部的标记——“ ”。这个标记在中原刻本里相当常见,专业术语叫做“黑鱼尾”,刻上它的目的是在书籍装订时指示对折纸叶的中心线。李先生显然对传统的版本学不熟悉,所以在描写《掌中珠》的版刻形式时杜撰了一个怪名词——阴刻“宝塔”图。老人家在听到调侃后报以大笑,因为他明白,在学术领域谁也没本事“包打天下”,也没人会因同行的一点小错否定他一生的成绩——说错了,别人并无恶意地指出来,大家会心一笑就完事了。如果有错不承认,一味地胡搅蛮缠,那才真叫没劲呢!

”。这个标记在中原刻本里相当常见,专业术语叫做“黑鱼尾”,刻上它的目的是在书籍装订时指示对折纸叶的中心线。李先生显然对传统的版本学不熟悉,所以在描写《掌中珠》的版刻形式时杜撰了一个怪名词——阴刻“宝塔”图。老人家在听到调侃后报以大笑,因为他明白,在学术领域谁也没本事“包打天下”,也没人会因同行的一点小错否定他一生的成绩——说错了,别人并无恶意地指出来,大家会心一笑就完事了。如果有错不承认,一味地胡搅蛮缠,那才真叫没劲呢!

未完待续

前情回顾:

1.《番汉合时掌中珠》700年后的重生

2.《番汉合时掌中珠》说了什么?

3. 居庸关留下的谜团

4.从黑水城头到涅瓦河畔

5.从俄罗斯走向全世界

6.初步的整理

7.从索引到字典

选自“中国珍贵典籍史话丛书”《打开西夏文字之门》,国家图书馆出版社,2014年出版