来源:国家古籍保护中心

日期:2017-08-22

作者:中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员、博士生导师、中国民族古文字研究会副会长 聂鸿音

编辑:赵洪雅

序言

公元1038年,我国西北地区的党项人建立了一个“大白高国”,史书称之为“西夏”。西夏鼎盛时期的地域以今天的宁夏银川市为中心,兼有陕西北部、内蒙古西部、青海北部以及整个甘肃省。王国1227年在蒙古军队的攻击下覆亡,党项民族也在明代中期以后退出了历史舞台,有关他们的信息随之湮灭,后人只能借助传统史书里的零星记载和20世纪的出土文物来窥测那段消逝已久的文明。

那个神秘王国保存至今的文献大都用党项人自己创制的西夏文字写成。这种文字已经失传了400多年,今天的学者之所以能够重新认读,完全是因为20世纪初在内蒙古西北端的黑水城遗址出土了一本西夏文和汉文双解词语集,这就是我们准备向大家介绍的《番汉合时掌中珠》。

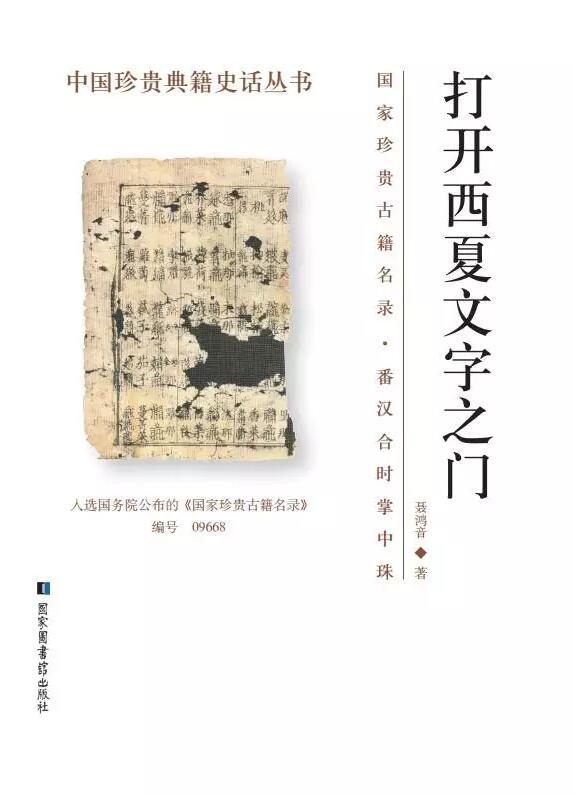

党项人骨勒茂才在1190年编写的《番汉合时掌中珠》是现存最古老的双语教科书,曾被学术界誉为“打开西夏文字之门的金钥匙”。尤其让人始料不及的是,这本只有37叶的小书竟然在出土后不久就催生了一个几乎与敦煌学齐名的现代学科——西夏学。100多年来,学者在它的帮助下解读了上百种文献,一步步地揭示了西夏人的精神世界和社会生活,为世界各国的东方学家打开了一个广阔而新奇的知识领域。时至今日,每一个试图进入这个领域的人都知道,他必须读的第一部西夏文原著就是《番汉合时掌中珠》(以下简称《掌中珠》)。

这是一本什么书?

1909年深秋的一天,俄罗斯圣彼得堡市的皇家地理学会办公楼。

圣彼得堡大学年轻的汉学副教授伊凤阁和他的同事在顶层的一间临时库房里忙碌着。地板上堆放着几十个大木箱,里面塞满了探险家彼得·库兹米奇·科兹洛夫刚从蒙古运来的出土文献。伊凤阁和同事们的任务就是把这些文献一件一件地拿出来登记造册,以便将来的保管和研究。根据当时东方学界已有的知识,人们能够认出绝大多数书籍上的文字是12世纪前后在中国西北地区流行的西夏文,只不过具体的内容还看不懂,就像今天的中学生虽然能认出商周铜器上面刻的是金文却不能识读一样。大家都在幻想,如果哪一天能从这些箱子里找到一本西夏字和汉字对照的字典,那么看懂这些书就不是太大的难题了。可是,当年的西夏人真的为我们编了字典么?

就这样,伊凤阁日复一日地翻检着那些700年前的故纸,有的沾满了灰土,有的已经受潮发霉……这天他忽然眼前一亮——躺在纸堆下面的不正是大家幻想中的字典么?意外的收获让他情不自禁地大喊着科兹洛夫的名字:“彼得·库兹米奇!我在您的收集品里发现了个东西!我找到了一本字典!能帮我们看懂700卷书!”

据科兹洛夫自己说,在17年后他还记得伊凤阁当初那兴高采烈的样子。

伊凤阁(1878-1937年)

俄罗斯皇家科学院以最快的速度公布了伊凤阁的发现和他的初步研究,并且在第二年举办了一次出土文物的内部展览,这本注定在不久后会名满天下的小字典——《番汉合时掌中珠》——自然也在展品当中。

700年后得以重生的《掌中珠》立即引发了国际东方学界的关注和企盼,当时的法国汉学泰斗沙畹在《通报》杂志上就这件事写道:“从今以后,伊凤阁先生要把我们的注意力吸引到科兹洛夫带回的书籍上来……这本词汇我们这里只有两页的影印件,上面是有关日常生活的一系列短语,而伊凤阁先生并没有再给我们任何样本,我们只能寄希望于尽早全文看到这部极其重要的文献了。”两年以后,作为日本敦煌学开创者之一的狩野君山也跑了一趟圣彼得堡,并且把他看到“西夏语掌中珠字汇”的事写信告诉了国内的学友,这封信后来被看成了日本西夏学的开端。

京都大学文科研究所的狩野君山(1868-1947年)雕像

后来的人们在叙述西夏研究史的时候永远不会漏掉伊凤阁的名字,然而让人感到无奈的是,伊凤阁在概略地描述了《掌中珠》的基本编写体例和整理了一份简单的词语表以后,并没有继续研究这份给他带来巨大声誉的珍贵文献,而是把深入探索《掌中珠》的机会留给了同行们。他在1914年转到外交部任职,后来又担任了苏联驻北京的专家代表,于1927年回到祖国,相继在多所大学和研究所任职,10年后在苏联的“肃反”运动中因受诬告而被判死刑,直到1958年才得以恢复名誉。

可以告慰伊凤阁的是,后来经过许多学者的考察,《掌中珠》里虽然还有些细节问题没有能够解决,但是书的形式和总体内容已经完全清楚了。

这本书里一共有四个地方出现了书题,分别是封面和序言的“番汉合时掌中珠”,以及卷端和卷尾的“合时掌中珠”,后者当然是前者的省略。书题里的“番”是党项人的自称,“时”在这里应该解释为“此”,不是人们普遍误会的“时间”,这是个古老的词义——《诗经·大雅·公刘》里的“于时言言,于时语语”就是“在此叽叽喳喳地聊天”的意思。作为书名的“掌中珠”相当于今天说的“手册”,当时中国西北地区流行的识字课本都喜欢起“碎金”“随身宝”之类的名字,大概是想强调它篇幅虽小但很珍贵。总的说来,“番汉合时掌中珠”的实际意思是“西夏文和汉文一起放在这里的手册”,这名字听起来有些啰嗦,所以中国人一般都叫它“掌中珠”,而有的外国学者则干脆称它为Tangut-Chinese Glossary,意思是“夏—汉词汇”。

出土文物比不得藏书楼里的传世古书,往往是许多叶面都有残破。所幸这本书还有一个勉强保存下来的封面,上面有汉文和西夏文并列的两行书题——“番汉合时掌中珠”,汉文书题下面是残缺的双行小字“茶坊角面西张□□□□”,对应的西夏文书题下面的字则完全残掉了。根据经验,我们可以相信这里记录了刻书机构的名称,残缺的那四个汉字应该是“某某书铺”之类。尽管这个假定的“茶坊角面西张氏书铺”不见于其他文献记载,我们也无从猜测“茶坊角”位于当初的哪个城镇,但摆在面前的这本书是个西北地区罕见的私家“坊刻本”,这是可以想定的。

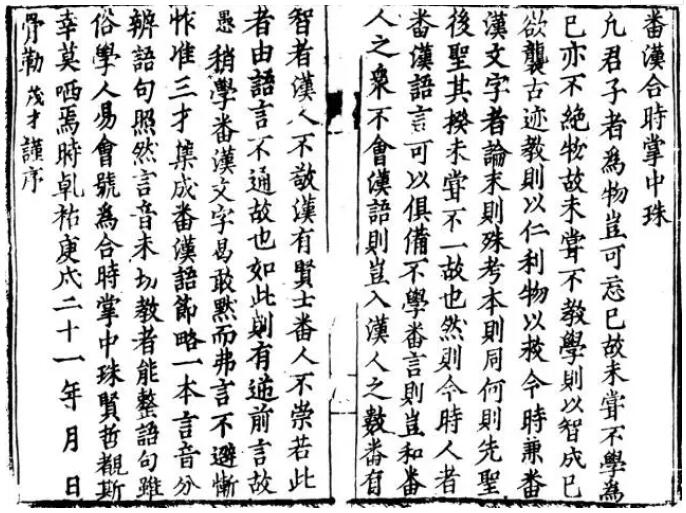

《掌中珠》的封面

保存到今天的西夏刻本书籍大多出自寺院或者一个叫做“刻字司”的西夏官署,有比较明确标记的坊刻本好像仅此一件。这本书的版式和字体呈现出了典型的宋代“大字本”风格①,装订也采用了宋代最为流行的“蝴蝶装”,就是把印好的纸叶对折,有字的一面向里,然后在纸叶对折处的背面逐一涂上糨糊黏合。全书37叶②,刻版的边框高18.7厘米,半叶宽12厘米,序言半叶8行,汉文每行16字,西夏文每行17字。版心有汉文叶码,只是不像许多宋版书那样镌有书题简称和刻工名字,不知这可不可以看成西夏非官方刻本的一个特征。

①可能是因为西夏字的笔画相当繁复,所以在西夏没有人们通常说的那种“小字本”。

②古代蝴蝶装书籍的“叶”指一块雕版印出的一张纸,现代出版物的一“页”相当于古书装订后的半“叶”。这里的“37叶”指的是页码不重复 的叶面。实际上同时出土的《掌中珠》刻本不止一个,以后本期栏目将有详细介绍~

《掌中珠》的汉文序言

同时期的西夏有一种标准的“官刻本”,版心既有书题也有刻工名,那些刻工隶属于刻字司。在这以前我们知道,西夏时期的文献把党项人名译成汉语的规则是姓氏用音译而名字用意译,把汉语人名译成西夏语的规则是姓和名都用音译。从俄罗斯西夏学家克平辑录的刻工名字来看,那些人名使用的西夏字大多是专门用来译写汉语的表音字,这引导我们相信当时在西夏从事雕版印刷工作的主要是汉族人而不是党项人。尽管没有资料表明这些汉族工匠是怎样从中原来到西夏,又是怎样一代代传承技艺的,但是西夏的书籍制作技术全部来自中原,这个结论应该不会有任何疑义。

《掌中珠》版面上的一些补花

完全从版刻的特征上看,《掌中珠》可以说是宋代和金代刻本的再现,只不过多出了一些在正规刻本里少有的赘余图画。这些图画在其他西夏书籍里也不多见到,它们并不是对文本内容的补充说明。也就是说,不是真正意义上的插图。这些图画或者用来填补空白,或者直接用来美化章题,有的构图还相当繁复,其中很多画面上出现了莲花座的形象,显出了佛教在作者心中的地位。现存的西夏文献九成以上都是中原或者西藏佛教著作的译本,给人的感觉是佛教在西夏的普及程度不亚于吐蕃,而这些图画也许就是刻工心灵世界的流露。当然,与某些西夏佛经刻本卷首的精致版画相比,我们对《掌中珠》里这些图画的艺术水平和技术水平都不敢恭维,也实在想不明白当年那些刻工为什么要在本来很整洁的版面上故意增刻这些蛇足——也许是因为那个张氏书铺的日常业务不多,刻工们的时间过于充裕,所谓“下雨天打孩子,闲着也是闲着”。

未完待续

选自“中国珍贵典籍史话丛书”《打开西夏文字之门》,国家图书馆出版社,2014年出版