《满文文献知见录》

黄润华,屈六生编

辽宁民族出版社

内页欣赏

前言

自改革开放以来,我国的满学事业已取得长足进步。北京市、东北三省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区等省、自治区、直辖市先后培养了一批满文专业人才;各图书馆、档案馆整理编目工作有序进行;有关专家编写了多种词典、语法解析、教材等工具书,创办了数种有关满学研究的杂志,发表了大量论文,翻译了不少文献资料,可谓成绩斐然。这些都为编目工作奠定了坚实的基础,使我国的满学从默默无闻,逐渐成为与西藏学、蒙古学、突厥学并列的显学。

众所周知,编目工作是图书、档案、石刻拓片等文献领域一项必不可缺的基本建设,是从事保管修复、整理利用、教学科研等工作的前提,其重要性不言而喻;但同时也是一份艰苦细致的工作,是为后人铺路架桥的服务性事业,平凡而有意义。

我国满文古籍的编目工作开展得很早,20世纪30年代,李德启先生曾将北平图书馆(今国家图书馆)和故宫图书馆的满文藏书合编一联合目录,开满文古籍编目之先河。这两馆的满文藏书量堪称国内外之最,所藏图书按种类计,约占全球满文藏书的75%,所藏石刻拓片约占全 球的90%(石刻拓片均存于国家图书馆)。当时故宫图书馆刚成立,征集图书有限,李先生在艰苦的条件下,虽未编石刻拓片目录,但在于道泉教授的热心指导和帮助下,也做了不少开拓性 工作,值得后人纪念。之后受社会环境所限,满学事业将近半个世纪停滞不前,直至20世纪 70年代末,乘着改革开放的春风,在北京市民族古籍办公室的大力支持下,国家图书馆牵头,并与中国第一历史档案馆共同组织人力,合编《全国满文图书资料联合目录》,共收录全国18个 省 (区) 51家藏书单位的满文藏书1000余种、拓片近700种,1991年由书目文献出版社梓行。根据摸底调查,除少数藏书量不大的边远省(区) 靠发函联络外,京、津、冀、辽、吉、黑、 苏、浙、沪、内蒙古、新疆等省、自治区、直辖市均为工作人员亲往查阅登录各项数据,从分类立项,到编排各种索引,全是手工卡片式操作,费时费力,事倍功半。又因各出版社当时均无满文铅字,只能采用手写书稿然后照相制版的方式印刷,这与今日交通、通信事业高度发达,电脑应用普及便捷的条件不可同日而语矣。虽然有诸多不足之处,但该书目仍早已售罄。

自《全国满文图书资料联合目录》面世以来,转眼间又过去30余年。我国变化巨大,各项事业欣欣向荣。北京、辽宁等省、直辖市陆续编辑出版了《辽宁省图书馆满文古籍图书综录》《大连图书馆藏少数民族古籍图书综录》《北京地区满文图书总目》《北京地区满文石刻拓片总目》等,其中前两种书目每部书均附有书影和内容提要。

近年来,我国满学界的国际交往日益增多,对国际满学界的研究方向,尤其是国外及我国台湾地区所藏满文古籍状况,有了更全面深入的了解,通过互访和参加国内外有关学术会议,先后征集到日本、英国、俄罗斯、美国、法国、德国、蒙古国、澳大利亚及我国台湾地区编辑出版的满文书目。据访问学者介绍,意大利、匈牙利、韩国、芬兰等国也藏有满文书籍,但未见其目录。国外所编满文书目,大多为各图书馆自编目录,如《日本东洋文库满蒙文献目录》《美国国会图书馆藏满文文献目录》《蒙古国立中央图书馆满文书籍目录》《法国巴黎图书馆藏满 文图书目录》等,不一而足。也有少数相近的图书馆合编地区联合目录,如英国国家图书馆所编目录包括了伦敦地区的伦敦大学、皇家亚洲协会、圣经公会等单位的满文藏书。一般而言,编撰单个图书馆书目,不存在查对重复书籍的问题,相对简单易行,而编写多个图书馆的大型联合目录的工作则量更大、更为烦琐,它需要对每种书的不同版本进行比较鉴别,对相同版本的则要进行分析归并。还有一个困难就是各图书馆编目体例不一致,从分类项到转写字母,五花八门。有的采用现代图书分类法,这占多数,但各馆分类项不尽相同,有的采用中国古代的经、史、子、集四部分类法,有的采用朝年分类法,还有的采用版本分类法等。在满文字母转写方面,大多数图书馆采用穆林德夫的拉丁字母转写法,少数图书馆采用俄文字母转写法。根据各馆实际藏书情况,制定相应规则,本无可厚非,应予肯定,但这也给编制大型联合书目带来不便,所幸经各方专家齐心合力,多数疑难问题得以解决。

国外满文藏书从种类和数量看,远不及中国,大多为国内图书馆常见的四书五经及《清文启蒙》《清文汇书》《清文鉴》《清文虚字指南编》等语言文字类工具书,以及清代的会典、则例、圣训、方略等历史类书。善本、孤本图书虽然不多,但颇具特色,很有研究价值,值得学者注意。如英国国家图书馆藏有《满-拉丁辞典》《满法辞典》《满汉俄会话手册》《突厥蒙古满 洲词汇汇编》等珍贵手稿,《三译总解》系罕见的《三国演义》满朝合璧刻本。日本京都大学有 《清文鉴和(日文)解》《日满语类集语汇》《满日对译佛说阿弥陀经》等手稿。法国国家图书馆 存有不少16—17世纪传教士撰写的有关天主教教义的满文本宗教书籍,如利玛窦编写的《天主实义》,艾儒略编写的《涤罪正规略》,南怀仁编写的《圣体要理》《圣体答疑》,潘国光编写的《天神会课》等。明末清初,天主教在中国曾煊赫一时,后因礼仪之争,康熙、雍正皇帝下令禁教,上述著作国内今已无存;还收有一批满文方志书,如《云贵志》《长白山志》《回疆通志》《缅甸志》等,均为孤本。俄罗斯几家图书馆则收录了一批明末清初言情小说的满文译本,多为手写孤本,如《凤凰池》《生花梦》《麟儿报》《画图缘》《英烈传》《好逑传》等;满文医书也不乏珍品,如《引痘新法》《满译妇科学》《针灸疗法》《诸病论》《药性赋》等;还有《大清一统志》的满文译本,世所仅见。而日本东洋文库、美国国会图书馆等单位则保存不少满文档案。总之,这些手稿、抄本、刊本图书起到文化交流作用,可增进各国对彼此的了解,便于互相借鉴、取长补短。

在中华人民共和国成立前,因战乱等种种原因,满文图书文献流散各地不少(包括国外),很难做到收罗无遗。编目工作,本应结合实物进行,是为第一手资料,各项数据才能更为精准可靠。本目录所收录之图书,大部分均经编者过目,但因条件所限,国外和我国台湾地区满文藏书无缘亲见,只能在其所编满文书目内查对统计,已属第二手资料。再者,因某些变故,个别原书已下落不明,但其目录或胶片、复制品尚在,足以证明该书确曾存在过,此次编目仍应予保留。故书名斟酌再三,以《满文文献知见录》为名较为妥当。“知见录”一名,早已有之,为一种较特殊的编目,如《清代禁书知见录》《古籍珍稀版本知见录》《中国丛书知见录》等。总体而言,本书如能基本反映有清一代满文图书的概貌,就实现了我们编纂此书的初衷。

需要特别提及的是本书对于满文档案和舆图的处理。清代是我国最后一个封建王朝,清代将满语定为国语,故而现存满文档案数量巨大,其内容丰富,涉及有清一代的政治、经济、文化等各个方面,具有十分重要的史料价值。据初步统计,仅中国第一历史档案馆就存有多达160 万件(册),如果加上东北三省、内蒙古自治区、西藏自治区等地满文档案存量,至少在200万件(册)以上。依据现有人力,全国满文档案的统一编目工作难以在短期内完成,一般安排在下一步进行。各地档案馆大都已编有本馆满文档案的各种目录,包括传统的全宗-案卷目录、重要文件目录等。当前,档案目录的数字化处理也有很大进展。以往国内编满文书目,基本不收录档案和舆图,原因有二:一是数量过多;二是两者性质不同,从内容、分类到著录项目都大相径庭。应该指出,某些档案和图书较难区分,兼具两者性质,归属两可。对此,本书的处理原则是:凡属原生状态的公牍文函等,归入档案;凡经过加工编辑或已公开出版发行者,归入图书。

鉴于国内外各大图书馆已将经过编目之零星档案舆图收入满文书目,本书也酌量精选了数十种较为完整系统、早在清代就已按专题编成册的图书型档案收录其中,同时又选了数十幅早经公布的较有价值的满文舆图。顺便指出,某些档案,如大玉牒,常年置放于皇史宬,为清廷供奉祖先所用,此次编目用的是作为底稿的小玉牒。又如诰敕类文书,仅中国第一历史档案馆就收藏多达数千件,且未编目,除已经公布者外,不再收录。有些舆图为加强保护,已拍有底片,原绘不宜提供利用,故缺失尺幅、色彩等数据。上述档案舆图等资料,可作为满文文献的重要补充。当然,这对浩如烟海的满文档案来说,仅是冰山之一角,希望读者能达到触类旁通、举一反三和了解一些档案学与相关知识的目的。

由于编者满学和图书馆学的水平有限,本书错误漏失之处在所难免,望诸方家不吝赐教,加以指正,是为至盼。

本书由黄润华先生与本人共同担任主编,负责制订工作计划,搜集国内外资料,撰稿,写前言、后记及凡例,设分卷之类项,并审定全稿。郝超先生负责全书录入和排版,以及查找部分著录内容、数据和编制索引等工作。朱志美女士负责查阅部分图书和补充采集宗教方面的内容数据并承担编务工作。庄秀芬女士负责协调联络及掌管工作进度、联系出版事宜等。国家古籍保护中心很重视这项工作,将本书编辑出版列入正式计划项目,给予了大力支持。国家图书馆善本阅览室诸位同志热情协助,帮助提供线索,查找图书、拓片等。特别是负责古籍工作的副馆长、研究馆员张志清同志安排工作周到细致,使这项工作得以顺利进行并完成。辽宁民族出版社副总编辑吴昕阳女士、责任编辑杜璐珊女士认真审阅。原责任编辑李璜女士在审稿前期也做了不少工作。由此本“知见录”方能付梓问世,在此谨致以衷心的感谢!

屈六生

2021年9月

后记

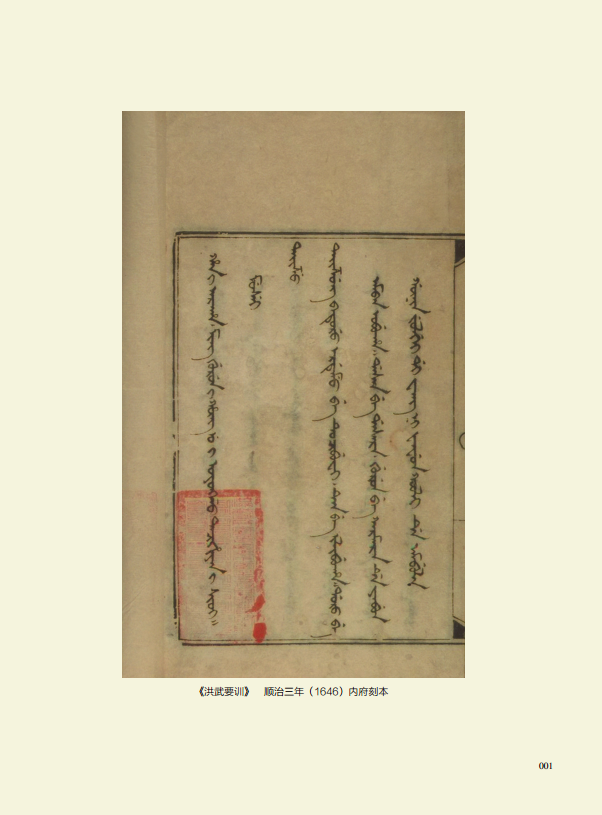

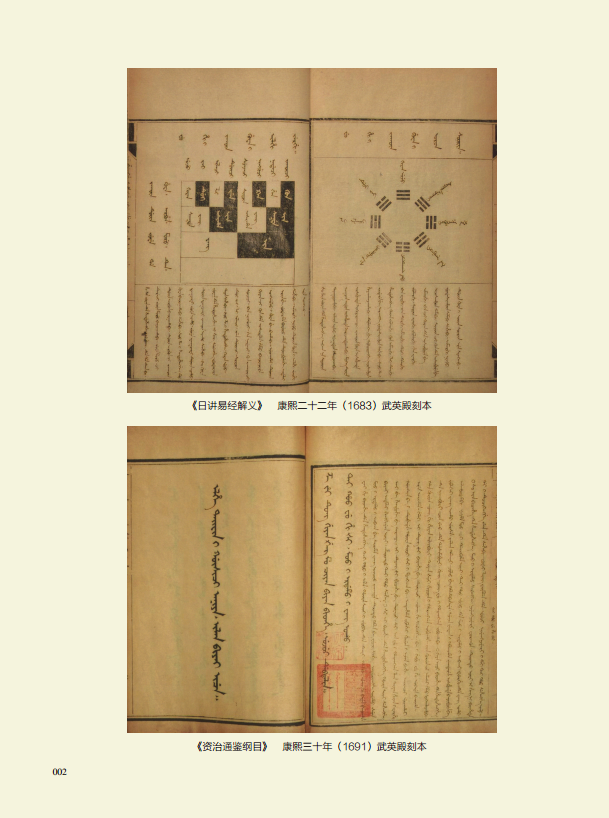

满文是我国少数民族古文字中最年轻的文字,自1599年创制到顺治三年(1646)正式出版第一套雕版印刷图书辽金元三史,只经过不到半个世纪,在此期间还有大量的档案、翻译著作以抄本形式问世。康熙十九年(1680),清廷建立了皇家出版机构武英殿修书处,标志着皇家出版业进入了一个新阶段,满文官刻图书也迎来了一个新的繁荣期。清成为全国性的政权后,各地出版商也逐渐熟悉了满文这种新的文字,以北京为中心的坊刻本满文文献在各地涌现。除了图书外,官府传送的文书、内阁秘藏的舆图、庄严高耸的碑石刻以及象征权力的玺印、市井通行的货币无不留有满文的印记。在现存的少数民族文字文献中,除藏文外,满文文献的品种与数量是最多的,综观中国历史,一个少数民族建立的王朝能保留下来这么丰富的民族文字文献,也是绝无仅有的。本人与满文书目结缘,始于两位学者的对话。1974年7月24日,时任内蒙古自治区历史语 言文学研究所(内蒙古自治区社会科学院前身)所长的牙含章先生到北京图书馆(以下简称北 图)访问。这一年年初,内蒙古自治区历史语言文学研究所赠送北图一部康熙版的蒙古文《甘珠尔》,由此建立起两个单位的直接联系。北图对牙含章先生的到访非常重视,由主管善本部的副馆长鲍正鹘先生亲自接待,因本人负责将《甘珠尔经》请至北图,故有幸忝陪末座。两位先生都是著名学者,同时对民族宗教方面的知识都很熟悉,因此谈得十分融洽。谈话中,鲍正鹘先生提出,在适当的时候,请内蒙古方面牵头,两单位合作编纂蒙古文古籍联合目录,得到了牙含章先生的热烈响应。后因多种变故,编纂联合目录一事并未落实。

不过,两位学者的谈话我一直铭记在心。本人工作的善本部收藏了数量众多的满文古籍,这些古籍除宣统元年 (1909)筹建京师图书馆时由清内阁大库拨交外,主要是馆里的前辈于道泉、李德启先生在20世纪二三十年代应北图原馆长袁同礼先生要求收集的。1933年,李德启编有《国立北平图书馆、故宫博物院图书馆满文书籍联合目录》,开我国满文书目编纂的先河,自此以后,又有不少满文图书进馆,北图成为世界上收藏满文古籍最多的地方。受两位学者谈话 的点拨和启发,我萌生了编纂全国满文图书联合目录的心愿。当时我正在故宫博物院明清档案部(今中国第一历史档案馆) 进修满文,我的想法得到了当时满文部领导任世铎和屈六生等人的支持,他们既是我的满文老师,又是我的大学同学。当然,最重要的是我供职的北京图书馆支持这项工作,尤为可贵的是,这种支持,经历了40多年,经过了多届领导,一直持续到今天。

明清档案部派出屈六生老师与王小虹、李松龄两名学员与我组成编辑组,1979年2月先编成《北京地区满文图书联合目录》,蜡版刻印,分送有关专家征求意见,均获好评。后来扩充为《全国满文图书资料联合目录》,由北京市民委古籍办资助,1991年由书目文献出版社正式出版。

在编辑全国满文书目的同时,我们就开始收集国外满文图书的信息,那时没有互联网,只有通过学术交流、师友馈赠等渠道了解外国的满文书目。于道泉教授亲手打印了《法国巴黎图书馆藏满文图书目录》给我;山东大学关德栋教授1993年赴德国进行学术交流,特赠我《柏林国家图书馆满文图书目录》,本书收录的德国满文书目及有关说明均是关先生所赠。这两位前辈已归道山,今捧手泽,感恩与怀念之情油然而生。此外,俄国、英国、法国、日本、蒙古等国家的学者也赠送了本国收藏的满文书目,在此一并感谢。

从现有材料看,国外收藏的满文文献在清代主要是传教士收集的,清灭亡后,满文文献被国人鄙弃,大量档案散出,造成满文文献外流。

以现在了解的情况看,国外的满文文献主要有三大类:一是满语文学习的课本及工具书。满语在清代被尊为“国语”,传教士通过满文进行中西方文化交流,满文教科书和工具书是必备图书。二是天主教类图书。因种种历史原因,许多天主教经典的满译本国内已经很少了,但国外还保留得很好。三是中国古代文学作品,特别是明清时期小说的满译本。俄国保存尤多,德国也有一些,其中有些书籍国内已很罕见,甚至汉文原书也消失了。希望本书披露国外收藏的满译文学作品能起到破题作用,将来能够在更大的范围里搜寻复制,更希望有人能关注、研究这批外流的珍本图籍。

本书分为《图书》《档案》《石刻拓片》卷,基本涵盖了满文文献总体概况,但在300多年的积淀中,满文文献汗牛充栋,内容丰富,很难以一己之力编一本囊括全貌的目录,特别是档案等,难免挂一漏万。所编目录因为采集较早,信息不是很规范,尤其国外藏书信息,因各国编纂目录方法不同,信息量差别很大,有些信息只能付诸阙如。

本书杀青之际,衷心感谢所有对本书编纂给予关心帮助的人们。特别感谢国家图书馆副馆长张志清对本书立项给予的支持和日常对编纂工作的关心;感谢国家古籍保护中心办公室领导及同仁提出的重要意见;感谢古籍馆副馆长陈红彦女士在提供善本特藏文献方面给予方便;感谢国家图书馆民族语文组组长全桂花、朱志美两位女士和善本阅览室的许多人员给予的热情周到的帮助;感谢萨仁高娃博士帮助翻译蒙古国的满文图书目录;感谢庄秀芬博士在编纂和外联工作中的特殊作用;感谢中国社会科学院少数民族文学研究所研究员宋和平女士提供珍贵的萨满教满文文献;感谢屈六生先生的夫人朱淑媛女士对编纂工作的关心与帮助,特别是2019年冬天突如其来的新冠疫情肆虐,给编纂工作带来很多困难,朱淑媛女士为大家会校稿件、商议工作提供了良好条件,在定稿的最后阶段,更是在联络协调方面做出了特殊贡献。本书的出版与辽宁民族出版社的支持与帮助是分不开的,特别感谢副总编辑吴昕阳女士,编辑李璜、杜璐珊两位女士的辛勤劳动。最后,我要感念黄海,在本项目启动之始,他一直在电脑方面为我提供帮助,实际上是我的电脑技术顾问和助手,直到他最后的日子仍在帮我解决录入中的具体问题。

我与屈六生均已退休多年,手头资料大多是过去积累所得,难免有不全不确之处。囿于本人水平,在编纂和翻译等方面肯定会有不少问题,祈请诸位方家批评指正。

黄润华

2022年4月8日